用坚守诠释忠诚的“治沙书记”

中共辽宁省委组织部+中共辽宁省直机关工委

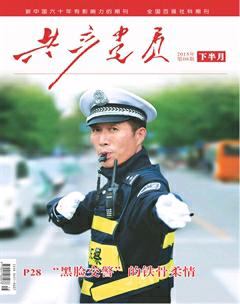

董福财,男,汉族,1953年5月出生,1993年3月加入中国共产党。1973年起,先后任阜新市彰武县阿尔乡镇北甸子村村民组组长、村治保主任、村委会副主任、村委会主任、村党支部书记。2015年3月21日因病去世,享年62岁。董福财生前曾被评为彰武县造林先进个人、阜新市防沙治沙先进个人、阜新市党员“双带头”标兵。去世后,被追授“辽宁好人·时代楷模”等荣誉称号。2015年“七一”前夕,中共辽宁省委追授董福财“优秀共产党员”称号。

信念坚定,对党忠诚

矢志不移拼搏在治沙第一线

北甸子村地处科尔沁沙地边缘。半个世纪前,村里的生态遭到严重破坏,一年四季风,风过三尺沙,有时沙子大量堆积在门外,连门都打不开。肆虐的风沙给农业生产带来严重危害,每年春季刮大风,刚发芽的玉米秧苗被连根拔起,只能反复翻种,一年忙下来,每亩地才打200多斤粮食。沙丘侵蚀使北甸子村的地越种越“薄”,粮食收成越来越差,百姓的日子也越过越紧巴,村里“光棍多、迁出多、失学多”的现象日益严重。

1996年,国家有关部门派工作组考察,提出北甸子村整体移民规划。故土难离,正当村民心里一片茫然的时候,董福财站出来坚定地说:“绝不能让这片土地毁在我们这代人手里,作为一名党员,只要党和政府信任,我一定带领北甸子人治住白沙,就算付出再多,也在所不惜!”从此,北甸子人开启了植树治沙的征程。

刚开始,村民对在沙地上植树充满疑虑。1997年,董福财第一个走进沙丘,贷款1万元包下200亩荒沙坡,领着妻子和两个孩子为乡亲们作示范。沙丘一般都高达四五米,即使空着两只手往上走都费劲。董福财却要带着工具、挑着树苗,艰难地在沙丘上行走。栽树苗需要大量用水,他每天驾着自家马车到水泡子取水20多次。为防止刚栽的树苗被大风连根拔起,他用玉米秆铺在树苗周围防风固沙。一连两个多月,他都是天刚亮就跑到沙坨子上植树,天黑后才回村,一回村就打开广播向村民作动员,一天只能睡四五个小时。由于长时间在沙地里站立行走,两条腿疼得不行。深夜里,家人经常被屋里“咚咚”的响声惊醒,那是董福财为了缓解腿疼,在炕上摔腿时发出的声音。一年后,在寸草不生的沙坡上,一棵棵树苗成活了。第二年,董福财又发动11名党员和自己的亲属承包荒沙坡,与他一起植树。他带领大家逐步摸索出一整套在沙地上造林的方法:从坡下起步到逐步上移,从湿沙挖坑到见土下苗,从草格护苗到定量浇水,从肩挑背扛到接力浇水……用这套方法,造林成活率达到85%以上,为北甸子大规模沙地植树趟出了路子。董福财和党员们承包的2000余亩沙坡逐渐泛起了绿色,在沙丘地上连接成了一片绿洲,周边耕地因此受益,粮食产量有所提升。2000年,看到希望的北甸子人陆续投入到植树治沙中来。

2002年,国家出台了退耕还林政策。刚尝到栽树治沙后土地增产的甜头,很多村民一开始难以接受,不愿意把耕地退出来造林。董福财主动退出自家30多亩耕地,要求全村党员向他看齐。他挨家挨户讲政策、做工作,使乡亲们逐渐地明白了不退耕植树,原来的耕地都得变成沙丘,响应退耕还林号召就是造福北甸子村子孙后代的道理,大家纷纷退出自家耕地。这些年来,全村人均退耕还林15亩,董福财家退出耕地60多亩。为确保树苗成活率,董福财每次栽完树苗后,都一棵一棵地检查,不过关的坚决要求重栽。有一次,董福财发现亲家母马桂芹栽的树苗不合格,毫不客气地全给拔了,当着村民的面狠狠批了她一顿。2008年春季,辽西北十县启动草原沙化治理工程,董福财又带领党员群众种植草场,当年北甸子村种植草场3.4万亩。草场种好后正值盛夏,董福财每天带领村民冒着近40摄氏度的高温,步行10多里路,在沙坨子上进行实地探查,检查草地长势,防止牲口踩踏草场。8月份,国家投入围封草场的设施运到北甸子村。马车进不去,设置草场围封区用的水泥杆、铁刺线只能靠人抬,董福财就和年轻力壮的小伙子一起抬。铁刺线扎破了他的手,划破了他的衣服,可他仍和大家一起干。2014年8月,上级调拨的882根崭新的围栏杆运到了北甸子村草场围封区。细心的董福财特意用红色油漆在每一根杆上画上标记。当时,他的肝脏已隐隐作痛,但他还是拖着病弱的身体到围封区看护围栏杆,直到天亮。

目前,北甸子村森林覆盖率为48%,林地面积3.8万亩,高于全镇和彰武县的平均水平。这些年来,董福财亲手栽下树苗3万多株,带领全村植树300多万株,在科尔沁沙地边缘构筑了一条十几公里长的防护林带。董福财用心呵护着每株树苗,带头并号召村民把牛羊在家圈养,把封山禁牧写进村规民约里。每年火灾高发季节,他都带领党员、村民组长组成护林小分队,夜以继日巡视守护。清明节前后,董福财把党员、村干部分成10多个防火小组,只要有村民到林地里上坟,他就带领大家拿着铁锹,分头跟着村民。等村民祭祀完,他反复检查,确认火熄灭后,再挖深坑把烧纸灰埋到地下……就这样,北甸子的樟子松、白杨树一天天茁壮成长,生态环境得到改善,扬沙天气越来越少,粮食产量趋于稳定,亩产由治沙之前的200多斤提高到近1000斤,这在以前是想都不敢想的。在重病不起的时候,甚至在弥留之际,董福财依然牵挂着植树治沙。他对乡亲们说:“只要我不死,还要带着大伙儿种树,北甸子就是我的家!”

敢于担当,躬身实干

倾力带领村民修路致富

前些年,村子通向阿尔乡镇的路,被一个巨大的沙丘阻隔,村民去镇上办事,孩子去镇里上学,都得绕着走,每趟得多走五六里。路不好,外面收粮买牛的机动车进不来,买卖农副产品只能靠马车、牛车,粮食每斤要少卖一角钱,猪、牛、羊等每斤要少卖1元钱。董福财下决心在自己任期内带领村民修出一条通往镇里的公路,彻底解决村民“买贵卖贱”问题。

董福财认准的事,办不成决不罢休。他积极向上级争取项目规划立项。2002年10月,村民们盼望已久的北甸子村通往阿尔乡镇的6公里村级公路终于立项了,但前提是需要村里自筹资金削平沙丘、筑好路基。当时村里账上只有近5年来为修路攒下的20多万元积蓄,而光修筑路基的砂石和土料就需要20多万元,移沙丘、挖边沟、路边植树等只能靠村民义务出工。董福财先后召开村民组长会议和村民代表大会,向大家讲明修路的意义、项目争取来不容易和资金短缺等问题。听了以后多数人都理解,表示愿意出工出力,只有马家子和好宝起两个自然屯的几户村民不愿义务出工,因为他们出行不走这条路。会后,董福财让村组干部和党员每人认领一户做思想工作,做了工作还想不通的由他亲自出马。大家被董福财的执着劲所感动,陆续加入了义务出工的队伍。全村老少齐上阵,靠手提肩扛、马拉人拽,开始了修路大会战。董福财更是起五更爬半夜,白天干活儿,晚上在路边看石头、水泥。2002年11月3日,由于过度劳累,董福财患上了重感冒,村民劝他回去歇一歇,他坚决不肯,后来累得连站都站不起来了,才被人扶着送回家。妻子刘玉莲一边陪着挂吊瓶,一边含泪劝他:“这个村干部咱别干了。”董福财的心里也很不是滋味,他忍着病痛,强作笑颜对妻子说:“等治好沙、修好路,全村老百姓的腰包都鼓起来,我就不干了,回家好好照顾你。”可第二天天刚亮,他又不顾妻子反对,拖着病体回到了修路工地。

由于沙地软,有时马拉不动车,董福财就拽着车辕帮着拉。村民费占军家的马性子烈,2002年11月11日那天耍起脾气撂挑子,正当董福财拿鞭子想教训它时,马抬腿就把董福财踢倒了。当时董福财脸色蜡黄,手捂着肚子疼得满头大汗,但仍坚持和大家继续干。晚上收工后,硬扛了一天的董福财再次栽倒在地上。村民们急忙把他送到县医院,经诊断为脾破裂,医生立即为他做了脾摘除手术,从此也埋下了病根。在董福财的带动下,全村党员群众仅用了两个月,就把挡了村民几十年的巨大沙丘移走了,并按施工要求铺好了路基,为修筑柏油路做好了充分的前期准备。第二年春天如期施工,村民们期盼多年的“天路”终于在2003年8月竣工了。自从通了公路,收粮收牲口的车直接开到了家门口,不但村民卖粮卖牲口方便,收购价格也比以前提高了不少。

公路修通了,董福财又将全部精力投向带领村民致富上。他多次召开村民代表会议,研究北甸子村发展思路,带领村干部和村民代表挨家挨户地征求意见建议,最终把发展牛、羊为主的养殖业确定为脱贫致富的突破口。

路子确定了,技术、资金又成了大问题。2003年底,董福财找到镇领导,汇报了村民的想法和愿望,在镇领导的帮助下,分别从市、县请来专家,在村民的炕头上为大家进行辅导。村民们在学技术的同时,逐渐打消了顾虑,增强了信心。2004年初,董福财还自掏腰包带着村里有养殖基础的10多名村民到内蒙古考察学习。

买牛犊儿、进羊羔儿,建牛棚、修羊圈,多数群众拿不出成本,想贷款又因为有陈欠不符合条件,看到群众着急,董福财心里更急。他找到信用社,不厌其烦地表决心,并找到镇机关包村干部为村民担保。在他的软磨硬泡和执着努力下,信用社终于破例为第一批养殖户办理了贷款,村民们迈出了养牛、养羊致富的第一步。

目前,北甸子村家家有致富项目,其中养牛、养羊户占60%以上,养牛在50头以上的有20多户,养羊在100只以上的有30多户,养殖户中党员大户有17户,每年仅养殖业一项就人均增收4000余元。2014年,北甸子村人均纯收入达到9700余元,比2000年时增加了近8倍,人均纯收入超过全镇平均水平。现在,沙治住了,路好走了,家家户户都有了机动车,不少人家还买了家用轿车。学校的校车一直通到家门口,村里再也没有辍学的孩子了,还陆续走出了十几个大学生。

随着养殖业发展,家家户户房前屋后都是牛棚羊圈,对环境造成一定污染。董福财和省直机关工委驻村工作队的同志商量,争取建一个养殖小区,把养殖户都集中到小区,变各自为战为抱团发展,实行互助合作的经营模式,实现生产区和生活区分开,推进美丽乡村建设。他一次次往市、县有关部门跑,就在2014年11月6日被查出肝癌晚期的前7天,他还强忍着病痛和驻村工作队的同志一起到省畜牧局争取政策扶持和资金支持。在董福财的努力下,北甸子村的养殖业逐步走上规模化、规范化发展道路。去年底,村里通往另外两个屯的柏油路也立上了项,今年初已开工建设。

牢记宗旨,心系群众

满怀质朴真情服务乡亲

董福财时刻把群众利益放在首位,以质朴真情和真诚行动为群众办实事做好事解难事。1996年4月初的一天,他听说村民宋旭东家的窗户被大风刮坏了,满屋都是沙子,就连刚端上桌的饭碗里都有沙粒,全家人没法吃饭。董福财当即揣上4000元钱,一路小跑跑到宋旭东家,量好窗户尺寸便马上联系维修人员……几天后,宋旭东家的窗户修好了。董福财这才想起自己该去购买种子化肥了,可一数钱才发现,购买农资的钱已花去大半。2000年秋天,贫困户王贵青的房子漏风漏雨,眼看冬天就要来了,“不能让王贵青受冻!”董福财费了很大周折,争取来资金、物资,帮王贵青盖上了新房。2005年,村民胡忠文盖房子盖到一半的时候没钱了,董福财听说后,开了个家庭会议,倡议儿女资助胡忠文,当天全家人共为胡忠文送去了14000元钱。村里谁家有个大事小情,董福财基本上都是第一个赶到帮助处理;村里80%去世的老人,都是他帮忙送走的。热心助人的董福财家境并不富裕,早些年,儿子盖新房都拿不出钱,还得找亲戚筹钱,但他却先后拿出三四万元帮助他人。

董福财作为全村“当家人”,只要村民有困难,他都倾其所有给予帮助。1999年7月,董福财得知村民徐正文的女儿患上多发性神经根炎,在沈阳看病急需钱。他二话没说,第一个带头捐款,还动员养牛户借钱给徐正文,并承诺如果徐正文还不上钱,由他来负责还债。现在,渡过难关富起来的徐正文也经常帮助别人,他经常说:“董书记能为咱做的都做了,现在咱也要像他一样为村里作贡献。”2000年,村民王辉的父亲去世了,全家生活陷入困境。董福财帮忙料理完丧事后,主动带着王辉选择了养牛这条致富路。王辉没有技术,董福财就跑镇里、县里帮着借书籍;王辉掏不出本钱,他就自己作担保为王辉贷款8万元;为了解市场,董福财背着干粮与王辉一起,步行几十里到周边乡镇和内蒙古养牛大户家中取经。路走得太多,董福财的脚始终肿着,水泡破了一层又一层……如今,王辉成了村里数一数二的养牛大户。2003年,村里有个少年徐宏伟患了白血病,董福财听说后,迅速张罗了8000元钱,第一时间送到了徐家人手中,使徐宏伟得到了及时治疗并康复出院。每次提起董福财,徐宏伟都哽咽着许久说不出话来。2002年,村里回来一个复员兵,名叫黄晨,精神上受过刺激,家里连个像样的房子都没有。董福财毫不犹豫地伸出了援助之手,发动村民帮助黄晨改善居住条件,带头一车砖、一车土地运材料,出义务工,很快就把新房盖起来了。村民赵玉腿脚不好,日子过得很紧巴,董福财时常送去大米等生活用品。去年年底,赵玉去世时,董福财的病情已经恶化,卧床不起,仍不忘打电话给村会计,叮嘱把赵玉的后事安排好。

董福财除了对本村人无私帮扶外,对其他村急需帮助的人也给予帮助。1987年9月,董福财听说内蒙古后旗七古台村温斯娜家的孩子考上大学却交不起学费,就赶到温斯娜家,送去了1000元钱。得知温斯娜家还有4个孩子而且学习都很好,董福财当即表示,要资助这几个孩子。为了兑现诺言,董福财每年都去一趟温斯娜家,把资助款送去,直到4个孩子都完成学业。2006年,内蒙古后旗的包宝山遇到了资金难题,买不起种子、化肥,种不上庄稼。董福财听说后,立即找到包宝山,帮他联系种子、化肥,垫付了部分货款并作担保人,解了包宝山的燃眉之急。在帮助包宝山的过程中,董福财听说那里还有几个困难户买不起农资,当即想办法、找门路,一一为这几家解决了农资问题。直到去世前,董福财每年都会帮助后旗的一些村民协调生产资金和物资,保证他们能种上地。

董福财事事为他人着想,影响和感染着北甸子村民。早些年尽管穷,但村里没有一个上访的。现在整个村子团结和谐,凝聚着互帮互助互信的正能量。不管谁家有个大事小情,全村老少齐帮忙。偶尔两家发生些小摩擦,只要董福财出面,都会妥善解决。

严于律己,无私奉献

永葆共产党人的政治本色

1987年,董福财的女儿董丽、儿子董伟都在上小学,学校离家有十多里远。那时公路没有修好,家家户户都要赶马车接送孩子。有一次放学时正赶上下大雨,董福财着急查看危房里的村民,顾不上接孩子,两个孩子在半路上被雨淋得晕头转向,在瓢泼大雨中哭作一团。2000年7月初,连续几天的大雨浇塌了董福财家的山墙,他却无暇顾及,依旧忙着带领村民抢在雨季植树造林,最后还是妻子刘玉莲找来亲戚帮助重砌了山墙。2001年8月的一天,刘玉莲让难得清闲的董福财去放马。路上遇到了几个栽树的村民,他便和大伙儿一起干起活儿来。其间一个村民不慎受了伤,董福财顾不上把马牵回家,就赶紧张罗着把受伤的村民送到了医院。一切安排妥当后,已经是晚上11点多钟,放马的事早就被他忘在了脑后,最后还是刘玉莲把马找回家。2003年春天,村里干旱严重。为了保苗,村里每家每户都打井抗旱,一个人顶几个人忙。董福财一门心思帮着村民联系打井资金,确定打井地点。别人家的井都打好了,地也浇上了水,董福财家的井却是全村最后一个打完的。2003年中秋节,董福财家里来了很多亲戚,他答应妻子早点回家陪客人吃午饭。可领着大伙栽树栽到兴头上的董福财早把陪客的事儿忘了,直到天黑才回家。妻子看他一脸的疲惫,也不忍心埋怨他,饭菜端上来时,董福财已经斜倚在炕上睡着了。

董福财始终严格要求自己,严格要求亲属,从没让家里人沾过自己一点光。他很少买新衣服,一年四季的衣服加起来也就十多件。现在他家的房子还是几十年前青年点的老房子,屋子里依旧是红砖铺地。为了防止大风把屋顶的油毡纸卷走,房子上面压满了砖头,遇到下大雨时,还经常漏雨。董福财家的房子一直是全村最破的房子。村里每次研究申请危房改造补贴时,他都将指标让给其他人。1997年,镇里空出个临时工岗位,儿子动了心,董福财却一口回绝,让儿子自己干出个样儿来。儿媳妇嫁过来3年,董福财不给分地,还是其他村干部按照规定给补上了地。1999年女儿结婚时,想让他给批两棵树盖房子,他坚决不同意。董福财的几个兄弟没少为他分忧,曾经有一次大雨浇塌了他家的马棚,砸死了一匹马,由于董福财整天忙着村上的事顾不上,是几个兄弟帮着把马处理掉,重搭了马棚。但在分地这样的大事上,他们却一点儿便宜也占不到,同等条件下,别人能分到30垄地,董福财的兄弟顶多能分29垄。

董福财注重调动村民参与村务管理的积极性,认真落实村民知情权、参与权和监督权,重视发挥党员会议和村民代表大会的作用,使党员群众都能参与村屯的大事小情。他设置了村务公开栏,把村上收支情况和群众关心事项上墙公开,接受群众的监督。为规范村财务管理,2009年4月,他着手建立了村理财小组,制定了财务收支计划,健全资产管理、财务审批、资金管理、财务公开等制度。2011年起,村里建立了“四议一审两公开”制度,凡是3000元以上的花销和重大项目建设都要按程序通过后才能实施。2007年,董福财兼任村党支部书记后,制定了联席议事制度,每个月抽出一天,组织党员、村干部和村民代表学习党和国家的方针政策,研究村里工作,商定解决群众反映的问题。为村里12户贫困户翻盖新房,给谁盖、怎么盖,都是在村“两委”联席会上研究决定的。任村党支部书记以来,董福财始终守着这样一个规矩:凡是研究村里的事,大家充分发言,谁说得对,就听谁的;定了的事,必须认真带头干,差一点儿也不行。支委班子议事时相互较真,落实时讲求配合,已成为了一种习惯。他常说:“啥叫党员,就是要遇事冲在前,打出样,比普通群众奉献得多!”

在平凡中见伟大,在坚守中见忠诚。董福财的先进事迹,生动诠释了“为民、务实、清廉”的人民公仆形象和共产党员“牢记宗旨、敢于担当、敬业奉献、鞠躬尽瘁”的高尚情操。董福财是全省共产党员的楷模,是优秀农村基层干部的代表,是践行“三严三实”的典范。(执笔/吴中平 李振宇)

本栏编辑/李胜基

——董福财