读《黄士陵印谱》

谷松章

黄士陵是晚清篆刻大师,印坛“晚清四大家”之一。他因为在岭南生活比较多,是“岭南派”的创始人,在流派印的重镇江浙地区影响并不是很大。但是,缘于其高超的篆刻水平,今天,印坛不但公认黄士陵是流派印最巅峰的作者,而且取法他的印人也明显多于“晚清四大家”的另三家。

黄士陵的印谱出版的比较多,但是质量都很一般。因为现在传媒的发达,我们有机会在网上看到一些黄士陵篆刻的原拓印花,对比之下,印刷品相差甚多,尤其是锋芒感方面,令人遗憾。

《黄士陵印谱》,上海书店1993年3月出版,孙慰祖特约编辑,童辰翊责任编辑。书前有孙慰祖《序》,对黄士陵篆刻艺术进行了全面而深入的评价。此书收录黄士陵篆刻1700余方,洋洋大观。

非常可贵的是,此书是按作品的创作年代排序,大部分带边款(无款者按照风格等推定创作时间),因而,我们把它作为分析黄士陵篆刻风格形成原因的一份很好的资料。

一位印人篆刻风格的形成是一个复杂而漫长的过程,每个人的情况都不相同。这个过程往往透露出篆刻艺术从临摹到创作的艺术规律,因而为印坛所关注。由于种种原因,历代篆刻大家的早期作品流传甚少,使人们的考察无从下手。而此书收录黄士陵早期作品较多,师承源流、印风嬗变脉络清晰,我们就重点分析一下其印风的形成经过。

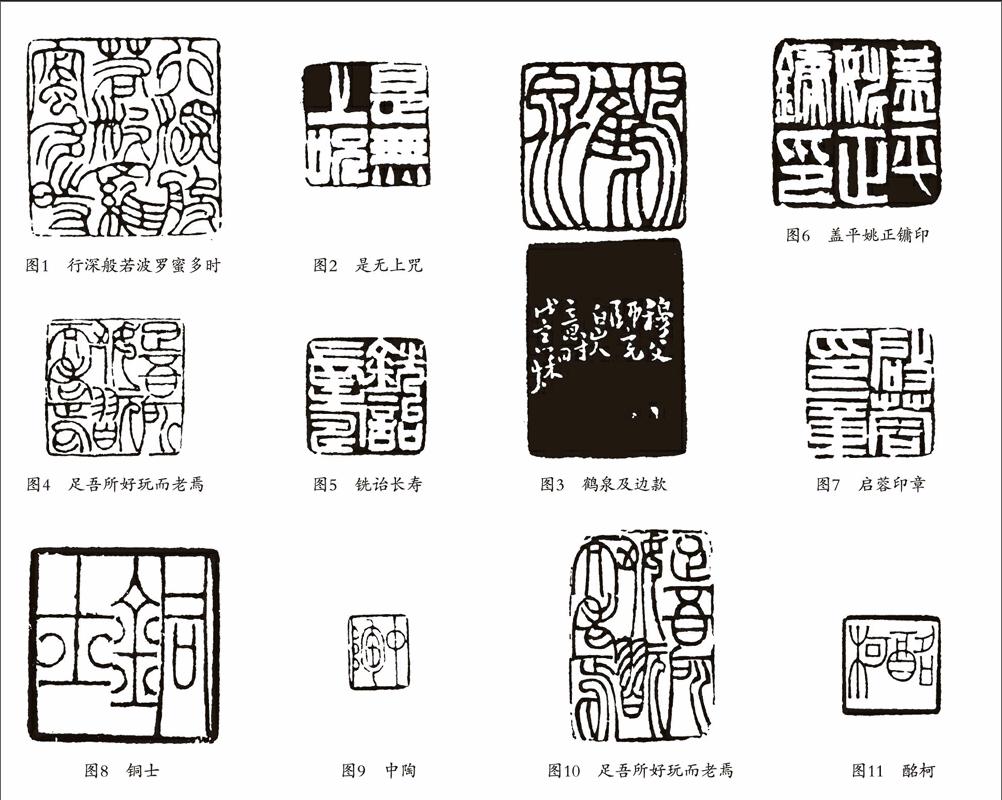

黄士陵作于1876年的《心经》组印是他早期作品的代表。他早年私淑陈鸿寿、邓石如、吴让之的风格在这套组印中多有表现,如邓石如风格的“行深般若波罗蜜多时”(图1),浙派风格的“是无上咒”(图2)。黄士陵取法浙派的作品都集中于这一时期,如“只寄得几点相思”、“李士芬印”,还有临黄易的“金石癖”,在以后有明确纪年的作品中极少有浙派风格的。

在黄士陵印风形成的过程中,邓石如、吴让之、赵之谦是对他影响最大的三家。

“鹤泉”及边款(图3)作于1878年,边款为“牧父师完白山人意”。黄士陵学邓石如很早,他46岁所作的“逸休堂”边款中记曰:“余久不仿完白山人印章,三十年前日习之……”可见他至少从16岁就开始学习邓石如了。黄士陵在早年学邓石如之作较多,但从他开始取法吴让之之后,学邓之作就大为减少。黄士陵临摹过吴让之的不少作品,如“足吾所好玩而老焉”、“丹青不知老将至”、“自称臣是酒中仙”等,目前所见最早有纪年的为“光绪壬午”(公元1882年)所临的“足吾所好玩而老焉”(图4)。在次年所作“张琮印章”中,黄士陵在边款中记“完白让之二法参用”。吴让之是继邓石如而有大成者,作品水平远较邓石如整齐。黄士陵师法吴让之,不仅有作品水平方面的考虑,更可能是吴让之自如的冲刀吸引了他。正是从学习吴让之开始,黄士陵的用刀开始转向爽利的冲刀,露出了他成熟印风的刀法雏形。如他1883年所作的“悼琴旧馆”及稍后所作的“铣诒长寿”(图5)中,一些线条与转折已有他成熟期处理的风韵。

黄士陵用刀出锋的习惯也来自吴让之。吴让之的一些白文印,线条起收处时露刀痕,如“盖平姚正镛印”(图6)。从黄士陵“启蓉印章”(图7)这样明显师承吴让之的作品中,我们可以看到类似且更突出的刀痕,这一点最终成为黄士陵成熟印风的突出特色之一。

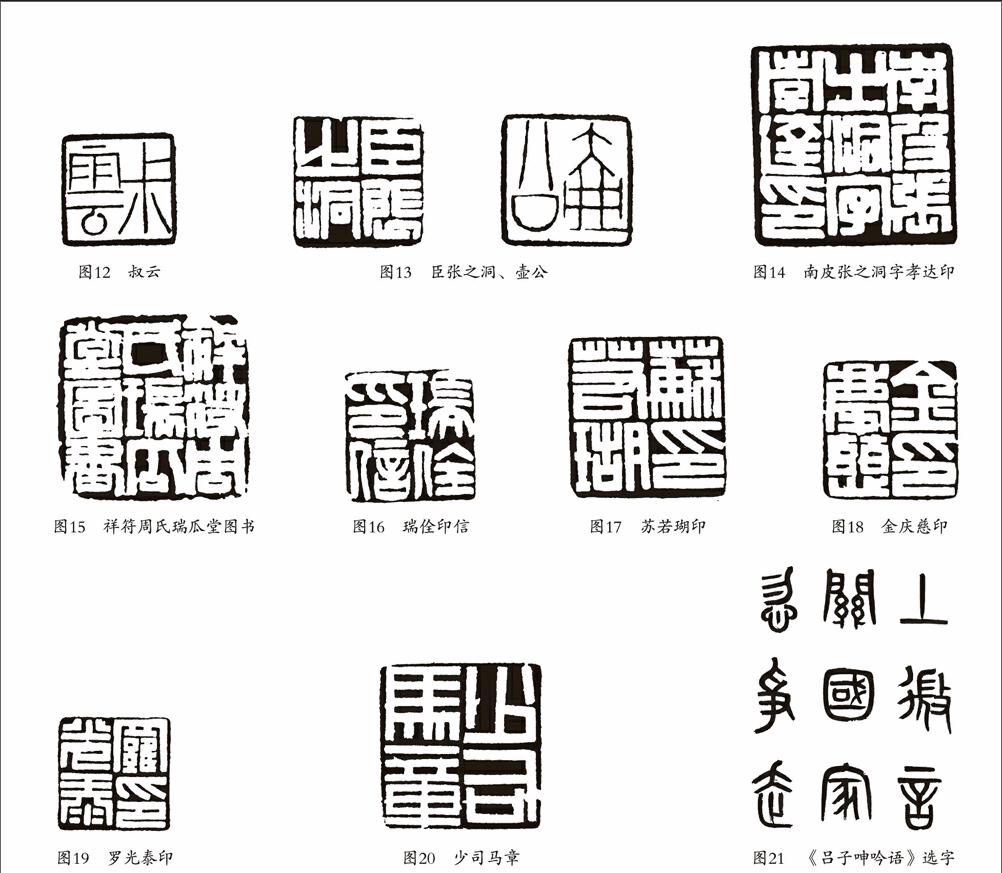

吴让之对黄士陵的另一大影响是朱文印的圆笔运用。吴让之是圆笔运用的大师,许多作品极具形式美,如“铜士”(图8)、“中陶”(图9)。这些圆笔运用中常配之以对比型的章法,既生动又有气势。吴让之朱文线条还常作方起方收,圆笔也颇多如此处理者,如“足吾所好玩而老焉”(图10)。这些特点也为黄士陵借鉴和吸收,从他的一些作品如“酩柯”(图11)、“叔云”(图12)中,不难看出这种影响的存在。

黄士陵对赵之谦的取法较晚,且主要限于白文形式。从黄士陵的边款纪年中看,最早的作品为“广雅书院经籍金石书画之印”,纪年为“光绪戊子”(公元1888年)。而此时他为张之洞所作的对章“臣张之洞”、“壶公”(图13),个人风格已趋于成熟。“臣张之洞”中的大块留红就有赵之谦的影子。此时的黄士陵经历了南昌谋生,一下广州,北京国子监肄业,二下广州,结识了许多文人墨客、金石名家,见到了大量的金石篆刻资料,并正在为吴大澂编选钤拓《十六金符斋印存》,识见既广,眼力亦高,篆刻也已显露出明显的个人风格。他对赵之谦的取法不可能像对邓石如、吴让之的临习那样亦步亦趋,而是取己所需,赵之谦白文印端庄方正、不事残损等处理习惯符合黄士陵的审美观,他就化为己有。他所作的“南皮张之洞字孝达印”(图14)系追仿赵之谦的“祥符周氏瑞瓜堂图书”(图15),但仍具自家风格。对赵之谦的取法完全是主动的、有选择的。在1893年款属“仿赵撝叔”的“水部冷官”印,1896年款属“参赵撝叔意”的“铨萃长寿”印中,取法赵之谦的痕迹已不明显,而自家的风格已相当完善。黄士陵对赵之谦的研习取法,在促使他白文印结构、线条变圆为方上功不可没,同时他不事残损的理念也受赵之谦的影响。

黄士陵对汉印的学习也很早,如1882年所作的“瑞佺印信”(图16)、“曾为大仆郎官”、“蒋乃勋印”等边款中均有仿汉印的记载,但此时正是他学习吴让之的高峰期,对汉印的学习偏重于形式,在技法上还是吴让之的成分大一些。随着黄士陵所见玺印金石日多,特别是1888年,他亲手为吴大澂钤拓《十六金符斋印存》这一收印甚多的古铜印谱,使他可以近距离地观赏大量的古印实物,这种学习条件可以说是得天独厚的。在黄士陵有明确纪年的作品中,以1888年为分界,其前后的白文印风格有明显的差异。在此之前,他的白文印是汉印格局,技法上则表现出吴让之的影响;在此之后,他的白文印明显倾向于汉铸印,吴让之那种笔意明显的白文线条基本上销声匿迹了。后来,黄士陵的朱文印集中取法吉金文字,古雅挺劲的风格日渐突出,同时,其白文印的线条也更趋方挺爽利,和其朱文配合。大约在1891年前后,其白文印风已完全成熟,如他1891年所作的“苏若瑚印”(图17),1892年所作的“金庆慈印”(图18),1893年所作的“罗光泰印”(图19)。在1896年,黄士陵刻了一方“少司马章”(图20),边款记为“仿汉官印”,实则已是他典型的自家风格了。

在黄士陵的白文印风蜕变过程中,他入手浙派,继而学邓石如、吴让之,并以吴让之式的风格为这一阶段的代表。在1888年大量接触汉印后,他以汉印的平正代替了吴让之的笔意化处理,又吸收了赵之谦的一些处理手法,确立了他方挺、端庄、完整的白文印基调。随着汉金文意味的融入,他的刀法变得銛锐而爽健,其白文印风臻于成熟。

黄士陵的朱文印,除了我们前面所讲的受邓石如、吴让之的影响,主要是“印外求印”促使他形成了自家面目。

从某种意义上说,黄士陵也是“印从书出”的印人,从他的篆书墨迹来看,比如长篇的《吕子呻吟语》选字(图21),和他的印风是十分契合的。从他的篆书中,我们几乎可以感受得到其篆刻用刀銛锐而见锋芒的意趣。黄士陵的“印从书出”不像吴让之、徐三庚那样较重形,黄士陵取的是神,加之他“印外求印”成绩斐然,故而人们更乐于把他归于“印外求印”一系。

黄士陵“印外求印”的作品,在《心经》组印中就有不少,如取意于《天发神谶碑》的“受想行识”,取意于钱币的“不垢不净”、“无无明”,取意于瓦当的“究竟涅槃”等,但这些作品大都流于形式,尚不成熟。1879年他所作的“江夏无双之后”(图22)款记为仿杨沂孙“癸酉”二字印,实则有汉金趣味。黄士陵“印外求印”的取法对象有《天发神谶碑》、《朱博残碑》、《张迁碑》篆额等碑版,也有砖瓦文字,但更多的是以镜铭为主的秦汉金文。其典型式样有二:一是取先秦金文入印,如“器父”及边款(图23),边款记“‘父见《师器父鼎》”,“若日”(图24)边款记“‘若篆见《散盘》”。二是取汉金文意味入印,如“长宜君官”(图25)、“雪岑审定金石文字印”(图26)。后一类是黄士陵朱文印的主流风格。他对汉金文的取法不像对商周金文的取法有明确的出处,而是倾向于风格上、意趣上、线条质感上的汲取,并加以整合,许多汉金意味浓郁的作品黄士陵并不作任何取法某器的边款记录,我们欣赏起来也深觉似曾相识,但又无可名状。这种遗貌取神的成功实践是“印外求印”创作模式中的经典范例。有人说黄士陵的加入汉金文风格的朱文印风是参考了赵之谦的“灵寿花馆”,我认为从作品考察并不是这样,或者说不是主导因素。

黄士陵朱文印从吴让之的圆变为汉金文的方也经历了一个变化过程,留下了一批介于二者之间的作品。用今天的眼光回头看这批作品,更像是后人取法于吴让之、黄士陵之间的创作,非常有趣。如“雪涛” (图27)、“水云阁”、“茗柯有实理”、“伤美人之迟暮” (图28)即属此类。

黄士陵学印很早,八九岁时即尝试操刀。即使从他“逸休堂”边款所记16岁学邓石如算起,到他42岁前后印风成熟也经历了近30年的漫长过程。在这个过程中,黄士陵转益多师,上下求索,做出了艰苦的努力。他的作品不但为我们留下了考察一位顶尖级的篆刻大师印风蜕变过程的难得资料,而且为我们树立了篆刻艺术中不懈求索的榜样。

从黄士陵印风形成的过程中,我们可以看到以下特点:一是一种印风的形成,必然是在继承前人传统的基础之上,有继承才有创新。二是一种印风的形成,要经历一个漫长的过程,艰苦的探索。三是印风最终的风格定位不是事先设计的,虽然人的性格、审美偏好等因素会对印风的总体取向有所影响,但具体的风格及其表现则有在探索过程中随缘生机的成分。四是取法的传统将对最终的印风造成显著影响,取法越晚,影响越大。五是取法多元并不影响最终风格的纯粹,关键在于方法。六是对传统的取法方式随学习阶段的不同有所不同,开始求形,越往后则神采、意趣的成分越多。七是如果曾经取法的传统与最终印风风格差别较大,那么可能在最终的印风中得不到任何表现,如浙派和邓石如之于黄士陵。

黄士陵印风成熟之后主要是完善自己,技法更为纯熟,但作品始终有生趣,这殊为不易。直到暮年所一直保持精纯,精品迭出,表现出一位一流大师的风范!

——邓石如书法艺术展