流动的色彩

万晓 王晶晶

唐三彩是一种低温铅釉陶器,其胎料以白色瓷土为多,少量为暗红色的陶土。烧制工艺采用二次烧成法,第一次为素烧,温度在1150度左右;第二次是釉烧,温度大约在800-900度左右。其釉质主要成分是硅酸铝,加入铅丹(PbO)和石英(SiO2)调配的助熔剂,同时加入氧化铁(Fe2O3)、氧化铜(CuO)、氧化锰(MnO2)、氧化钴(CoO)等不同的金属元素作为着色剂,从而使器物表面呈现出绿、黄、褐、赫、红、蓝、白、紫等多种色彩。由于釉料中铅的加入,不仅增加了釉面的光泽度,更重要的是大大降低了釉料的熔融温度。工匠们为了使釉色达到某种呈色效果,会采用点染、涂绘、泼洒、绞釉等多种方法,把各种釉汁交错施于胎体表面,入窑焙烧,从而使着色的金属元素在烧制过程中出现自然的交融和流动,甚至产生意想不到的窑变色彩,形成三彩釉梦幻般的艺术效果。“三”在中国古代包含有多的意思,此类釉陶器取名唐三彩实有多彩之意。

唐三彩是在汉代及南北朝时期的单色和双色低温铅釉陶器的基础上发展起来的。现有的考古资料显示,三彩器物始于唐高宗时期,最早的三彩器物是麟德元年(664年)郑仁泰墓出土的一件蓝彩残器盖(陕西省博物馆、礼泉县文教局唐墓发掘组:《唐郑仁泰墓掘简报》,《文物》,1972年第7期),陕西历史博物馆收藏的唐高祖献陵陪葬墓李凤墓出土的三彩双联盘(图一)和三彩榻(图二)则为时代较早的完整三彩器。而三彩俑的出现要晚于三彩器物,1995年陕西省考古研究所在陕西省高陵县马家湾村发掘的唐武则天载初元年(689年)秋官尚书李晦墓出土的三彩俑是目前所知有明确纪年三彩俑中最早的一批。三彩器的集中出土地为洛阳和西安一带,这两地是唐代的政治、经济、文化中心。根据1990-1991年陕西省考古研究所的统计,陕西省铜川市黄堡镇耀州窑窑址遗存有三座唐三彩的古窑址以及一处非常完整的三彩作坊,还出土了三彩制品4226件(片)。据专家推断,维持这样一个工场的运行至少需要匠人30人,在当时已是相当大的规模。此外,1998年至1999年,西安原西郊机场(唐长安城醴泉坊旧地)发现了百余块陶器、三彩残片和窑具,陶器多为素烧后淘汰丢弃的三彩胎。一块陶片上还刻有“天宝四载……祖明”字样。据发表的资料显示,这里发现的俑马类三彩器与西安一带唐代大墓里的出土文物形象很接近,故发现者认为它就是甄官署造作三彩的作坊(张国力、李力:《唐京城长安三彩窑址初显端倪》,《收藏》,1996年第6期)。而河南的三彩窑址在巩义的大、小黄冶村附近,遗址面积也相当大,仅窑炉就有十余处。这些窑址的发现为西安、洛阳地区唐三彩的大量出土提供了有力的依据。

三彩器发展的鼎盛时期是武则天执政到唐玄宗天宝末年,这一时期也是唐代社会经济空前繁荣昌盛的黄金时代。由于物质的极大丰富和社会的稳定太平,唐朝朝野上下奢靡之气浓厚,厚葬之风盛行,唐人明器之制:“三品以上九十事,五品以上六十事,九品以上四十事。埏马俑人高一尺,皆瓦木之作,长率七寸与汉人明器相仿。”但实际上,从考古资料来看,唐代墓葬中的明器无论从数量还是高度上都远远超过这个规定。根据历史文献记载,唐朝政府屡令禁止厚葬之风,如太极元年六月,右司郎中唐绍上书于睿宗:“孔子曰,明器者,备物而不可用,以刍灵者善,为俑者不仁。传曰,俑者谓有面目机发,似于生人者也,以此而葬,殆将于殉,故曰不仁。比者,王公百官,竞为厚葬,偶人象马,雕饰如生,徒以炫耀路人,本不因心致礼。更相扇动,破产倾资,风俗流行,下兼士庶,若无禁制,奢侈日增,望请王公以下送葬明器,皆依令式,并陈于墓所,不得衢路舁行”(《唐会要》卷三十八,中华书局出版,1955年);开元二十九年正月十五日敕又提出在原有基础上减少陪葬明器数量并严格规定不同等级的陪葬品内容(《唐会要》卷三十八,中华书局出版,1955年),等等。禁令的不断出现,恰恰佑证了唐代奢葬之风的盛行,而三彩器正是唐代明器中重要的组成之一,这也是我们现今能看到如此众多精美的唐三彩的主要原因。唐三彩发展到玄宗天宝年后数量开始急剧减少,“安史之乱”后有纪年的墓葬中再未发现三彩器。

唐代三彩的品种多达40余种,主要可以归为三大类:俑类、生活用具、居室建筑模型。俑类包括人物俑、动物俑。人物俑又主要分为天王俑、男女人物俑、镇墓俑;动物俑则有各种形态的马、骆驼、驴、骡、牛、狗、猪、虎、鸡、鸭、兔等。生活用具则包括壶、瓶、罐、洗、盘、碗、钵、砚、唾盂、香炉、枕以及佛教用品的净瓶、塔式罐。居室建筑有四合庭院、假山水榭、各种房屋、仓库、车、柜、床等。这些种类众多的三彩可以说囊括了唐朝社会生活的各个层面,能真实而鲜活地展示出唐朝人特有的精神面貌和艺术风彩。

唐三彩人物俑与动物俑体现盛唐激情

三彩器中的人物俑与动物俑最能体现盛唐时代所孕育的勃勃生命激情。唐代工匠们在艺术实践中积累了丰富的创作经验,在塑造中注重把握艺术形象的神态并力求传达出不同的情绪和情感。

这一时期的三彩人物俑体态丰腴健硕,人物塑造栩栩如生,充满了生命的活力和丰富的精神魅力,这其中,三彩女俑的形象最为饱满和多姿。1959年陕西省西安市西郊中堡村出土的一批唐三彩,其中的女立俑,姿容甜美丰腴,仪态娴雅华贵,眼神顾盼之间流露出对生活的欢悦和满足。这种毫不掩饰的华丽而阳光的女性气质,是盛唐女子的共有气质,是大唐统治者以纵容的心态将女性之美推向极致的结果。这批三彩女俑粉彩饰面,身施三彩釉,着V领窄袖襦,长裙曳地,露出上翘履尖,披帛搭肩,釉色以蓝、黄为主,以点染、描绘等手法,表现出织物的印花特征,利用釉色的交融,变换出黄、蓝、绿、白的色彩效果,釉彩斑驳,洒脱率性,极好地呈现出衣纹的下垂感和流动性,使其具有丝绸般的光泽(图三、四)。1960年陕西省乾县永泰公主墓出土的一件三彩骑马女俑(图五),头带胡帽,身着绿釉红翻领窄袖紧身胡服,足蹬小蛮靴,双手作持缰状,坐于一匹褐红色骏马之上,人物身姿俊秀窈窕,身下的骏马膘肥体健。在人物与马匹的釉色处理上,与其他女俑多彩的釉色不同,此件中的马与人物基本以单色为主,简洁明快,却更加有效地烘托出着男装女子英姿勃勃的青春与活力。三彩俑的人物除了女俑外,还包括官吏俑、武士俑、仆夫俑、乐俑、杂戏俑等,几乎包含了唐代社会各个阶层的人物形象。无论这些俑人所扮演的角色属于唐朝社会的哪一个阶层,制作者都倾注了饱满的创作热情,赋予每一个人物勃勃的艺术生命力,充分体现出大唐盛世人们的那种饱满的生活激情和乐观自信的精神面貌。

唐三彩中另一类夺人眼球的俑是三彩马。仰头马和低头马出自乾县永泰公主墓(图六)。两匹马各具特色,精彩异常。仰头马通体浅黄釉,间施以深褐色釉斑,并有流釉产生的淡褐色线条;双目圆睁,眉骨高耸,健齿毕露,昂首嘶鸣;马身釉彩大胆恣意,炫烂夺目,具有极强的视觉冲击力。低头马全身施以褐红色彩釉,釉色在烧制过程中呈现出无序的浅黄色斑块,淡黄色鬃毛极整齐地披在马颈的左侧,四肢强健,臀部浑圆,低头引颈作觅食状。制作者准确地抓住了马匹在现实生活中鲜活的动态瞬间,赋予了两匹三彩马丰富的情感内涵,形态上一静一动,色彩上一花一素,交相辉映,不禁让人联想到杜甫《题韦偃画马歌》里的诗句:“一匹齿乞草一匹嘶,坐看千里当霜蹄”,而那匹仰头马则是杜甫《秦州杂诗》中所描写的战马的真实写照:“哀鸣思战斗,迥立向苍苍”。

另一个需要一提的动物俑是三彩骆驼。骆驼作为唐代丝绸之路贸易往来的主要承载工具,其形象在唐代三彩明器中不仅数量较多,造型也是多姿多样,或静立,或行走,或匍卧,或负重欲起。它成为丝绸古道上唐代中西贸易、文化交流的使者和见证者。1959年西安市中堡村出土的两件三彩骆驼,可以说是这里面的精品。一件为载乐骆驼俑(图七),白色驼身,仅在颈部、唇、眼以及四肢和尾部的驼毛处涂染成褐红色,驼颈高仰,似仰天长呜,驼峰处垫有椭圆形毡子,上支有架案,架案上铺菱形图案的织毯,用赭黄、蓝、白等釉色点染出织毯图案和纹理,织毯上坐七个手捧各种乐器的男乐俑和一个站立的女歌伎俑,每一个人物的服装色彩均不相同,表情和姿态也各有差异。制作者以夸张的艺术手法,将八个乐舞俑一起放置于强健的驼背之上,乐舞人俑悠然自得的神态和骆驼充满力度的粗放野性相互烘托,使整个作品带有浓郁的浪漫主义色彩,让我们仿佛听到了缭绕交织在丝路古道之上的优美绵长的胡乐、胡歌和高亢的驼鸣之声。另一件出自西安西郊中堡村的载物骆驼俑(图八),同样让人难以忘怀。这件驼俑,身体直立,驼嘴大张,作引颈长哮状。全身为赭黄色,颈部及前腿鬃毛、双峰顶部和驼尾均施白釉。驼背上垫椭圆形毡毯,绿白相间的釉色斑驳交融,双峰间鞍架上搭有兽面驮囊,兽面狰狞凶狠。驮囊两侧持有野雉、兔子、山羊等猎物。作者在创作中想要展示给我们的不是骆驼性格中的温顺隐忍,而是通过骆驼彪悍的肢体形态,表现出一种顽强不屈征服自然的精神面貌。驼背上的猎物仿佛将我们带回到一千多年前的西域古道之上,在孤寂广漠的旅途之中,与那些风餐露宿的汉子们一起围猎摄食,涤荡出万长豪情。

三彩器具展示唐人华美生活

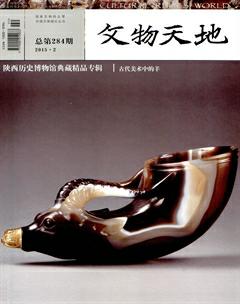

如果说三彩俑人带给我们的艺术感受是蓬勃的生命力,那么唐代三彩器物向我们展示的则是唐人生活的华丽精美。三彩器具集中了唐代金银器、铜器、漆器等各种材质的器物造型,无论是碗盘碟杯还是瓶罐钵壶,造型上都规整有序,落落大方,小形器小巧精致,大形器饱满浑厚,有的还以金银器具等实用器为蓝本,吸收了中亚、西亚的工艺风格,带来浓郁的异域风情,充分体现出唐人追求完美、崇尚奢华、大胆创新的时代风格。李凤墓出土的唐三彩的早期作品三彩双联盘,造型别致,色彩鲜丽,胎体厚重,通体施淡黄色底釉,内壁和外壁上部绘绿、赭两色相间的套环形花纹。和盛唐时的三彩器比较,三彩的纹饰手绘痕迹明显,略显拘谨,釉色交融与流釉现象不明显,但整件器物配色大胆,艳而不俗,已然初显出唐三彩的艺术魅力。永泰公主墓出土的一件三彩折腹碗(图九)无论从工艺制作上,还是造型纹饰上,都尽显出皇家用具的大气与精美。三彩碗轮制成形,造型规整精细,碗腹内外施乳白色底釉,器内有十二道绿色垂条纹间隔赭色无序的细线纹,宛若阳光照射下碧绿湖面荡起的层层波纹,摇曳荡漾着无限的诗意;碗腹外壁以折棱为界,釉色自然流淌出深浅不一、粗细不等的绿色条纹,恰似水中摇摆的株株水草,挑逗着欣赏者的目光。整件器物含蓄中流露出妩媚,精巧中凸显出沉稳,宛若它陪伴的那位早逝的皇家少女一般有着我们现今无法触及的神秘的美。另外,1957年西安南郊唐墓出土的一件三彩象首杯(图十)也是值得我们驻足的一件唐三彩器。杯呈犀角形,外壁以浅浮雕雕出象首,象眼双睁,前端象鼻上翘形成环形杯把,象头上饰有璎珞,釉色以深绿色和赭色为主,两种釉色斑驳交融,与充满立体感的象首相互辉映,烘托出一种狞厉而又神奇的艺术魅力。这件器物的造型与陕西历史博物馆收藏的出土于西安何家村的国宝级文物兽首玛瑙杯是同一类。它们的原形应是希腊的“来通”。“来通”一词是希腊语的音译,有流出的意思,应为饮器。从以往的唐代图像资料看,这类饮器多出现在胡人的宴饮生活之中。而这种带有鲜明异域风格的器物,也成为唐代中外物质文化交流的实证。三彩器中最能体现三彩釉色之美的当属三彩罐无疑。这类器物大都器形饱满浑圆,稳健大气,釉色多姿多彩,缤纷绚烂。1956年西安市三桥镇唐墓出土的一件三彩罐(图十一)完美地体现了这一类器物的特点。这件三彩罐器形规整,釉色以赭色、绿色、白色为主,三色釉相互浑散浸润、交融流淌,宛若天边的彩虹散发着梦幻般的色彩。

唐三彩居室建筑模型展示生前豪华

唐三彩的另一类器物就是居室建筑。1959年西安市中堡村唐墓出的一组三彩住宅模型(图十二)完整地向我们展示了墓主人生前豪华的宅第。这组三彩院落为长方形两进院,前堂后寝构成建筑的主体,两侧廊房对称分布,中间布置有亭台山水,排列整齐有序。从正门进入,是一座四角攒尖亭,两侧砌廊墙,并开有唐代流行的直棂窗;穿过小亭,来到堂房,堂房的屋顶与其他绿色的屋顶不同,为典雅的蓝色;穿过堂屋便进入后院,跃入眼帘的是一座怪石堆砌的假山(图十三),假山山势险峻,层峦叠嶂,山腰间有数只鸟雀驻立在岩石之上,或振翅或顾盼,让人仿佛听到了清脆的鸟鸣之音;山角环绕一水塘,水塘边也有一双鸟儿,正低头饮水。整个作品充满了自然的蓬勃生机。假山旁是一座八角凉亭,最里间为主人的寝屋。寝屋正身宽厚,四周砌有高台,错综参差的斗拱,曲线形的歇山顶,飞檐如翅,大红色门柱让整座屋室显得富丽堂皇。这组住宅是中国传统的建筑风格,整组建筑布局中规中矩,四方中正,前后左右讲究对称平衡,前庭后院的功能分布清晰明确,是唐代居民建筑的典型式样。

唐三彩虽然仅仅在唐代很短的时间内产生,发展并衰退,却以其浑厚大气的造型和绚丽奇幻的釉色带给我们无法抗拒的艺术吸引力,让我们从这些充满浪漫主义色彩的三彩身上领略到唐朝社会活色生香的精彩生活。而唐三彩的艺术魅力不仅对后世的宋三彩、辽三彩有着深远影响,而且还随着丝路和海运贸易的往来传播到海外,在埃及、伊朗、朝鲜、日本都发现有它的身影。尤其是日本,在奈良时代(710—794年)仿制唐三彩获得成功,烧造了许多具有唐三彩风格的三彩器,被考古界称为“奈良三彩”。

(责任编辑:李珍萍)