副溶血性弧菌食物中毒的检验及分析

胡瑞利等

【摘 要】2012年5月12日,重庆市荣昌县食品药品分局接报一宗发生在荣昌县金昌大酒店食物中毒的案件。重庆市荣昌县疾控中心根据流行病学调查,实验室检验,并结合临床症状,确认本次食物中毒是由副溶血弧菌引起。本文就检验角度就有关问题进行讨论。

【关键词】副溶血性弧菌;食物中毒;检验

1 流行病学调查

经调查,本次事件先后有24人因恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状到医院急诊科就诊。发病患者首先是恶心、呕吐,紧接着腹痛、腹泻(4-12次,主要以水样便为主)。发病潜伏期最短为6小时,最长为36小时。

2 实验室检验

2.1 样品来源

采取酒店可疑食物5份(为第二天食物,当天食物未留样),酒店厨师肛拭2份,患者肛拭1份,呕吐物2份,大便4份。

2.2 检验方法

(1)取所采食物样品25g,加入到装有225ml灭菌生理盐水的无菌袋中,于均质器上均质2分钟,制成样液。将样液及所采的肛拭子、大便、呕吐物,分别加入到SC增菌液、GN增菌液、7.5%氯化钠肉汤、碱性蛋白胨水、3%氯化钠碱性蛋白胨水置于37℃增菌,同时划线SS、血平板、TCBS、4号琼脂,置37℃24h,做沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌的直接分离。

(2)各直接分离平板经24h培养后取出,除TCBS上有可疑绿色光滑圆形菌落生长外,其余平板均无可疑菌落生长。

(3)各增菌液经培养后取出分别划线接种SS、血平板、TCBS、弧菌科显色培养基、4号琼脂,经37℃培养24h后除TCBS上有可疑绿色光滑圆形菌落、弧菌科显色培养基上紫色光滑圆形菌落生长外,其余平板均无可疑菌落生长,并且增菌后平板上菌落生长情况和直接分离平板上菌落生长情况相同。

(4)14份标本中有5份标本在增菌后平板分离和直接分离均有可疑绿色菌落、弧菌科显色培养基上紫色光滑圆形菌落生长,革兰氏染色阴性,短棒状,卵圆状等不规则形。

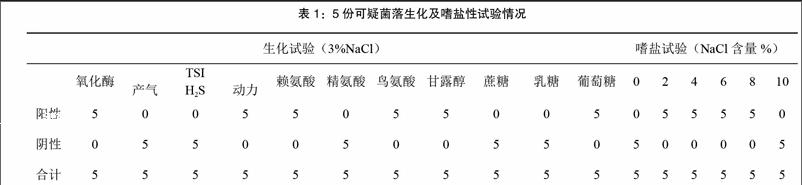

(5)将可疑菌落分别接种3%氯化钠三糖铁和3%氯化钠TSA培养基于37℃培养24h后取出,做嗜盐性试验及相关生化试验,经37℃培养24h后结果如表1。

2.3 检验结果

14份样品中共检出副溶血弧菌5株,检出率35.7%。未检出沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌。

3 讨论

(1)副溶血弧菌(又称嗜盐菌 Vibrio Parahaemolyticus)是革兰氏阴性多形态杆菌或稍弯曲弧菌。该菌嗜盐畏酸,在无盐培养基上,不能生长,3%~7%食盐水繁殖迅速,每8~9分钟为1周期,低于0.5%或高于8%盐水中停止生长。在食醋中1~3分钟即死亡,加热56℃5~10分钟灭活,在1%盐酸中5分钟死亡。副溶血性弧菌分布极广,主要分布在海水和水产品中,我国华东地区沿岸的海水的副溶血性弧菌检出率为47.5%~66.5%,海产鱼虾的平均带菌率为45.6%~48.7%,夏季可高达90%以上。

(2)副溶血弧菌对营养要求不高,在普通琼脂中加入适量氯化钠即可生长,从本文所介绍的检验方法即可看出:对副溶血弧菌的检验及鉴定过程并不复杂,关键是样品的采集和及时送检,若不能及时送检,不能放冰箱保存,因其不耐低温,最好将样本放碱性蛋白胨水中。

(3)从本次食物中毒来看,食品安全问题应该受到越来越高的重视。为此,建议:一、加大对食品原材料的监督力度,从源头把住食品卫生第一关。二、加强对餐饮企业执行卫生制度和操作规程的检查督促,用严格的制度规范食品从业人员自觉遵守有关制度和操作规程。三、卫生监督人员应该严格要求餐饮企业每天对菜品进行留样。

参考文献

[1]食品卫生微生物学检验副溶血性弧菌检验[Z].GB/T4789.7-2008.