心脏急诊与稳定性冠心病患者临床药物治疗探析

王飞

【摘 要】目的:比较心脏急诊与稳定性冠心病患者的临床药物治疗效果。方法:选取2011年1月-2015年6月我院收治心脏急诊与稳定性冠心病患者98例,其中不稳定型心绞痛患者49例设为A组,稳定性心绞痛患者49例设为B组。两组患者均采用保守药物治疗,观察两组患者治疗效果情况。结果:经治疗后,B组患者治疗总有效率为91.8%,A组患者总有效率为75.5%。B组患者治疗总有效率明显高于A组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:稳定性心绞痛与不稳定性心绞痛在药物治疗上基本相同,但稳定性心绞痛治疗有效率明显高于不稳定性心绞痛,所以应注重疾病的窗口期治疗,同时也要加强后续的治疗。

【关键词】心脏急诊;稳定性冠心病;

治疗效果冠心病分五型,临床常见的有稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛及急性心肌梗死,而急诊常见的主要是不稳定性心绞痛和急性心肌梗死[1]。我院为了比较心脏急诊(不稳定心绞痛)与稳定性冠心病患者的临床药物治疗效果,特选取98例患者作为临床观察对象,观察其治疗效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2011年1月~2015年6月我院收治心脏急诊与稳定性冠心病患者98例,其中不稳定型心绞痛患者49例设为A组,稳定性心绞痛患者49例设为B组。其中A组中男性30例,女性19例,年龄60~83岁,平均年龄71.5岁,病程1~11年,平均病程5.5年,心功能分级:Ⅲ级11例,Ⅳ级38例。B组中男性29例,女性20例,年龄61~84岁,平均年龄72.0岁,病程1.5~10年,平均病程5.5年,心功能分级:Ⅲ级12例,Ⅳ级37例。两组患者在性别、年龄、病程、文化程度等其他一般临床资料方面比较均无明显差异,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 不稳定性心绞痛

指导患者要绝对卧床休息,禁止一切活动,并给与吸氧、心电监护、镇静镇痛等治疗措施。常规使用硝酸甘油、转化酶抑制剂、抗凝剂、极化液等药物治疗。对于发病在4~6小时以内的患者,进行溶栓治疗。待病情好转后同稳定性心绞痛患者治疗措施进行治疗。

1.2.2 稳定性心绞痛

指导患者要适当运动、低盐低脂饮食、戒烟戒酒等,告诫患者要保持情绪稳定,不可过于激动。同时根据患者具体情况,给予抗凝剂、降脂、降压药物治疗。同时可给予他汀类药物治疗有效的降低急性心血管病变的发生。合理的使用硝酸甘油及钙离子拮抗剂,预防及减少心绞痛的发作。

1.3 观察指标

观察两组患者治疗效果。疗效判定[2]:显效:经治疗后患者心前区疼痛症状消失,心电图显示ST段恢复正常或下移减少超过0.1mV;有效:经治疗后患者心绞痛发作次数较之前较少超过50%,心电图显示ST段有下移的现象,减少在0.05~0.1mV;无效:经治疗后患者临床症状及心电图无明显变化,甚至加重。

1.4 统计学分析

采用SPSS 19.0统计学软件对所得数据结果进行统计学分析。计数资料采用X2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察两组患者治疗效果

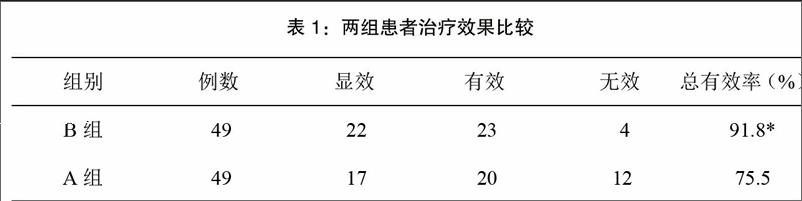

经治疗后,B组患者治疗总有效率为91.8%,A组患者总有效率为75.5%。B组患者治疗总有效率明显高于A组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详细见表1。

3 讨论

心脏急诊一般是不稳定心绞痛及急性心肌梗死,或急性心功能不全等,我院为了使比较更有可比性,选择了不稳定心绞痛患者作为对照组,观察稳定性心绞痛与其常规药物治疗的临床疗效有无差别。结果显示稳定性心绞痛治疗更方便、临床疗效更好,我们应尽一切努力预防和减少不稳定心绞痛的发作,使冠心病处于可控的稳定期。不稳定心绞痛的发病机制是患者冠状动脉血管中的斑块发生破裂形成微小血栓,刺激血管反应性收缩引起心脏供血相对和绝对不足所致[3]。治疗主要是抗凝治疗,而血小板在不稳定心绞痛的病例机制中有着举足轻重的作用,因此行抗血小板治疗是治疗不稳定心绞痛的关键。同时给予镇痛镇静和扩张冠脉的药物,使患者心肌耗氧量下降和血供增加,从而缓解心脏供血的相对不足,改善患者临床症状[4]。尽管随着医学水平的提高,不稳定心绞痛患者大多经过合理治疗基本可迅速缓解症状,不会危及生命。但稳定性心绞痛患者临床药物治疗效果更佳,因此,虽稳定性心绞痛与不稳定性心绞痛在药物治疗上基本相同,但稳定性心绞痛治疗有效率明显高于不稳定性心绞痛,所以应注重疾病的窗口期治疗,同时加强后续的治疗。

参考文献

[1]谭一菁,谭双桥,王健.心脏急症与稳定性冠心病患者临床治疗探析[J].中外医疗,2013(05):2-3.

[2]邹丹.心脏急症与稳定性冠心病患者临床药物反应及效果[J].中国民康医学,2015,27(11):54-56.

[3]黄财宝.心脏急诊与稳定性冠心病患者临床治疗探析[J].当代医学,2013,19(2):82-83.

[4]陈进业.80例心脏急症与稳定性冠心病患者疗效观察[J].现代诊断与治疗,2012,23(4):318-319.