城市生态保护区理念与实践

李辉 何昉

中国的2014年城镇化率已经达到了54.77%,粗放、高速的发展使得城市生态环境问题日益严峻,我们的城市发展将何去何从?十八大之后统一将生态文明作为贯穿经济建设、政治建设、文化建设、社会建设全过程的系统工程,是尊重自然规律的发展方向,对城市生态的研究将是实践城市生态文明的主要理论基础。城市是一个以人类活动为中心的社会—经济—自然复合生态系统[1],笔者认为对城市中的自然保护和生态修复、最大限度的增加城市生态保护区是实现城市生态文明的有效途径。

1 城市生态保护区理念的提出

1.1 城市生态保护区的缘起

自然生态保护区的概念应该源于1916年建立的美国的国家公园体制,直接促成了1948年世界自然保护联盟(IUCN)的建立,以推动世界各国的自然保护事业。在国家公园理念下引导设立的自然保护区一方面突出资源的天然性和原始性,另一方面突出其景观的珍稀性和独特性。虽然世界各国城市化进程不同,但自然保护的理念和进程大致相当:英国在20世纪70年代建立了大约有13个自然生物保护区[2],有极大多数分布在苏格兰的乡村地区,主要对乡村郊野地区的野生动物栖息地进行保护,多数自然生物保护区的核心区建立在国家自然保护区或者物种科研中心(SSSI)上,缓冲区仍然保留原来的农业耕作土地,过渡地带用于开展可持续的资源管理实践;经过百年的发展美国现有54个国家公园[3],多数位于人口密度较小的西部地区,城市区域内以提供游憩功能的公共开放空间为主,真正意义的生态保护区在城市内还鲜有体现。直至20世纪60年代,美国开始关注城郊自然保护地的建设,制定了一些城市郊区的生态栖息地保护计划防止城市蔓延对生物栖息地的影响,例如1990年制定的沃楚西特(Wachusett)流域保护规划,1966年形成的芝加哥南郊的希腊经济林(Thorn Greek)保护计划等,使城郊的开放空间的一些生物栖息地和生态保护地得到了有效的保护[4],其后城市内的自然保护与生态修复越来越成为生态学家研究与设计师实践的热点。

1.2 城市自然空间设计理念的演变

早在在19世纪50年代,美国的城市化开始,风景园林设计师就涉及到了城市中自然空间的设计,这种设计思想下开展的城市公园运动(The City Park Movement)主要目的是为了解决城市中建筑空间与自然空间的矛盾,风景园林师开始从非纯视觉享受的角度营建城市自然空间。随着城市化进程加速,风景园林设计师奥姆斯特德(F.L.Olmsted)处于对城市发展过程中社会问题的关注,模拟植物自然生长环境设计了纽约中央公园,试图从城市自然的角度解决城市化过程中贫富分化的社会问题,带来了深远的社会影响;其后延斯 延森(Jens Jensen)提出了以自然生态学的方法来代替以往单纯从视觉景象出发的城市园林设计,在芝加哥西部公园(West Park)设计出了模拟植物自然生长、演变的自然景观,出于对自然的热爱,1919年提出了以大西部公园系统(A Greater West Park System)为骨架的城市生态网络畅想。1969年城市生态设计的代表人物麦克哈根(McHarg)出版了《设计结合自然》[2],这部具有里程碑意义的专著代表着传统的城市的规划设计研究范围提升至了生态科学的高度。1974年华盛顿召开了关于城市中的自然会议,明确将城市开敞空间与自然保护的需求体现在城市的景观设计当中,这可以视为美国城市内部自然保护与重建设计的开端。

从20世纪70年代以来,在城市动、植物生态以及城市绿地系统规划研究的基础上,欧洲城市自然保护逐渐受到重视。1977年伦敦建立了柯蒂斯生态公园(William Curtis Natural Park),城市规划师、风景园林设计师、生态学家的共同关注进一步促进了城市自然系统的保护[1]。随后英国、德国等国家先后制定了相应的城市生物生境调查、制图及评价规范,保护恢复方法和措施,逐步推广,有一些城市还颁布了城市生态保护政策和法律,并将建立城市生态保护区内容纳入城市规划的范畴,例如城市自然人文景观的保护、城市湿地保护等[4]。20世纪80年代,城市生态学和城市野生动物保护迅速发展,法国镶嵌公园内的植物演变、凡尔赛皇家菜园内的蜜蜂保护区、里尔的工业植物群保护区以及哈尼斯生态污水处理湿地中蝙蝠保留区的设计理念与效果表明:将生态保护与遗产保护、环境教育结合设计在一起,创造了一种具有更加综合服务功能的城市景观[5]。设计界开始提出新“生态景观”,鉴于城市的规划设计中生态越来越受到重视,以至于城市生态学成为1980年第二届欧洲生态学会议的主题。1984年大伦敦议会制定了相应的城市自然保护政策,强调城市野生生物保护和自然对居民提高生活质量的意义,用于指导专业人员和普通市民来参与城市自然保护活动[6]。

1.3 中国对城市生态保护区的研究发展

受国家公园思想的影响,中国于1956年就建立了第一个自然保护区-广东肇庆鼎湖山自然保护区,经过多年的迅速发展我国已经形成了国家级以及省市县四级自然保护区体系,再加上各级的森林公园、风景名胜区等,构成了我国国家公园整体框架,这些生态、生物保护区同样是集中在人类干扰度较小的地区,这使得其中的珍稀资源能够得到有效保护。但在城市中一般以开放空间、绿地广场为核心的绿地系统为主,主要满足绿量建设要求很少涉及生态保护内容。中国对城市生态的研究开始于20世纪80年代,1984年12月中国生态学会在上海举行了“首届全国城市生态科学研讨会”成立了“中国生态学会城市生态学专业委员会”,标志着中国城市生态保护研究工作的开始[1][7],此后城市自然保护和设计的思想不断深入到城市规划设计中,在1992年《21世纪议程》的推动下,生态城市的概念得到了全球的普遍关注和接受,规划设计领域开始研究和运用生态学原理,开展生态规划设计的实践,制定合理开发、保护土地等自然资源政策,以提高城市生态系统的自我调控能力,促进城市经济—社会—自然的协调发展。

2 城市生态保护区生态反馈作用机制

城市中的自然是城市复合生态系统的重要组成部分,城市中的自然对城市的正反馈作用巨大,比郊野区域的自然保护区等具有更综合的生态服务功能,主要包括生态功能和社会功能两大类:①净化环境、调节小气候、涵养水源、土壤活化和养分循环、维持生物多样性、防护和减灾以以及景观功能,除了以上的生态正反馈作用,城市生态系统还有非常直接的社会功能:②休闲、文化和教育功能,加强人们的沟通,维护城市居民的身心健康[7]。这两大类功能对市民影响最大的在于休闲、文化和教育功能,因此关注度较多,而对于其生态功能往往没有充分考虑,导致管理养护的依赖性、环境的净化功能减弱以及生物多样性下降的局面。

我们用1967年麦克阿瑟和威尔逊(MacArthur & Wilson)提出的R对策者和K对策者的生态对策理论来说明这种机制:短命的R对策的种群生殖率高寿命短,种群数量可以随环境变化,寿命长的K对策的种群数量稳定,竞争能力强但生殖力弱,适应于可预测的稳定环境[8]。在大多数的自然保护区稳定的栖息地环境下,各类物种亲代可以对子代提供良好的庇护,种群数量可以达到或接近环境负载量,所以一般在自然保护区里属于K对策者的珍稀物种能够保护下来。而城市里的生态保护区,有区别于自然保护区的反馈的机制,由于城市内乡土生物的生存环境发生了改变,城市的生物总种数相对自然保护区内降低了,特别是K对策物种,尤其是仅出现于少数群落中的珍稀种类越来越少,而广布的R对策物种相对较多,导致群落结构的简单化和物种多样性的丧失,原生生物多样性降低。同时,由于城市水分条件、土壤空隙度、酸碱性、土壤肥力等等植被自然生长条件发生了改变,而植物根系只能分布在地下1-5m之间,城市中鸟类的减少导致植物病虫害增加,促进了城市植物的演化,植物种类减少、群落结构趋于简单化。因此,城市生态调节能力较之自然生态系统较弱,即使保障城市的空间生态格局完整,由于城市中的自然的生态反馈机制减弱,城市复合生态系统依然很脆弱。

因此,城市中更需要积极的生态保护,引导城市中生态反馈作用,维持城市复合生态系统的稳定。另一方面,城市生态保护区更便利的可达性,使得自然教育、调整居民身心健康的服务功能更容易实现,这对于建设生态文明、促进人与自然和谐相处具有显著的实际意义。

3 城市生态保护区的实践

3.1 深圳的生态保护区实践

3.1.1 深圳城市生态保护的理念发展与体系构建

城市绿色空间的保护、珍稀濒危物种及其栖息地的保护、城市生态安全格局保护是城市自然保护的三个主要阶段,我国城市自然保护是以绿地系统建设促进城市自然保护[9],深圳的发展实践充分验证了这一点。在特区建设初期虽然土地资源非常紧俏,城市总体规划仍然预留了3条800多米宽的绿廊[10]发展为公园绿地纳入城市的绿地系统,为20年后深圳从园林城市升级到生态园林城市打下了空间基础,这也是现在深圳城市中心自然保护与生态修复的重点区域。

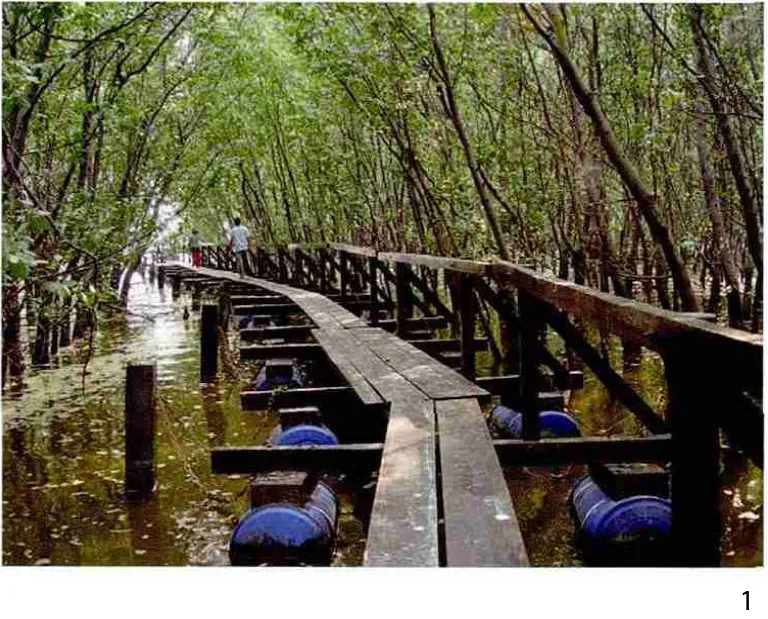

与此同时,为了防止日益扩张的城市对生物栖息地的影响,1984年设立了深圳内伶仃岛一福田国家级自然保护区,总面积约921.64hm2,是全国唯一处在城市腹地、面积最小的国家级森林和野生动物类型的自然保护区,这片城市中珍贵的红树林保护区与对岸香港的纳入国际拉姆萨尔公约的米埔湿地共同保护了深圳湾区域的红树林滩涂生态系统,是国际重要的候鸟迁徙地,每年都有300多只以上的黑脸琵鹭(Platalea minor)等珍稀候鸟来此栖息,保护区外围建设为深圳湾生态公园,吸引了大量的深圳市民以及外地游客到此体验自然(图1)。

深圳城市生态保护的理念从一开始就与城市规划实践交织融合,随着城市生态学研究理论的成熟,催生了全国第一个城市基本生态控制线的诞生,此时深圳的生态保护的主要目的是生态用地量的保护与控制,继而是对其质的提升,主要体现在对生物栖息地持续性的保育与生态修复、在保障城市生态安全格局的前提下提升城市生态系统健康。

3.1.2 对生物栖息地持续性的保育与生态修复

以深圳市梧桐山国家级风景名胜区的生态保护区的规划建设为典型案例,梧桐山总面积约31.82km2,1993年被广东省人民政府授予广东省级风景名胜区,2009年被列入第七批国家级风景名胜区,是位于市区、以滨海山地和自然植被为景观主的自然风景名胜区。在建设初期总体规划将东北部西坑区域划定为生态保护区,实施严格的生态保育措施,到2011年梧桐山生态摸底调查结果显示:相对于10年前,西坑生态保护区内生物多样性显著增强,以豹猫为主的高等动物种群数量有所扩大,在溪流山涧生境中栖息的两栖类显著增加,同时发现了香港瘰螈(Paramesotriton hongkongensis)的踪迹,这些关键物种的出现说明山林、山溪生境正在逐步恢复。

1福田红树林保护区实景照片

2梧桐山国家级风景名胜区分类保护规划图

3梧桐山国家级风景名胜区分级保护规划图

根据这些重要的生态监测的信息,新的总体规划扩大了风景区的规划范围,将周边梧桐山河、深圳水库、仙湖植物园、森林公园的山体等纳入研究的范围,对周边生态与生物价值进行了综合生态敏感性评价,延续早期规划的生态保护区理念,增加了部分有价值的生态保护区,加强了针对山溪、山林等不同类型的动物生境的保护,并根据生态容量、动物栖息于活动范围规划了一些动物生态廊道,同时限定了生态旅游活动区域规范生态游览活动内容,除登山休闲、自然爱好者的活动外,禁止一切开发建设活动。为了跟踪生态保护区建设的效果,制定每10年开展一次全面的生态普查制度,与科研机构联合,不定期开展不同类型物种与生态调查与科研活动(图2-3)。

3.1.3 在保障城市生态安全格局的前提下提升城市生态系统健康

以大鹏新区的生态与生物资源保护与发展规划为例,大鹏区是深圳市的一个功能新区,位于深圳东南部,三面环海,东临大亚湾,与惠州接壤,西抱大鹏湾,遥望香港新界。辖区面积607 km2,其中陆域面积294.18km2,约占深圳市1/6。下辖大鹏、南澳、葵涌3个办事处,总人口约18万。由于大鹏陆域森林覆盖率超过70%,有着绵长的海岸线,被称为深圳最后的“桃花源”,曾被《中国国家地理》评为“中国最美的八大海岸”之一。

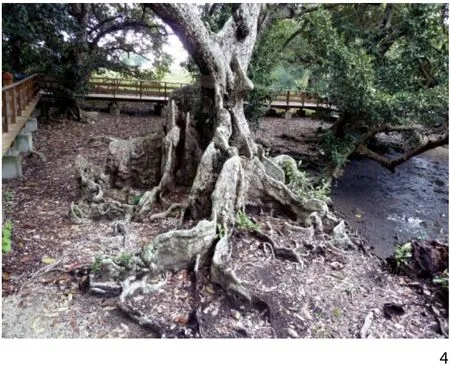

新区成立之前,自然保护工作者对于设立大鹏半岛自然保护区的呼声强烈[11-12],随着2011年 “大鹏新区”揭牌成立,对国际生态旅游岛的定位加上当地居民现实的发展诉求,致使大鹏半岛自然保护区的目标有些不切实际。在这种矛盾下,规划团队运用城市生态学理念,对大鹏新区的生态资源、生物资源进行了摸查,梳理出了大鹏新区的生态资源价值,以及特色资源、珍稀动植物资源等,对生态保护面临的问题如居民的诉求、资源管理等进行了详尽的调查与研究,叠加生态与生物的敏感性与适宜性评估,划定四级生态分区,提出大鹏新区适宜的生态保护区建设对策:一级生态保护区包括代表性的地质形态、优质森林资源、优美的海岸线与泻湖以及珍稀动植物的栖息地等,建设生态保护小区;二级生态缓冲区将银叶树林、沿海蒲桃林、东冲泻湖与红树林湿地等特色的资源,完善有限的科普游览设施,发展成为湿地公园、森林公园等;三级生态协调区将对退化的人工林进行乡土化改造,建设防护林对优质沙滩进行保护,保护和扩大珍稀乡土树种,合理利用特色生态和生物资源,限制毁林种果、填海造地等破坏活动;四级生态城镇建设区允许当地居民在适度活动区开展相关的生态农业、林下经济、复合养殖以及生态旅游相关的产业(图4)。四级分区在确保大鹏的生态安全格局的前提下,协调了严格的自然保护要求与破坏式的发展诉求,从生态空间、管理制度以及专项经费上保障了生态系统健康与栖息地保护与修复的可行性,为建设国际生态旅游岛奠定了坚实的生态与物种多样性的基础。

4 大鹏沿海特色银叶树的根系

5黑脸琵鹭喜欢滨海滩涂生境

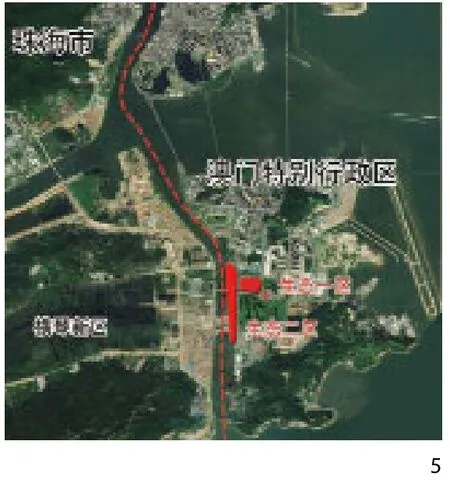

3.2 城市发展与生态保护区建设共赢——澳门生态区建设

珠江口西岸的澳门特别行政区,有一片“鸟类中的大熊猫”——黑脸琵鹭的栖息地,每年的11月份,黑脸琵鹭就会从北方飞来,在珠三角沿海的红树林寻找合适的栖息地(图5)。弹丸之地的澳门包括澳门半岛和氹仔、路环两个离岛,通过填海造地陆地总面积达到了32.8km[13],人口密度平均近2万人/km2,同时澳门每年还要接待近3 000万人次的游客。土地的匮乏、高密度的人口决定了澳门必须进行高密度的建设,但自从1989年在离岛之间的路氹填海区发现了6只黑脸琵鹭在此过冬后,为了保护鸟类栖息地,澳门政府决定保留这片珍贵的生态保护区,并用积极保护的理念优化提升生态区,以吸引更多的物种栖息(图6)。

首先保障生态一区和二区之间连续的两个水道畅通相连,清理老鼠簕、入侵物种薇甘菊等,以水闸控制水体的交换,防止一区红树林滩涂生态系统的退化,保障鸟类的栖息环境;同时在生态二区建设人工生态岛,增加红树植物品种,改善生态二区鸟类觅食环境。2010年9月至2011年3月间,在生态保护区内共记录了104种鸟类,占澳门鸟类种数的34.7%,其中黑脸琵鹭等8种鸟类为中国二级重点保护动物。[14-15]2013年10月至次年4月观测到有53只黑脸琵鹭飞至澳门过冬,2014-2015年冬季增至63只,在全球黑脸琵鹭越冬地中,澳门生态区排名第7位(图7)。

在2012-2014年间,为更充分利用本澳的湿地资源,并发挥生态教育的作用,生态区内完善了瞭望台、观鸟屋等环境教育设施,便于市民、观鸟爱好者能够接触自然、观察鸟类、拍摄鸟类;根据候鸟留鸟的活动规律、生态区自然特色以及不同人群的游览需求规划设计了候鸟观测径、自然研习径、季相游赏径、昆虫科普径4条特色游径,参观者可以在高楼林立的的路氹新城感受不一样的澳门,体验生态保护区的魅力。

规划未来通过与对岸珠海东部板块(香洲、湾仔和横琴)加强生态协调和共建,在滨海滩涂延续滨海生态修复工程,扩大红树林滩涂面积,营造更多的生物栖息地或者觅食地,在珠江口西岸形成连续的滨海生态廊道,以路氹生态区的经验改善澳门及其周边的生态环境,与高速发展的城市群形成彼此融合的大都市区复合生态系统。

4城市生态保护区实现途径探讨

距离深圳一河之隔的香港,保留了50%以上的土地作为自然郊野公园,借鉴香港的经验国内各大城市已经划定了生态控制线作为生态红线,保护城市的生态安全格局。借鉴香港在城市自然保护方面的成功经验,同时通过深圳、澳门等地多年的实践经验,总结出以下城市生态保护区实现途径,以供探讨。

4.1 重视城市生态体系规划

城市的自然生境结合城市总体规划进行整体保护及可持续利用是一项重要的研究课题[16],生态体系规划与现行的城市绿地系统规划协调是较为可行且有效的方法,在安排各类绿地和开敞空间的空间布局、满足城市绿地系统规划定额指标的绿地系统量的前提下,加载城市生态理念协同规划,通过城市生态安全格局的评价,找出要需保护的斑块、廊道状的特色生境、指示性的生物资源,划定城市生态保护区;注意城市生态保护区在空间上与相邻森林公园、湿地公园、自然保护区等自然保护地的对接或联通,形成完整的生态安全格局。

4.2 依据物种生态位需求进行生境设计

在城市生态本地调查与生态敏感性评价的基础上,尽可能保留城市内有生态价值的敏感地区和特色的动植物资源,城市中遗留的乡土物种、古树名木等经过与城市长期的协同进化,最适应当地的生态环境,是建设城市生态保护区的原生物种基础,也是城市生态文化的体现应予以积极保护和合理利用;以生态理念设计城市的绿地,利用城市废弃地、采矿迹地、坑塘河溪等通过生态重建成为乡土物种栖息地,针对目标物种营造多种类型微型生境,为乡土植物、小型兽类、雀鸟水鸟、两栖、昆虫等类生物提供生境空间;将城市里的河流、绿道等等作为生态廊道完善生境设计,一方面为两栖类、鱼类等生物提供栖息空间,同时促进各个“岛屿状”城市生态保护区之间有一定基因交流,形成群团状网络保护网络体系[17],避免物种的退化,又减少了养护和管理成本。

6 澳门生态区区位图

7 路氹生态保护区全景

8 城市里的生态保护区可适当开展科普活动

4.3 注重城市生态保护区与城市的合理的干扰互动

城市生态保护区规划需要生态容量的科学测算与游人控制,游线的设计需要注重动物栖息时间与游览时间的协调,保留人和动物各自自由活动的时间。另外在空间规划上,要根据物种保护的需求建立动植物各自自由活动的空间,例如林鸟、水鸟等不同习性的鸟类觅食与栖息有不同的生境需求;考虑游人的接触自然、观鸟摄影、运动休闲等活动空间的需求,开展适宜的科普游憩活动(图8)。

4.4 制定长效的生态与物种监测管理制度

规划要同时开展城市生态本底调查,制定长效的生态与物种监测管理制度,落实城市生物多样性监测机制,随时掌握城市生态体系与物种动态变化,便于制定针对性的生态保护政策。同时从管理主体上纳入垂直管理的自然保护区管理机构,并纳入其自然保护的专项经费预算,便于开展长效的生态与生物多样性监测,保障城市生态保护区的可持续发展。

总之,城市生态保护区相对于纯粹的自然保护区来说,更加重要的任务是以城市复合生态系统的理念保护城市居民赖以生存的生态环境空间,维持城市区域的健康发展,利用城市生态系统对于城市化的反馈作用机制,进行城市内生态体系的重建,结合人的游憩空间与生物生境空间的协同设计以保持城市生态系统的相对稳定。一个城市经过百年甚至上千年的发展,人口规模、物质能量供求、思想文化等等虽然会发生很大的变化,但城市生态系统依然能够保持相对的稳定状态,生机勃勃,城市就能实现上升式的发展,从而体现向生态文明的跨越。

注释:

图1、4李辉拍摄,图8池慧敏拍摄,其余图片由深圳北林苑景观及建筑规划设计院提供。

[1] Ma,S.J., Wang,R.S.. Social economic natural complex ecosystem[J].Acta Ecol. Sinica,1984,4(1):1-9(in Chinese),45.

[2]D.A.Goode. 英国的城市自然保护[J].生态学报,1990,(10):96-107.

[3] 吴承照.美国城市自然保护与开放空间的历史演变[C]//城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集.天津: 天津科学技术出版社,2009:3891-3900.

[4]乐卫忠.美国国家公园巡礼[M].北京:中国建筑工业出版社.2009.

[5]韩西丽.“生态岛”法国城市中的微型自然保护区[J].建筑学报,2008,3:39-41.

[6]David Gordon.Green cities: ecologically sound approaches to urban space. Black Rose Book [M].Montreal,1990.177-232.

[7]李锋,王如松.城市绿色空间生态服务功能研究进展[J].应用生态学报,2004,15(3):527-531.

[8]邬建国.自然保护区学说与麦克阿瑟-威尔逊理论[J].生态学报. 1990,10(2):187-191

[9]吴承照,张娜.城市自然保护的内涵、历程与策略研究[J].同济大学学报(社会科学版),2010,21(6):31-38.

[10]何昉,李辉,锁秀.让城市成为生态栖居的大公园-国家生态园林城市初探兼谈深圳的实践之路[J].风景园林,2007,(2):16-23.

[11] 刘冰冰,洪涛,俸远.城市化影响下的自然保护区规划思考和探索—以深圳市大鹏半岛自然保护区为例[C]// 中国城市规划学会.转型与重构——2011中国城市规划年会论文集.南京: 东南大学出版社,2011:3048-3062.

[12]叶有华,孙红斌,林石狮等.城市自然保护区动物廊道构建技术研究[J].生态环境学报,2014,12:1905-1914.

[13]澳门环境保护局.澳门环境保护规划(2010-2020)[Z].2012.

[14]耿宏兵,袁壮兵.资源稀缺条件下的澳门绿色生态环境改善策略研究[J].国际城市规划:2011,26,(5):98-104.

[15]李金平.澳门路凼城生态保护区的鸟类调查[C]// 浙江省科学技术协会.第十二届全国鸟类学术研讨会暨第十届海峡两岸鸟类学术研讨会论文摘要集.2013.

[16]韩西丽,李迪华.城市残存近自然生境研究进展[J].自然资源学报,2009,24(4):561-566.

[17]刘佳凯,刘晶岚,黄灏峰.都市型自然保护区系统构建与规划探讨[J].林业资源管理,2012,(6):43-46.