水中溶解氧质量浓度对东北林蛙越冬影响的研究

张士俊,姚旭东,勾天兵,崔铁花,胡长群,山广茂,邹建军,任宣百,王文涛,王宝晖

(1.吉林省林业科学研究院,吉林 长春 130033;2.蛟河市天岗林场,吉林 吉林 132501)

冬眠是东北林蛙生活习性,是长期自然条件下逐渐形成的本身固有节律性行为,是其抵御外界不良环境的一种适应[1]。在自然环境条件下,林蛙唯有冬眠,才能度过漫长而寒冷的冬季。人工养殖中国林蛙,尚不能打破其原有冬眠习性,而应依据林蛙越冬生态习惯,创建安静、适宜的林蛙越冬环境[2],让林蛙在人工环境中顺利冬眠、安全越冬。

根据文献报道,林蛙在越冬时,溶解氧质量浓度(DO)是其存活重要因素。在其处于活跃状态时,消耗溶解氧速率远大于其处于冬眠状态时速率。作者从此方面入手,探究林蛙在越冬过程中死亡时环境中溶解氧质量浓度(DO )。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

靖宇县3 龄林蛙,电子温度计,溶解氧仪(HI-98186)。

1.2 试验方法

将林蛙放入2.3L 塑料盒中,每盒6 只,并注满2℃自来水。设计4 种不同越冬方案,对照组不放入林蛙,为空白试验组,每组试验重复5 次,放入美菱YC-300L 医用保温箱中,设定温度2℃,并逐一检测记录。

①非冬眠越冬组。将林蛙雌雄参半放入密封盒中,每隔2 h 进行光照、噪音打扰,观察林蛙活动状态并测定水中溶解氧浓度。

②半冬眠越冬组。将雌性林蛙与雄性林蛙分别装于不同密封盒中,雌蛙为A 组,雄蛙为B组,每组3 盒。每隔2 d 进行光照、噪音打扰,记录林蛙活动状态并测定水中溶解氧浓度。

③冬眠组。将雌性林蛙与雄性林蛙分别装于不同2.3 L 塑料盒中,雌蛙为C 组,雄蛙为D组,分为C1、C2、D1、D2组,C1、D1为密封式,C2、D2为开放式,在没有林蛙死亡情况下每隔5 d记录林蛙状态,并测定水中溶解氧浓度,当发现有死亡现象时及时进行测定记录。

④人工增氧冬眠组。将雌性林蛙与雄性林蛙分别装于不同2.3 L 塑料盒中,雌性为E1、E2组,雄性为F1、F2组;E1、F1为密封式,E2、F2为开放式,当出现林蛙死亡时,加入0.2 g CaO2进行增氧,测量记录方法同冬眠组。

1.3 计算方法

1.3.1 林蛙耗氧速率耗氧量公式为:

式中:C——每日消耗溶解氧(mg·d-1·pc-1);

ΔP实——对照组每段试验DO 差值;

ΔP对——试验组每段试验DO 差值;

V——注入水体积;

T——试验时间;

N——试验组林蛙数量。

平均耗氧量计算公式为:

式中:¯C——平均每日消耗溶解氧;

Cn——每段试验日消耗溶解氧;

Nn——每段试验存活林蛙数。

1.3.2 越冬林蛙死亡率

越冬林蛙死亡率计算公式为:

N死/N×100%

式中:N死——该组试验在对应DO 下死亡数量;

N——该组试验林蛙总体数量。

2 结果与分析

2.1 不同越冬环境下林蛙耗氧速率

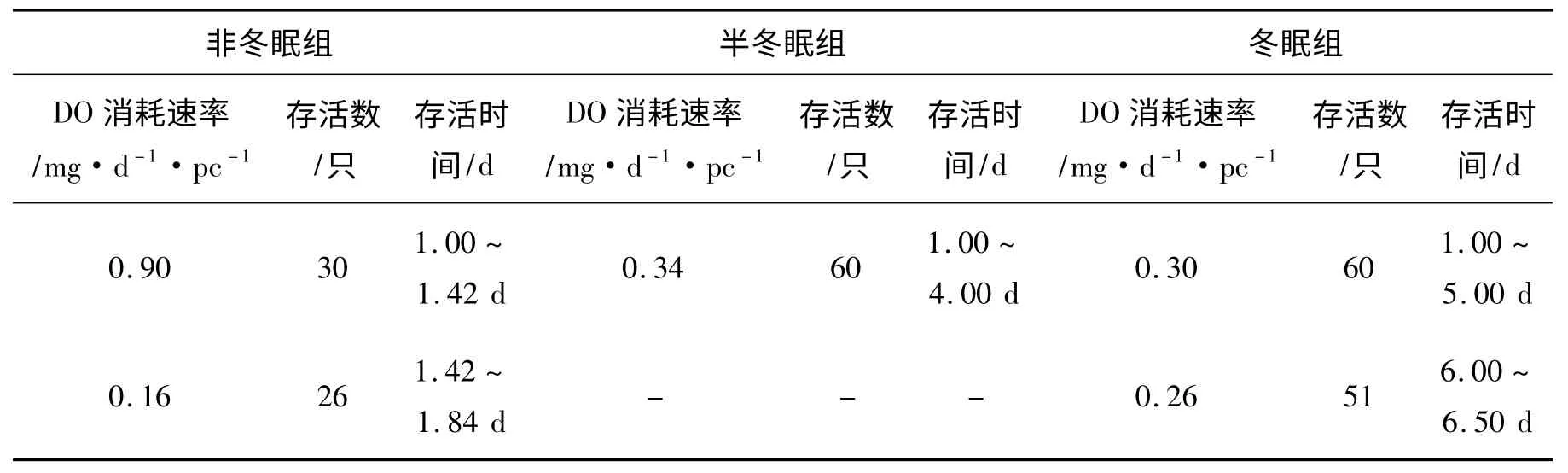

在不同越冬环境下,越冬林蛙耗氧速率不同。整理各试验组耗氧速率,结果见图1、表1。

表1 各组林蛙消耗DO 速率、存活数量与天数Tab.1 The DO consumption rate,survival amount and days of each groups of Rana chensinensis

图1 各试验组DO 变化Fig.1 The DO change of each experiment groups

从图1 可以看出,雌雄林蛙消耗DO 速率基本相同。在不换水情况下,林蛙所产生排泄物,随着时间延长会滋生更多微生物,这些微生物会消化一定溶解氧,为了得到准确DO 消耗数值,本试验只采用水质良好时段内林蛙对溶解氧消耗值,计算平均DO 消耗速率,消耗DO速率见表1。结合图1 及表1 可以看出在密封情况下,光照及噪音频繁干扰非冬眠组林蛙消耗DO 平均速率为0.53 mg·d-1·pc-1,半冬眠组为0.34 mg·d-1·pc-1,冬眠组为0.28 mg·d-1·pc-1。

由此可见,非冬眠组消耗DO 速率远高于其他两组,而半冬眠组消耗速率也略高于冬眠组。这说明林蛙在受到干扰时,将处于活跃状态,在活跃状态下林蛙消耗DO 速率要高于冬眠状态下的林蛙。当水中DO 下降到一定质量浓度,有林蛙出现死亡现象后,林蛙会自行降低活动频率,以确保自身最基本代谢需求,这也是当林蛙出现死亡后其消耗速率变慢的原因。而林蛙在进入冬眠状态时主要表现为眼睑闭合,不再活动,代谢速度下降,消耗DO 速度就会变慢。水质在一定时间内保持良好状态,从而保证在DO 相对低值情况下尽量延长存活时间。

2.2 DO 对越冬林蛙的影响

2.2.1 各试验组死亡临界DO

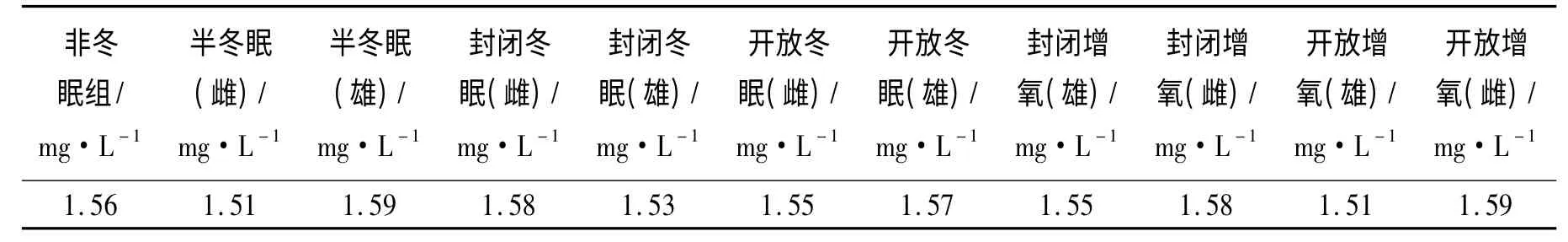

林蛙在越冬时,出现缺氧致死现象时DO称之为死亡临界DO。各试验组出现林蛙死亡现象时DO 见表2。

表2 各组林蛙刚出现死亡现象时的DOTab.2 The DO of each groups of Rana chensinensis when it appeared dead

从表2 中可以看出,无论林蛙在何种环境下越冬,当DO 低于1.6 mg·L-1时,各试验组林蛙开始出现死亡现象,因此林蛙死亡临界DO 为1.6 mg·L-1。

2.2.2 不同DO 条件下越冬林蛙持续时间与死亡率

不同DO 下越冬林蛙死亡率见表3。

表3 不同DO 条件下越冬林蛙持续时间与死亡率Tab.3 The lasting time and death rate of hibernation Rana chensinensis under different DO condition

从表3 中可以看出,当DO 为1.6 mg·L-1以上时,林蛙死亡率为0;当DO 处于1.3 ~1.6 mg·L-1时,各组林蛙均开始出现死亡,其中非冬眠组在此DO 范围内死亡率最高,其次为半冬眠组,再次为冬眠组,人工增氧组死亡率最 低;当 质 量 浓 度 继 续 下 降 至 1. 0 ~1.3 mg·L-1时,各组死亡率均有升高;而当DO 降低到1.0 mg·L-1以下时,试验林蛙全部死亡。当林蛙处于活跃状态时,由于其快速消耗DO,故其存活时间相对较短,死亡率相对较高。当林蛙处于冬眠状态时,即使DO 低于1.6 mg·L-1时,也会相对延长林蛙存活时间,但是如果长时间不进行补救措施,当溶解氧质量浓度继续降低,林蛙也会全部死亡。

2.3 人工增氧对越冬林蛙影响

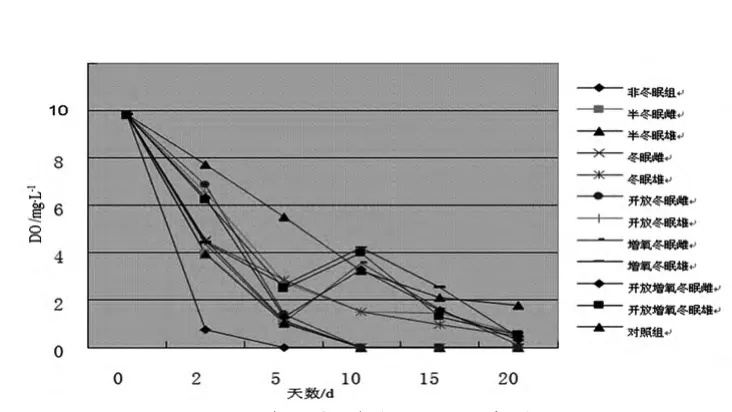

在DO 达到死亡临界质量浓度时,以CaO2作为增氧剂进行补氧,每盒放入0.2 g 后,林蛙短期内不再继续死亡。增氧效果如图2 所示。

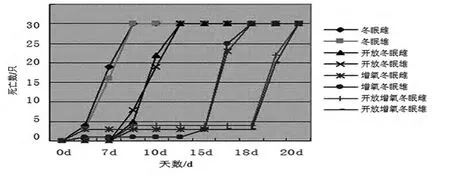

图2 不增氧处理与增氧处理各组林蛙死亡趋势Fig.2 The death tendency of each groups of Rana chensinensis with non artificial aeration and artificial aeration treatment

从图2 中可以看出,开放冬眠组林蛙存活时间较密封组延长4.0 d,说明在开放环境下水体表面能溶解部分空气中的氧,进而适当补充水中溶解氧浓度。用CaO2增氧后密封组DO在1.6 mg·L-1以上时存活时间延长至15 d,开放组DO 在1.6 mg·L-1以上时存活时间最多可延长至18d。在不进行增氧措施情况下,密封组第5 ~8 d 林蛙全部死亡,开放组林蛙9 ~12 d全部死亡。进行增氧措施之后,密封组在第16 ~17 d 全部死亡,非密封组在第18 ~20 d全部死亡。由此可以看出,人工增氧可以明显改善林蛙越冬环境,延长其安全越冬时间。最终全部死亡原因,一是没有继续采取增氧措施,二是在测定时对林蛙深度冬眠有影响,在受到打扰后林蛙会进入活跃状态,从而消耗大量DO,也违背林蛙越冬期间需要深度冬眠的生理需要。

3 结论与讨论

光照及噪音频繁干扰的非冬眠组林蛙消耗DO 平均速率为0.53 mg·d-1·pc-1,半冬眠组 为 0. 34 mg·d-1·pc-1,冬 眠 组 为0.28 mg·d-1·pc-1。非冬眠组消耗DO 速率远高于半冬眠组和冬眠组,而半冬眠组消耗速率也略高于冬眠组。林蛙在受到干扰处于活跃状态时消耗DO 速率要高于冬眠状态下林蛙。有林蛙出现死亡现象后会自行降低活动频率,以确保自身最基本代谢需求。林蛙死亡临界DO 为1.6 mg·L-1。人工增氧可改善林蛙越冬环境,进而确保其安全越冬。

林蛙越冬需要安静、避光环境。在林蛙下山越冬前,应根据条件选择适宜环境建设越冬场所,避免受到外界干扰,确保越冬林蛙尽快进入冬眠状态,有助于提高越冬存活率。

林蛙越冬水体中溶解氧是影响林蛙能否安全越冬关键因素。为安全起见,越冬水体中DO 值在实际生产中不得低于2.0 mg·L-1,特别在严冬季节要经常检测水中溶解氧情况,出现缺氧情况及时采取补救措施。因此,在选择越冬场所时应首先考虑水源条件,即在严冬季节也要有活水进出越冬池,活水补氧既经济又能保证水质。如果没有适合的野外越冬场所,也要通过修建蓄水池和越冬窖进行窖内越冬,供水需经充分曝气后供窖内林蛙越冬。

人工增氧补救措施推荐投放CaO2,其具有释放氧气速度缓慢、持续时间长、净化水质等特点。投放CaO2量要根据越冬池实际情况而定,一般按越冬池水面20 ~50 g·m-2投放,如水质和地质有机负荷过大时,用量取高值,反之取低值,以确保林蛙安全越冬。

[1]蒋超.中国林蛙全人工养殖越冬技术研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2006.

[2]车轶,崔勇华,陈松乐,等.中国林蛙越冬管理与繁殖技术[J].水产养殖,1999,(5):10.