京津冀经济圈产业转移及其环境效应研究

孟艳蕊

摘 要:为了加快京津冀地区的协同发展,推动区域经济一体化,河北地区承接首都产业转移的速度逐渐变快。经过多年发展,京津冀三地区各产业分布状态到底发生了什么变化?本文运用产业梯度转移理论,计算出1990年-2013年京津冀地区第二产业,第三产业的产业梯度系数,分析了京津冀地区产业转移状况。研究发现,京津冀地区内部各产业之间存在较大的产业梯度差。但是随着时间的改变,产业梯度差也随之改变;同时河北作为主要承接地,其环境受到了严重影响,为了实现区域内产业合理布局,河北天津应采取积极措施做好承接工作。

关键词:京津冀;产业梯度转移;环境污染

一、引言与文献综述

现今社会环境污染问题越发严重,雾霾,沙尘暴成为经常出现的天气现象,人们的环保意识随之提高,许多发达国家通过FDI等方式将本国污染产业转移到欠发达国家。上世纪八十年代以来,中国外贸外资的利用取得巨大成就,但是中国的环境污染问题却日益严重。京津冀地区环境恶化尤其明显,京津两市利用其与河北地区的差距,把本地区部分第二产业企业转移到河北地区,一方面完成自身的产业机构升级,另一方面解决本地区的污染问题。虽然在短期内污染产业的迁入地和迁出地都获得了一定的经济效益,但是从长远来看,迁入地的生态环境会受到重大损害。近年来,京津企业又面临着土地、劳动力、原材料等生产成本上涨的压力,而政府相继颁布的一系列环境保护政策,使京津地区企业的经营和发展变得更加困难。与此同时,随着京津地区生产性服务业的快速发展,加之当地政府对环境污染控制治理的加强,使得第二产业的比重进一步下降,向外部呈现明显的扩散趋势。因此,目前迫切需要研究产业转移与环境污染之间的关系,即从经济学的角度论证发达地区向欠发达地区输出污染密集型产业这一事实。这方面的研究将有力于推进区域经济的良性发展,同时为全国范围内的产业转移提供借鉴。

自20世纪50年代以来,区域经济学家克鲁默等人依托赫希曼和威廉姆斯的不平衡发展理论,同时引入弗农等人首创的工业生产生命周期, 建立了区域发展梯度推移理论。在八十年代中后期,我国许多学者根据中国国情提出了梯级产业转移的想法。何钟秀、夏禹龙、冯之浚等国内学者明确提出了一种经济发展战略理论—梯度理论。该理论认为区域之间存在着经济技术梯度, 推动经济发展的创新活动主要发生在高梯度区域,然后依据产品周期循环的顺序由高梯度区域向低梯度区域推移,梯度推移主要通过城市系统来进行。李具恒、李国平从自然要素、经济要素、社会因素、人力资源、生态环境质量、制度层面拓展广义梯度理论, 把梯度推移理论从单向度发展为多向度。张可云根据“区域生命周期理论”与“产品生命周期理论”两方面探讨了区域产业转移的客观必然性,并且推导出两个基本结论:一是经济与技术发展的区域梯度差异是客观存在的;二是产业与技术存在着有高梯度地区向低梯度扩散与转移的趋势。

二、研究方法

1.数据来源

本文数据来自《中国统计年鉴》、《北京统计年鉴》、《天津统计年鉴》以及《河北统计年鉴》,分别选取了1990年-2010年每五年的数据以及2011年、2012年和2013年的各地区第二产业和第三产业的相关数据,同时又将第二产业划分为工业和建筑业。由于天津与河北2014年年度数据没有公布,故而缺失该地区2013年的产业梯度系数。

2.产业梯度转移模型

本文借鉴产业梯度转移理论,建立产业梯度转移模型。戴宏伟认为是由产业集中度和劳动生产率决定产业梯度的高低。熊必琳等人则认为还要考虑资本要素。一方面受限于数据的可得性,另一方面考虑到资本和劳动力在一定范围内存在互相替代关系,本文采用区位商和集中系数的乘积作为产业梯度系数。

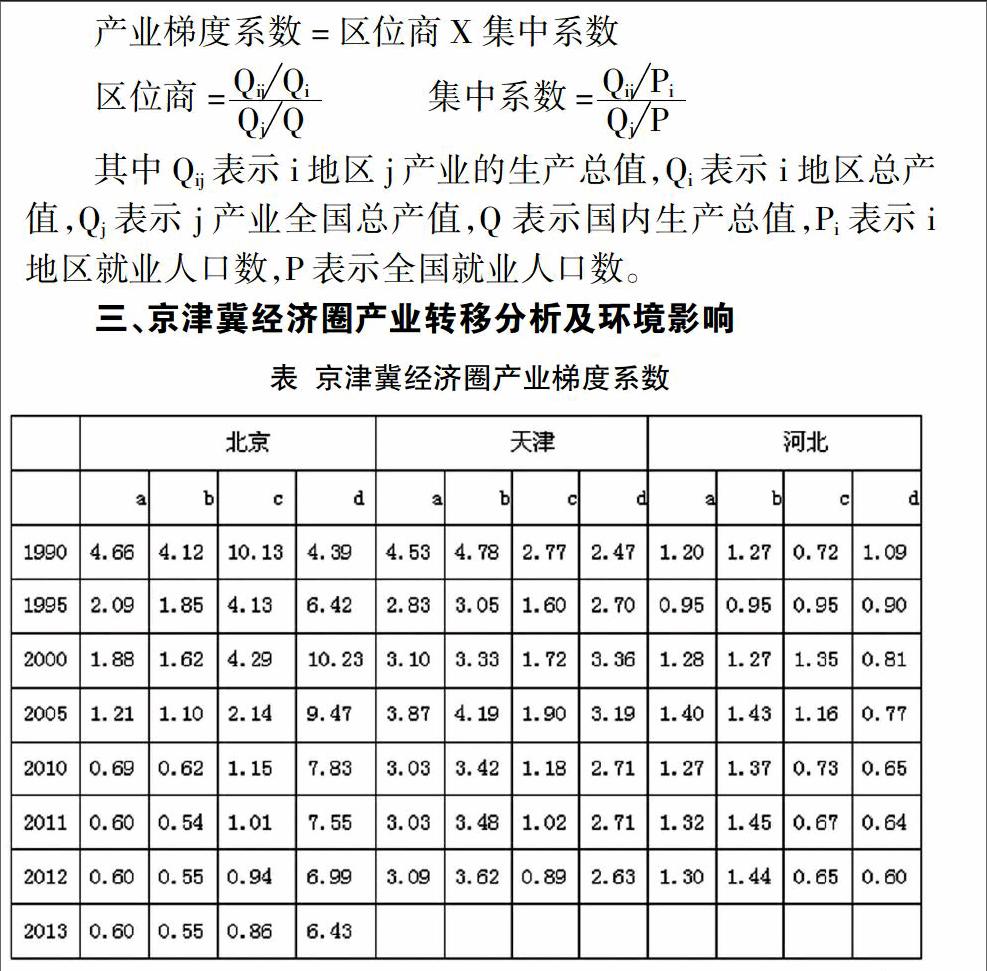

产业梯度系数=区位商X集中系数

区位商= 集中系数=

其中Qij表示i地区j产业的生产总值,Qi表示i地区总产值,Qj表示j产业全国总产值,Q表示国内生产总值,Pi表示i地区就业人口数,P表示全国就业人口数。

三、京津冀经济圈产业转移分析及环境影响

a:第二产业产业梯度系数,b:工业产业梯度系数,c:建筑业产业梯度系数,d:第三产业产业梯度系数

1.结果与分析

对得到的产业梯度系数表分析可知:(1)从1990年到2013年北京第二产业的竞争优势逐年下滑,且下滑幅度很大,其中工业部分竞争优势的下滑幅度明显大于建筑业。虽然对于采掘业,纺织业以及金属冶炼等需要依附自然资源的行业北京不具有任何竞争优势,但是对比2012年数据可知,北京的交通运输设备制造业在京津冀地区依然具有绝对的竞争优势,办公用机械制造业同样具有较强的竞争优势。(2)北京在第三产业具有绝对的竞争优势,如果仅从区位商的数值来看,北京的第三产业在京津冀地区具有相对优势,且其优势越来越明显,与其他地区之间的差距逐年增大。北京的交通运输、仓储和邮政业、金融业、计算机服务和软件业具有绝对竞争优势。房地产业、技术服务和地质勘查业也具有较强的竞争优势。(3)从1990年到2012年天津地区第二产业的竞争优势同样也在逐年下降,但是与北京相比下降幅度很小,基本保持在一个很平稳的水平。通过分析数据可知天津在石油加工、炼焦及核燃料加工、化学燃料及化学制品制造业、电力、热力的生产和供应业具有绝对的竞争优势。同时天津在交通运输设备制造业也具有较强的竞争优势。(4)天津第三产业具有较强的竞争优势,不过还是明显低于北京,同时近两年其竞争优势逐渐减弱。但是天津在住宿、餐饮业还是具有较强的竞争优势。(5)从1990年到2012年河北地区第二产业的竞争优势明显增强,主要体现在其工业部门的竞争优势,但是河北建筑业的竞争优势逐年减弱。通过近几年数据可以看出,河北在纺织业、烟草制造业、印刷业以及黑色金属冶炼业具有绝对竞争优势。(6)从整体来看,河北的第三产业完全不具有任何竞争优势。唯有在金融业与天津相比还有一些竞争优势。

2.京津冀地区第二产业区域内转移的原因分析

一是京津冀地区之间存在的“成长差”,或者说是地区产业主体之间的“利益差”。由于在工资、房租、原材料价格等方面存在着很大的差异,产业主动由北京这个高成本区域向天津、河北这个低成本区域流动以控制成本上升。同时地区间还存在依靠产品和要素流动建立的较为密切的经济联系。产业现有区位的推力和目标市场区位的拉力,使得北京第二产业向津冀地区转移;二是政策因素。相比于天津、河北,北京更重要的工作在于优化三次产业结构,发挥科技创新中心作用,北京集中了大量的高校和研究机构,但由于北京发展受资源环境制约,北京需要将自己的研发成果产业化,因为只有研发成果和市场相结合、与生产力相联系才能产生经济绩效。而天津是我国制造业最为发达的区域之一,工业基础雄厚。2012年,天津规模以上工业总产值突破2.3万亿,其八大优势产业占规模以上工业总产值的比重高达90%。天津的产业分工定位介于北京、河北之间,将以优化发展高端装备、电子信息等先进制造业为主。由于政治地位的特殊性,北京对环境管制尤为苛刻,一般性制造业方面,北京市要求 退出“聚人多、占地多、高能耗、高水耗、高污染”的“两多三高”产业,为了支撑京津冀地区产业结构协调发展,河北成为承接这些产业的首选之地。

3.产业转移对京津冀地区环境的影响

对比历年数据可以看出,北京废水排量逐年增加,其中2013年比2012年增加了4306.34万吨,但是从人均废水排量来看基本没变。北京二氧化硫及二氧化碳的排放总量逐渐减少,尤其近几年北京将聚人多、占地多、高能耗、高水耗、高污染的产业转移出去,导致二氧化硫及二氧化碳的排量减少幅度大增。天津废水排放总量同样是逐渐上升的,与2011年相比,2012年天津废水排放总量增加了15666万吨,同比增长超过了23.33%。天津废水排放总量急剧增加一方面是由于人口的增加,但是主要是天津工业发展造成的。天津大气质量同样出现恶化,空气中可吸入颗粒以及二氧化硫的含量明显增加,并且高于历年含量。河北省历来是中国能源消耗大省,煤炭一直是河北省主要消耗能源,占河北能源消耗总量的90%左右,其次是石油消耗,约占河北省能源消耗总量的8%,且一直居高不下。虽然自2009年开始,天然气和一次电力的使用总量持续攀升,但就能源消耗总量而言,天然气和一次电力所占的比重依然很低。相对清洁能源偏低的使用量明显无法缓解河北持续恶化的环境污染,二氧化硫以及二氧化碳的排放量逐年增加,且其排放量显著高于北京和天津。

四、结论

目前我国处在工业化、城镇化的快速发展时期,北京的经济发展水平比较高,属于产业转出地区。在北京调整产业结构,进行产业升级的过程中,势必需要将那些劳动密集型及原料密集型产业转移出去,集中精力发展技术密集型产业。而在调整过程中,北京需要制定比原来还要严格的产业减排标准,推进整个区域优化发展。针对天津、河北这类产业转入区域,特别是河北地区由于近几年工业化的推进,那些高增长、高耗能、高排放的产业虽然为河北带来了极大的工业产值,但是同样带来了严峻的环境问题。河北地区需要努力提高能源利用率,建立合理减排制度,大力发展新能源,同时河北省要加大重污染企业排放监管,加强钢铁、水泥、电力及玻璃这些污染企业的排污治理,实现经济转型与环境和谐发展。

通过资料分析,值得注意的是京津冀第三产业发展太不平衡,北京、天津两市产值高,发展快。而河北省整体发展缓慢。京津冀经济圈还是需要加强地区间的协作,促进第二产业和第三产业协调发展。数据显示,北京市、天津市生产性服务业的发展还没有产生空间溢出效应,甚至有些地方的发展反而受到来自核心区的倒流影响。那么刺激核心区生产性服务业的发展将会对外围区域的发展产生不正当的影响。如果这种倒流影响很强,那么对于保持京津冀经济圈发展的平衡性将是很大的阻碍。

参考文献:

[1]王文成,杨树旺.中国产业转移问题研究:基于产业集聚效应[J].中国经济评论,2004.

[2]顾朝林.产业结构重构与转移——长江三角地区及主要城市比较研究[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[3]魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛(社会经济版),2003(4):11-15.

[4]李小建.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[5]李具恒,李国平.区域经济发展理论的整合与创新[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学),2004(4):94-98.

[6]张可云.区域大战与区域经济关系[M].北京:民主与建设出版社,2001.

[7]陈建军.区域产业转移与东扩西进战略[M].北京:中华书局,2002.

[8]王先庆.产业扩张[M].广州:广东经济出版社,1998.

[9]李新春.企业联盟与网络[M].广州:广东人民出版社,2000.

[10]谭介辉.从被动接受到主动获取[J].世界经济研究,1998(6):65-68.

[11]汪斌.国际区域产业结构分析导论——一个一般理论及其对中国的应用分析[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2001.

[12]徐向红.山东省承接美国中小企业产业转移的考察研究[J].东岳论丛,2004(3):164-167.

[13]李国平.外商对华直接投资的产业与空间转移特征及其机制研究[J].地理科学,2000(4):102-108.

[14]邹篮,王永庆.产业转移:东西部合作方式和政策研究[J].特区理论与实践,2000(3):27-31.

[15]陈刚,张解放.区际产业转移的效应分析及相应政策建议[J].华东经济管理,2001(2):24-26.

[16]郦瞻,谭福河,沈肖媛.现阶段浙江省产业转移问题研究[J].商业研究,2004(12):109-111.