“框景”的表现与意义——以徽州古民居为例

王莉莉,齐宛苑

(安徽工程大学艺术学院,安徽芜湖 241000)

0 引言

所谓“框景”就是通过花窗、门洞、天井、隔扇、围合的枋以及雀替构成完整围合的框格,运用“借景”的手法,对另一个空间的自然环境进行裁剪划分,形成一幅融自然与建筑之美于一体的立体画卷。计成在《园冶》中对“框景”做了这样的描述:“刹宇隐环窗,仿佛片图小李;岩峦堆劈石,参差半壁大痴。”[1]李渔在《闲情偶寄》中写道“非虚其中,欲以屋后之山代之也。坐而观之,则窗非窗也,画也;山非屋后之山,即画上之山也。”[2]即为“无心画”、“尺幅窗”,为框景艺术的发展起到推动作用。因此,框景艺术利用景物与框架的巧妙配合,扩展观者的意境空间,符合中国的古典美学及文人哲学思想,成为中国传统建筑及园林设计中常用的一种造景手法,历史悠久,应用广泛。作为皖南地区私家园林建筑的代表,徽州古民居的内部空间营造亦受框景艺术的影响,本文以徽州古民居为例对框景的形式进行初步梳理,进而尝试一窥框景艺术在中国传统建筑空间营造中的一般形式及意义。

1 徽州古民居中的“框景”营造形式

徽州古民居中的框景,是以建筑的窗、门、天井、柱梁结构等作框,框选相对空间的自然或人文景观,景致如镶嵌在框中的画作,细腻精美、淡雅朴素。

1.1 窗框景

徽州古民居的窗主要分为墙体窗和窗扇板两种。墙体窗多设在黏土砖体砌筑的墙体上,因砖砌体的受力性能以及建筑防御外敌的需求,窗户开设的位置较高,尺度较小,边框材质多为石材,形式有漏窗、牖窗等。徽州民居墙体窗框造型丰富,有圆形、菱形,扇形,如意纹、仙桃形、石榴形、梅花形、菩提般、葫芦样、铜钟类等,将窗外无限的自然风景收入到形态各异的窗格当中,通过不同造型的裁剪与强调,构成意境绵延的精美画卷。以宏村德义堂水榭庭院为例,该院由正房前的四合水院和西园组成,四合院水院(图1)空间设计紧凑有序,3m见方的水塘红鲤游戏,大门右侧的轻巧水榭枕于水上,供主人观景赏花、呤诗作对。最为精彩的是方池右侧白墙上开启的一扇圆形洞窗,打通了水榭与西园之间的通道,使得狭小闭合的场景有了一个空间的延伸,西园景致通过洞窗的修剪如画般呈现,观者凭靠水榭即可窥探其绰绰美景。

图1 德义堂水院

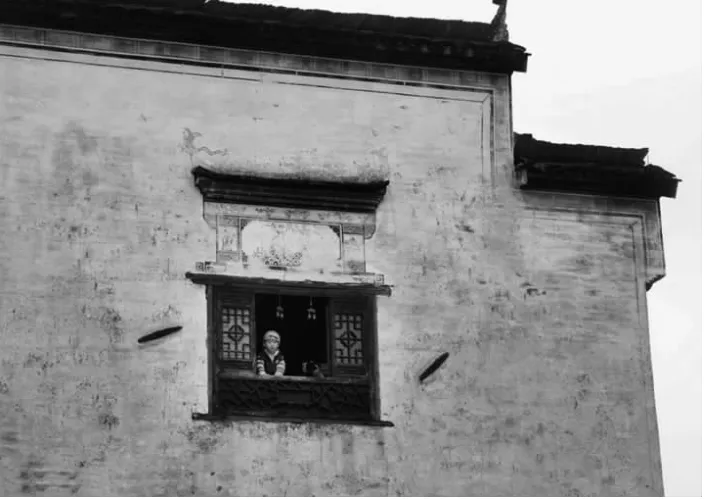

窗扇板多设立在面向内天井的厢房及二楼楼房的墙面,材质多为木材,呈横向联排式排列,开窗面积较大,具有较好的采光效果。联排窗多连接民居的厢房与户外,厢房内光线幽暗,而户外阳光耀眼明亮,一明一暗的空间对比所形成的视觉图案成强烈的图底分离效果,厢房暗景无论是作为外框底还是作为背景底,窗框中的景致都显得尤为突出。图2所示为从厢房室内向外远眺的场景,室内的暗空间自然形成外框底,花格排窗向两侧推开,边框形成半遮半掩之势,再配合窗洞裁剪而成的村落全景,虚实有致。而图3显示的是由户外向室内观望的情景,二楼暗厢房此时成为了图像背景,游客倚靠窗栏杆欣赏户外风光,却不知此时自己亦与窗框融为一景,精美的窗格搭配灵动的人影,更显古宅生活的幽静与神秘。

图2 窗框景(1)

图3 窗框景(2)

图4 门框景

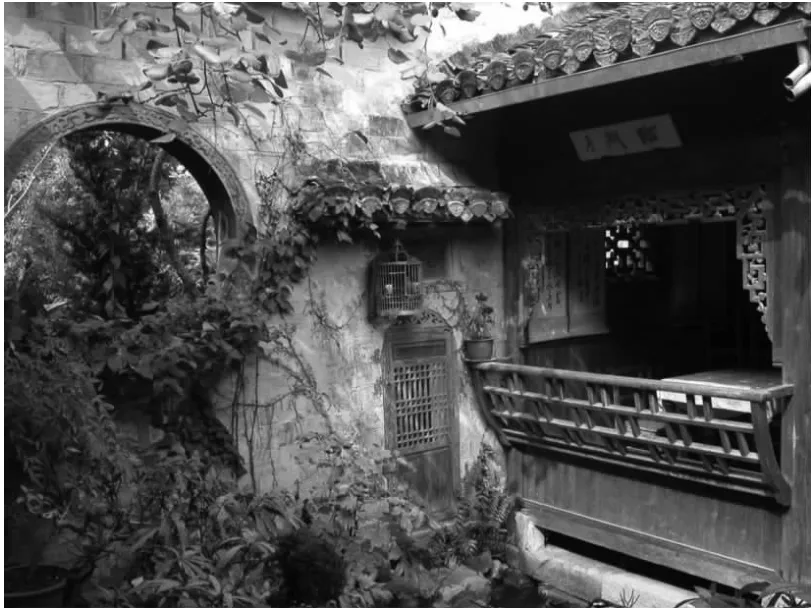

1.2 门框景

徽州古民居的门框景又称砖门景,主要体现在建筑的内庭院的墙垣上,门洞形式,整石门框,常见造型有号称月洞门的圆形门洞,以模拟圆月造型,造门设景,步入其中,如镜对影,犹如画面般神仙意境。除此之外,门框造型还有花瓶形、树叶形、海棠形等百般形态,配以特有的徽石雕刻技艺,多样的边框即可裁剪成更为精细雅致的画面。如图4所示为黟县关麓村一家民居庭院门,该门开洞面积不大,石材边框雕刻成精美的树叶状,不对称的构图增添了造型的灵动,体现出徽石雕的小而精致、玲珑剔透、淡雅清新的特征。如此精妙的边框修饰了内部的景致,使得原本较为平常的居家陈设瞬间提升了视觉冲击,并使建筑景观似隔还连,丰富的层次性消减了原本狭小沉闷的空间。

1.3 柱梁框景

徽州古民居是由北方避难士族综合南北方建筑的优势所建造出的一种适合山区丘陵地带湿热气候的干栏式建筑,在房屋的构造上将北方四合院抬梁式构架与山越干栏巢居的穿斗构架相结合,并由成排的柱体加以支撑而形成木框架空间,直接将建筑的内部空间进行多重框架分割及框选处理,在遮与敞中体现建筑的虚实美。图5为绩溪龙川胡宗宪尚书府会官厅,徽州的梁柱结构有肥梁瘦柱之称,围绕天井四角排列的立柱结实而又细长,每平行两根柱子与屋檐、地面之间形成框型区域,前后框区沿纵向排列,在透视的影响下框框相扣,框中的厅堂景深效果无形中被加大,加之建筑内外的明暗对比和虚实对比,更显厅堂的幽秘与威严。

图5 龙川胡宗宪尚书府会官厅

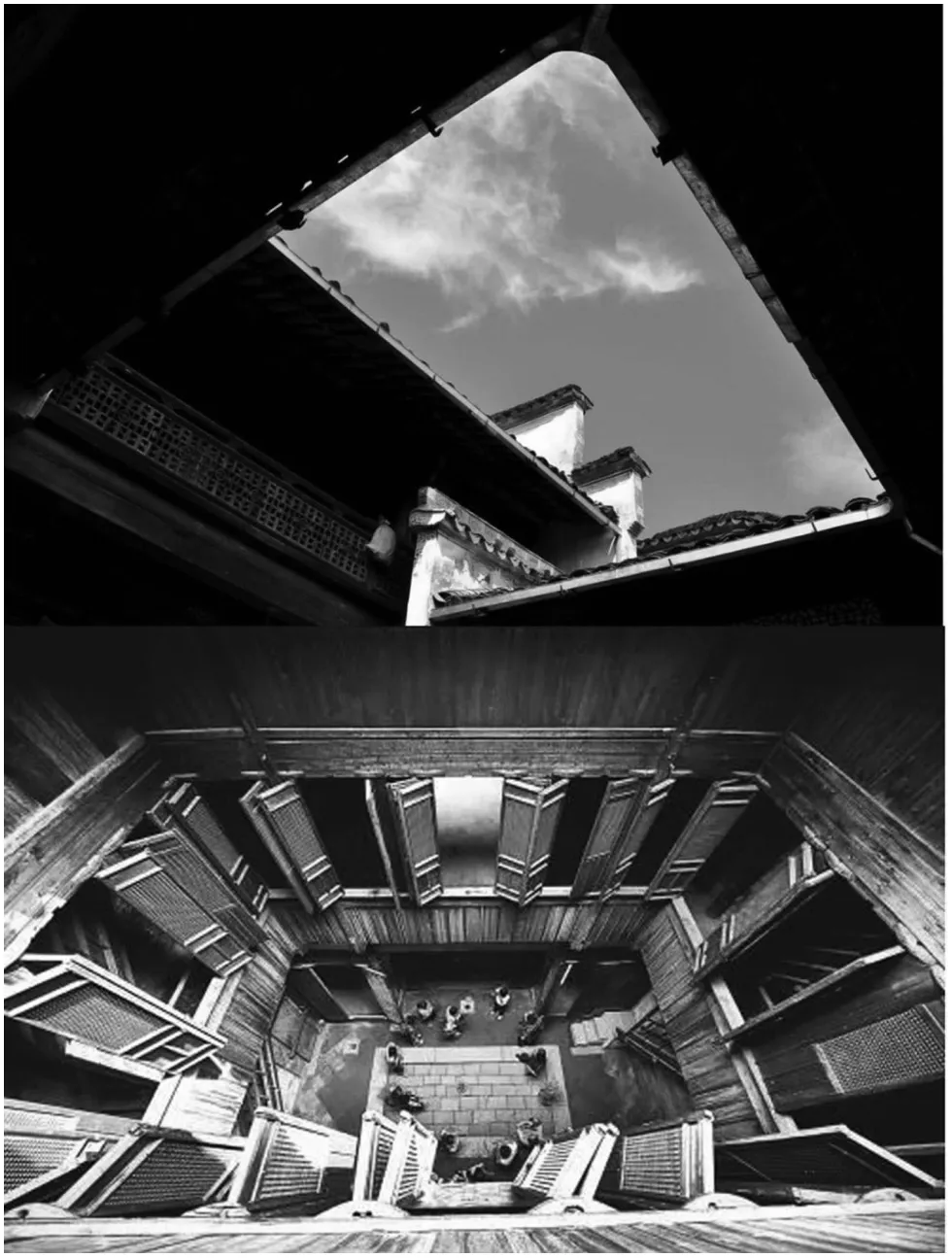

1.4 天井框景

天井是徽州古民居屋顶四周坡屋面围合成的一个敞顶式、漏斗状方形空间,多位于正堂前,面积不大,且竖向尺度明显大于平面尺度,是根据气候和用地的限制收缩聚拢形成的特定形态,虽为室内空间的一个组成部分,却通过井口连接自然。如图6所示,仰望天井,四面宽檐围合下的天井口如暗室中的一方光明,屋檐重重下的黑框更突显出天空的湛蓝与清澈,景致淡雅、心情舒畅。倘若俯视天井院,图像则更显丰富多彩:在屋檐的框选下面朝天井的门扇板随意开启,呈构成般围合排列,并因透视的影响将观者的视线引向天井中心。天井院内的人们或休憩、或家务、或会客、或祭祖,朴实的生活场景尽显人生百态,构成一幅幅温馨的人文景观图像。

2 “框景”空间的意义

图6 天井框景

2.1 虚实相生的美学效果

“阴阳互转、虚实相生”反映的是中国古人特有的宇宙观,是天地构成的运行模式和宇宙的终极抽象。民居中,墙、柱为实,窗洞、门洞为虚,形成“实中有虚”之势,而虚中透出的景又为实体,即呈现“虚中有实”之效。开窗透景成画,画景相互转换,虚亦实、实亦虚,相应成趣,意境相随,虚实变换、多层次重合的空间结构暗含着一种韵律与节奏的变化。徽州古民居中存在的多种框景形式,让步入其中的观者感受到的是虚实之间的三生万物之相,步步生景、柳暗花明,一遮一显之间尽显青山绿水,一暗一明之间更生意境绵延。

2.2 去弊存利的完形图像

框景即成视觉图像,框和景两个元素相辅相成。正所谓“三分画,七分裱”,裱框可以使画面重新组织、修饰,屏蔽无关信息,以达到去弊存利的完形效果。框景中的“框”同画框的装裱功能大致相同,将眼前的景象经行破除,形成不完整的信息片段,再通过框的遮掩与修饰构筑一个有更多探索和想象余地的、近似完美的图像空间。框的设定是对观者视觉上的一种邀请,让观者融入到新的画境中,感受实际空间与想象空间的交混,以小见大,在有限空间中取得无限意境的体验。

2.3 自由流动的空间意境

柯布西耶曾言:对于建设基地本身提供了吸引人和开阔的秀丽自然景色,主要房间通过墙体隔绝外面的景色,而只有一扇门在外廊向外打开,这时突然出现的美景会给人以巨大的震撼力[3]。体现了作者通过自然的框景手段来强化视觉感受,营造的是一种流动的空间体验。框景设计的特色在于,透过框架去欣赏另一个空间,使得观景被分隔一层去观赏,框为前景,框内主景为中景,远方物体为背景,视觉空间的层次性因此被无限加大,并随着人的视点移动,移步一景,从相对静止的视觉角度欣赏的是二维效果的画面美,从运动的视觉角度感受到的则是空间因渗透作用下产生的流动美。

2.4 通风降温等生态意义

框景的一实一虚之势,除了为民居营造多重美学价值外,在建筑的生态技术方面也起到了积极的作用。古徽州一带夏季阳光强烈,挑檐屋面阴影下的天井庭院温度相对较低,地面水分因阳光照射产生的蒸发促使院内空气湿度增加,由此推动院内热空气向外流动,形成热压通风的“烟囱效应”。 密集式民居群由多进庭院进行纵向串联和横向并联,若将围绕内庭院设置的门窗打开,庭院空间与建筑内空间贯通一气,两庭院间因空气密度差异形成热压差,促使空气在庭院间流通,形成“山雨欲来风满楼”之势,从而带走室内热空气。

3 结语

日本建筑师祯文彦认为,建筑设计不应该只是其外观好看,而要更深层次满足室内生活人群对外部景观的追求[3]。如今的人们对自然、文化保护意识日益加重,框景艺术被再一次地发掘和运用,发挥着它特有的古朴与雅致。徽州古民居中的框景艺术既体现出中国传统园林及建筑空间设计的共性特征,也因其边框造型多以徽州雕刻艺术的修饰,为框选之景增添了浓厚的地域色彩。框景设计不仅联系着建筑空间和自然空间,更是连接着历史的脉络。在全球城市趋同化的时代背景下,将本土传统文化精髓与现有的技术知识相结合,才是发展我国新中式建筑设计文化的思路。

[1]单菁菁,魏春雨.解读“框景”在当代建筑设计中的表达[J].华中建筑,2011(05):46.

[2](清)李渔.闲情偶寄[M].单锦珩,校点.杭州:浙江古籍出版社,1985:30.

[3]李卫红.框景艺术在现代园林中的应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2013:3.

[4]吕涛,杨涛.看与被看——开窗的艺术[J].设计艺术:山东工艺美术学院学报,2008(03):45-46.

——以安徽蚌埠“湖上升明月”项目为例