拉萨老城,传统与现代之间

丘濂

如何在传统风俗与现代生活中寻求平衡,是拉萨城市建设一道永恒的题目。对于老城这片历史悠久的区域,虽然传统和现代的对立有时发生,但交融得好,有时也可以是一道风景或者一种创造。老城的魅力就在于此。

老城,拉萨的原点

服装设计师扎西是来自四川甘孜的藏族。他记得小的时候,那边家里都习惯挂上两幅照片,一张是布达拉宫,一张是大昭寺里释迦牟尼12岁的等身像。扎西还有个有点“讨厌”的叔叔,每次见到他,都把他一次又一次地举向空中。“看到拉萨了么?看到拉萨了么?”叔叔这样反复逗他,把他都有点弄痛了。不过,那也形成了扎西对拉萨最初的印象:“一个神圣的、每个藏族人在有生之年都要去朝拜的地方。”

索朗曾经就住在布达拉宫脚下。那是一片叫作“雪城”的区域,藏语中的“雪”是指高建筑下的矮房子,如今进入布达拉宫的城墙内,那些改成博物馆的房子,便是“雪城”的一部分。历代达赖喇嘛在布达拉宫居住和办公,“雪城”里有着为庞大官僚系统提供生活服务的工作人员和家属。在过去,每到藏历新年来到时,索朗的祖父就要为宫殿来做颜色艳丽的酥油花。索朗和家人后来迁出了“雪城”,住在布达拉宫后面一片叫作“雪新村”的住宅小区。“90年代,布达拉宫旁边有很多小巴车,售票员斜靠在门口,都嚷嚷着‘去拉萨,去拉萨!你们外地人听了一定会疑惑,都到布达拉宫跟前了,难道还不是拉萨么?”

拉萨八廓街随处可见手持转经筒的藏民

没错,在老拉萨人心中,布达拉宫不算是拉萨。传统意义上的拉萨只是围绕大昭寺和小昭寺形成的1.33平方公里的区域。633年,松赞干布将吐蕃政权的都城由山南雅隆迁至拉萨河谷,那成为拉萨历史的开端。布达拉宫是松赞干布首先修建的工程。635年,为了迎接尼泊尔赤尊公主进藏,松赞干布在玛布日(红山)修建红宫。布达拉宫在吐蕃王朝后期受到严重的毁坏,只有松赞干布用来修行的法王洞(曲杰竹谱)和供奉着由树木天然形成观音像的观音殿(帕玛拉康)才是7世纪时候的建筑。今日布达拉宫的样貌来自五世达赖喇嘛的重建。他曾进京觐见顺治皇帝,被清王朝正式册封。从此布达拉宫的性质才有所转变——不仅只是政治中心,也是西藏最大的活佛所在地。

如今西藏的交通状况发生了翻天覆地的变化,拥有私家车成为家庭经济条件好的评判标准之一

另外的工程则是小昭寺和大昭寺的修建。世上有三尊释迦牟尼亲自参与塑建、开光和加持的佛像,即8岁、12岁和25岁的等身像。当年赤尊公主带来的是8岁等身像,之后文成公主带来的是12岁等身像。传说赤尊公主为佛像建造寺庙的时候,寺庙屡建屡塌,文成公主到来后按照汉地流行的五行学说观察地形,发现整个藏地的地形像一个仰面朝天的罗刹女,有一湖泊正好是女魔心血聚集之地,应该填土以堵塞其血脉,并建寺庙以镇之,这便有了供奉8岁等身像的大昭寺。而湖泊之畔的沙砾滩是龙宫的所在地,也需要建造寺庙来镇龙魔,就又有了供奉12岁等身像的小昭寺。戏剧性的是,有一个说法解释,到了芒松芒赞时期,唐朝听说了松赞干布去世的消息后,想取回文成公主带去的12岁佛祖等身像。僧侣们将佛像移至大昭寺的一间暗室。直到710年,金成公主嫁到吐蕃,谈起她姑母带来的佛像,大家才将佛像迎出,从此两尊佛像的位置调换。我们今天看到小昭寺里反而供奉的是尼泊尔公主带来的8岁释迦牟尼等身像,但寺庙位置却是朝向东方长安文成公主的故乡。

“你可以把布达拉宫、大昭寺和小昭寺想象成三个不断生长变化的细胞。”西藏自治区建筑勘察设计院院长王世东这样向我形容。“慢慢地,大昭寺和小昭寺因为距离相隔不远,而逐渐融合在了一起,成为了一个中心,大昭寺的地位更加突出;而与此相对的,布达拉宫成为另外一个中心。很长时间以来,拉萨城就是这样‘双核的格局。”西藏摄影家协会主席旺久多吉为我展示了他的父亲、同样也是摄影师的德木活佛在1942年拍摄的一张图片:在高耸的布达拉宫和围绕大昭寺形成的房屋群落之间,是大片的荒地和沼泽。在解放之前,这两个“中心”加起来一共才3平方公里的面积,人口也不过3万人左右。

拉萨实验小学的学生在操场上做眼保健操

为什么人们习惯将大、小昭寺的片区才称作拉萨呢?王世东说,这是因为布达拉宫是一个政教合一的行政中心,和普通人的宗教与世俗生活关系不大,而环绕大、小昭寺却逐渐出现了平民和贵族的宅邸、店铺和市场、手工业者的作坊、旅店和餐馆等等,曾经清政府设置的督办西藏事务的驻藏大臣衙门也是在这个区域。藏传佛教徒有围绕圣物来进行转经的习惯,因此大昭寺外面一圈转经道“八廓”也就最为繁华,布满了满足寺院宗教仪式和朝圣者生活需要的各种商店。以前有一句谚语在藏族的牧区很流行,它大意是,当你在大庭广众中看到一件似曾相识的东西,千万不要急着说那是自己的,因为这种相似的东西在八廓街上到处都是。

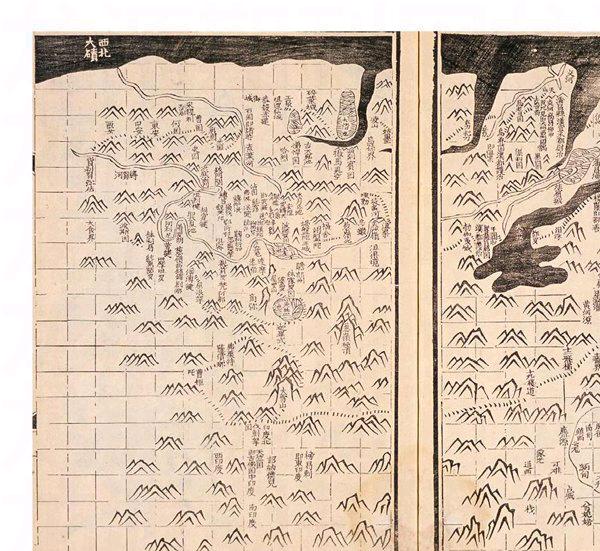

这片传统意义上的拉萨城和内地的历史古城在格局上有很大区别。中国社会科学院研究员李青是联合国“拉萨老城保护与发展”项目聘请的专家。她说,拉萨是一座信仰之城,老城自然生长出来的空间格局充分体现了宗教的概念,是一种“坛城”的意象。“坛城”是佛教宇宙观的模型和象征。佛教典籍讲,世界的中心在须弥山,围绕须弥山的是四大洲和八小洲,最外围也有日月星辰环绕。“坛城”也是佛教修行者的道场,修行者为了防止魔鬼进入,会在地上画一个圆圈,或者建一个土坛,在上面画上诸神的画像,邀请他们聚集加持。在经典的“坛城”题材的绘画里,通常是外圆内方的结构,由水、火、莲花等图案层层烘托,中间是主尊。拉萨老城的面貌就和这种佛教的宇宙观相互映照。“坛城都呈现一种向心性的分布。拉萨老城的中心是大昭寺、大昭寺的中心又是12岁等身佛。大昭寺内有转经道,称作‘囊廓,大昭寺外的转经道是‘八廓,再往外,还有包含了大、小昭寺和布达拉宫的外圈转经道‘林廓。它们形成了三个同心圆,环抱着若干曲曲折折、宽窄不一的道路,构成了密集通达的街巷网络。”

拉萨老城是拉萨发展的原点。1951年西藏和平解放后,第一轮的市政建设是要填补拉萨老城和布达拉宫之前的大片空白,沟通“双核”。“我们勘察设计院的历史是60年,比自治区成立的历史还长10年,那10年我们就在这个中间地带来做设计工作。劳动人民文化宫、新华书店、百货大楼等25个现代建筑就出在这个区域。”王世东说。之后的城市发展思路则可概括为“东延、西扩、南跨”,拉萨位于一个狭长的河谷地带,随着城市扩张,向东西两面延伸是十分自然的事情。“南跨”则是指跨越拉萨河来建设,现在河的南面是经济开发区“柳梧新区”,有西藏第一座立交桥“柳梧大桥”将它和北面的主城区相连。各区域的功能逐渐清晰:柳梧新区成为一个“商住两用”的新区;东面是新的行政中心,党委、政府、人大都陆续迁往东面;西面则分布了民族轻工业。“保护老城,开发新城”也已经成为共识,老城之内就是发展文化和旅游业。

对于城市规划者和设计者来说,老城是一张可以显示拉萨身份的名片。他们需要考虑如何让老城的文脉得以延续,新城和老城如何在气质上相呼应。“否则新城越来越大,老城湮没在水泥丛林中,整个拉萨便失去特性。”王世东说。一个让他反思的设计是“林廓”转经道上的交通体系。“林廓”是最外圈的转经道,也是老城和新城的接合处。等到冬天的农闲时节或者是萨噶达瓦节来临的时候,“林廓”上就会出现大量磕长头的朝圣者和转经的人群。“他们都是走在转经道的内侧。这就意味着马路两侧的车行道和人行道不能做成完全对称的。遗憾的是当初设计时并没有这样去考虑。”如何在传统风俗与现代生活中寻求平衡,是拉萨城市建设一道永恒的题目。

老城演进史

传统与现代之间的矛盾,老城曾经体会得更加深刻。

在外来者的笔下,拉萨老城在荒凉的谷地中闪烁着诱人的光芒。1936年,跟随英国使团来到拉萨的英国人斯潘塞·查普曼惊异于这里商业发达的程度。“藏族人天生就是生意人,拉萨大街似乎总是熙熙攘攘。”他在《圣城拉萨》一书中写道,“羊毛是最重要的出口商品。牦牛尾、兽皮、盐和硼砂运往印度,而麝香、鹿茸和各种中药材则运往内地。金条和银币从印度被带回来,常常会看到成队的驮畜满载着沉甸甸的箱子。”他想介绍一位朋友买几块石貂的皮。在城中一处叫作邦达仓的富商的院子里,他看到了大量的皮毛存货,包括雪豹皮、山猫皮、狐狸皮、水獭皮、土拨鼠皮以及其他根本叫不出名的皮毛,羊毛则是“成吨堆放,高达屋顶”。

20年后,从北京去到《西藏日报》工作的摄影记者陈宗烈也有相似的发现:“那里有印度商人、尼泊尔商人、日本商人,还有高鼻子蓝眼睛的欧洲商人。吃的东西就见到奶粉、饼干和印度来的高级点心;化妆品有巴黎的香水、美国的口红。还能买到最高级的莱卡相机。”陈宗烈告诉我,街上的店铺通常都不挂招牌,但是老板们经常会用留声机来放音乐。“我们根据音乐风格不同,来判断它是哪一国家商人的店铺。”

然而物质极端丰富的另外一面,则是肮脏与贫穷。让查普曼同样感到震惊的是拉萨城里乞丐和野狗的数量:“门道旁边常有成群结队的乞丐倚墙而坐,他们吐着舌头,竖起大拇指,哭诉着乞讨……”陈宗烈说,按照旧藏地方政府的统计,解放前后拉萨城里3万多人中,就有4000多名乞丐。

一方面具有国际化都市的面貌,另一方面又很落后,刚解放时的拉萨城就呈现出这样奇特的面貌。“拉萨的国际化程度是由它特殊的地理位置决定的,西藏离南亚和西亚都比距离中国内地要近,所以它文化上的交流与融合超乎我们的想象。但是当地的生产力水平不高,农业在当时都是要靠手工劳作。农副产品的产量都无法满足当地的需要,工业又没有,所以它的农副产品和工业制品都要从内地和周边国家输入,作为文化中心和交通枢纽的拉萨长期以来便商贸发达。”李青这样解释,“市场上能见到十分难得的奢侈品,它们和普通人无关。那时西藏是个等级鲜明的社会,财富分配很不均衡。”

让老城里的基础设施达到现代化的标准是个缓慢而持续的过程。早年间老城的街巷全部为土路,缺乏排水设施,又没有电力供应。西藏大学艺术系教师噶德出生于上世纪70年代的老城,5岁之前全家就与别人一起合住在曾用作尼泊尔驻藏领事馆的廓尔喀大院中。他曾经用一幅暗红色的、有些阴翳的油画表达他对童年老城的记忆。“经常停电,晚上23点后才会来电。直到1997年羊湖电站建起来才完全改变。”藏族作家张羽芊对老城的记忆首先是味道,“因为都是旱厕,粪便用草木灰覆盖,由专门的人挑去近郊的农田。”

从和平解放后到改革开放前,老城的基础设施只进行了局部的改建,1979年开始相继有了三次较大规模的对市政设施的改造,2005年后这种维修变化连年都有。老城房屋的改造和保护则着曲折的经历。解放之前,老城内原有的民居包括贵族的宅邸、地方政府的公房、商人或富裕居民的私房、普通民居几类。随着旧制度结束和新社会建立,大量普通人得以分配、入住这些房屋。“以现在的眼光来看,旧房改造好后可以和现代的生活方式相适应,但在当时两者却是不相容的。那时候政府考虑就是怎样迅速改善居民的居住环境,也能让老城容纳下更多的居民。”一位参与过老城改造的工作人员诚恳地对我讲。于是就出现了将传统院落改建成联排公共住宅的情况,还有的做法是将几个院落合并成一个院落或者拆二层建四层、增加附属建筑物,这种情形一直持续到2000年左右。

居民达瓦次仁就是在这个时期携全家搬离老城的。因为他住的地方被改成联排住宅后,左邻右里都是陌生人,不再习惯,便搬走了。离开老城后,达瓦次仁依旧关心着老城的命运,“那是个想起来便会觉得温暖的地方”。

达瓦次仁是西藏大学工学院的教授,也是联合国“拉萨老城保护与发展”项目的参与者,他为大量老建筑测绘并收集文字资料。他告诉我,其实老城里看到的一些具有藏式风格的建筑都是把老房子推倒后重新盖的,“那些原汁原味的藏式民居凝结了先人的智慧,没有了非常可惜”。如果有些西藏民居的常识,很容易就能辨认出复建的建筑。老房子墙厚、窗小、门低矮。墙厚和窗小都是为了室内能够冬暖夏凉,门矮则是为了进门低头对佛祖表示尊重。重新盖的都少了这些特色,并且外墙的石头全部都是规矩的正方形,而不像过去就地取材那样什么形状都有。另外一个显著的不同就是高度,以前贵族家的主楼才是四层建筑,平民就算是富商,也只是两层到三层。而老城里不少建筑的高度都有所变化。

所幸的是在2001年进入“十一五”后,对老城的改造政策得到了调整。56个具历史价值的院落进行了挂牌保护。“政府一开始的思路是能将院落中的居民迁出,修缮过后能够交给有责任心的开发商进行商业利用。毕竟作为民居使用,而且有那么多户居民,并不利于保护工作实施。”那位工作人员回忆。

邦达仓大院、尧西平康大院和颇章莎巴大院就是这样来实践的。邦达仓有53户居民,尧西平康有58户,颇章莎巴有13户。“最早居民也不愿意搬,都觉得老城生活方便。但是等到第二年外面的小区建好后,我带着居民去看房,他们看到条件的确很优惠,很快就搬过去了。”他说。大部分老城居民的房子都是公房,每月来交租金。到了新小区,老百姓可以继续租房,租金基本没变化,面积能达到原来两倍,或者以低于市场价很多的价格来购买。

但是这种实践并没有推行开来。一是政府资金有限,二是他们也担心如此一来会使老城成为一个仅仅是游客光顾的空城。56个院落绝大多数还是居民在居住和使用。拉让宁巴大院便是这样一个例子。活佛住过的寝宫称作“拉让”,宁巴的意思是“旧”。藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师在此居住过,之后五世达赖喇嘛将这里作为临时寝宫。尽管面对熙来攘往的八廓南街,一走进这座三层围合结构的院落,便马上感到宁静。院子在2013年还按照“最小干预,修旧如旧”的原则进行过修缮,整座建筑能看出岁月的痕迹,但并不显破败。它的每一层的廊道里都摆满了各家养的盆栽鲜花,在烈日下争奇斗艳,给小院增添了盎然生机。

拉让宁巴大院里一共有26户人家。其中一户的色玛拉大姐告诉我,她从上世纪70年代就租住在这里了。“这是活佛住过的房子,我们每天都会把它打扫得格外干净。”色玛拉一家人一共分到了三个柱子的住宅面积——藏族人以柱子为单位来丈量房屋,一根柱子的住宅面积大约16平方米,她精心用布帘子隔成不同的空间。就算空间小,她也喜欢住在这里,因为大昭寺的金顶就在眼前。

不变的传承

老城改造的过程中,一些风物永久地消失了。李青就很怀念八廓街上那一圈摆摊的小贩。“那时候商店前面还有一排铁架子搭的沿街摊位,卖的东西琳琅满目,路人讨价还价的情景生动活泼,那是生活和旅行体验的一部分,八廓街也显得很有韵味。”但考虑到八廓街上本来就很拥挤,一旦出现火灾之类的安全险情,消防车很难进入,从前年起这些摊位都整体迁入一个室内的商场“八廓商城”。

尽管如此,在拉萨没有什么地方比老城更顽固地保留下传统。老城不仅是旅游地,它依然是藏族人的朝圣地和生活地。大昭寺就像磁石一般,吸引着来四方的朝圣者。人们围绕它转经、磕头、居住,因此传承下来古老的风俗。那位参与老城改造的工作人员告诉我,56个院落之外,老城里最主要的居住者依然是藏族,“不一定是拉萨本地人,也可能是从藏区其他地方来的。56个院落是属于国家财产的文物,其他房子则可以买卖,拥有产权”。藏区主要分为三大区域:卫藏地区、康巴地区和安多地区。“尤其是康巴人,那里牧区为主,名寺少,他们从小受的教育就是一定要来大昭寺朝拜,有钱了也要在这里买房,这边集中了藏区最有名望的人。藏语里有个词语叫作‘青典,大概就是那种活佛给你摸顶后的宗教意义上的荣耀感。他们说住在大昭寺边就是有‘青典的。”

“泡甜茶馆”是老城里一项有些年头的活动。关于甜茶是如何传入西藏的有两种说法,一种是英国人进入西藏时,将喝茶的习惯留在了西藏。也有人说是受到印度和尼泊尔的影响,因为那两个国家是甜茶的故乡。在过去,喝甜茶有着各种局限:旧时代只有贵族家庭天天喝得起甜茶,而且喝茶的时间和分量都很讲究,在午后喝上两三杯,佐之以印度出产的高级饼干;等到旧制度推翻了,甜茶馆到处开花,却不欢迎女性光临。

70年代出生的当地朋友丹增告诉我,在他小时候,甜茶馆被认为是不规矩的女性和一些社会闲杂人等才会光顾的地方。“我们男生逃课就会跑去甜茶馆,那里不但能喝甜茶,还能玩到一种叫作‘格尔让的类似台球的游戏。”现在甜茶馆里则男女老少统统都有,不变的是甜茶和藏面,两种甜茶馆的基本食物。藏面是用碱面制成的,初吃起来觉得夹生,习惯后会喜欢上那股嚼劲儿。藏面的汤是实打实地用牦牛肉熬制的肉汤。一碗藏面营养丰富又价格低廉,就着一碟腌酸萝卜,再有一杯甜茶下肚,出一身汗,顿觉酣畅淋漓。

人们早晨起来围绕八廓街转经,转完后就来到甜茶馆歇歇脚顺便用过早饭,接着年轻人去上班,留下老人还有一些不着急的小生意人在甜茶馆里继续“吹牛”。最地道的甜茶馆要属离大昭寺广场200多米的“光明港琼”。那里一个开敞的大间里摆着长桌和长凳,认识与不认识的人混坐在一起,有一种粗犷的气氛。最有意思的是论杯买茶的方式——摸出钞票放在桌上,服务员拿着暖壶倒完茶后会自行挑走每杯七毛的零钱。光明港琼制作甜茶坚持只用红茶、奶粉和白糖三种原料,不像有的茶馆会用红糖或糖精。这里是三教九流的汇聚地,可以听到有关各种国家大事、小道消息的议论。

丹增的妻子次珍很少和丈夫一起去泡甜茶馆,她更喜欢和自己的女伴们一起去。她的两个好朋友是她的初中同学,汪红和达珍。她们各自的孩子都已经上了小学,不用太过操心,一起约在甜茶馆聊天是周末难得的放松。如果不是她们带着,游客很难找到这家叫“酷故”的甜茶馆。“酷故”汉语意思是“隐蔽的地方”,它藏在一条很深的巷子里,门口没有牌子,只有熟客知道。选在这里是因为它都是一个个单间,每个单间也就能容纳两三张桌子。“可能是以前大家说女孩子去甜茶馆不好,心里还是有这样的障碍,走进那种大开间的甜茶馆便恍惚觉得所有人的目光都落在自己身上。”次珍笑着说。与另一桌粗声粗气谈着生意的男人们不同,她们的话题都是属于女性的——次珍分享她养花的经验,汪红讲了讲在暑假里她带孩子们去上海做的“图书馆之旅”,达珍给她们推荐自己新看中的一家藏装店。

老城里聚集着数量众多的手工艺人,他们大都从事佛教用品的制作。唐卡画师土丹从小长在大昭寺边,他经常路过那些唐卡店铺,“看到那些画师们专注地作画,心里会感动”。于是他高中毕业后也来到一间唐卡工作室学艺,他说:“家里人都很支持。信佛的人相信画唐卡跟修行是异曲同工的。修行是心要静在一个地方,这个画唐卡也能达到。”

这家唐卡工作室隶属于古艺建筑美术公司,它的前身是位于布达拉宫脚下的“雪堆白”——那是一个为布达拉宫服务的手工艺者机构,代表藏区手工艺的最高水平。土丹师父的师父,最早就是一位宫廷画师。按照传统,画室还在坚持自己制作矿物颜料。旁边的颜料生产作坊里堆满了蓝绿色的铜矿石,女工在那里将原料捣碎、筛检、研磨,再在水里析出颜色。土丹说,颜色单一的矿石经过手工,可以出来五六种不同的颜料。“颜色深的颜料质量要比颜色浅的颜料大,在沉淀一段时间后,工人们要依次把盆里含有矿石成分的水倒入下一个盆中,以便沉淀出不同色彩,往往一盆水在一天内要倒上百次。”

也是因为使用了自己的矿物颜料,土丹和同事们绘制的唐卡色彩层次要更丰富。“旅游用品商店的唐卡多是用广告色画的,时间久了会褪色。矿物颜料画的就不同,每年过藏历新年我们用糌粑团粘走唐卡上的浮尘,它就又和新的一样。”矿物颜料上色很困难。土丹演示了一下,那些深色的颜料颗粒大,就像把沙土抹在画布上一样,初学者根本涂不上去,要慢慢适应。一幅佛像众多的唐卡绘制时间可以达到三年。“衣服的纹饰有的要描金粉,再用削尖的玛瑙石把金色的线条来做抛光。”唐卡绘制好后,他们都会请大昭寺里的喇嘛念经加持,并在背面盖上喇嘛的金汁或朱砂手印。

历史悠久的“老字号”也都保留在老城。尼泊尔商人开的“夏帽嘎布”就是这样一家。70多年前,现在老板吐拉哈达的祖父从尼泊尔骑马翻越喜马拉雅山,来到西藏做生意。当地人记不住他祖父的名字,见到他总戴着尼泊尔风格的白帽子,便称呼他为“夏帽嘎布”,即藏语“白帽子”的意思。最早他祖父从印度噶伦堡和尼泊尔进口货物,经营的是糖果、布料、香皂这种日常用品。到了吐哈拉这一代,拉萨的各种小商品已经应有尽有,于是他改做尼泊尔佛像经营,正赶上那时大批寺庙重建。三代人积累起来的信誉让这家小店总是顾客盈门。虽然尼泊尔佛像有的要比拉萨本地制作的佛像贵,但精美的做工还是很受朝圣者的青睐。

由于康巴人会围绕大昭寺居住和经商,在老城里还可以看到他们特有的“康巴站市”和“袖筒生意”。康巴人聚集的冲赛康市场具有一个优越的地理位置——它位于一个五岔路口,往南走是八廓街,朝北延伸贯通的街道是小昭寺路,向西向北方向以及东北方向都有通行老城区各个商业街巷和大昭寺的小道。高大的康巴人就一群一群站在这里做珠宝和古董买卖。那些待价而沽的绿松石、红珊瑚、蜜蜡、玛瑙一串串缠绕在他们的脖子或者手臂上。他们彼此之间的交易方式,都通过袖筒来完成——他们会把手伸进对方的长袖子里,靠捏手指这种只可意会不可言传的方式来达成价格。

大昭寺:一个直面现代化的样本

煨桑的浓烟从广场上升腾起来,散发出松柏燃烧后猛烈的芳香。在大昭寺前磕长头祈福还愿的男女,在烟雾中若隐若现。这样的场景仿佛和英国人查普曼在80年前所见没有区别。查普曼曾用好奇而尊敬的眼光打量着那些虔诚的佛教徒:“他们面对大昭寺而站,双手着地,然后脸贴着地将伸出的双手缩回,再收回胳膊,然后站起身来,双手并拢,准备磕下一个长头。他们全神贯注进行这种肌肉奉献,以至于对我们的到来也毫无察觉。”

不变的场景只局限在大昭寺前20米的空间。作为老城中心的大昭寺,其实从来都是现代化进程中首先考虑的对象。拉萨的第一盏电气灯,就是由英国人竖立在大昭寺前的。直到他们走之前,全城也仅此一盏。整个老城最大的格局变化也发生在大昭寺门口——上世纪80年代这里拆除了破旧的民房,修建起一个崭新的大昭寺广场。就在今年4月,大昭寺里还引进安装了西藏首个文物保护气象监测系统。这个先进的系统可以提供准确的火警预警,防患于未然,还可以搜集温度、光照和湿度的数据,为壁画保护提供参考。

身穿绛红色僧袍的尼玛次仁一旦开口讲话,绝佳的口才让周遭的环境再喧闹也会安静下来。其他导游也会示意游客先听他的讲解,他们都喊他作“老师”。尼玛次仁在寺院管理委员会担任来宾的接待工作,因为经常在重要宾客到来时担任讲解员,他大概是大昭寺最出名的一位喇嘛。

与尼玛次仁见面之前,我们事先在微信上沟通过。我发现他每天都要更新几回朋友圈,多是关于佛法开示的转发。“智能手机很少安装藏语软件,苹果手机是其中一款,这和乔布斯是佛教徒有关。否则两个藏族人用藏文交流,发信息只能用汉文,那样对保存文化其实很可惜。藏区的很多家庭即使贫困,家长们省吃俭用也要为孩子买这种手机,他们希望孩子能用母语更多地认识世界。”他继而说到藏语对于佛经翻译的准确性。当年松赞干布在决定用佛教治理藏区时,同时引进大量佛学典籍。很多梵语词汇,在藏文中找不到对应,便直接将梵文写进藏文佛经。于是那些佛学经典,除了梵文外,只有藏语表达得最准确、最圆满。这也是为什么藏传佛教发展得比印度、尼泊尔和内地都晚,却后来者居上的原因。

稍微查阅下尼玛次仁的资料,就知道他是个十分“与时俱进”的喇嘛。他出生于拉萨市属的农村,早年间在哲蚌寺剃度出家。1989年,他到北京进入十世班禅创办的中国藏语系高级佛学院学习。除了汉语外,他还精通英语。业余时间尼玛次仁爱好摄影。1994年,大昭寺开始对寺内文物进行登记造册。他利用这个机会拍了大量照片,后来出版了《大昭寺》的画册。除了难得一见的文物之外,画册里也记录了大昭寺的日常生活,比如有僧侣们在夜间补习英语的样子,还有在节假日打牌娱乐、温泉中沐浴游泳的场景,打破了人们对寺庙刻板生活的想象,看上去生动有趣。

尼玛次仁说,这些年大昭寺发生的最大变化,就是它不仅是藏族的朝圣地,也成为一个著名的旅游景点,这在青藏铁路通车后更为明显。尼玛次仁是一个西藏现代化坚定的拥护者。他说,西藏自古以来就是开放而不是封闭的,尼泊尔的赤尊公主和唐朝文成公主入藏,不仅带来了佛教经典,还传播了先进的生产技术。这些都说明西藏只有不断开放、不断融入外来文化并使之和谐发展,才能持续进步。

面对暑期旅游高峰,每天数以万计的游客,大昭寺显得无能为力。听到有的游客过来说里面实在太挤了,根本没看到等身佛在哪里,尼玛次仁就觉得很可惜。传统藏式寺庙的屋顶和地面都是本地特有的阿嘎土夯实而成的。有的游客很激动,在大昭寺的天台上又跳又蹦拍照片,尼玛次仁下面的办公室都会簌簌落灰。“我就会上去和他们讲,这是土木建筑,不比钢筋水泥,你需要像对待老人一样对待它。”现在大昭寺天台上立了块“禁止跳跃”的牌子,可是游客兴奋起来还是照跳不误。

“现代化是一把双刃剑。”尼玛次仁反复和我强调。他去西郊哲蚌寺的路上,看到牛和马要在马路上吃力地行走,心里会难过。那里以前都是湿地,没有楼房,没有路,牛羊随便吃草,晚上自己会走回家。郊区的农民还会自己挤奶、打酥油,坚持很古朴的方式。“当年老百姓从家里拿来供奉的酥油,点起来没有烟,味道像在草原上一样。现在那些土地开发了,老百姓不怎么养牛羊,都去外面买酥油。那种酥油却有很多烟雾,不知道掺杂了什么。”

新城无法顾及,尼玛次仁和所在的大昭寺是老城风貌坚决的维护者。他指着墙上挂着的一幅老城全景图对我说,在过去,大昭寺周边的建筑都是要低于大昭寺高度的,所以大昭寺和小昭寺的金顶可以相望,从大昭寺也能一览无余地看见布达拉宫。政府在旧城改造中一度加高了建筑高度,意识到问题后又逐渐降层恢复。“检查过后,有的违章建筑又会偷偷冒出来。一些房屋的业主保持了楼层,却将层高暗中提高了。”尼玛次仁经常参加有关旧城改造和保护的会议,对关键问题绝对直抒胸臆,毫不掩饰。还有个让他苦恼的问题是,老城在几次改造后路面地基被垫高了。“本来是大昭寺地基高,现在反了过来,一下大雨大家就会紧张。”

某种程度上说,游客的到来改变了大昭寺的功能。“大昭寺是西藏第一间佛寺,佛教就是从这里开始传播的,这个地位不会变。但它日渐成为一个做佛事活动、诵经祈福的地方,相当于是个场地。从弘扬佛法的角度讲,拉萨的哲蚌寺和色拉寺才是学术中心。”尼玛次仁说,大昭寺的喇嘛都要参与日常管理工作,“这个任务就很重了,藏传佛教的根在这里,不能有丝毫差池”。所以尼玛次仁觉得大昭寺能够出很好的管理人才,但很难有高僧大德。

不过这让尼玛次仁每天都会见到许多对佛教不了解却又饱含兴趣的人,这促使他用浅显生动的现代语言去解释那些深奥的理论。“他们会问许多为什么。为什么要转经?为什么要不远万里从藏区来朝拜释迦牟尼?为什么要把积攒一生的钱财全部贡献给佛祖?”尼玛次仁讲道,这些并不是佛的意图,而都可以算作是一种“方便法门”,也就是让修行者觉得便利的一个途径。“就像要给一个小孩子讲道理,不能一上来就讲,要先给他们糖果,让他们感兴趣。信徒也会从祈求健康、平安、发财,到慢慢渴望了解佛法的真实面目。无论对于佛教徒,还是其他人,大昭寺都是一个具有亲近感和吸引力的起点。”

交融与和谐:传统文化的现代表达

即使是尼玛次仁这样一位具有现代思维的喇嘛,要帮助大昭寺这座1300多年历史的寺庙适应现代化的影响还需要时间摸索。但对于老城的另外一些人说,他们已经找到了传统和现代对接的密码。

服装设计师扎西就是这样一个。2010年扎西在北京闯荡一圈后,来到了拉萨。出生于四川甘孜,之前来过几次拉萨,但扎西喜欢说“回拉萨”,因为小时候“天天在画里看拉萨,太熟悉了”。扎西原来的职业是商业策划,一个与朋友合作的机会让他接触到了服装设计。开始只是玩,可是设计出来周围的人都喜欢,还一下子卖出了几件,他便来了劲头。2011年他创立了“怡嗡”品牌,汉语的意思是“心仪的藏装”。老城里的藏装店很多,但藏装都是传统样式的,最多在布料的花色上有所变化。扎西的定位很明确,要做“有藏族元素的时装”。“对于年轻人来讲,藏装渐渐成为逢年过节隆重的服饰,我希望在时装里融入藏族元素,平时大家也会把它穿在身上。”

在扎西的脑海里,传统与现代从未冲突过。“以前藏族老裁缝教徒弟的时候,会这样形容藏族服装‘大气的特点:‘藏族人心里都有跑马的地方。这种气韵在时装里也不能丢。”总有人怀疑地问扎西在西藏能否发展时尚产业。“你看八廓街上那些从牧区来的康巴男人。他们头上系着红丝线,走起路来虎虎生风,特别引人注目。我的一个美国朋友就说,他们太美了。你细看他们,脸是风尘仆仆的,衣服上有油污,身上也散发着酥油的味道。可是没有人介意这些,他们自己也不介意。这种自信就是美,就是时尚。传统里本身包含了这些。”

工作室里放着一排扎西新设计出的衣服。看得出来,他很喜欢在服装背后来加纹饰。“你可能会觉得这种装饰很傻,但这正是我觉得传统藏装中打动我的地方。藏装的背部很少是空的,一般都会有刺绣做点缀。”扎西说,“后来我读到一句话:每一次离别都是再见的开始。一下子理解老祖宗这种设计的熨帖和礼貌,不仅要在你面前好看,还要给你留下一个美好的背影。”

“怡嗡”在老城里搬了两次家。最后扎西把地址选在了八廓街边伸进去的巷子里。店铺下面是成衣售卖,上面是扎西的设计工作室。他喜欢透过落地窗户,观察八廓街上的行人。“这里有来自藏区各个地方的藏族,尤其是冬天藏历新年前,八廓街上简直是上演一场藏装的盛宴。不仅如此,这还有世界各地的旅游者,文艺范儿的、户外范儿的,应有尽有。我简直捡了个大便宜,每天看一下,脑子里就会蹦出无数灵感。”扎西当设计师后第一季秋冬服装的主题就叫“拉萨的小巷”。那批服装具有时装的廓形和剪裁、厚重的氆氇与明艳的色块搭配,却让人联想起日光之下朝圣的信徒。

从“怡嗡”出来拐上八廓街,走不了几步就是西藏大学艺术系教师噶德和其他艺术家在2003年联合创办的根敦群培当代艺术画廊。老城的圈子很小,尤其是具有相似追求的人,都彼此认识。扎西和噶德就是常能在一起交流的朋友。

噶德告诉我,根敦群培建立之前,西藏都没有一个正规的画廊。“艺术家卖画是在工艺品商店卖,和首饰、衣服夹杂着放在一起。”即使是现在,能称得上“当代艺术画廊”也恐怕只有这一家,“其他画廊都是卖迎合游客口味的西藏风情画,雪山、草地、牦牛那种”。根敦群培是20世纪西藏一位著名僧侣的名字。他是学术大师、艺术大师和思想启蒙家,是西藏人文主义先驱和朴素的唯物主义者。出生在藏族社会由传统向现代转型的过渡期,根敦群培具有着一种进步、创新和反叛的精神。噶德定下了“根敦群培”的名字,希望能把这种精神发扬光大。

噶德是根敦群培画廊的领军人物。他是个早慧少年,很小的年纪就画得非常出彩,并且立志当一位艺术家。考西藏大学的时候,他主动选择了国画下面的工笔画作为专业。为什么是工笔画?噶德说还有一个特色专业是唐卡制作。“唐卡要求度量衡,有一套规矩在里面,它要求忘掉自己,和他当时急于表现自己的个性不相符。”事后回想起来,其实这个下意识的选择也表明了他渴望探索的方向:“工笔画的技法和唐卡绘制最相似,西藏最主流的勉唐派唐卡就是受到工笔画里青绿山水的影响。但工笔画又脱离了宗教仪式形态的束缚,这就能帮我从传统绘画进入一个现代绘画的语境当中。”

西藏大学毕业后,噶德开始了顺风顺水的创作。90年代,他的《沐浴节》获得中国第二届工笔画大展优秀奖,《放风筝的季节》获得第八届全国美术展览铜奖。凭着这些获奖画作,他已经在美协系统小有名气。但是噶德感到,那些表现传统题材的作品来源于想象而不是他的经历:噶德是“半藏半汉”的身份,童年他上的是汉族学校,多数时间也是和父母单位的汉族小朋友一起玩耍。尽管他也跟随母亲经常去寺庙转经拜佛,但他觉得自己没有浸淫在纯粹传统文化中,也无法承担起如此解读传统文化的任务,所以他开始关注自己当下生活的感触。

于是在2000年之后噶德便有了《新经书》和《新偶像》系列作品。在这组作品中,古老的经卷上抄写的不是佛法智慧,而是诸如网络段子、手机短信、周星驰的电影台词这样的流行华语。《新偶像》中,他用麦当劳叔叔、米老鼠等形象置换了唐卡中的佛像。虽然“旧瓶装新酒”的方式在表达力度上稍显单薄,但噶德说关键它们表达的是真实的感受——这种做法放在过去会被认为是大逆不道,但在今天的拉萨,满街的品牌商店、明星广告充斥眼球,面对噶德的戏谑,人们只是会心一笑。

“西藏每天都在发生变化,我们需要在作品中记录和反思这种变化。”噶德说,“但这种变化又需要拿母语来讲述,而不可能按照内地艺术家或者外国人的思维说故事。”噶德回忆自己“母语系统”的建立是在刚毕业的那段时期,他花了好几年的时间去日喀则的夏鲁寺、白居寺还有古格王朝遗址临摹壁画。他喜欢老壁画经过风霜洗礼后那种颜色有些暗淡的状态,“在那些残缺、剥落和水渍中,蕴藏有一种特殊的力量”。这种对时间带来的厚重质感的追求,也在他的当代绘画作品中体现。到了后来,当他的作品由架上绘画转变成装置、行为或者影像艺术时,他的“母语”又变成了印经幡的木板、拉萨河水或者佛珠。他借用这些有符号意义的材质进行创造。《冰佛》当中,他将以拉萨河水冻铸成的佛像,又置于河中消融,借以阐释佛教的无常观和轮回观,是一次对母语的绝妙使用。