王坪往事

张品成

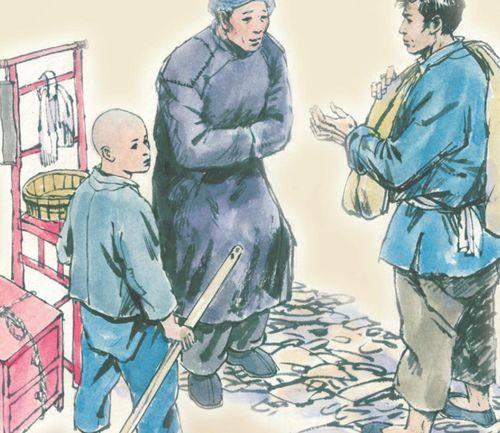

胡泊万和徒弟万小坎在苦草坝待了三天,把该剃的头都剃了,娃儿、青壮男人、老人们都剃了个爽,就等着过年了哟。按计划,他们接下来应该去的地方是两河口,那儿的男人们盼他们去剃头修脸,求一副好容颜辞旧迎新。

师徒俩没去成两河口。他们走到半道,有人一脸惶恐地从两河口那边急行而来:“那地方去不得了哟,那地方来了红军!”

胡泊万听说过红军,官府说那是土匪,杀人不眨眼。

开始,胡泊万还不相信。那红军会飞呀?大巴山绝壁危崖不说,这日子还冰雪封山了,神仙也过不来的呀。但走走,就听到隐约的枪炮声。

胡泊万跟徒弟说:“小坎,那我们回吧。”

红军到来的传闻,诺江两岸说法很多。有人说红军像一片云,忽一下就从大巴山岭头飘了过来。有人眉头拧了,说:“天兵天将吗?”

“那是,怎么不是?大雪封山天寒地冻的天气,别说打仗,就是走,你也走不过‘二百一’的吧?”他说的“二百一”,是上山七十里,下山七十里,中间悬崖绝壁再加七十里。三七二十一,人称“二百一”。不是云,这种天气过得了那道险关?

“那也不是红云。”

“怎么不是?也许他们缠了红巾,古时不是有黄巾军的吗?红军是头缠红巾的吧?你想就是,千军万马过‘二百一’,看上去不就像红云漫走?”

“也是,也是哈。”人们点着头。

那些天,新鲜的传闻纷沓而至。说苦草坝来了红军,没穿红衫红裤也没戴红巾,一身上下灰灰的,有的还是普通山里人的装束。

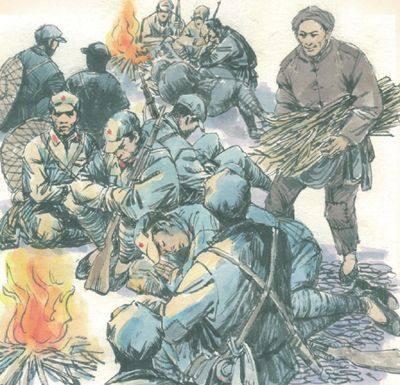

镇上都关门闭户,那夜里狗叫了通宵,除了狗叫也没别的动静呀。有胆大一点的就把门开了,举了火把探头往外看,见屋檐下码禾捆样到处睡了人。

“哎哎!叫花子才睡人屋檐下。”有人说。

“进屋来进屋来,屋里火塘热烘烘哟。”有人说。

队伍里有人起了身,声音在黑暗里传来,说:“老乡,我们是红军,红军有红军的纪律。”

“红军也是人吧,冰天雪地的,冻不死的吗?”门里的那人说。

“你们不进门就不进门吧。其实,就算你们是匪,我屋里也没什么好抢的……”那人又笑了说,边说边搂了些木柴在空旷处点了。

“有堆火能暖和点。”他说。

后来,街子上空旷地方都燃了一堆一堆的火。那些人,对,那些叫红军的人,围拥在火边度过了一个寒冷的夜晚。

苟铁匠的炉子也冒起了红焰。昨天的事大家记忆犹新,都说苦草坝来了队伍,几个富户拖家带小惶恐万分地在河边码头上了舟船,让水流都漾起惊慌。街子上没走的人家早早就关门闭户。

昨天,徒弟张乐生还跟师傅苟铁匠说:“干脆我趁了这时间回家看看?”

苟铁匠说:“你蠢呀,生意来了,你回家?”

张乐生摇摇头,他不明白师傅的话:“兵荒马乱的,有什么生意?都说要打仗了嘞!”

苟铁匠笑笑:“你说的?你懂个什么?有恶仗、大仗打,做我们这营生的才有生意。”

“我想不通为什么我们生意会好。”

“你看你个乐生娃哟……兵来将挡,水来土掩。有仗打,损兵折将也坏刀枪……”

“哦哦……”张乐生想驳师傅,但他从没说过师傅的不是,不知道这话怎么说。他哦了几声,沉默了。他觉得怎么这种生意有点趁火打劫的意思。

生意真的来了,那天上午,几个戴八角帽儿的红军找到铁匠铺,他们带来大堆的破枪烂刀。“师傅,你能修就帮我们修了哟。”

苟师傅拈出几把大刀和梭标。“这个我能弄,枪我弄不好。”他说。

那几天,铁匠铺里叮当声不绝。

第一个去入队伍的却是胡泊万和万小坎。

那些天,胡泊万不在苦草坝,他们正在离苦草坝不远的罗坪给人剃头。那天剃头的老少多,他们就留在村里过夜。夜里,也是一通的狗吠,远远近近的一些篝火燃着……

第二天,一个红军找到胡泊万,对话和铁匠铺门口的不一样。

“我们想你加入。”那个军官模样的人对胡泊万说。他叫徐敬乾,是红军某师的一个参谋。

“我都看见了,眼见为实,你们不像他们说的那样的强盗……也没有三头六臂、血盆大口。”胡泊万说。

对方笑了一笑。

“可你头上这蓬乱头发应该理理了,鸡窝也没那么邋遢的吧。”胡泊万说。

“就是因了这原因,我们想你加入。”那男人说。

“我不会舞枪弄棒,我只会伺弄剃刀……再说我也这么个年纪了,我们一老一小的,去你们队伍上是个累赘。”

“你先帮我把这乱发好好修理一下吧……确实像你说的,最近头上脏得头皮直发痒……”徐敬乾说。

胡泊万愿意在那个男人面前显摆一下手艺。

“大人的头其实最好打理,嫩娃子头难剃,他囟门软,动不得。你得留了他脑门那点头发。”

“叫阿福头。”对方说。

“对对,那叫阿福头。”

他们说着说着,很快就亲近起来。说话间,胡师傅舞弄着那对被乡人称为“蝴蝶”的手,在那个军人的脑壳上飞了几圈,那一团邋遢蓬乱就被收拾个干净了,那人就精神清爽了。他接过万小坎递上的小镜,对着巴掌大的镜片看了看。

“我们要的就是你们握剃刀的手……”参谋徐敬乾笑着说。

他说“你们”,当然把万小坎也算进去了。

苟铁匠和徒弟张乐生很快也入了队伍,他们去了脚码子厂。红军说:“你们入队伍哟,用铁匠技艺为苏维埃服务。”苟铁匠就和那些铁匠一起去了江边村,把那些打铁炉架了,风箱拉了,叮当地打起铁来。

万小坎去脚码子厂,看见张乐生没笑脸。他以为那个打铁的娃儿会把脸笑成一朵花,却没有。

“咦?”万小坎咦了很长一声,“有人欺负你了吗?”

“没有没有,谁敢欺负我?”

“我想也是……可是……你咋入队伍了还把脸拉得长长的?”

张乐生噘了嘴,说:“我以为他们要我扛枪,可入了队伍还是让我们打铁。你想,入和不入有什么两样?”

“我不也一样?也没枪拿,每天还是照样剃头。”

“你不一样……你剃头到处游走,听得到很多故事哩。你总把新鲜事情跟我和谢模理说。”

万小坎很得意这一点。他也很想当兵扛枪过打仗瘾,但人家能要个娃儿?张乐生就不同了,他知道张乐生长得人高马大,扛得动枪。但想想谢模理,万小坎还是挺知足的。

“唉!”他唉了一声。

张乐生以为万小坎同情自己,说:“没什么没什么,迟早我会抛了这把锤的。”

万小坎看见蓝都米的时候已经是日落时分,蓝都米总是在这个时候去半山的那块石头上练号。

蓝都米也是万小坎他们这年纪,是个号兵。队伍从陕西那边过来,消灭了敌人的一个团,俘虏中有个娃儿,那个娃儿就是蓝都米。让俘虏选择去留时,蓝都米选择了留在红军。

红军说:“你太小了,要不还是回家吧?给你路费。”

蓝都米说:“我没有家。”

红军说:“那你当红军能干什么呢?”

蓝都米说:“我还给你们当号兵吧。”

蓝都米和红军翻爬“二百一”,天黑路滑,蓝都米从崖坡上跌了下去,救起时,人完好无损,那把铜号却摔出了条裂缝。他说:“是这把铜号救了我。”

有人说:“我看你改行做马夫吧,那号吹不响了。”

蓝都米不肯,他说:“我一定能吹响它。”

蓝都米去过铁匠铺,蓝都米跟苟师傅说:“你帮修了试试喔,镇上人都说你手艺好。”

张乐生对他说:“铜是铜铁是铁,你找错地方了。”

那天,万小坎正好在铁匠铺里。他看不得人家那脸沮丧,他说:“我帮你去找锁匠,他能修铜锁就会修铜号。”

锁匠没能修好铜号,万小坎却和蓝都米成了朋友。

一匹白马出现在街角,马背上坐着个男人,有两个士兵跟在马后面。马儿碎步地过来,男人看上去有些清瘦,但嘴角一直挂了丝笑,让人感觉和蔼可亲。万小坎认识那个人,他们叫他首长。首长曾站在河滩的大石头上给大家作报告,声音洪亮,口若悬河。

“我认识他,他是个大官。”万小坎说。

蓝都米朝马背上的男人敬了个军礼,首长和随从也回了个军礼。万小坎和张乐生也举起右手在额头上挥了一下。

白马停了下来。首长往这边看,他看见万小坎背上的谢模理了。

“他是个瘫娃儿。”万小坎对首长说。

首长下了马,走到万小坎身边,他看了看谢模理。

“让他骑马,你们抱他上马。”他对士兵说。

两个士兵愣了一下,但很快把谢模理抱上马背。

“我们去两河口,你们是去两河口吧?”

万小坎说:“天要黑了,我们回去了……我们不去两河口,裁缝铺是往东面走。”

首长笑着:“那就送你们一截路,也不远,是吧?”他拍了一下马,那马踩着细碎的步子往前走,马蹄踏出很好听的节奏。“你别怕,白先生很温和,它通人性。”他竟然叫马“白先生”,这让万小坎和张乐生都很诧异。

谁也没想到,这时坐在马背上的谢模理会突然泪流满面,眼泪扑簌簌往下流。万小坎和张乐生都扑了过去:“你怎么了?”

谢模理没说话,只流泪。

“我从没见你哭过……你这是怎么了?”张乐生也说。

但他们止不住他流泪。

两个士兵不知所措,首长说:“把他抱下来吧。”他没让士兵抱,而是自己把那个瘫娃儿抱下马。他的手触到了那截没有骨头的软绵的腿,他甚至捏了一下。他在谢模理耳边说了一句什么,那句话似乎只有谢模理听到了。谢模理立即止住了哭,用那么种眼神看了一下那男人。男人说:“真的,你不相信?”谢模理点了点头,也轻声说了一句什么。

四个娃儿呆在那儿,看着白马和首长走出老远。

万小坎问谢模理:“你们说什么呢?”

谢模理没有吭声。

张乐生也问:“是哟,你们到底说了什么?”

谢模理说:“回吧!”

蓝都米举起号吹了一下,铜号走气,吹出一声沙哑的怪音来。

“他是个了不起的大人物,他不轻易说什么的,他说的话一定会算数。”蓝都米说。

“我说的话也一定算数!”谢模理突然冒出这么一句。

蓝都米拈着那只铜号往石阶下走去的时候,张乐生对着他的背影说:“我会想办法弄好你的号的。”他不知道怎么冒出那么一句。

有很多事其实都是他们不可预料的,因为,红军来了。

那些日子,四乡里的手艺人都被召集到了苦草坝,然后分别安置在附近的村子里。红军依了各人的手艺,分派到各个地方,红军管那些地方叫“工厂”。

啊啊,队伍上真好。手艺人们常这么说。

他们说的是真话,他们很愿意过这种崭新的生活。竟然还有礼拜日,每周能休息一天。过去哪有?每天没日没夜地干,一年四季,也就过年时轻闲那么几天。

可现在,每七天休息一天,红军叫礼拜日。那一天,有人就同背二哥一起,翻山去汉中一带逛集,那地方东西多。背二哥不是手艺人,做的是靠力气吃饭帮人背东西的卖苦力营生。就是背货的,当地叫“背二哥”。红军来了后,也把他们拢到了一起,管他们叫运输队,专门运输货什。他们常常翻山越岭,到汉中一带把盐呀药品呀什么的红军紧缺的东西运回来。当然,他们得以货易货,他们把各工厂里的上等好货运出去和生意人交换。有人就跟了他们去陕西逛一天回来,开心得什么似的。尤其是他们的那些徒弟,都是半大的娃儿。

他们说队伍里的日子真好。

厂长依然眯了小眼睛笑笑,问:“你们知道为什么好吗?”

他们想了想,没想明白。说就是感觉着好,但日头还是那日头,月亮还是那月亮。

厂长说:“这还不简单?红军来了嘛,恶霸什么的有了克星,穷人有了福星。”

红军来了是来了,可有些人的生活还是老样,只是日子过得舒服了,头上没人压了,怨气忿忧什么的少了些。他们说。

厂长说:“你们和农民不一样,首先你们是手艺人,还有你们现在过着军事化的集体生活。平常你们是一滴水,最多也只是一碗水嘛。现在你们不一样了,你们是一汪水。”

哦哦。那些手艺人还是似懂非懂,他们想不明白。以往的那种生活和集体化的生活有什么不一样?一滴水、一碗水和一汪水,不都是水吗?有什么不一样?只是他们的那些徒弟突然好像明白了。是呀是呀,他们背了自己的师傅说。一滴水掉在泥里就没了,一碗水也差不多,但一汪水能流出好远。若是更大的一汪,像倾盆大雨那么大的一汪,就成河了,大浪淘沙、摧枯拉朽……那多痛快淋漓,那多过瘾。徒弟们和他们的师傅想的不一样,他们觉得聚在一起的好处多得没法说,他们比师傅们得到的好处还要多。

先是队伍上不让打人骂人了。师傅打骂徒弟天经地义,但红军里官兵平等,不让随意打骂,师傅就更不能随便骂人打人了。

师傅说:“严师才能出高徒。”

队伍上的人说:“红军讲平等,官兵平等,师徒更平等。”

师傅说:“娃儿家总得管教呀。”

队伍上的人说:“学文识字呀,各厂都要办识字班,不管师傅徒弟都要识字学文化。苦草坝今后也是苦读坝。以后不仅要做手艺人,更要做有文化的人,做文明人。”

后来,他们看见厂子里确实办了识字班。下了工,他们不许打牌喝酒串门子摆龙门阵(摆龙门阵:四川地区方言,聊天的意思)……他们被要求定时定点坐在“教室”里学文识字。

娃儿们开心这事。没到队伍上时,徒弟得听师傅的。铺子大早开门,得扫地抹桌做开工准备吧;晚上关门,得收拾吧。这些活当然归徒弟去做,你不做谁做?闲暇时候,师傅还会摊点细碎的活让你做。师傅过去也都是这么过来的,“媳妇熬成婆”,做徒弟的你就要熬,熬成师傅了你就可以不做。

但队伍上不一样了,队伍上人人平等。做活按钟点,八小时工作制,收入计件付酬。闲暇时候还会有些娱乐,比如打球,比如唱歌,有时候蓝衫剧社的人来,还能看上戏。他们还跟了剧社的人学歌,那些歌子好听好记也好学。有时候,对面列宁小学的娃儿们也到各个厂子里慰问,他们唱的歌是老师编的,有一首歌是这么唱的:

“鹰龙山,红旗悬,白匪一望心胆寒;心胆寒,消灭白匪千千万。王坪寨,红旗升,保旗得力赤卫军;赤卫军,列宁学校好学生。万家沟,那条线,不准敌人攻上来;他上坎,大量使用手榴弹。三道拐,第二湾,不准敌人往上翻;他要翻,滚木擂石一起掀。三铧顶,陡而险,严防敌人来偷关;他偷关,伏兵埋在树林湾…… ”

娃儿们唱得很投入,把那些师徒心里的一点什么煽动起来了。尤其是徒弟们,他们听得心花怒放。歌里唱“他上坎,大量使用手榴弹”,他们就想象川军蚁群样密密麻麻从坡下往上冲时,红军的手榴弹雨点样落入敌阵的样子;“他要翻,滚木擂石一起掀”,滚木擂石从山顶滚到山下,那是怎么个情形,敌人人仰马翻、鬼哭狼嚎;“他偷关,伏兵埋在树林湾”,敌人偷偷摸摸过来,可哪知道有伏兵早埋伏在险要地方,打他个出其不意,打他个措手不及,那是汤浇蚁穴、火烧蜂巢……多痛快的事,多过瘾的事!

他们蠢蠢欲动,跃跃欲试,想去前线痛快一场。

然后是睡觉。师傅和徒弟住的屋子不一样,徒弟们住一屋,一群娃儿就是一群鸟儿,成天快活得跟什么似的。他们说自己的感受,常常带感叹词,啊啊哦哦的,亢奋异常。

多好的一处地方!很多人夸赞队伍上的生活。

(未完待续)