端木蕻良在遵义

陈福彬

许多上了年纪的遵义人都常说:抗战时期,浙江大学等高等院校迁遵义,是文化交流的大好时节。特别是独山告急,黔南吃紧,不少文化人纷纷到来暂居。当时我和著名作家端木蕻良接触较多,他给我留下了深刻的印象。

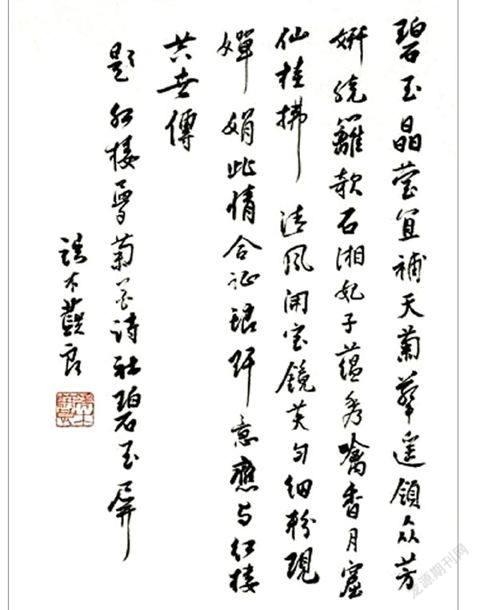

当年,这位出身在辽宁省昌图县紫鹭树村的东北作家端木蕻良创作的长篇《科尔沁旗草原》《大地的海》,和萧军的《八月的乡村》,萧红的《生死场》等一同吸引着我。太平洋战争爆发,端木随一批国内进步的知名文化人组成“文化垦植团”来遵义,住在新城福音堂(现市政协内),我和几个爱好文艺的青年去拜访。当时,他才30来岁,眉宇间却起了皱纹,显得有些苍老;披着一件不大合身的旧粗布灰大衣,穿着一双橙黄色的皮靴;说话句短,朴实恳切。我们一道去的3个青年,都各带了一张八开书写纸,附上毛笔,请他题字作纪念。走时,他送我们出了大门。隔了两天,我们又去,他谈话的内容多了,谈了遵义的地理位置,遵义的人民,遵义的文化,特别是郑子尹、莫友芝、黎莼斋等先贤在文化上的卓越贡献,他表示赞赏。我将他题写的《南明口占一绝》拿回家细细品味,且不说诗内促人进步的艺术构思,纯欣赏他那刚劲圆熟的核桃字笔锋也是一种艺术享受,随即我就送去了字画铺作条幅裱褙起来。

后来,遵义县教育会等单位在老城小学(现文化小学)礼堂举行欢迎会,文垦团的国内著名戏剧家熊佛西,著名小说家端木蕻良,著名诗人方敬、许幸之,桂林才子陈迩冬,漫画家张光宇和张正宇都参加了。会上,在方敬美如散文诗似的发言之后,并在他的鼓动和推荐下,端木也作了简短的发言,语多对遵义文化名城的颂扬,并对当时国民党蒋介石的节节溃退表示愤慨。

第二天上午,熊佛西和他的爱人叶子(叶仲寅)身扛行李背包,手提大沙罐旧提篮进入老城小学,入住教员楼的一间小屋,就在我隔壁。此后,就见端木时常来到熊家,我们碰面的机会就多了。不久,熊佛西又迁往老城菩提寺(当时熊佛西把他称叫“勺水山庄”,现遵义地区行署后面半山处的住房)去住。后来熊佛西导演著名戏剧家洪深的多幕剧《寄生草》,叶子扮演主角,端木时而出现在后台,忙忙碌碌,时而出现在台前,充当忠实的观众。这次演出,轰动山城。

1944年除夕的晚上,文垦团在遵义新城社会服务处召开文艺晚会,熊佛西主持大会,作家、诗人、浙大师生、文艺青年济济一堂。许幸之等集体朗诵了普希金的诗剧《茨冈》中的片段,冯玉祥夫人李德全作了抨击国民党消极抗日的讲话,真是慷慨激昂。她说“……还退,退到四川,退到西藏么?”端木也在会上,朗诵了唐代诗人李商隐的名篇。散了会,我回到老城小学,熬夜写了《除夕夜的一角》,副标题是《记文垦团除夕文艺晚会》的特写稿,用“林三”的笔名,发表在第二天的《黔南日报》上。

后来,文垦团主办文艺讲座,有戏剧、有诗歌等专题。蹇先艾讲了《文艺工作者的苦与乐》,端木谈了有关小说创作方面的问题,可惜我因教学等工作忙,未能去听、去学,很是遗憾。

当端木迁住遵义老城协台坝时,为了约稿、送校样、结稿费之故,我常去。每次,他总是满腔热情,有求必应,乐意为山城新文化的发展作贡献。那时,他的创作声望更高,而生活的压力却也更大。寒冬腊月,常见他一个人,孤零零地伴着几块烂砖砌成的小方地台,放上一个破旧瓷盆,生上几片木炭火,烤半边刮过皮的老南瓜,边烤边啃。那时谈不上有什么菜果、桔柑、梨子之类,其他的生活必需品更是奢侈。这些时日,我对他窘迫的生活,深表同情,但又无能力支助他什么。而他还时常通过稿件和谈话,语重心长地教育和鼓舞着我们青年人多多努力,坚持上进。他关心别人胜于自己,常见他去湄潭,回遵义,和当时浙江大学的进步文化团体“黑白文艺社”(主要在湄潭)、“黎明文艺社”(主要在遵义)的文艺青年接触,或是作报告,或是为他们的刊物写稿。

端木在小说创作之余,有时也写新诗,写旧体诗,都别具风格。当时流行独唱抒情歌曲《嘉陵江上》,就是他作的词,贺绿汀作的曲。我总是借约稿的机会,常带着纸张、笔墨。他交给我的诗词稿件的同时我会请他用毛笔写条幅或横幅,一举两得,既是稿件,又是纪念。当我编排副刊时,需采用一首便现抄一首。因此,家里才保存了《青石》、《翠柳》等律诗和绝句好几首。特别是抗日战争胜利,毛泽东到重庆谈判,全国上下人心欢腾。毛泽东应柳亚子请求,将1936年2月新写的著名咏雪词《沁园春》抄送给他,后在报刊上刊出,一时轰动文坛,郭沫若、田汉等也在重庆等地报刊上先后发表了和作。一天的傍晚,我怀着激动的心情匆匆去到端木处,说明来意,要求写稿,凑巧他步《沁园春》的原韵唱和了一首。细读后,照例请他毛笔书写,这次是一大条幅。我喜出望外地回来,立即抄录一篇,组稿编排,摆在刊头最醒目处,深夜付印,认真校对。第二天就和遵义读者见面了。后来,同志们每一谈及,都认为这一稿,增添了副刊的活力,展现了副刊的精神面貌,更表露了副刊的时代感,称赞不已。那些日子里,端木和大后方的不少名作家一样,他们刊出的文章,发表的谈话,都流露出强烈的“争取抗战,争取民主,争取团结,争取进步;反对投降,反对独裁,反对分裂,反对倒退”的思想感情。基于此,这一时期里端木给我编的文艺副刊写了《葡萄私记》、《水仙私记》(均文艺随笔)和一些短诗,均获得广大读者的赞誉,为文化古城增添了喜色。

端木关心扶植文艺青年的事例颇多。记得那时我和在遵义师范教生物课的老师蔡壬侯(现杭州大学教授)、雪舒(原名杜学书,当时浙江大学四年级学生,新中国成立后在南京图书馆工作)、子殷(原名李赓序,当时浙江大学史地系四年级学生,新中国成立后在北京人民教育出版社编辑中心历史教材)合出《四心集》(新诗集,《启明星文艺丛书之一》),将全部底稿先送端木修改。他热情接待,非常谦逊,除对我们诸多肯定和鼓励外,还给我们分别圈定了一首较有代表性的习作,给以扼要中肯的分析,指出优点和缺点。我还记得端木当时给我圈定的是《布榖》。他有针对性的指点,给我们4人很多启发,帮助很大。

《力报》在遵义复刊,端木任主任,秦牧编文艺副刊。时值抗日战争最后也是最紧张阶段,日寇进入独山,黔南告急,遵义地处川黔要道,天天都有抗日将士路过,在遵义人民、浙大师生和遵义中小学师生中间形成了劳军热,《力报》也成为宣传团结一致、抗战到底的人民喉舌之一,很多劳军场景时常在上面出现。我也写了《歌五百将士》的特写稿,用荒沙之名发表在《力报》第一版的右下角专栏。

抗日战争胜利后,也是端木离开遵义前夕,他住在遵义社会服务处内一间只能容纳一张单人床,一张桌,一个独凳的小寝室。一天中午,我去看望他,表示送行。正逢他翻译的英国近代杰出的现实主义作家约翰·高尔斯华绥的《苹果树》(中篇),刚由重庆一家出版社寄来,他顺手拆开一包(约10本),一本赠给我,还客气地写上某某指正,并落了名和年月日。他仍是那样的平易近人、和蔼可亲,却新添了惜别、依依之情。这书和他为我题写的好多张横幅、条幅,连同我编的几百期文艺副刊单页,一直伴随我到“十年浩动”之前。

随着“复员”,文垦团成员纷纷离遵。端木在武汉编《大刚报》文艺副刊《大江》,将我刚发表的小诗《花圈》进行了转载;接着,熊佛西在南京编的《大刚报》文艺副刊《文岗》也转载了这首小诗。这些文艺界的老前辈们,对文艺幼苗的培植、浇灌,真是无微不至,虽然分别了、离开了,他们仍自觉肩负着激励后进的责任。后来,我写了《倾诉》一文,发表在1947年9月6日蹇先艾编的《贵州日报》文艺副刊《新垒》第169期上,寄托我对端木等一些前辈和文友们离别的眷恋之情。

1983年暑假,我到贵阳开会,碰上蹇先艾聊到他不久前在北京会见了端木,他说端木还恋恋不忘遵义,恋恋不忘遵义的人民,多次问到我和当时的一些文艺青年。

新中国成立以来,我虽精力集中在教育,但仍爱好文艺,不时在报刊上谈到端木脍灸人口的诗歌散文和小说。端木的晚年多疾病在身,在担任北京市作协副主席的工作之余,仍继续从事“红学”研究。当我得到他给我寄的新出版的《曹雪芹》(长篇小说第一部)时,真是爱不释手,无比亲切。

(图片来源:网络)

(责任编辑:邓明珠)

——端木蕻良