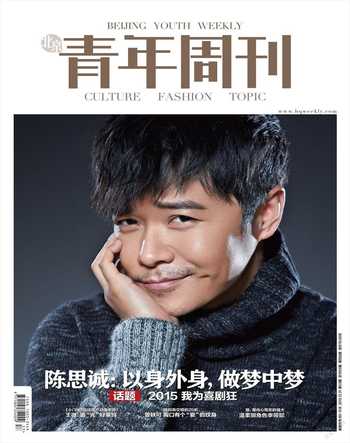

以身外身,做梦中梦

贾亦琦

2015年10月21日晚,陈思诚在微博上发布了一张举着验孕棒喜极而泣的“反串大肚照”,并配以文字“我有了”,以此公布妻子佟丽娅的孕情喜讯。一句“我有了”一语双关:在享受初为人父的喜悦的同时,陈思诚的另一个“孩子”——自编自导的推理喜剧电影《唐人街探案》也呱呱坠地。

2012年拍摄电视剧《北京爱情故事》时,陈思诚与佟丽娅因戏定情,2014年电影版《北京爱情故事》完成后,二人正式结为连理。一年之后,当《唐人街探案》登上银幕,他又迎来了“喜当爹”的人生新篇。相信命中注定的陈思诚道出四个字:“都是缘分”。

2015年的陈思诚经历了春播秋收:当酝酿已久的喜剧电影梦想照进现实,他也成功收获了自己的喜剧人生。

我的电影梦

陈思诚出生在改革开放初期的沈阳,他的童年适逢上世纪80年代文化之春的复苏。1982年,电影《少林寺》火遍大江南北,当时的学龄前儿童陈思诚经常模仿电影里李连杰的醉拳,整日沉浸于侠义人生的奇妙幻想。现在家中还保存着他小时候模仿醉拳的老照片。像很多70、80年代出生的男生一样,武侠小说和TVB电视剧成为陈思诚儿时的文艺启蒙。

有一天,父亲带回家一台录像机和几盘电影录像带,在那个信息闭塞、文化匮乏的年代,这些是极为稀罕的宝贝。少年陈思诚经常带着这几盘录像带骑很远的路,去和其他学校的孩子换电影看。后来沈阳出现了录像带出租厅,他成为第一批办卡的会员。

由于担心看电影会影响学习,陈思诚的母亲一度把家里的录像机锁在衣柜里。直到考上戏剧学院,陈思诚才开始理所应当地疯狂阅片——因为那时看电影终于不是不务正业,而是成为专业了。

陈思诚意识到电影的力量是在17岁的某一天。“那场电影的具体内容我已经忘记了。当电影结束,场灯亮起,不知道哪儿来的一种感觉,我觉得人生太快了。怎么一转眼我就17岁了,就像做了一场梦,我呆呆地坐在那儿,特别恐慌,直到一起去的小伙伴把我叫醒。”

这个感受被他写到了自己的第一部电影《北京爱情故事》里,借由电影中陈庆祥扮演的老人说了出来。在陈思诚的眼中,电影是一个离梦想最近的东西。“生命的长度我们都没法把握,但一定有办法可以扩展它的宽度。两个小时的时间,观众会和电影里的主人公一起经历生生死死悲喜交加,没有什么比这些更有意义。”

当自己开始不满足于进入别人的梦境,陈思诚开始自己造梦。这一次,他的梦境是泰国的唐人街。

唐人街旧梦

天赋异禀的结巴少年秦风警校落榜,被姥姥遣送泰国找远房表舅唐仁散心,而号称“唐人街第一神探”的表舅其实是一位混战江湖的猥琐大叔。不想一夜花天酒地后,唐仁沦为离奇凶案嫌疑人,不得不和秦风亡命天涯,寻找真相。

这是电影《唐人街探案》的故事线索。故事最初的灵感源自2012年,彼时陈思诚正在泰国写《北京爱情故事》的剧本。一天早上在曼谷街头跑步时,他脑子里忽然闪过前一天路过的唐人街。

曼谷唐人街在东南亚地区久负盛名,也是世界上历史最悠久的“中国城”。百年沧桑的岭南式建筑和街道上飘荡的潮汕口音,造就了一个恍若隔世的繁华旧梦。

陈思诚边跑边想,为什么不写一部和唐人街有关的电影呢?

在正式决定创作《唐人街探案》的剧本之后,陈思诚做了一些调查:全球有6000多万移居侨居的华人。侨民最多的国家并非澳洲、加拿大,而是泰国。泰国的华人迁徙历史几乎和这个国家同龄,现在已经出现了第四代甚至第五代华侨。

“泰国的文化包容性很强,中国观众会有所共鸣,而且从拍摄成本考虑,也不太贵。”随着深入考察泰国唐人街的文化历史,陈思诚意识到,无形中自己做了一个正确的选择。

喜剧和侦探题材是他在《北爱》之后探索的新类型。喜剧轻松,推理严肃,两种表现手法一张一弛。陈思诚找到一片中国人熟悉的文化土壤,试图用草根小人物树立中国自己的侦探形象。

用陈思诚的话说,这是一部“特别飞”的作品,因为剧本的大部分创作时间是在飞机上完成的。写剧本的时候,老友王宝强的那张脸首先从他脑子里蹦了出来。王宝强的喜剧形象在观众心中根深蒂固,而陈思诚则认为不破不立,他要让这个操着潮汕口音的大金牙和过去的“宝宝”们说拜拜。

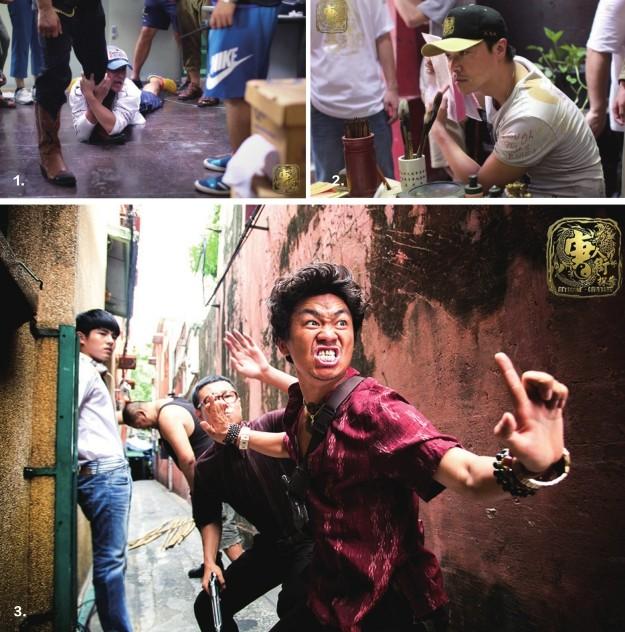

《唐人街探案》电影里出现的面孔是一水儿的喜剧脸——王宝强,小沈阳,肖央,陈赫,如此的阵容列表就像一把同花顺的好牌。陈思诚对每个人的形象设计下足了功夫。有个朋友看完片子问陈思诚,“演员表里说有肖央,肖央到底在哪段出现的?”——完全没认出来,这正是陈思诚想要带给观众的惊喜。

所以王宝强扮演的“老江湖”浑身上下都是风水、招财的传统配饰,小沈阳扮演的“傲骨匪头”凉鞋里要穿着袜子,衬衫扣子永远系到最上面一颗——陈思诚说,一个人的思想和身份应该一目了然,因为,“戏”就是“细”。

电影暖男

少年时代的陈思诚很淘气,并非那种安分守己的“别人家的孩子”。然而每当学校组织看电影,当电影结束随着同学们鱼贯而出,从黑暗的电影院走到光明的户外,他都会受到正能量的感召。他告诉自己要做个好孩子,尽管没过几天可能又被打回原形,但他清晰地记住了这种心理活动——那是一部好电影带给人的影响。

这构成了陈思诚多年后的电影情结。他相信一部电影应该体现的是造梦者的修为,无论故事怎么个讲法,一定要输出善意美好的价值观。“如果只是为了揭露黑暗和批判,那还不如去看《法制进行时》或者刷刷微博朋友圈。”

陈思诚的青春期在大量阅读中见证了中国文坛的复兴。看罢金庸古龙温瑞安,他开始自己创作武侠小说;环顾世界名著之后,又回过头阅读中国当代文坛的大师之作。在中央戏剧学院读书期间,他的创作才华已经锋芒毕露。他曾把彼得·谢弗的《恋马狂》从三个多小时的话剧成功改编为40分钟的独幕剧。而他对中国传统戏剧剧目《群猴》的改编已经刻成DVD成为师弟师妹学习的教学案例。

转身编剧、导演的陈思诚越来越享受专注创作的状态。在片场的他可以胡子拉碴,不顾形象。他终于可以不用对脸负责,而只对作品负责。

《唐人街探案》的拍摄成本“不到一个亿”,陈思诚的目标是用“小米加步枪”的条件拍出好莱坞的梦幻效果。让他着急上火的是一些突如其来的不可抗力。曼谷唐人街的拍摄现场不可能把整条街隔离戒严,陈思诚只能请警察帮忙,在非高峰期临时拦住5分钟用于正式拍摄。有些地区,原本警察答应可以拍到5点,却临时提前到3点。作为导演,他只能迅速调整,用最简单直接的镜头把一场戏表达清楚。

从2014年第一部电影开始,当陈思诚的名字以导演的身份出现在银幕上,他本名的“思成”添了一个言字旁。他解释,曾经的“思成”显得目的性太强,而人到中年的他,更愿意保持一份赤诚与坦诚。

Q&A

“135分钟做一场过山车梦”

Q:《北爱》电影成功之后,为什么又瞄准喜剧和推理?

A:中国的探案题材会受到意识形态的限制,一提起中国的名侦探,大家第一个想到的是狄仁杰,近现代史上基本空缺,新中国成立后主要是公安。我想创造一个反常规的原创的侦探角色。

喜剧也是我一直想做的,它是创作者的需求,也是市场的需求,市场需求反映的就是观众心态的需求。这个时代太需要欢笑了。城市里打拼的年轻人,是生活节奏最紧张的一代人。他们的生活步伐和中国GDP的增长速度是一致的。他们身心的超负荷程度已经超越了经济飞速发展时期的日本和香港。所以我想把这两方面基因结合起来,现在看来,效果还不错。

Q:这部电影想表达的内核是什么?

A:这部电影的核心是我很早就想表达的一个关于人生的看法,但由于种种原因我把它埋得很深。甚至很多观众都意识不到。更多观众愿意享受娱乐,却不愿意思索,所以我们得用一种深入浅出、或者说糖衣炮弹的方式让观众吃得顺口,雅俗共赏。我不愿意放弃市场,但我也不愿意放弃这种思考。不过是否看得懂核心对这部电影来说没有伤害,它不会影响整个的观影效果。

Q:给谁看这事,你思考的很清楚?

A:我们面对的是观众。很多人都希望自己的作品是个艺术品,但很多作品达不到艺术品的高度,要么缺乏艺术性,要么缺乏生活性。我们作为创作者,穷极一生追求的至高目标就是两者兼顾。像克里斯托弗·诺兰的电影,他就做到了。我一直在朝这个目标去努力。

我们老拿商业电影比作番茄,烂番茄嘛,不言而喻。文艺电影像核桃,外壳是硬的,果仁很有营养。我希望自己的电影像桃子,外表新鲜诱人,滋味好,里面还有个坚硬的内核。在观众能看到和喜欢看的基础上留下点什么,而不是吃完就忘。

Q:电影就像造梦,《唐人街探案》是一个什么梦?

A:一场美好、瑰丽的梦。我希望135分钟给观众带来的观影感受像过山车一样,有惊无险。这个故事就发生在6天的时间里,非常紧张局促,本来是一个小假期,无意被卷入案件中,两人要躲避黑帮和警察的追捕,从案件发生到找到真凶,这六天他们连觉都没睡。环环相扣,险象环生。对于观众来说,戏剧性就是一个浓缩精彩的过程。

Q:你希望观众在梦醒时收获什么?

A:见仁见智。一个好的艺术作品是横看成岭侧成峰的,好的电影应该不只是一笑而过,而是给大家输出一种观念或能量。我希望观众从电影院走出来不会因为寒风瑟瑟而发抖,而是心里很温暖愉悦。由于我们的档期也是一个辞旧迎新的时候,我希望大家能带着美好走向2016。我还是埋了很多想和观众表达的东西,大家可以自己去看。比如,影片的第一句话就是我很想讲的一句话,摘自《易经》。

Q:你之前说过,自己也挺有喜剧天赋,为什么没有亲自演这部戏?

A:在观众的认知里,没有人认为我是一个喜剧演员,而且《唐人街探案》这个名字,我担心大家会忽略它的喜剧性。目前这个班底,大家一看脸就知道是部喜剧电影,直观准确。

之前的两部《北爱》我都有参演,但是做导演的状态不够专心,演员要保持状态,要对角色负责,对这张脸负责,导演无所谓,只要对作品负责就可以了。这部戏我可以每天穿的很随便,很轻松地出现在现场。不遗余力地把各个部门调度好,把想要呈现出的东西拿出来,这和做演员完全是两种感受。

Q:但这些喜剧脸很容易让观众联想起他们之前的作品,并且会拿你的作品与之比较。

A:没错,太容易陷到套子里了。所以对我来说,对演员的塑造是最重要的。我不是一个电影学院的导演,对我来说戏剧性和人物的趣味是最关键的。我认为大家的比较应该都是在上映前,如果上映之后,就会发现这是两回事了。

Q:你认为自己的制胜点是什么?

A:我没法说我的制胜点,这有自夸的嫌疑,大家可以自己去看。我对观众的了解是从戏剧学院就建立起来的。喜剧会直面观众,你能掌控观众的喜怒哀乐,这就像一个做铁板烧的厨师,现场炒完你能看得见食客的表情是皱眉头还是很愉悦,因为够直接。

“没有打动自己的,就自己打动自己”

Q:你怎么看导演和演员这两个角色的转换?

A:人最重要的状态其实是自由,当你超脱羁绊,特别是名利的羁绊的时候才是真正的自由。这个自由是有代价的。首先是要完成原始积累。我不希望做创作的同时还在为生活问题去发愁。我们不是含着金钥匙出生的人,可以衣食无忧的搞创作。供养父母老婆孩子,对家庭和身边的人负责,这些是很现实的问题。过去演员是我的职业,也是生存技能,不管怎样,先演了再说。之前自己创作第一部戏的时候,家人和朋友都不理解,我爸也因此跟我大吵了一架。我坚信我自己走的路是对的,我不愿意重复,不愿意周而复始。现在我达到了一个相对自由的状态。对于很多不好的东西,我可以say no。有价值的事情,我能掌控的东西,不给钱我也可以去演。只有超脱了物质的羁绊,才能越来越接近本真。

Q:这两年能打动你的剧本多吗?

A:说实话,很少。没关系,打动不了我,我就用自己的作品打动自己。

Q:怎么看“剧本荒”这个问题?

A:电影的种子离不开文学的土壤。上世纪90年代初,中国影坛涌现出了一批特别好的电影,《阳光灿烂的日子》、《活着》、《霸王别姬》……这些好电影的背后都是优秀的文学作品在支撑。“阳光灿烂”背后是王朔,“霸王别姬”背后是李碧华,那时候我们有莫言、余华、苏童、阎连科、贾平凹,现在中国文学有谁呢?中国电影的问题一定是中国文学的问题,我们这代人受到网络文学的影响和碎片化阅读的冲击,人心容易浮躁,但创作是需要平心静气的。还有,编剧首先要解决现实的生存问题。过去我们不注重产业链的发展,更愿意把钱给明星,反而忽略了真正影响创作的主体——剧本。

Q:你把《唐人街探案》写成了一个系列电影。为什么要把它系列化?

A:从一开始我就想确立一个喜剧探案IP。我的剧本40万字,两个主要演员的小传我写了十万字,是他们从出生到现在的编年史。无论走到泰国唐人街还是美国唐人街,这对组合都是固定的。所以我大力做的是人物。第二步可能会和游戏结合,第三步很可能和周边产品或主题乐园结合。现在大家都在聊IP,很多人喜欢坐享其成,比如孙悟空,他是个大IP,不断有人解构重塑,但是观众总会疲劳的。我们需要新的东西,这是创作者该做的事。我们中国偌大的文化大国连自己的侦探形象都没有,那才是让我们感到自卑的事情。

Q:你认为现在是电影行业的春天吗?这个春天给你带来什么危机或机遇?

A:对于创作者来说当然是,但竞争也是前所未有的激烈。市场容量大了,片子也多,真正开始大浪淘沙。前两天我和好莱坞六大制片厂之一的亚太区总裁在一起吃饭。未来他们希望用好莱坞的资本、经验和渠道,来找中国导演拍中国的故事。听上去挺牛B,但他们的目光已经开始盯准了中国市场的消费能力,人家在玩“师夷长技以制夷”了。我们即将面对的竞争还不仅是咱们本土的导演,和拥有百年电影工业基础的好莱坞直面竞争,这才是更可怕的挑战。

Q:遇到这种找上门来的外援,你会拒绝吗?

A:我一般是拒绝的。咱们中国资本也不差钱,为什么要他们的钱呢?借助外面的经验和渠道拍我的故事没问题,但是一定得保证我的电影在国外上映,咱得文化反输出。我们创造的中华文化要让全世界来看,这才是公平的。

“当爸爸这事不用准备”

Q:你以前说,拍爱情片像喝茶,拍战争片像喝酒,拍喜剧片的感觉如何?

A:像喝啤酒,大热天喝了一罐冰啤酒,带气儿,给劲,爽,特别痛快,但是喝多了也晕。

Q:《唐人街探案》里佟丽娅的角色是特地为她写的吗?

A:唐人街是个江湖,一个江湖怎么可能少了女人呢。就像爱情是一盘菜里的葱花,你可以大葱炒鸡蛋,那是爱情片,但也可以只是用葱花提提味儿。所以我写了这个角色。其实一开始没想到让丫丫(佟丽娅的昵称)来演。这次她更多的是来帮我。

Q:在你自己担任导演的作品里,以后的每部戏都会有个角色留给她吗?

A:因为她是我的缪斯女神,所以每次要特定给她写一个角色是吗?(笑)真不是。这个不一定,我没有特别地去为她设定角色。我倒是想我这辈子能为她写一部剧本,为她真正做一部属于她的电影,而不是说我拍每部电影都捎着她,那太无聊了。平时工作上,还是她做她的我做我的。

Q:在创作中她会给你哪些帮助?

A:她就是我剧本的第一观众,她很有天分而且有经验。我们俩之所以成为一家子,是因为我们对待很多事情的看法包括审美都是一致的。她有时候会在我的基调之上再给我一些好玩的东西。很多想法和台词都是她带给我的。

Q:听到老婆怀孕这个消息的时候,你是什么反应?

A:其实怀孕这个事情我们是有所准备的,并不是擦枪走火。我心里已经做好了当父亲的准备,当然会很欣喜。我跟很多当爹的聊过天,真正孩子带给父亲的改变是见到孩子那一刻会才发生的。我不知道见到他的那一刻我会有什么变化。

Q:为人父这件事,你做好准备了吗?

A:我觉得这事不用特别准备,我这一辈子都在准备迎接这一刻,我觉得我应该是一个好爸爸,我教育孩子的方式应该和很多父亲都不太一样。

Q:对于教育,你思考的多吗?

A:我经常反思,自己走到今天,受到了多少外部的作用和教育的影响,当然这不是根深蒂固的。我更愿意让孩子以一种自由的状态和顺应天性的方式去成长。我给他提供一个好的外部环境就够了。人成熟了之后,会尊重每个生命个体。他(她)的本质和命运其实从娘胎里就注定了,作为父母我们也没法更改,只能去引导。我会告诉他(她)我这么多年走过来的经验,也会教他(她)做人的基本道理,比如正直、勇敢、善良。

Q:听说你是个难以特别开心的人。

A:这就像一张纸的底色,一个黑底的背景,就只能拿白色去勾勒才会醒目。我骨子里面就是个“想太多”的人。这是我的底色和我的宿命,不是我能选择的。我们每个人扮演每个角色都是命中注定的,人生一遭就是看清楚自己。按照自己的宿命去做好自己。

Q:很多人一辈子也没有认清自己,你算认识自己早的吗?

A:我还在认识自己的道路上。古人说“朝闻道,夕死可矣。”我不敢说我明天去向何处,如果有一天你发现一个创作者的作品变了,你会质疑,那还是他的作品么?那是他的内里发生了异化。这也不是他能左右的,而是各种因果集合在一起的。当他的作品变了,也可能他的艺术巅峰暂时过去了。我不知道我什么时候发生这种变化,我尽量让自己保持不变。尽量不被这个快速的世界同化。