高山流水存知音

任海杰

2015年盛夏,我正在德国拜罗伊特看瓦格纳,收到李章同志的短信,要寄我一本《书信里的辛丰年》。当我刚从德国回到家,《书信里的辛丰年》已经出现在我的书桌上。

忙完手头一系列的活,方才定下心来拜读李章的书。这一读,心头大热,引发多少往事,千言万语,一时竟不知如何说。

我幼时练书法,年轻时转好文学,古典音乐长期以来仅是我读书写作时的背景音乐。直到有一天,犹如释迦牟尼面壁十年,一朝开悟——古典音乐突然成为我生命中最大的欢喜。这个奇特的徒变,我至今都难以解释清楚。从此由文坛转入乐坛。

不久,通过朋友介绍,我认识了李章,他那时在《音乐爱好者》杂志社工作。李章儒雅谦和,毫无架子,为人热情厚道。他说身体不太好,就要离开杂志社了,去编书,工作压力小一些。他送了几本《音乐爱好者》给我,问了我一些情况,其中说道:“要祝贺你喜欢上音乐,这不是每个人都有的福分。热爱音乐,享用一世。”后面的八个字,可谓是精辟之言,在后来的爱乐生涯中,我越来越体会到这八个字的分量。2003年,当我出版第一本音乐文选《音乐心情》时,我在书眉的自序中特意写道:“‘热爱音乐,享用一世。’这是一位音乐资深人士对我说过的一句话,现在,我想把这句话再转送给广大读者和爱乐者。想补充的是,此话千真万确。”文中的“音乐资深人士”,就是李章。

从李章那里回家后,我当晚就开读《音乐爱好者》,马上被吸引住了,那种酣畅淋漓的共鸣感觉,胜过我以前读小说的快感。其中印象最深的是辛丰年的文章。记得以前在《读书》杂志上看到过辛丰年谈音乐的文章,现在读来,更觉亲切,于是联系李章。他也很高兴我喜欢《音乐爱好者》,就翻箱倒柜,把他能收集到的《音乐爱好者》杂志统统给了我,有沉沉的一大叠,我很感动。说到我喜欢的辛丰年,李章说,他正在编一本辛丰年的音乐文集,文章大都来自《音乐爱好者》,马上就要问世出版了,“你可以一下子看个够了”。这就是后来风靡乐迷界的《辛丰年音乐笔记》。

写音乐文章而风靡乐界、知识界,辛丰年很可能是改革开放以后的第一人。虽然后来也有人写,但辛丰年的独特地位和影响力难以撼动。我想,这可能有以下几方面的原因。一,文革中,中西经典文化遭到巨大毁灭,西洋古典音乐更是深受其害,人们饥饿了十几年,辛丰年横空出世,正当其时,加之他文思泉涌,佳作源源不断。二,辛丰年懂一定的乐理,但他的文章不摆谱,很少有专业术语,深入浅出,娓娓道来,尤其受音乐爱好者和文化人士的欢迎和激赏。三,辛丰年具有深厚的历史和文学功底,阅读广泛,他是将古典音乐放在历史和人文背景中的,所谓厚积薄发,常人难以企及。四,最重要的是,辛丰年有真性情,对音乐怀有真挚淳朴的大爱,真正的赤诚之心。大家可以看一下辛丰年的儿子严锋为《辛丰年音乐笔记》写的序——《辛丰年其人》,这篇序我不知看了多少遍,每次看每次感动。辛丰年对音乐的挚爱,犹如木心对文学的挚爱。他写戴留斯,说“人也惆怅,乐也惆怅!”他写莫扎特的钢琴协奏曲,说“向太阳”……真挚性情跃然纸上,感动无数乐迷。

辛丰年的音乐文章最早出现在《读书》杂志,后来主要发表在《音乐爱好者》杂志,其关键人物就是李章。现在,读了《书信里的辛丰年》才知道,李章是通过《读书》杂志编辑向辛丰年约稿,才促成了后来的音乐美事。李章拉过琴,作过曲,当过指挥,当他遇见辛丰年后,就像钟子期与俞伯牙,成为难得的知音。喜欢音乐而成为朋友的人,有,但像辛丰年与李章这般深情厚谊,就极为罕见了。其中的关键,用辛丰年的话来说,“李章是位好人”;用辛丰年的儿子严锋的话来说,“父亲也是位好人”。如此,好人碰到好人,自然就成为人间佳话。可以说,辛丰年写作生涯最高潮的文章,就是发表在《音乐爱好者》的佳作,即李章编辑的《辛丰年音乐笔记》一书。

辛丰年于2013年3月26日以九十高龄去世,与他最热爱的贝多芬去世日相同,这样的巧合意味深长。他的去世,不仅在乐迷中、音乐圈,而且在文化界,都引起关注。有媒体发布他去世的消息,有著名人士撰文悼念,这对仅以音乐文章闻名的人来说,是极为鲜见的礼遇,在辛丰年之前,似乎还没有哪位获得如此殊荣,可见辛丰年的影响力。现在,与辛丰年友谊最为深厚的李章编著的《书信里的辛丰年》问世出版,是对辛老最好的纪念。

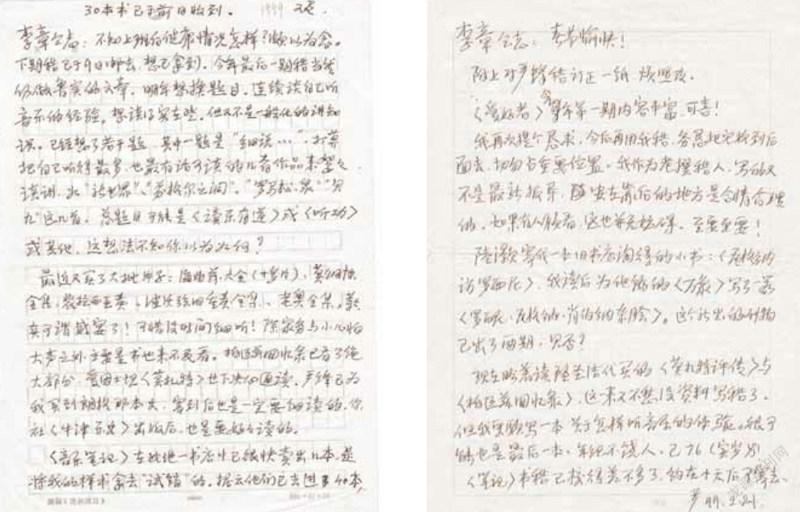

李章与辛丰年相识二十多年,他们的交往可以分为两部分,前十年是李章供职《音乐爱好者》的时候,后十年是李章在出版社当编辑的时候。他们之间这二十多年的友情,可以说是现代版的钟子期与俞伯牙。关于《书信里的辛丰年》一书,我印象深刻的有这么几点:第一,这本书展示了我们平时在辛丰年音乐文章里很少看到的、他在日常生活中的认真、仔细、踏实,他的音乐文章写得这么好,一定与他的这些品格分不开。第二,想不到辛丰年平时听音乐的条件居然那么一般,有一段时间他甚至与简单的“随身听”为伴,更不用说身在南通的他,几乎没有机会听现场音乐会了——就是在这种情况下,他居然写下了如此美妙的赏乐文章,真是吃进去的是草,化出来的是奶,令我更为感佩。第三,也有人认为,辛丰年的文章太过文学味,不够音乐主体——其实,“以音乐为主体”恰恰是辛丰年所反对的,请看他写给李章的信:“现在的音乐书刊中之偏向:读乐大多虚而不实,以并不高明的‘文学性’还有‘新闻性’掩盖了对音乐美的不关心与无所知,爱好者们似乎只知唱片、版本、音响,有文无乐之书,而不去从更多更实在的方面去热爱、认识音乐。”所以,那些认为辛丰年的文章文学性大于音乐主体的人,是有失偏颇的。

如果说,我们以往对辛丰年的文字还比较熟悉的话,那么在这本书里,我们“意外”地见识了李章的才情。作为编辑,李章平时较少写文章,但《书信里的辛丰年》让我见识了一位以往深藏不露的李章,他不仅精通音乐,见识独到,文字老练,还不乏幽默,令我忍不住要摘录几段。

写到海顿的音乐流畅:“我发觉流畅是很重要的美质,也许是我本人不太流畅的缘故。”

谈到自己喜欢色彩丰富的音乐:“知道自己浅薄也控制不住,就像岁数很大还喜欢甜食。”

说莫扎特:“莫扎特总能用小把戏玩出大气象。”

更意味深长、令人动容的,是李章写给辛丰年的最后一封信,时间在2013年的7月4日。以往,李章每每欣赏到让他心动的现场音乐会,都要写信给辛丰年共享。现在,辛丰年不在了,李章以2013年5月23日(辛丰年离世近两个月),维也纳爱乐六把大提琴音乐会现场观赏的生动描写,结束全文:“辛丰年先生,您以为如何?”读到这里,我不禁热泪盈眶。

俞伯牙走了,钟子期还在。我想,李章心中写给辛丰年的信,将会是绵延不绝的。高山流水,知音永存。