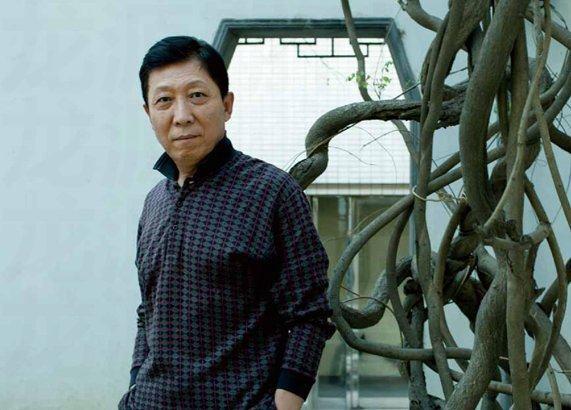

手艺人韩童生

邓郁

图/本刊记者 姜晓明

演员韩童生长着一张不像“好人”的脸。

眼皮宽,两窝眼袋深得像两弯潭。镰刀眉一扬,就是个跋扈的主儿。眼一抠,阴角儿附身。嘴角一撇,立马又成了“刻薄”俩字儿。

比他小10岁的国话演员徐卫开玩笑,“论长相,他可不如我。我们都说,一个长成这样的人还能当演员?”老搭档、话剧演员冯宪珍当着韩童生的面讲,“你还是别笑了,你笑起来比哭还难看。”

算他晚辈的黄渤和廖凡长得也不讨好,但这个时代早生出了类型片、性格演员和文艺青年,可惜韩童生没赶上这拨。“嗨,现在的主流也还是拼颜值啊。颜、值,哼。”演员何冰露出一声嗤笑。“哪怕你在某些角色已经向观众证明,我是一个能演正面人物的人,大家依然会以貌取人。”

一个月前,根据萨特戏剧改编的国话老戏《死无葬身之地》重演,有“韩粉”特地从外地赶来北京观看。但我们在剧场口碰到的年轻观众,多数对韩童生印象模糊。待看到照片,“哦,有点眼熟,原来是他!”

长得不好看,知名度不高。而对他的另一个共识却是,“戏太好了。”

考上中戏前,才十五六岁的何冰只看过《阿Q正传》。当时话剧给他的印象是“一帮人在上面说事儿,装神弄鬼,哭泣又怒吼”。看了韩童生演的《命运的拨弄》,他才开了窍。“我们国家那会儿的笑声很少,怎么能全场人都捧着肚子,哎呀,就跟看卓别林电影一样。”

导演田沁鑫和韩童生合作过《生死场》和《赵氏孤儿》,她说,“韩哥两头不占,不喜欢显山露水,也从不苦大仇深,总是嘻嘻哈哈,却能永远给你安全感:只要有他在,你就有了‘这准成’的底气。”

对这位大哥,演员何冰有很多话要倾吐。他俩主演的戏剧电影《十二公民》在北京国际电影节公映完,何冰让我向“韩爷”转达他的祝福。“今年,他整60了吧?我希望他一直演下去,带着他的梦。”

“可是这么好的演员没好戏演,祝也白祝。”他掐掉手里的烟,哑然失笑。“韩爷是一个没有得到价值最大体现的表演艺术家,可能是因为他长得不好,可能是因为他为人低调,或者不善钻营。但可能了半天,惟一的一个肯定是他的技术真的太好了。我们没法儿要求这个时代的人手艺还能这么好。问题是,那些看韩童生的戏的人,还会来电影院吗?”

《十二公民》改编自美国电影《十二怒汉》,背景由真实的法庭变成了法学院里的一场考试。剧中,医生、教授、保安等12个不同背景的成年人为了帮助孩子补考成功,组成了一个虚拟的陪审团,决定一个被怀疑杀死穷困生父的“富二代”是否有罪。在交锋和倾诉中,社会歧视、阶层矛盾,每个人的纠结与心酸,次第呈现。

影片在废弃的体育馆拍摄。12名演员围在一张长桌前,排练了17天。“只有舞台戏和话剧才这样干,影视是不可能的。”韩童生很珍惜这样的机会。

他演的3号,手里一直拿着一个套着毛线套儿的水杯,瓶子里的茶酽得吓人——符合出租车司机的职业特征,形体上却很少“规矩”。韩童生仔细观察过,“因为平时坐在驾驶位上受束缚惯了,一旦离开车就会招各种使自己舒适的姿势,不是单腿支到椅子上,就是半蹲或者盘腿。另外,司机需要察言观色,经常留意乘客,所以他的眼睛是灵活的。”

待所有人都同意“富二代无罪”后,3号“坚挺”到最后。剧终一段5分钟的独白戏,泄露出这个北京爷们儿尖酸刻薄外表下的伤感和脆弱:“如果不是这个案子,3号可能永远不会哭,只有心中潜藏的父子情是他心里最柔软的地方。孩子离家出走6年,一个电话都没有,他不知道到现在自己活着是为什么,我挣这个钱是给谁啊?没有意义。他把这种怨恨转嫁到嫌疑人富二代身上。他表现愤怒,其实内心在流泪。最后他并不是在跟11个人斗争,是在跟自己斗争,恨自己的冷漠。”韩童生分析。

现场联排时,导演徐昂和何冰都让韩童生先别把劲儿都使出来,谁知他根本控制不住,“嘣”地就演上了。何冰说:“我们很难分辨究竟是角色还是韩童生。他为什么这么固执,是因为他爱,爱本身就是偏见,他太爱他的孩子了。韩爷演得如此流畅,不容易。话剧情景浓烈的时候,大家还在里边,因为知道有人在看我。可是拍电影的时候可没人在看,旁边那些看着的不是观众,是国话、人艺的同行、竞争对手,那真是当众孤独啊。”

排完,全场为他鼓掌。可惜的是,这一遍没有开机,何冰和徐昂在复盘时痛心疾首好几回。韩童生说,手艺人不知道偷懒。

不知懒惰的他从小就爱模仿。比如《英雄儿女》里头“我们的王成,是毛泽东的战士,是顶天立地的英雄”这种独白,时不时地在胡同里来一段,觉得自己“挺带劲”。上中学时,他从舞蹈学院搬来整出的舞剧《白毛女》,让那些从没穿过、练过芭蕾的女孩儿都“立了起来”:“就是生练,我去舞蹈学院,人家告诉我们调度,我们看人家排练,自己画小人,把舞蹈的动作都记下来。”

16岁读完初中,老师说你去社会上历练几年吧,不成还能再回来念书。他这一去,就再没回学校。在物资局团委的七八年,倒也没白待。同事里会曲艺的不少,他从他们那儿学会了快板、相声、二胡。“以工作的名义欢乐着”,看似也不错。

“文革”结束后,他头一次看了话剧《枫叶红了的时候》和《北京人》,突然明白自己要投身何处。舞台上灯暗了,幕布打出一束光来,他会想里边出现了一个什么场景。那时候的布景多半是写实的,桌子、椅子,柜子、床,都很细致。“演员演绎着一个完全不是自己的人,演得那么好。下一场灯一换,又不晓得会是什么样一个场景,有什么新的矛盾产生,很神秘。在那有一个人畅快地读那些你喜欢听的语言,又欣赏,又替他们过瘾。于是就想,我要是站在那儿,可能会是另一番景象。”

两年后,报考中戏的机会来了。他的声音条件不差,但最后没被录取。“不够英俊呗,那时都得浓眉大眼型的”。好在天道酬勤,中央实验话剧院有几个老师看了他的考试,觉得他是可造之才,让他参加了剧院办的两年制学员班,在剧院史上空前绝后——仅此一期,共26人。

韩童生意识到,“我最终的梦想在这呢”,就去话剧院了。

让何冰如受“天启”的《命运的拨弄》,为韩童生迎来了生平第一座戏剧梅花奖。那年他33岁,演活了剧中善良、老实、唯唯诺诺的俄罗斯医生卢卡申,“风趣又不油滑,格调清新”。

冯宪珍眼中的韩童生聪慧,也有北京人的小狡猾。“《命运的拨弄》和《老妇还乡》,都是悲喜交加的角色,但那种是智商比较高的幽默,不是小聪明。这是他与生俱来的,别的演员不能替代。和韩童(生)搭戏,我们天天笑场,憋不住。”

早年他在《小镇风情》中扮演唱诗班指挥西蒙,一个悲观厌世的颓丧人物,戏份少得可怜。这样的角色很容易演得平淡,韩童生把他设计为一个成天借酒浇愁的人物。剧评人康洪兴说,“在表演他指挥时,不是一味地去表现他的沉闷寡言,而是在消沉的情绪中加进了接连打饱嗝的动作和怪声,引得歌手们不停地发笑。而他自己,却又一个劲地板着面孔指责别人笑。既丰富了人物性格,也加深了人们对他的同情和惋惜。”

当演员的好玩儿在于,时常会有如神来之笔的灵光一现。电视剧《大丈夫》里,他饰演的顾大海在重症监护室里,守在昏迷不醒的妻子身旁,举着一打超市打折的促销彩页试图唤醒她:“你別睡了快跟我上超巿去,你再赖这儿不起来,好东西都让人抢走了!”明知道她醒不过来了,还在念:“红枣,原价七块九毛九,现价5块。你醒醒……”导演没喊停,韩童生就不断地往外吐词,到最后还有好多词儿没说完。他说演员随时在不断储存各种情景,像带着速写本的画家一样。

他在电视剧《民兵葛二蛋》里演塔湾村的囧村长孟富贵。孟富贵喜欢寡妇屎蛋娘好些年,某天两人待屋里约会,葛二蛋等人生闯进来。“被窝里的孟富贵尴尬得赶紧把脚缩回去,结果人家看到一只大脚和小脚,还是穿帮了。他儿子叫他‘爹’,他很严肃地回答,‘不是我!’”演屎蛋娘的演员王晴说,这些都是韩童生的点子。“太逗了,而且是冷幽默,不是那种咯吱人的。他虽然长的不是所谓男一号的脸,但很有魅力,那些特别漂亮却死板的脸,我根本没有看下去的欲望。”

《命运的拨弄》这个剧名,在韩童生身上得到了活的演绎。这部戏他本来连C角都不是,只是开场澡堂里泡澡的男人中的一个。

一天,那部戏的导演文兴宇请他到家里吃饭。小韩不知何故,“诚惶诚恐”。原来文导对男主角不是很满意,问他要不要来试试。结果下午一试就有掌声,导演说“是你的了”。事实是,韩童生太喜欢卢卡申这个角色,私下早把词背得烂熟。彩排时原作者梁赞诺夫来中国考察,看戏后评价,“这是一个很有潜质的演员。”

冯宪珍说,学员班里有人误场、忘词儿,韩童生从来没有过。“他做过剧务,当过演员队的副队长,负责杂七杂八的事儿。《死无葬身之地》97年首演,到现在快20年了,若望的戏服他穿着还很合适,身材基本不变。这很难得。”

韩童生牢记剧作家梅耶荷德的话,“就让错误产生吧,总比中庸之道好得多。”所以他会尝试探索各种新的形式。1986年排《和氏璧》,他在其中演相玉人,只有两三分钟戏份。怎么在最短时间内把相玉人的职业和心态最快地外化?他向当时的动作设计边兰星请教。

“他就给我设计了一个很难的动作。”采访室里的韩童生站起来演示:“抱着这块玉从直立开始,左腿弯曲蹲到地上,然后用右脚踝往上拔起来。”这原来是美国黑人霹雳舞里的一个动作,舞者穿的是运动鞋,韩童生穿的是体操鞋,对踝骨危险很大。他却在练功房的暖气管旁边,一口气练了4个月,愣是把这个看似不可能的动作练到在舞台上连做16个。

左:话剧《赵氏孤儿》右::电影《十二公民》剧照

右:《民兵葛二蛋》

“这种极致到可能损伤腿脚的动作,意义何在?”我问。

“相玉人想奉承皇上,手里其实空空,我做的时候,观众都在鼓掌,觉得这小子把分明是假的东西表现得却像真的。下蹲这个动作既是技巧的表达,也是和人物情感的糅合。”

话剧《死无葬身之地》里的法国游击队长若望是个不讨巧的角色,为了保护他和监狱外面的战友,牢中的队员被鞭打,爱人吕茜被法西斯强奸。怕软弱的弗朗索瓦会告密,牢友以集体名义将这个17岁的孩子灭口。当队友因为赴死而获得尊严,若望却必须在灵魂煎熬中独活。

首演时,他和冯宪珍都感觉很难把握。18年后,他多了点自信。“不管观众是否理解,萨特的‘残酷性’在若望身上已经得到了体现。这里面有对人性的拷问。在这个时代我们很容易卷入世俗和平庸,但要追求精神上的高尚。怎么追求高尚?好的剧本,有力量的剧本,是可以让你高尚的。”

一说起话剧,他的眉眼、手脚,全打开了。可这么爱戏的人,2005年之后接的新排话剧却越发减少,好像“戏剧理想都快丢失了”。独爱舞台的冯宪珍经常对韩童生半打趣半认真地说,“快回来吧你,别净沉迷于对铜臭的追逐了!”他不讳言,接演影视剧有挣钱考虑,但也是因为好的戏剧作品少而又少。

他俩都难忘2011年汉语版的《打造蓝色》,那是一出讲述老年人生活的法国话剧。导演让-保罗·温泽尔是日常派戏剧的领军人,要求演员在台上不借助化妆、造型,“连口红都不抹”。韩童生笑说,这部戏让他“晚节不保”,“比如男人手淫,摸女人乳房,以前我们从没在舞台上这样演过。剧中这个老人躁动又童真,一边放毛片,一边看宇宙星辰,充满能量,这对于我们东方人来说是不可理喻的。”

排练初始,在国内已是“老戏骨”的他有点放不开。温泽尔上来示范,对着冯宪珍直接做了个摸胸的动作。“艺术这东西就是把灵魂都抛出去,没有什么不舍得的。法国人就觉得没什么,咱们还是有障碍,可在人家的艺术观面前,我觉得自己这种想法特别龌龊和渺小。”

放不开的不止这点。今年,刚刚退休的冯宪珍和民营剧社的年轻人一起,乐呵呵地排了离开国话后的第一部戏《丽南山的美人》。韩童生却“下不来”。在剧院待了几十年,体制这个框套在他头上,他觉得牢靠,踏实。而且,戏剧在他心里那么崇高、高尚,是职业性的。“如果只是玩票性质的话,我就不太愿意。”

“可过于这么想,不出去试试,也可能错过一些好戏?”

他点头。“对,这个东西也会被打破,我也在反思。很多民间剧团的演员对戏剧的热爱与我们相同,他们不是体制内的,像蓬蒿、鼓楼西这些小剧场,还能拿出钱、拿出精力来做,应该对他们充满敬意。所以最终还是要看编剧、导演和合作者。”

韩童生是六一儿童节出生的,他对新人最爱说的一句话就是:“别叫老师,叫韩童就成。我这名儿起得不好。一辈子都考取不了功名。”拍《大丈夫》时赶上情人节,演大女婿的田雨没想到韩童生让闺女给他买了盒巧克力,“他说让我送给我家那位作礼物,真是心太细了。”

何冰说,以前韩童生在拍戏现场很愿意开一些玩笑。“我们都是这样小丑型人格的人,但是他现在越来越羞涩,可能他觉得自己上年纪了吧,这样是不是为老不尊啊。其实我特别想劝他,别介,韩哥,该干嘛干嘛,憋了一辈子了我就这么逗怎么了?我们要继续逗这个世界乐,继续欢笑,而不是去扮演一个彬彬有礼的君子。完全没这必要。”

他和何冰一起参加《鲁豫有约》,三分之二时间都是何冰在说。他坐在两个快嘴身边,手不时摸摸衣角,像个刚出道的新人。《十二公民》拍完开庆功会,他也不往多里喝。“韩爷酒量大,就是不敢放开。就是怕别人指责你呗,你怕什么呢?当你真的知道观众喜欢你这个人的时候,有什么放不开呢?”

导演徐昂觉得,韩童生是一个把自己包裹得特别严实的人,“可能因为他内心特别柔软。柔软会生发出两种情况,一种是被别人刺得连疼都不知道了;另一种是自己在外面长出一层壳,厚到谁也捅不进去。他可能是后者。”技巧好的演员一般都怕拖累别人。徐昂却从心里希望韩童生能更“纵容”自己一些,“让自己失控下,像车漂移的瞬间,那一刹那会非常美妙。”

韩童生也知道自己的“毛病”。“尊重别人,有礼貌,不轻易出头,不要拔尖,当然有它的好处,但也容易受局限。有新的想法不敢表达,会想很多,这样至少对别人不构成威胁吧,但确实缺少了锋芒。”

这就不难理解,像《命运的拨弄》“机会送上来”,《小镇风情》的外国导演让演员自行报名挑选感兴趣的角色,都是他演艺生涯里难得再现的一幕。“要让我自己说,导演,我来演这个,能比别人强,我做不来。”

如果自己不够主动,就需要外力。徐昂认为,韩童生理应得到更多的重视。“如果对‘现实主义表演’这门手艺不加以保护的话,这门绝技在中国会失传,就像以后可能不会再有给佛像开脸的人一样。”

何冰相信韩童生还能演更大体量的东西,那种极具人性特征的电影,不管角色是善或恶。“他需要土壤和阳光。以我的判断,他的内心是很怀疑自己的,又不肯放弃。”

让何冰欣慰的是,《十二公民》拍到还剩五六天的时候,韩童生聊兴大起,索性烟也不戒了。“一开始来我们剧组的时候他也不信,你们是真的严肃认真地干吗?听说你们真排十六七天啊,那来吧,我就喜欢这个。等拍起来了,哎这个好,他放松了,觉得如鱼得水,安全了,舒服了。他就是这样一个人,内心会有一种保护,这个保护不是提防人的,而是这个世界没告诉他你足够优秀。希望他能早一天听到这个世界的回答。”