父亲和我

陈宪

尽管父亲已88岁高龄,但他走得很突然。阴阳两隔,竟如此之快,我万万想不到。我和父亲有一些相似的人生经历,每念及此,颇感惊异。没有任何人为安排,却一一发生了。

父亲和我都做过共青团基层的团委书记。父亲16岁那年,在家乡加入中国共产党。在战争年代,父亲担任过地方共青团组织的团委书记。也许是这段经历的缘故,父亲南下时,是华东局共青团干部工作团的一员。上世纪50年代中后期,父亲是上海交通大学团委书记。父亲说,到团中央开会,时任共青团中央第一书记胡耀邦说,现在“大跃进”,一个冬瓜长到九十多斤,比我团中央书记还重。

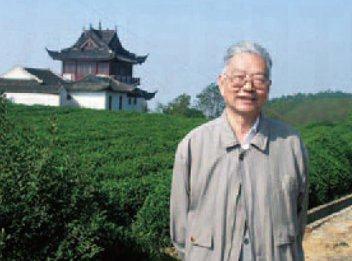

陈浩(1927-2015),江苏射阳人,干部

我在16岁时,去了江西插队。我务农不到三年,就被招工,到南昌铁路局公安处做民警。因在路局《铁道报》上发表了几篇小文章,被公安处组织科发现,借调到政治处工作。考察了半年左右,我被任命为公安处团委副书记。后参加高考,被江西财经学院录取,便放弃了铁路的“铁饭碗”。

我和父亲在同一所大学念过书。父亲在50年代后期,由组织选送到人民大学“中共党史”研究班学习。为期两年的学习后,父亲转到党务工作的岗位。据说,因为评职称,需要证明学历,人大举办的“两年制”研究班被認定为研究生学历。可以肯定,从那个年代人大各专业研究班毕业的许多人,都凭这个学历当了教授,或研究员什么的。父亲直到退休,从未提过评任何职称的要求。更令我不解的是,父亲在个人履历表“文化程度”一栏,填过“初中”或“相当于高中”。我曾就此问过他。他说,参加革命前念过六年左右私塾,加上南下前到中央团校半年的学习和人大的两年,填“初中”或“相当于高中”是合适的。

1985年,我从毕业后工作的江西大学(现为南昌大学)考入人民大学。就在那一年,为满足日益增长的考研需求,人大的一些专业开始招研究生班。我报考的“国民经济计划与管理”专业,那年招了4个方向的硕士研究生班。我们到人大后发的学生证,是研究班的学生证。我当时就想,这种学生证是否当年用剩的。以后更感觉到,人大的教职员工大多把研究班和研究生班视为同路。其实还是有区别的,前者以“调干”为主,后者都是考进去的。第二次去人大,是1991年秋,开始攻读经济学博士学位。我所在系的系主任说,你是“二进宫”,就不要走了。但我还是像绝大多数上海人一样,能回上海是一定要回的。免俗真的很难。

父亲和我在同一所大学工作过。父亲“文革”前的工作,主要是在上海交大。从人大回来,父亲到一系(船舶制造系)担任党总支书记。“文革”前不久,父亲调任分部(即基础部,都是一年级学生)党总支书记。那时交大分部就在法华镇路535号,现在安泰经济与管理学院所在的地方。有一次,父亲骑车带我去那里玩,半路被一位警察拦下来,警察看过父亲的工作证,冲父亲一笑,说下次不要带了。“文革”期间,父亲被关在法华校区他原来的办公室,进行“隔离审查”。我曾陪母亲或带弟弟去看父亲。往事不堪回首,用在这些地方是恰当的。在还未调到交大工作前,我趁到安泰开会,或参加博士论文答辩,到那几幢小楼边看看,心里很是感慨。

2007年,我下决心调到交大工作。感谢交大接纳了我。在以后出版的随笔集《谁来关注利益失衡》的“作者小传”中,我写道:“到上海交大安泰经济与管理学院工作,就是回到了我开始接受教育的地方(交大安泰经济与管理学院即将搬入徐汇校区,它是交大原来的主校区。我小时候就在这里看电影、游泳和玩耍),这难道不是一件圆满、惬意的事情吗?”当然,世事复杂,人们都可以料想。到了已过“知天命”的年龄,离开一个工作十多年的学校,不会是件很简单的事情。办完调动手续后,我到医院告诉父亲,我调到交大工作了。他颇感意外,还是说了一句:到交大好。父亲在“文革”后调到上海海运学院(现为上海海事大学)工作。从这句话,足见他作为一名老交大人,仍然对交大有着深厚情感。我想,我从60年代初交大子弟小学的学生,到今天的交大教授,是对父亲的一种慰藉。

就性格、处事方式等而言,我和父亲还是有较大差别。这些差别部分来自时代,部分来自个体差异。父亲是按刘少奇《论共产党员的修养》的逻辑成长起来,加上性格极内向,他是不轻易表态、不轻易发表自己观点的。他处事稳重,洁身自好。如果我现在讲几个他廉洁自律的小故事,肯定有人认为太夸张了。因此,也限于篇幅,就打住吧。如果我事先征求父亲意见,他多半会反对将这篇文章拿出去发表的。父亲一生淡泊名利,了解他的每一个人都很清楚。