卡帕多西亚 赴一场假面游戏

黄亭亭

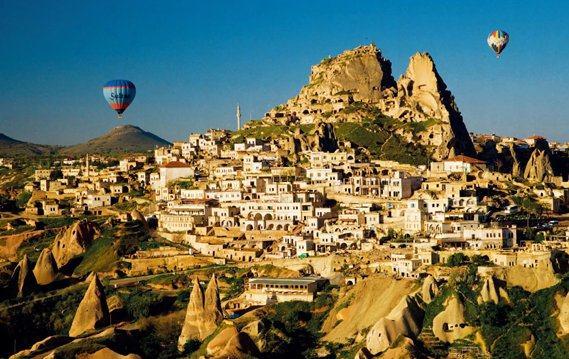

热气球是卡帕多西亚最梦幻的点缀

随着清晨的第一缕阳光,我们进入格雷梅(Göreme)的地界。

第一眼看到的,是各种造型的石柱和暧昧的天际线,还有悬浮其间大小不一的热气球。阳光如缓缓亮起的舞台灯光,一点点勾勒出它们的轮廓,直至一切都明朗、确凿。我无法将视线移开——这个过程持续了几分钟,又似乎持续了几个世纪。

然后,我们才注意到更近的景致:蜿蜒的小街,童话般的岩石房子,偶尔驶过几辆造型卡通的小车……这儿明明是动画片《摩登原始人》的主题乐园,而不像一个地球上的城镇。

一段可以让自己幻化为任何角色的奇幻旅程,就此在土耳其卡帕多西亚(Cappadocia)上演。

假设好莱坞科幻大片——比如《星球大战》——的设计都是合理的,再假设你是一个不小心掉到地球上的外星倒霉蛋,卡帕多西亚绵延4000平方公里、寸草不生、凹凸有致的地貌一定会令你产生家一般的亲切感;你或许还能在格雷梅的不明飞行物博物馆(UFO Museum)找到特别眼熟的飞行器。

如果你恰好是个对人类历史和艺术感兴趣的外星人,那么在这片土地隐藏着的种种秘密会像遗失已久的宝藏,令你欲罢不能。

一切要从远古时代的超级火山喷发说起:三座火山的长期喷发在这片区域形成了层层堆叠的火山灰、熔岩和碎石,筑起一片高达300米的台地。岁月流逝,这些火山岩层被风雨和地震重新雕琢,形成赤、金、绿、灰等各色石柱,呈锥形、针形、蘑菇形和金字塔形。如果你有兴趣乘坐人类研发的早期飞行器——热气球,就能在空中发现更多惊喜:除了这些被当地人称为“仙人烟囱”(Fairy Chimneys)的石柱之外,还有许多壁立千仞的悬崖和蜿蜒数十里的峡谷。如同一个恶作剧,造物主以这种耸人的方式,施予人类一块奇特的地皮。

从此,这里就成了亚欧一些强悍民族的争逐对象。早在西元前20世纪,史上最早使用铁的民族——赫梯(Hittite)人就在这里建立强大的王国,开辟了人类最早的小麦种植区。赫梯文明离奇消亡之后,亚述人在这里建立贸易据点。西元前6世纪初,波斯人占领并统辖这一地区,将它命名为Cappadocia,意为骏马之乡。西元前334年, 亚历山大大帝东征到这里,确立了希腊人的统治。西元前190年之后,这里沦为罗马帝国的一个行省。罗马推崇多神教,对初兴的基督教进行残酷镇压。

于是,早期的基督教徒用虔诚、智慧和血泪,在这片土地上搭建起与耶稣互动的平台。如今“卡帕多西亚”这个古老的地名已经从地图上消失,但它仍然与早期的基督教血肉相连。《新约》多次提及它,据说《圣经》中的3位圣人St. Basil of Caesarea、St. Gregory of Nazianzus和St. Gregory of Nyssa都是卡帕多西亚人。其中,St. Basi是卡帕多西亚人神互动过程中最重要的一位人物。他被称为“唤醒石头的人”,是令“仙人烟囱”变得千疮百孔的“主要责任人”,也是洞穴主义生活哲学的开山鼻祖。

现在,你可以按下快退键,化身为信奉耶稣基督的早期教徒,追随St. Basil的脚步,回到中世纪的卡帕多西亚,见证洞穴教堂和地下城的发端。

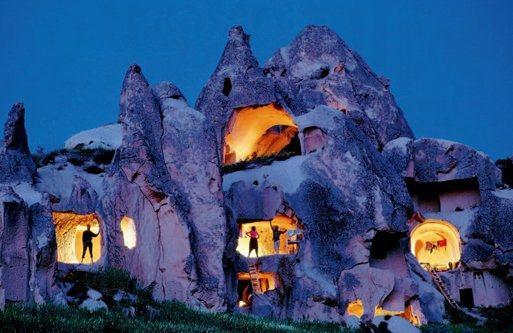

早在St. Basil建立隐士社区之前,基督先民便相中了这个与世隔绝的地区,利用削尖的木棒将松软的“仙人烟囱”和地下岩层镂空,打造成简陋的居所和教堂,以躲避罗马帝国的迫害和阿拉伯人的追杀。

这种疑似偷懒的手法不仅确保建筑冬暖夏凉,也有易藏难查、易守难攻的防御功能,更巧妙地兼顾了冥想所需的个人空间和St. Basil倡导的集体祈祷,因此迅速在卡帕多西亚地区成为一种风尚。西元4世纪,虔诚的信徒们遵循St. Basil的教诲,大规模遁入这些洞穴居住、修行。随着新兴基督教的地位巩固,这里很快成为研究和传播基督教教义的中心。

此后,人类耗费数百年的时光,在石柱里建起千百处洞穴教堂、修道院和隐居所,几乎彻底放弃了所有享乐,以苟活的姿态过着蝼蚁般的生活。不少苦行修士为接近上帝慕名而来,形成松散的宗教社区。西元8世纪初,基督教内部发生分裂,新一轮宗教迫害使地势险要的卡帕多西亚再次成为基督教徒的避难所。西元9世纪和随后几百年,受信奉伊斯兰教的阿拉伯人和突厥人影响,当地居民纷纷改信伊斯兰教,坚持信奉基督教的希腊人几乎全部撤离。

这些建筑曾经是人神互动的桥梁,现在又成了历史学家和旅人的游乐场。如今有三十多座历史价值极高的洞穴建筑,最年迈的可以追溯到西元6世纪,最年輕的距今也有900年的历史,它们都集中在一个位列联合国世界遗产名录的巨型“烟囱”——格雷梅露天博物馆。

这座博物馆囊括格雷梅山谷中保存最完好的几座中世纪洞穴教堂。从外观来看,博物馆像是纯天然的所在,进入之后才会发现大有乾坤:馆内教堂大多采用拜占庭式的建筑设计,建在一个正十字平面上,四翼长度相等;中央的穹顶总是描绘着基督像;教堂周边通常附带厨房、餐厅、酿酒石窟和储藏室,有的教堂甚至建有起居室和卧室。带有暗门和隧道的教堂,通常建于宗教迫害最严重的时期,它们由蜿蜒狭窄的隐秘通道连接起来,人们在必要时相聚,无事时各自冥想修行。

由于建造时期、体量、风格各异,这些洞穴教堂就像永不消失的PPT文件,忠实地为后来者呈现早期基督教艺术史的演变过程。

圣巴巴拉教堂(the Church of Saint Barbara)相对简陋,耶稣像、圣巴巴拉像和一些赭红色的神秘图形并存,最奇妙的是某些角落里还绘有造型诡异的生物——令人再次联想到外星人。

蛇之教堂(the Snake Church)可谓“小而怪”。狭小的祷告室内,一幅壁画描绘了威震十字军的“屠龙战士”圣乔治屠龙的故事,但不知何故,龙被画成了蛇;另一幅壁画中的圣欧诺菲拉斯全身赤裸,拥有两种性征——胡须和乳房。关于这位圣人,官方说法是,他曾是住在埃及的虔诚修道士,小道传闻则说他曾经是妓女,在皈依基督教之后被赋予了胡须。

黑暗教堂( the Dark Church)物如其名,由于建筑结构特殊而常年不见天日,里面的壁画反倒因此鲜艳如新,主调为蓝色的场景大多来自《旧约》和《新约》,耶稣受难像令人印象深刻。

博物馆里最古老、规模最大的是带扣教堂(the Church of the Buckle)。它由以红绿两种色调为主的老教堂(建于10世纪初)和以金蓝两种色调为主的新教堂(建于11世纪)组成。100年间,教徒们把教堂扩建到洞穴深处,老教堂成为新教堂的拱顶门廊,如今新旧两部分都保存完好。

相比于气势恢宏的梵蒂冈圣彼得堡大教堂、圣母百花大教堂等等,卡帕多西亚的洞穴教堂不会令你联想到自己的渺小,而是让你完全忘掉自己。在幽暗石洞和精美壁画造成的强烈反差中,你不得不暂时成为一个隐士,拜服在造物主和先民脚下。

在当今土耳其,托钵僧旋转仪式几乎变为商业演出,人们索性把它的中文译名唤作“托钵僧旋转舞” 图 / 达达ZEN

如果说洞穴教堂是基督先民筑起的巨型蜂巢,那么卡帕多西亚的上百座地下城便是更古老的巨无霸蚁穴。

洞穴酒店

早在西元前4世纪,这些地下城就出现在古希腊历史学家色诺芬的著作《远征记》中。其中一些可能建于更久远的青铜器时代,人们为了躲避野兽的攻击、储物过冬,开挖了最早的地下住所和隧道;据说赫梯人也是地下城的早期居民,他们留下的文字资料曾提及遭到所谓“海洋人”的入侵。可以确信的是,从6-7世纪波斯和阿拉伯军队出征消灭基督教起,当地人的所有地上活动,比如豢养牲畜、酿酒、生活、教育,全部转入地下。由于罗马人、波斯人和蒙古人的长期较量,以及永无休止的部落冲突,这些地下城兴旺了25个世纪之久,直到14世纪,卡帕多西亚趋于稳定,居民们才重返地面。

留存至今的地下城大约有40座,出于安全考虑,目前有6座开放参观。其中,Ozkonak 是规模最大的一座,Derinkuyu(意为深井)则是最完备也最有趣的一座。

穿过狭窄幽暗的入口隧道之后,你会被Derinkuyu宽敞的地下小广场和四通八达的隧道迷宫震惊,进而联想到各种动画片和角色扮演游戏里才会出现的场景。一款名曰《刺客信条:启示录》的游戏正是以此为灵感来源。

现在,不妨化身成游戏中的主角,刺探Derinkuyu地下城:

躲过入口处可能泼下来的滚烫热油之后,随便选一条隧道深入下去,如果你够机灵或运气够好,它们会引领你顺利到达地下55米的负7层——迄今还有7层尚未开放,如阴曹地府般深不可测;反之,你可能被困在致命的陷阱里,或不停地原地打转。

这一路上,你会看到马厩、牛棚、带有圣坛和洗礼池的教堂、带磨石的谷仓、酿酒间、炉子熏黑的厨房,以及学校和墓地。从这些细节中,你可以推断:最有权和最有钱的家庭住得离地表最近,占据最佳的地理位置;墙上密布的凹痕和孔洞是居民们传递信息时留下的痕迹;深达55米的通风竖井与地面连通,保证城内的空气流通;蛛网般的低矮隧道只容一人进出,利用杠杆原理,重达两吨的大圆石可以随时阻挡入侵者的脚步,这是防御者设置的第二道保险;从巨大的体量看来,这座城市可以容纳1.5万人……更惊人的是,这座地下城有可能与9公里之外的Kaymakli地下城相连。

复杂的生活和防御设施、严密的规划设计,暗示这些古老的地下城还隐藏着许多未解之谜:在这片几乎无法耕种的贫瘠土地,上万人如何获取维生的食物?如此浩大的土石工程,是由多少人、经历多少年、利用何种工具完成的?有些研究者提出了有趣的猜想:在远古时代,卡帕多西亚一带可能发生过某种原因不明的大爆炸。这里古建筑的废墟与乱石,都显示出剧烈爆炸后的痕迹。从地下城发掘出的古代文字也曾提到过“飞行的敌人”。但是早在飞行器产生之前,这些“飞行的敌人”又是谁呢——莫非外星人又来抢镜头了?

驴是当地常用交通工具,适合崎岖的道路

上天入地之后,穿越古今的旅程还有一段不容错过的戏份:在丝绸之路的五星级古驿站——黄色商队驿站(Saruhan Carevanserai,意为大篷车宫殿)扮演远道而来的客商。

丝绸之路上主要的交通工具骆驼,一天通常能行走30公里,奥斯曼帝国规定,沿途每隔30公里要修建一处驿站,每个驿站都配备了“保镖”、医生、阿訇、铁匠、理发师和修鞋匠,各国客商可以在驿站中免费吃住3天。

而在奥斯曼帝国建起驿站网络之前的1238年,黄色商队驿站已经傲立于卡帕多西亚的土地上。远远望去,这座由大理石和火山岩建成的霸气城堡就如《一千零一夜》里苏丹的行宫——几乎能让巨人通过的大门、精细雕琢的塔楼、可以同时容纳300人的喷泉庭院、总面积超过1000平方的5间中殿、奢华的壁龛和内饰,还有土耳其浴室里华美如艺术品的浴缸。最不容错过的,是独特的宗教活动——伊斯兰教苏菲派的托钵僧旋转仪式(Sema Ceremony of the Whirling Dervishes)。

在当今土耳其,这项祈祷仪式几乎变为商业演出,人们索性把它的中文译名唤作“托钵僧旋转舞”,旋转的托钵僧形象也被卡通化,与旅游城市的各种纪念品杂陈并处。虽然卡帕多西亚也是土耳其重要的旅行目的地,但当地的苏菲教徒保持了这项仪式的本真。在黄色商队驿站恢弘大气的中殿和昏暗的灯光下,你能体会到这项仪式应有的庄严肃穆。

4位白袍棕帽的托钵僧手持4种不同的乐器,在一片寂静中登场,沉稳地落座。Ney(状如竹笛,音质近似埙)奏响了苍凉低回的旋律,汇入一个吟唱颂词的男中音,另外8位头戴棕帽、身裹黑色披风的semazen(进行旋转祈祷仪式的僧人)才列队缓步进入举行仪式的场地,面对面盘腿而坐。男中音继续吟唱,弦乐和打击乐加入其中,配乐变得丰富密集, 8位僧人起身列队,脱下黑色披风(象征在永恒精神世界的诞生),露出纯白的僧袍和黑色的腰带,向场地正前方的神龛鞠躬,再彼此鞠躬(象征对先知和万物的致敬),重复三次之后,他们正式开始旋转祈祷仪式——对急于观看“旋转舞”的人来说,这样的前奏也许过于漫长。事实上,根据苏菲派的理念,只有通过赞颂穆罕默德、凝聚了足够的精神力,僧人才能进入祈祷阶段。

随着Kudüm的鼓点,8位僧人开始像陀螺一样旋转,僧袍飘飞起来,如同8朵正在开放的白花。他们双手缓缓举过腰间,在胸前交叉(象征精神与神的融合),随后开始踮起右脚,以左脚为圆心逆时针旋转,右臂高举向半空(象征接受神的力量,为每个人祈福)。他们连续旋转了十多分钟,陶醉其中,将自己的身体作为祈福的“导体”,传达出苏菲教派的重要理念:宇宙间的万物都在旋转,托钵僧在自转的过程中寻找大爱的真谛。

旋转停止,配乐隐去,全场依旧一片寂静,没有人喝彩,没有人鼓掌。事实上也不应该鼓掌,毕竟这不是演出,因此也禁止拍照和录像。托钵僧们再次一一向神龛鞠躬,安静地缓步离场。

现在,我们告别那些幽暗的历史和沉重的话题,回到娱乐至上的现代社会,假装一个正在四处寻找灵感的艺术家吧。随着旅程的深入,你会发现,卡帕多西亚的自然环境不仅是灵感的来源,更反衬出人类对艺术的渴求——某种程度上,艺术是人类接触神明的媒介,也是对抗虚无的武器。

在卡帕多西亚的小城镇里,岩洞壁画、陶艺、织物工艺都很发达,但更惊艳的是几近失传的湿拓画(Ebru)——原来世间还有如此水淋淋的作画方式!和沙画相似,观看湿拓画的创作过程比欣赏成品更带感,或者说,湿拓画的画作成品,不过是这种行为艺术的副产品罢了。

我们找到了乌希萨尔镇上的湿拓画家Naile Bozkurt女士,她的新画廊正好试营业。敞亮的门厅和洞穴式的工作室展示了她在纸本、岩石、木头、玻璃、陶罐甚至丝巾上留下的各色湿拓画作品,或传统,或写意,或先锋,被不同角度的灯光照耀着。

Naile的资助人备上地道的土耳其红茶,和我们闲聊。趁我们不备,Naile像魔术师一样在工作台上放了一个方形的“大托盘”,尺寸和对开的画纸差不多(后来我们在土耳其其他地方也看到了湿拓画家的作画过程,但他们的托盘尺寸大多只有明信片大小,更便于当众展示)。

“托盘”里装着某种液体,看起来像油和水的混合物。“这种溶液是湿拓画魔术师最重要的道具,里面是清水和一种名为gull的玩意儿。Gull可以分离水和油质颜料,至于配比嘛,商业机密!”Naile神秘地眨眼。

和中亚、南欧的湿拓画不同,土耳其湿拓画使用的gull大多由黄蓍树胶、鹿角菜和蓝茎根粉制成。Naile用的就是这种传统的植物制品,而不是牛胆汁。这种物质和清水的配比,决定了湿拓画的成败。如果严格按照古法,制作这种溶液需要好几天时间。

Naile又变出几支造型古朴的毛笔和画锥。她选了一支毛笔蘸取土黄色的油质颜料,将颜料撒落在水面上。颜料瞬间自由地扩散流转,有种难以掌控的美——无怪乎湿拓画的另一个名称叫浮水染色。“你们猜的没错,这些毛笔是我自己用树枝和马鬃做的。颜料有三种,油质的用来制作背景花纹,植物和矿物颜料要配合画锥,用来绘制主体。”

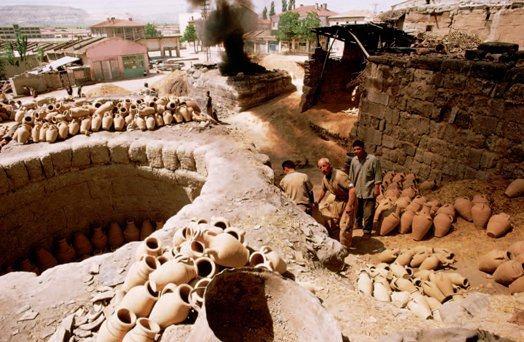

阿瓦诺斯是卡帕多西亚的“陶都”,几乎家家户户都会烧制陶器

她用尖利的画锥蘸出深绿色的植物颜料,在水面上轻轻一点,水中便有了一个逐渐扩散的绿色圆斑,漂浮在土黄色的背景花纹之上。她用干净的画锥在圆斑中央一戳,就有了一个逐渐扩散的透明圆心。画锥划过绿色圆斑的中央,勾勒出一个“洋葱”。接下来,“洋葱”被隨意切割成一个抽象的造型。草草几笔,抽象的造型就成了某种植物的茎叶。她又在绿色的顶端点出一块朱红色的圆斑,随意点点戳戳,一朵简洁的郁金香就出现在了水面上。我们不禁鼓掌欢呼。她再将一张对开画纸平铺在水面上,细细把画纸抚平,确保画纸和水面无缝贴合。几秒之后,她把画纸平稳地拖出“托盘”,画纸完美复制了水上的画面,还滴滴答答地滴着水。

整个作画过程不过短短5分钟,画的也只是湿拓画中最入门级的题材。为了这5分钟,Naile要提前好几天制作溶液,更要花费数十年的时间掌握和摸索作画技巧:和其他作画方式不同,湿拓画的每一笔都不是最终所得,每次下笔都会得到不可知的效果。如果技艺不精,作品表达的主题就会大打折扣,甚至可能无法得到成品。

完成和艺术家的交流,卡帕多西亚的旅程才算圆满,这也许会耗费一周甚至更久的时间。相比于伊斯坦布尔、以弗所、棉花堡之类的土耳其旅行胜地,卡帕多西亚可谓自成一体。它是这个星球上最“神奇的土地”,没有之一。