“反人类”的人

庞礡

在人类与地球环境的对峙中,他想让人类从狂热的繁殖欲望中醒来,以减少子孙的方式向世界做出让步

韦斯曼坐在广州一间咖啡厅的讲堂里,墙壁和空调隔绝了闷热的空气和淅沥的雨点。这位畅销书作家开始了中国之行的最后一次演讲。

与此同时,南极上空的臭氧层空洞正在慢慢扩张,紫外线从大气层穿过;南极巨大的冰川正在慢慢消融,这些以固态沉睡许久的水顺着洋流蔓延,终将漫上低矮的沿海城市、三角洲和岛屿;切尔诺贝利,老人们不顾一切返回家园,核辐射的影响随时间流逝积累在他们身体里。

韦斯曼将各个部分的情节全部连在一起,看到的是一张渐渐收紧的网,这张网随着人类与地球的对峙而渐趋收紧。将这张网放松下来的方法,就是让人类从狂热的繁殖欲望中醒来,以减少子孙的方式向世界做出让步。在《倒计时——对地球未来的终极期待》一书中,他提及了对世界的期待——在本世纪末,将世界人口降到20亿,人类就能从快速增长带来的生存压力中探出头、缓口气了。

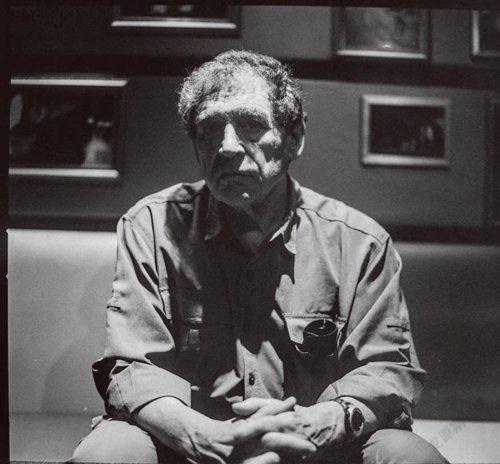

从北京出发,到南京、上海、广州、深圳,写着演讲提纲的稿纸在旅途中揉得皱皱巴巴,68岁的作者从衬衫口袋里抽出老花镜,开始讲述他的理论。听者大多有着年轻的面孔,他们出生并成长于计划生育政策之下。

“请问,您支持计划生育政策吗?”在中国,韦斯曼常常被问到这个问题。

在《倒计时》的序和最初的演讲中,他明确表明了对这项政策的看法:“我不去评价这项政策(计划生育)是否产生了最好的结果,因为真相永远比简单的对错容易得多。”

写作之前,韦斯曼到中国拜访了当时参与制定计划生育政策的蒋正华。在蒋的描述中,中国的学者们在1950年代就有了将人口控制在7亿到8亿之间的想法,然而历次社会运动中,生育政策一再波动。到1970年代末期,当专家们根据模型算出中国最佳人口数目应该维持在6.5亿到7亿之间的时候,中国人口已经超过了9 亿。当时,平均每个妇女会生3个孩子。

政府不得不悬崖勒马。在韦斯曼的演讲中,同一个问题被反复提起——听众想从他口中得到一个明确的是非答案:计划生育和开放二胎政策,支持?还是反对?

韦斯曼的答案很简单——他不希望中国人为此牺牲良多,然而这份自由像一颗定时炸弹。

站在非洲的土地上,韦斯曼看见的不是狂奔的动物,而是人类从这里出发,跋涉到世界的各个角落,成为那里的殖民者。“在非洲,智人进化的过程给这些大型动物留下了一点余地,而当人类迁徙到亚欧大陆、大洋洲和美洲大陆的时候,当地动物完全没有防备,就经历了恐怖的屠杀,人类甚至可能带来了这些动物无法抵抗的传染病。”韦斯曼说,这次发生在更新纪的大屠杀要远远惨烈过人类历史上任意一次对同胞的伤害。

漫长的演化给了每一片土地完整的生物链,而入侵者则以蛮横的姿态毁坏均衡。但是人类没有想到自己才是生物入侵中最恐怖的一种动物——就算他们意识到了,这也会被渲染成人类历史上光彩照人的一笔。

伤害最终还是转移到人类的身上,反噬这些贪婪者。现在,长分子链的塑料被磨成微粒,从浮游生物口中流到人类餐桌上;非洲的杀虫剂随着食物链,最终在因纽特人的母乳中被检测到。

在非洲的村落,卡车司机将艾滋病带到城市中,再通过妓女甚至雏妓传播开来。韦斯曼看到感染艾滋病的父母死去,留下受感染的孩子为了生计出卖身体,直到早夭。“艾滋病正在杀死一代人,”部落的老人告诉韦斯曼,“但这件事并不重要,反正动物会重新执掌这里。”

如果没有这些入侵者的打扰,这个世界又是什么样?2007年,《没有我们的世界》出版,韦斯曼在书中描绘了一个人类突然灭绝后的世界。在这个思想实验中,断掉的生物链重新连接,生物们高调回归被占据的领地。而在寻访的路上,一条宽度为4000米的狭窄地带给韦斯曼最深刻的印象:在这里,他看见自然强大的自愈能力。

那是韩朝边境的非军事区,丹顶鹤从远处飞来、敛翅栖息。韦斯曼避开密集的地雷,经过拿着M16步枪的士兵和森严的检查站来到这里。1953年,韩朝两国达成协议,在三八线的两侧各自划出两千米的土地,双方军队严阵以待。

无人区生机盎然:欧亚大山猫、中国鹿、黄喉貂,这些动物借着战争的制衡得以喘一口气。“没有人会承认自己不祈求和平,但摆在眼前的事实却是,如果没有仇恨与敌意清空了这个地域的人类,这些鸟类很快会面临绝种的危机。”

乌克兰的切尔诺贝利有一样的境遇。韦斯曼的祖父生活在那座城市,苏联占领了这片土地之后兴建起核电厂。祖父被杀害之后,韦斯曼的父亲在11岁时踏上了前往美国的旅程。“我父亲很少谈起曾经在切尔诺贝利的生活。”

韦斯曼决定去切尔诺贝利追寻上一代人的血脉,然而核爆炸洗去了整座城市的记忆。苏联人和乌克兰人的龃龉已经成为历史,野猪、熊、麋在街道上漫步,雨燕在建筑间穿梭。核辐射为动物带来难以统计的伤害,然而也帮他们赶走了人类。

看似田园牧歌式的书,在出版之后遭到责难:“这本书将为环保主义者招来更多的不满,因为他们关心环境甚于关心人类。”刻薄的评论家甚至调侃,想必“没有我们的世界”才是最好的世界。

对于韦斯曼来说,这不算言过其实,书中他介绍了“人类自觉灭亡运动”——呼吁人类自觉放弃生育,让种群走向灭亡。这个运动的负责人雷斯奈特反问韦斯曼,与其等待人类在恐怖主义与资源争夺战中衰亡,最终带着仇恨与不安而灭亡,为何不让他们带着尊严安详长眠呢?

尽管所谓的灭绝运动不过是思想实验,但韦斯曼明白,人类的尊严确乎与他们的数目相关。

“一个细菌以每分钟一分为二的方式分裂,两个分成4个,4个变成8个,以此类推。如果我们早上在这个瓶子中放入一个细菌,正午时候瓶子已经满了,那么,瓶子半满是什么时候?”

“答案是在11:59。”

实际上,韦斯曼提到的这个故事类似马尔萨斯提出的人口原理的前提,即人口以几何级数增长,马尔萨斯的理论中还包括了对资源以算数级数增长的假设,当实际人口的数目超过资源所能供养的人数,自然规律会自行生效,清理这些多余的生物。这个理论在社会主义国家遭到了批判,原因是马尔萨斯将贫困归罪于人口增长,而马克思则认为这是为资产阶级脱罪的理由。

“你赞成人口原理吗?”这也是听众常常提及的问题——问问题的人,显然带着质疑甚至优越感。

中国人,或者说是现代人确实有底气问出这个问题。技术的提升不断给人类以惊喜,让食物在短期大幅度增加,从而让地球能够养活和生产更多的人口。有人预言人口暴增的印度和巴基斯坦会发生大饥荒,然而绿色革命却让新增的两亿人口活了下来。绿色革命的发起者、生物技术专家布劳格也因此获得诺贝尔和平奖。

但事实上,布劳格在获奖发言时就给出了警告:“如果人类想击败饥荒,就必须在控制人口增长和增加粮食产量两方面做努力。”

布劳格得诺贝尔和平奖的45年之后,韦斯曼在印度看到了更悲观的景象:大量增产需要的水、种子、化肥和劳动力价格飞涨,农民们债台高筑,尤其是地下水位下降,农民们要挖更深的井、买功率更大的泵,才能维持粮食生产。到最后,他们不得不选择喝农药自杀以逃避债务。“前几天,我们的邻居才刚刚死去——我们是彼此自杀的见证者,”一位刚刚失去了父亲的印度女孩这样告诉韦斯曼。

印度的农民曾在绿色革命后为养活了整个国家而自豪,而现在却被沉重的现实逼向死亡。

他厌倦了喋喋不休的环保主义者说服人们减少消耗。韦斯曼在旅程中看到,即使是偏远贫困的小镇,人们也会有一部简陋的手机,而他们每天最重要的事情之一就是将手机的电量充满——哪怕是想方设法在公共线路中偷电。“减少生育有安全套,但是消费却不可能有避孕套,”韦斯曼说。

在泰国,韦斯曼结识了一个宣讲节育思想的经济学家。在某次演讲的时候,学者手中一整串的安全套掉到地上,全场大笑。他为了吸引观众的注意,干脆将安全套像气球一样吹起来。从此吹气球成为演讲的保留项目,在这样的笑声中,泰国人慢慢接受了他的建议。而伊朗,骑着小驴带着面纱的女医生将药箱中的安全套和避孕药分发给民众。

“泰国的妇女在选择少生孩子之后,还会得到一头小猪仔作为奖励,这样妇女们也找到了改善生活的新方法,村庄也不再拥挤。”

在到访伊朗时,韦斯曼看到了最有效的方案。1989年开始,伊朗实行计划生育政策。在自愿的前提下,所有人都能免费接受节育措施,包括直接绝育的输精管切割和输卵管结扎手术。

更重要的是女童教育。1975年只有1/3的伊朗妇女识字,到2012年,伊朗的大学里女学生超过60%,低于 26岁妇女的识字率为96%,在政府中工作的女性超过1/3。受过教育的女性不再愿意做生育工具,工作和教育让她们将更多时间与精力专注在自己身上。当内贾德上任,宣布要增加5000万人口时,她们马上发起了签名请愿和游行。从家庭和生育的死角走出来的女性,不愿意再走回原来狭隘的世界中。

教育带来的变化有多大呢?韦斯曼曾见过一个港口边的小村庄,装满虾的船只停泊在这里,船长会雇佣村民来剥虾壳——但他们只雇佣孩子,因为孩子灵巧的小手才能将虾壳剥干净。于是,大量生出小剥虾工成为当地人的选择。

一群商人改变了现状。他们建立起一座小学校,让剥完虾的孩子们在这里读书。老师用热水洗干净他们身上的腥味,教他们数学和文学。几年后,韦斯曼来到了这所学校。当他问起这些孩子未来的打算,男孩说警察和医生,女孩子则说老师和护士——想必他们不会重蹈父母的覆辙。

韦斯曼说,他要的并不多,如果想覆盖所有人群,每年用于节育的花费是80亿美元;而现在已经投到这个领域的金额是40亿美元,其中有80%由美国政府出资。“这不过是伊拉克战争中美军一个月的花销,但得到的好处却能覆盖全世界。”

但韦斯曼不得不承认,在人类共同的生存危机面前,短视而善变的政治家才是他最大的障碍。两伊战争时,伊朗推行“2000万人军队计划”,将女性的生育年龄从18岁降为13岁,结婚年龄更是低至9岁,给每个新生儿派发口粮和其他补给,7年之内伊朗生育率高达4.2%,接近妇女的生育极限。而现在,免费节育手术已经停止,女童的结婚年龄又一次被下调至9岁,女童教育也不再如以往那样受到支持。韦斯曼采访了那些过去骑着小马将节育用品送往荒漠深处的女医生们,但发稿时不得不为了她们的安全而将真实姓名隐去。

即便是在美国,韦斯曼想要的关于避孕和节育的资金也随时岌岌可危。“你知道,如果当年奥巴马在竞选中落败,罗姆尼当选,这个摩门教徒一定会马上取消现在仅有的40亿。”——人类还有多少个明天呢?