有关摄影的四个没有料到

章开元

我手里至少有三四本畅想21世纪的书,有外国人写的,也有中国人写的。从内容上说,有关21世纪人类变化的方方面面都有涉及,但唯独四点哪本书也没料到:首先是手机摄影的应用与普及,再一个是以手机为接收和发布终端的多媒体信息网络的崛起。当然,当下德国相机产业逐渐走向没落和手工制作照片的几近绝迹,这两点更不在人们可预料范围之内。

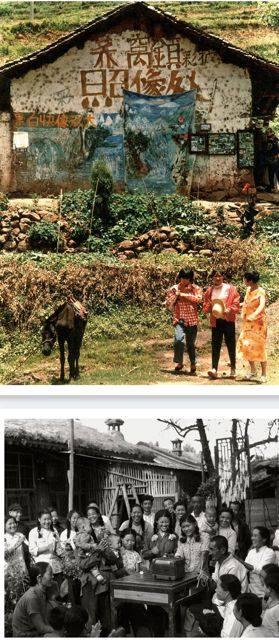

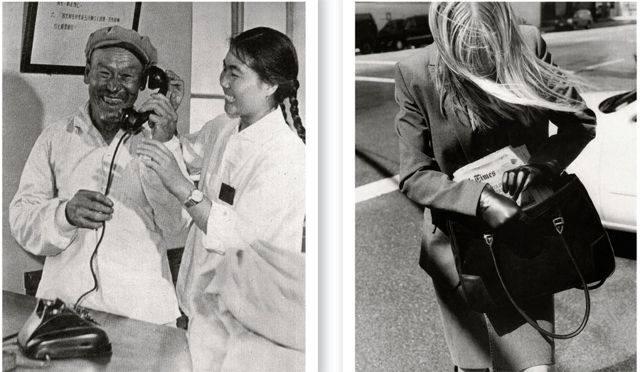

先说第一个没料到:手机摄影。在20世纪末和21世纪的头十年,估计没多少人会料到手机拍照能成气候。尽管在2010年已有不少人用手机拍照,但仍未被专业人士看好,其关键是画面像素不够,影响成像的清晰度,尤其不能放大看。但随后,硅谷的工程师与各照相机厂家研发部门的科技人员之间展开一场没有硝烟的战争,后者无可奈何地败下阵来。前者明着不说,暗中却发誓要击败已发展170余年的传统照相机产业,另辟蹊径,走一条完全不同的路子。虽说2010年后,世界主要照相机生产厂家几乎全面转入数码相机生产。但此时此刻,硅谷的工程师们正在捂着嘴偷着乐,其中几个野心最大的“歪才”决意将世界上所有照相机统统送进二手店,并将绝大部分吃摄影这碗饭的人变成21世纪的8级泥瓦匠——尽管绝技在身,却已无太多实际用处。

话说15年前我去过硅谷,在山景城(Mountain View)和帕罗奥图(Palo Alto)市的大街上走过一遭。小河里停着游艇,玻璃窗大楼外停着并不十分豪华但很干净的汽车,街上看不到一个人。当时,甚至包括工程师们自己,谁能想到世界上一群颠覆传统摄影方式的鬼才就窝身在这里。今天的硅谷已经或正在成为世界的新媒体概念实施和硬件研发之都,它所颠覆的不仅仅是传统摄影,还包括所有的屏幕娱乐方式,和媒体传播方式,甚至是整个人类的文化生态。15年前,日本和德国相机的制造业虽然已经不像往昔牛气冲天,但盈利仍旧可观;柯达公司的那块老牌子也还在纽约州罗切斯特那个小地方戳着呢。岂知,近200年来,光学和机械的潜力已被人开发殆尽,照相机和手表已沦为大众消费品;而微电子和数字技术的潜力,人类才刚刚认识,前途不可限量。现在手机拍照的廉价性、隐蔽性、移动性和迅速分享功能,已成为对抗传统相机的四大优势,对绝大多数拍摄者来说,仅这四条已十分受用。至于成像质量和长焦摄影,终究不属于大众需求。就如同8级泥瓦匠的手艺,只有在给有钱人家盖四合院的时候才用得上。

第二个没料到的是手机为接收和发布终端的多媒体信息网络崛起。如果手机只是打电话或传递文字信息,那它对摄影构不成什么威胁;而眼下的情况不然,即时图文音视频混合发布,已成为手机的重要功能,而且还免费,这点儿好事全让这台小东西给占了,单纯的照相机如何干得过它?

现在兴问“时间去哪儿了”?最

近我才恍然大悟,去哪儿了?太简单

了!全到微信那去了——至少对相当一部分年轻人而言是这样。

必须承认,微信囊括了即时通讯工具的几项最主要功能:省钱、即时、便携、个人发布、文字图片视频声音混成等,再加上手机本身能拍照——功能真的不能再多了,再多也用不过来了。不过,在可预见的未来,系统运营商还试图在手机上挂载更多的功能。对于有摄影需求的人来讲,手机已成名副其实的“拍摄掌中宝”,变为真正意义上的傻瓜相机,一百七十余年来形成的以相纸和印刷品为主要媒介的摄影方式可能将被颠覆。在如此小的屏幕上看照片原先是不被人在意的,尤其是职业摄影师,几乎不屑。但影像在网络上大量地被即时上传和浏览,弥补了观看者对摄影作品的尺寸和其他细节需求,“有个影儿就得”的心理已成共识。事实上,手机上的图片画面除了不够大外,影像质量并不差。这样一来,对于在电脑大屏幕上观看和制作照片的后续环节,绝大多数人已经认为没那个必要。这就是今天的事实。

第三个没料到是德国相机产业风光不再。德国相机曾经是无以伦比的,无论是外观还是制造精度,其他国家都难以望其项背。但那是机械和光学相结合称霸世界的时代,当世界进入数字时代,以及人们不再习惯于花大价钱总用一种东西后,德国的照相机就不那么吃香了。其实何止照相机,几乎所有经日耳曼人之手精工细作出来的工业品,现在都受到了空前挑战。单是2012年的1至8月,德国就有约2万家企业破产,其中许多是挺过第一次和第二次世界大战的老牌机械制造厂家。岁月蹉跎,商海无情,今天对于大多数人而言,一件东西的经久耐用已不再是卖点;其实厂家也不愿意,是个东西就用一辈子,工厂早破产了。新颖和廉价,用坏了不修干脆扔掉,是当下的大趋势。可这两条恰恰不适合德国人,更不适合于德国照相机。在数不清的摄影人中,肯花大价钱玩“老面孔照相机”的人终归是少数。所以德国照相机的现状和未来是不难预料的。跟德国照相机有着共同命运的还有音乐CD,及其所有有关它的播放装置,此前的黑胶唱片和录音磁带就更甭提了。

第四个没料到是所有经放大机制作的大尺寸照片将成古董,至少在我看来,原先在暗房经由放大机和专门药液冲洗水漂出来的、能拿在手里、有一定尺寸的(至少8寸以上的)照片,不光是越来越稀罕的问题,这样的照片,想做假都难。

记得文革前,北京电影院放过一部意大利现实主义电影,名叫《伪金币》,说的是伪造金币的人花了相当于一枚真金币的代价终于做出一枚假金币,然后拿到市面上去“试用”,结果处处碰壁,根本花不出去,做了赔本买卖。反观现在,要想做假老照片在市面上盈利,也只能骗骗从未见过真正老照片的年轻人而已。想制作假照片,环节极多,成本自然不低;因为没有多少老相纸能完好地留到现在,所以就算使用照片原底,按老方法放大,最终也只是个新货,只有影像价值,没有版本价值,放个20年,或许才能卖上价钱。20多年前的原版老照片,从底片到最后能拿在手里的照片,中间手工操作流程好几道,即使你严丝合缝地模仿,相纸的那种自然撂旧(俗话叫包浆)效果,也会使你一筹莫展,尤其是纸基放大纸,早就过期了,有如你找一块200年前的玉不难,找一个一年前的馒头却很难一样。

人类预测未来的能力总是很差,常常失之千里。这不怪人的智力低下,只因历史发展的进程比人的预想要快得多,而且经常以非常规的方式推进——因为人们想尽快享受自己和他人劳动成果的愿望总是那样强烈。有言道:人生苦短,时不等人。多少人15岁的时候吃不起巧克力冰棍,到55岁吃得起的时候又不想吃了;30岁的人或许还觉得自己年轻,可下一拨22岁的又追上来了。

整个世界已进入一条非常通道,以时间定义,快慢都是问题。英国著名的哈罗和伊顿公学,400年前创办,当时的宗旨是让附近的农民子弟接受标准化教育,没想今天变成了贵族学校,哈罗公学的学生至今还戴在头上的平顶粗编草帽,就是农民子弟的标志。1940年,日本社会草蛇吞象,穷兵黩武,导致工业原料奇缺,大兴用鲸鱼皮、鲨鱼皮、甚至青蛙皮制成皮包、钱包、眼镜套之类的民用品,当时卖得很便宜。现在用这些皮做的东西,摇身一变都成了奢侈品。还有北京的大碗茶,以前是给三轮车夫喝的,现在则是企业老板;以前喝的就是水,现在那叫文化。

总之,让人想不到的事情总在发生。不过,对于摄影而言,我觉得变来变去,有两条应该是变不了的,一是它的纪实性,二是它的娱乐性。尤其是后一条,凭着手机摄影操作简单、便于携带、几近免费、迅速分享这四条铁定的优势,摄影为人类所带来的生活乐趣,将是无可限量的。