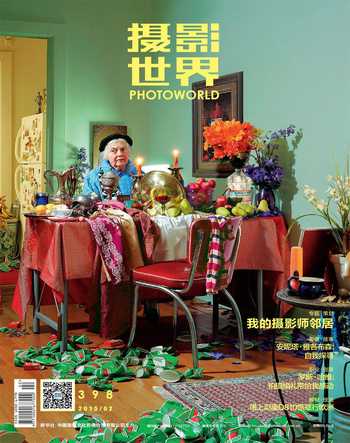

莫毅:《我的邻居》影像里的人类社会学

赵兰

穿过北京艾荷华农庄的拱形大门,可以遇见一个类似蒙古包的白色大棚。那就是摄影师莫毅的工作室。光线通透的大厅里挂着几道红色的布条,承载着作品《我的邻居:18条胶卷的324个记忆》这一庞大的视觉记忆集群的作品。大厅尽头处,高高挂着的,就是他从这组作品中甄选放大的那幅知名的《红被子》。

三年前,莫毅从天津搬到北京,和其他艺术家群居在一起,这和他之前的创作和生活环境不同。不过这是符合他想法的创作地,“浪漫、无拘无束而且有一点野性”。数年前,我曾去过他在天津南开区的寓所,租住在1960年的老社区里,光线灰暗,楼道逼仄,40多平方米的居住面积里摆满胶卷和相片。而《我的邻居》的诞生,就源于他生活和居住的这一片居民社区。“《我的邻居》是我用7年时间对上个世纪六七十年代到2000年之间建设的那一类居住建筑和其中生活样态的一次视觉调查。从1982年开始直到今天,我都生活在这样的居民社区里。拍摄这些是因为它们是我的国家在从过去走向未来中看得见的真正相貌,它们暗示着过渡中的经济和精神,既映照过去也是反映当下普遍情况的象征性缩影。”莫毅说这是他拍摄这组作品的目的。

让观者感觉这是自己的邻居

作为中国当代摄影先驱,莫毅的影像语言直接且带有冲击力。批评家顾铮称莫毅为“中国当代摄影的两极之一”,而他的作品也呈现出温和与对抗两种方式的表达。这个耗费十多年、用无数胶卷拍摄的《我的邻居》,从那些小区居民窗户和窗户里的风景、楼道和单元门、自行车座垫、空调铁罩、天空的电线、被子等9个影像分类给观者带来视觉冲击。其中,莫毅感受最强烈的是一种集体记忆认同感:“比如洛阳、太原、沈阳等不少观看我作品的人,他们会觉得我拍的是他们家门口,我的邻居就是他们的邻居。”这也是和“国家进程”这个宏大概念所能联系起来的集体记忆。

在莫毅镜头里,这些邻居居住的楼房主体大多是20世纪六七十年代开始,由政府单位主导修建的楼房。“在商品房大量修建之前,全国各地这一批建筑的楼高、甚至连砖的颜色都是一样的。但生活在这些建筑里的人,生活方式却并不一样。”这一点,也是他通过自己居住环境的变化而观察到的。“我住过1970年代的楼房,像1980年代和1990年代的楼房我也住过,你会发现,单元楼入口处有很多管道和线路暴露在外面。”莫毅说,当时的楼房设计比较简单,没有预留管道线路的位置,但随着经济发展,煤气、暖气管道、有线电视、电话线等很多线路只能从外面钻孔后进入楼道再分到各户。“现在看很难看,但对当时的生活而言却是非常美的,这时候,透过这样一幢建筑能看见时代的变化,1990年代的很多特征加在1960年代的身上。”这是一些无生命的楼房,而在莫毅看来,他是用镜头对准一个穿着大衣的人,大衣上那个硕大的补丁让人浮想联翩。

对莫毅来说,这种有趣的纪录项目是见证从过去到未来的一个象征性的时代缩影。他把自己的镜头对准邻居的窗户。“给自家窗户和空调装钢铁的框子可能是个平常行为,但就因它的普遍、长期和集体无意识,你就不能不把它重视为现今中国的一种民俗现象。”那些未知面孔的邻居就慢慢从莫毅镜头的中浮现出来。“你能发现工人出身的住户自己制作的防盗网,他们会用工厂里留下的边角料制作成与众不同的花纹,而知识分子可能就是从大街上找到可以制定防盗网的商户加工。”

在拍摄过程中,莫毅也会和邻居聊天,“我看到他们的楼道里堆放着蜂窝煤,甚至直到2008年我仍能拍摄到这样的场景。他们告诉我虽然早就通暖气了,但是用煤球炉取暖的方式能比暖气管道的费用少一半以上。

照片中邻里的文学化情感

虽然没有一张面孔,但邻居的身份就隐藏在镜头之下。这时,摄影师莫毅是艺术家,并不是文学家。虽然冬天邻居那一户花草颓败的防盗窗里,放着布满灰尘的白色护士鞋可能就像一篇小说的开头,莫毅拿起笔可能就能走进这扇窗,去探究居住其中邻居的生活。可他只是端起相机,对准楼道里邻居堆放不舍扔掉的杂物。“很多水缸、煤球那些住在胡同平房时才用的东西也被搬家的邻居放到楼道里,这其实也是不同个体在国家规范化的建筑体系里的生活表现。”这些影像同样带有文学化的情感。他猜度那一扇扇门后人家的生活,在阳光射入小区尘埃的光线里,按下快门。

使用胶片拍摄,每按一次快门的过程都不可能逆回。对于自己创作的这组照片,莫毅在标题里用了一串有意思的数字:18个胶卷,324个记忆。“它从9个方面展开,每个方面又都用了9个胶卷进行记录,而记录的方法和态度也几近于复制或拷贝,最后的影像又是对前一拷贝(指胶卷)的再次拷贝。”这种方式,也是他融入创作中的态度。分成9类的记录方式,其实是莫毅预设的拍摄过程。“这些其实就是我居住小区的风景,天天围绕着我,和我的生活绑定在一起。”

他觉得这也是社会学研究的方法,通过分类可以对比、分析和阐明,通过影像就能表达。“‘九’也是中国传统文化中意义最大的数字,可能我拍了十多个胶卷,一万多张照片,但是我只要拿出来9个胶卷就足够,就好像一棵真实的树结出了324个苹果。”

拍摄过程和拍证件照一样

一般来说,莫毅一天的工作是这样的:一早背着相机,骑着自行车进入这些老社区开始转。“比如我带几个胶卷,那一整天我就只拍摄单元门而不去拍别的,直到拍完今天一两个胶卷。有时候遇到晒着红被子这样特别有意思的场景,我也会拍一两张。”因为胶片和数码最大的不同是无法做过多后期的修饰,所以莫毅用很多年时间在拍摄这个宏大题材之前,就预设了自己的分类。“胶卷上影像排列都是先天的,基本上一卷30张都是窗户,但也会有一两张比如被子这样的照片。” 他用这样的方式将这些和建筑相关的9个日常风景记录下来,是记录社会的巨变,也是记录这个大框架下个体的生活。

对莫毅来说,把相机放在架子上或者用不平衡的视角记录动荡的车厢、拥挤的街头风景,这带有强烈个人风格的视角是他影像特色之一。这同样表现在《我的邻居》之中。“每个分类我都用9个胶卷来记录,这是平等的态度。”这包括拍摄过程,每一张照片都是取景中轴,没有仰视和俯视。“就像公安局拍身份证照片的方式,我是在为它们拍摄一张证件照,表现我的尊重和平等。”莫毅说。拍摄那些比较高的窗户,他会随身带一个折叠凳,站上去用绝对垂直的角度拍摄,就为将之水平地收入镜头。

这也是他用创作来表达个人观念和生活的方式:“56年的岁月里,有3次巨大的生活环境变动。我24岁之前在西北和西藏,24岁到52岁被突然密封在高密度人口的大都市里,住在盒子一样的单元房子里。而当4年前我住进了这个环绕了一圈玻璃窗,像巨大飞机头和蒙古包似的房子时,立刻想到应该把‘在人口稠密的城市生活和居住了27年的记忆’,嵌入到这个粗矿、简单、浪漫、自由的空间里来。它们不仅仅是记忆,对于新的生活,它们还是我的出处和证明,我将带着这些记忆继续生长,而它们也看着我发生变化,我觉得这是一种默不作声、潜移默化的互动,是淡漠无痕的艺术化的生活。”

可以变成动态装置的静态影像

这组拍摄多年的作品曾以《我居住地的风景》命名多次出现在国际和国内影展上。2007年,芝加哥大学的教授巫鸿为莫毅的这组作品从人类学和社会学的角度在美国布展,取名《我的邻居》。巫鸿曾在《莫毅:中国当代艺术的一位民族志学者》一文中,用“民族志学者”的界定将莫毅的艺术创作中社会学的深层意义发掘出来。对于这种评论,莫毅本人也是认同的。“就像我早期的作品和‘邻居’这组作品,其实也是人类学或者社会学家的田野调查的方式,用影像记录社会表情。这些图像本身是表达。”

对于莫毅这样一位通过摄影所呈现的个人与外部世界之间的对抗性关系的摄影师,他关注艺术走入公共空间带来的社会意义。“这组作品其实就是我和邻居的一种互动,用影像记录下来又通过展览和观众互动。这也是当代艺术重要的特征,和现代主义艺术最重要的区别就是走入公众,进入公共空间,进入社会语境之中。”在《我的邻居》多次展览的现场,他观察着观众的反应。这些静态影像在展览中用装置、放大等方式做出了更为立体的呈现。“平遥国际摄影节上,我将《我的邻居》中那幅红被子放到5米乘以3.5米的大小单独拿出来布展,以及在比例等大的单元门前放上实物自行车,很多观众都在这些照片面前用各种姿势拍照。”

2008年莫毅曾经在宋庄美术馆展览这组作品并辅以文字,而在平遥国际摄影大展上,莫毅还放入对准社区里单元门和小路以长镜头拍摄的视频,播放鸟叫和歌唱的声音,将这组《我的邻居》作品用档案袋夹住挂在墙上。“那是一个以人类学或者档案化的方式做的影展,而不只是静态的影像。”这些作品带来的深层互动,是莫毅希望通过装置影展将这些影像抵达观者内心,“我做展览并不是单纯地展示照片,我更多的是表达自己的情感。我将在空间内讲故事,此时照片变成其中的一个元素,一种材料。而观者可能不止是对熟悉或者不熟悉事物的认识,而是作品本身深层次的触动。”