唐代商业活动中出现的新因素

重光

在唐代兴旺的商业活动中出现有不少令人鼓舞的新因素。其中重要者一是飞钱的出现,二是重商观念的扶摇直上。它们是商业发展到唐代的必然产物(其中外商大规模入华是促成这个产物的积极因素),其反过来又促进唐代商业乃至于整个经济活动的进一步繁荣,特别是重商观念的勃兴。

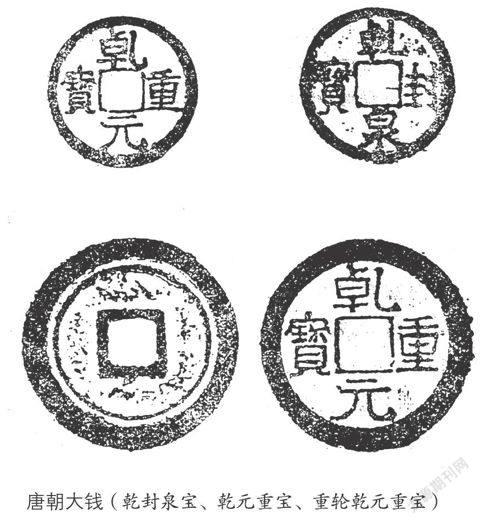

“飞钱”的产生是与钱币的大量流通相关联的。唐代通用货币是铸于武德四年(621年)的“开元通宝”。其仿汉五铢钱,每十钱重一两。起初由于经济贸易不频繁,更多是以绢帛代替货币,较少使用钱币。进入开、天之世(713年—756年),商业步入隆盛时期,绢帛便基本退出历史舞台,钱币遂成为主要流通手段。开、天时期44年,全国共开炉99处,每年铸钱三十二万七千贯;以后又有增加。据统计,从天宝时期(742年—756年)至唐末,共铸“开元通宝”钱四百亿左右。唐后期,随着商品流通的加快,大量、沉重的钱币在储藏及运送方面已成大问题。于是专替商人与官僚保管钱、物的“柜坊”出现了,类似于今天汇票形式的“飞钱”(又称“便换”)出现了。

“飞钱”使在长安售出货物的外地商人无须携铜钱而归,只需在买方处取得货款文券为凭据,再回本地指定处合券提款。这种简便的汇兑方式,主要在长安与商品经济同样发达的江淮(以扬州为中心)、成都之间及其他大城市间通行。可惜这种新兴的汇兑制度和流通手段后来一再遭致朝廷的阻止。如屡令“禁与商贾飞钱”、“茶商等公私便换现钱,并须禁断”[1];飞钱业务一律交户部使、盐铁使、度支使等三使进行,商人不得参与经营。这样做,是为了维护官方利益。至唐末,江淮一带一度被迫停用飞钱,从而对商业的进一步发展造成了伤害。这说明在传统的农业社会,商品经济的发展绝不可能一帆风顺。而在环境甚为开明、宽松的唐代尚且如此,更不用说其他相对严酷的时代了。难怪后来资本主义在中国的萌芽会那样缓慢和举步维艰!

唐代商业活动中值得重视的是“官商互容、互动、互渗乃至互易现象”。一个典型的例子是商人窦以五百钱为资本做生意,发家后用地产贿赂太尉李晟,请他帮助五六位商贾子弟进入仕途,所获官职乃“诸道膏腴之地重职”。

江陵富商郭使君某次到京城讨债,因沉溺于烟花饮博中,钱已“用过太半”,便花上数百万钱给卖官者,索性去做起横州刺史来。

有了钱便去买官,做生意腻了便去做官,这就是唐代特别是中晚唐商人的一种性情。富商们仗着钱袋子胀鼓,竟连皇帝老子也敢洗涮一下。《太平广记》卷四百九十九记载一段故事讲,黄巢起义过去后,定州巨商王酒胡纳钱三十万贯助修长安朱雀门。僖宗诏令重修的安国寺工程完工后,在该寺设大斋。他亲撞新钟十下,捐钱一万贯。皇帝意犹未尽,又命诸大臣:“有能舍一千贯文者,即打一槌。”孰料与会的王酒胡仗着酒性,径上钟楼,连打一百下,赓即便去西市“运钱十万入寺”。相比之下,皇帝老儿所捐一万贯未免寒伧。

唐代特别是进入盛唐以后,因商致富甚或大富大贵者不少。他们生活奢靡,出手阔绰,常令一般百姓羡叹。程蔷、董乃斌先生认为,唐代因此而“流行着一种‘重富可敌贵’的理论,最集中不过地反映了当时的市井意识。”[2]程、董二先生还引李冗《独异志》中有关长安巨商王元宝的一则故事为证:

玄宗御含元殿,望南山,见一白龙横亘山间。问左右,皆言不见。令急召王元宝问之。元宝曰:“见一白物,横在山顶,不辨其状。”左右贵臣启曰:“何故臣等不见?”玄宗曰:“我闻至富可敌贵。朕,天下之贵;元宝,天下之富,故见耳。”

由此看来,进入盛唐以后,特别是中晚唐时期,崇商思想、拜金主义俨然形成一种思潮。培育这种思潮的土壤,则无疑是唐代社会繁荣兴旺的社会经济及事实上普遍存在的重商观念。中国传统社会演进到汉代,重商观念已在“重农抑商”的重重云层里开始噪动。这种噪动自惠帝、吕后时期中经文、景、武帝三代的反复,在昭帝—窦光时期终成规模。但西汉一代的重商观念始终处于隐伏潜行状态。这是因为西汉前承秦末战乱,又经文、景时期的“吴楚七国之乱”和削藩、武帝时期对匈奴长期作战,尽管经济发展处于上升趋势,但底子薄,消耗又大,综合国力相对不算高(与后来的大唐帝国比较)。处于那一特殊时期,国家不得不将主要精力用来抓农耕而抑商贾。所以,西汉一代,虽然高祖以后开始“弛山泽”,允许自由开发与交易,但其自由却受着一定限制。官府对商业、对商人的控制很紧。

至唐代,虽然朝廷从理论上一直坚持“以农为本”,“强本弱末”,但随着社会经济的高速发展,综合国力的大幅度提高,重商观念便渐浮出水面,挡也挡不住。换言之,进入盛唐以后重商观念在事实上的渐有市场,是历史发展到唐代的必然结果,是唐代发达的商品经济结出的思想花朵。这个花朵的绽放,又必然鼓动商品经济的进一步发达。当然,在唐代,农本思想、重农主义始终占据上风,这在整个封建社会都是如此。如果它能与重商观念互换位置,那么入明以后的中国社会便不会像今天我们所知道的那样了。

唐代重商观念的扶摇直上,商人地位的提高,使经商逐利之风纵贯全国,商业经济出现前所未有的大繁荣;同时也给社会政治、给吏治造成了一些恶果。一个突出的例子就是安禄山以营州杂胡牙行起家,跻身官宦之列,终成兼领三道的节度使而拥兵自重。他又利用胡商通行诸道,每年得财货百万,从而为后来的反唐垫实了经济基础。

在渐成气侯的经商逐利之风的推动下,朝廷王公贵族、高官显宦也争相开店立肆。高宗与武则天的女儿太平公主竟将生意做到了蜀地。肃宗女儿政和公主经商赢利逾万缗钱。代宗朝的一些节度使、观察使公然在扬州街头倒卖军需品……这在当时,乃是大弊大忌。朝廷屡下令禁止,却终究奈何不得。事在今日,也属于官员经商、军队经商之类,该反对。然而,倘换个角度看,从社会演进的角度看,这应该是对“重本抑末”、“贵义贱利”传统观念的一次强烈冲击;虽则有些矫枉过正。

从总体上看,唐代的经商潮及其重商观念,是富足的充满生气的大唐帝国这面历史多棱镜的一个侧影。笔者颇赞赏程蔷、董乃斌先生的一段话,现录于后,作为本文的终结:

社会对财富与财富拥有者的普遍尊荣,朝廷对巨商大贾的礼遇优容,使自古相传的轻商观念发生动摇,趋于淡化。本来就因国力强盛而意气扬扬、乐观亢奋的唐人,在商人种种行为和成就的刺激启发之下,越发充满了自信自立和自强不息的进取精神。许多人的个性和主体意识,在不同程度上都获得了一次解放,一次飞跃,从而表现出唐人特有的风采。[3]

注释:

[1]《新唐书·食货志》,《册府元龟·邦计部·钱币》。

[2]程蔷、董乃斌:《唐帝国的精神文明——民俗与文学》,中国社会科学出版社1996年版,第213页。

[3]程蔷、董乃斌:《唐帝国的精神文明——民俗与文学》,中国社会科学出版社1996年版,第217页。