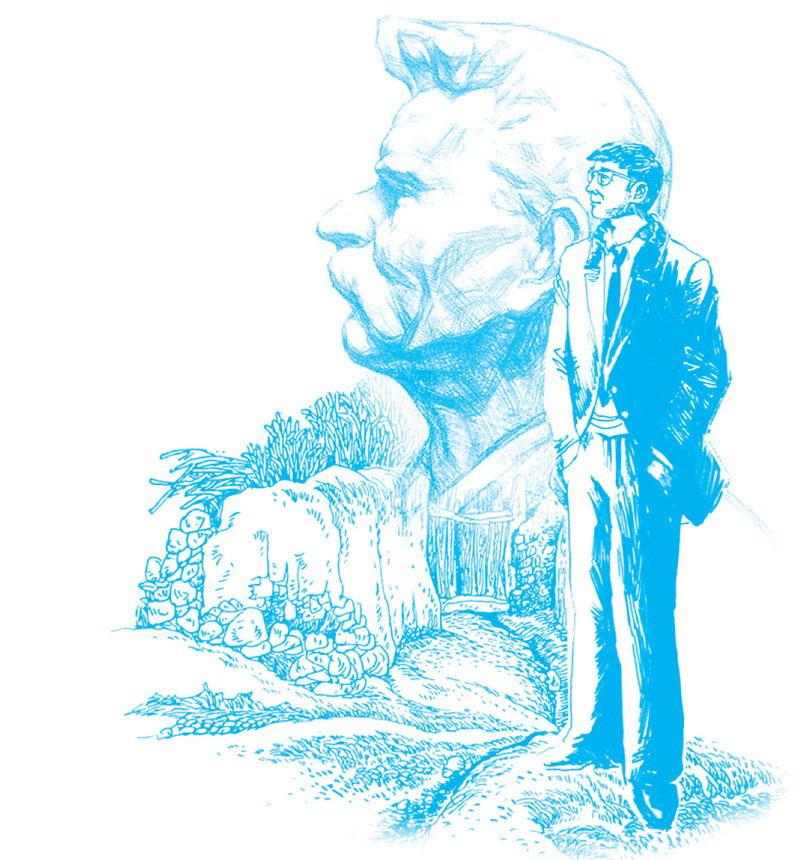

我的文学父亲

洪烛

我童年时只知道两位作家,一位是鲁迅,一位是高尔基。

十年后,我果然成为一个文学青年,并进入了“我的大学”,只是这是一所与高尔基的“大学”迥然有别的大学,我读的是中文系。时代变了,高尔基的名字很少有人提起了。在思想解放的时代,那么多古今中外的文学大师挣脱禁锢重现了,就像不约而同在一夜间获得了新生。譬如对高尔基的祖国,我们知道除高尔基之外,还有勃洛克、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、索尔仁尼琴……对这么多新面孔还认识不过来呢,也就淡忘了高尔基这张老面孔。更主要的是,人们仿佛对于文学家乃至文学本身也有了重新认识。在重新界定的殿堂里,高尔基似乎处于一个被罢黜的尴尬位置。至少在书店里,他的著作不像以往那么醒目了,快被形形色色的畅销作家淹没了。在我之后的下一代中国人,恐怕很少有谁读过《童年》《在人间》和《我的大学》,更不用说深受其感动了。

大学毕业,我从外省流浪到北京。居京大不易,薪水微薄,只够在郊区租一间农民房栖身。我白天骑车上班,晚上闭门写作,但深刻地感到自己是从象牙之塔回到人间,命运对我生活的安排恰恰与高尔基颠倒,先有“我的大学”,然后才有“在人间”。或者说,走出菁菁校园之后,我才真正地进入了“我的大学”,一所高尔基式的充满人间烟火的大学。

仿佛为了求得心灵的安慰,又像为了汲取某种力量,我居然从旧书堆里重新翻拣出那本已泛黄的《我的大学》:“于是我就到了这座有一半鞑靼人住的城市。我住在一所平房的一个狭窄的小房间里。这所房子孤单单地坐落在小土岗上,在一条很窄的、破破烂烂的街道尽头。房子的一面墙紧挨着一片失过火的空场。空地上长满茂密的杂草;在苦艾、牛蒡、马蓼的杂草丛中和接骨木灌木林里隆起一片砖瓦建筑的废墟。废墟底下有一个宽敞的地下室,无家可归的野狗聚集在这里,也慢慢在这里死去。这座地下室深深地留在我的记忆里,它也是我的一所大学。”由于生活经历的相似,高尔基离我更近了。或者说,是生活本身,帮助我不断地理解着高尔基,理解着那个年轻流浪汉的奋斗史。并且自我安慰:许多人都是这么走过来的,由黯淡的现实走向光明的前途。

后来,我租房的那个村面临拆迁,房东催促我搬离,说一星期后推土机就开来了。我四处打听,而又一时找不到合适的住所,心情郁闷,就坐在旁边的工地上抽烟。我永远记得那个死气的黄昏,工人们都下班了,只有一排排水泥桩静静地陪伴着我。我为生活的无情感到无力,为世界的空旷而感到空虚。鬼使神差,眼前仿佛又出现了高尔基的影子,出现了《我的大学》里的一幅画面:年轻的流浪汉在伏尔加河畔一艘翻晒的舢板下过夜。我想,那至少是一种值得仿效的精神。于是,内心的悲哀演变成某种悲壮,自身面临的困境也散发出淡淡的诗意。我要求自己相信,未来的某一天,我也不会像高尔基描绘年轻时的落魄经历一样,回忆自己失败的青春和这个失败的黄昏的,伤口总会结疤,而伤疤像勋章一样值得胜利者炫耀。就这样假设着,血液里仿佛又灌输了新的力量。其实这种心路历程早已被高尔基在《我的大学》里描述过了:“我已经学会了幻想出非凡的惊险的事业,幻想建树伟大的业绩。在艰难的日子里,这种幻想给我的帮助是非常大的。这种艰难的日子真是太多了,我的幻想也随之越来越丰富了。我没有指望从外面得到帮助,也没寄希望于偶然的幸运。但是,在我的身上渐渐地养成一种顽强的意志,生活条件越艰苦,我就觉得自己越坚强,甚至越聪明。我很早明白了人是在不断反抗周围的环境中锻炼出来的。”

我永远不会否认:高尔基是我童年的偶像,而且在我成年之后,他也从精神上拯救过我一次。不管他是怎样的一位作家,对于我个人都是极其重要的,没有哪位作家能对我的实际生活产生如此之大的影响。不管他的作品在文学史上地位如何,伟大抑或平庸,对于我都是有意义的。我为自己是他忠实读者而庆幸。我回忆着他(在别人逐渐将之忽略的时代),就像回忆自己精神上的父亲,哪怕他在世人眼里只是个凡人,但在儿子的心目中却是永远的英雄。我写这篇文章赞美他,哪怕仅仅出于私人感情。

高尔基原名阿列克赛·马克西莫维奇·彼什科夫,他给自己起的笔名叫“高尔基”,意指苦命人。“高尔基”是俄文音译。童年的我,却一直无知地以为这位作家姓高,就像以为鲁迅姓鲁一样。但至今在我的心中,他仍然姓“高”,高大的意思,多么嘹亮的名字啊!

(图/黄文红 编辑/张金余)