走向海外,孤独的“文化他者”

雷墨

“中医是成熟的科学,是真正的生命科学”,这是德国著名汉学家、西方中医研究泰斗级学者满晰博(Manfred BrunoPorkert)对中医的“定性”。今年3月去世的满晰博,对中医研究情有独钟,毕生致力于中医的海外传播。但令他感到遗憾的是,他对中医的这种“定性”,在国际主流医学界还略显“孤独”。

自汉唐始,中医海外传播的历史,曾毫无争议地彰显了中华文明强大的对外辐射能力。但明清以来,这种传播则体现出另一种逻辑。借用英国中医药联合会主席马伯英的话说,中医成了“一个被动的开放体系”。进入近代,中医的“被动”遭遇西医的强势,直接结果就是中医在海外的弱势。

以现代西医的科学标准来衡量,中医理论属于“前科学”体系,这也是中医相对于西医弱势的一个重要原因。这种弱势目前还没有根本改观,但情况正在悄然发生变化。随着西医对现代疑难杂症的束手无策,越来越多的人在健康理念上追求返璞归真,崇尚自然疗法,中医倡导的“上医治未病、中医治欲病、下医治已病”的观点,正在启发人们对中医中药的再认识。

中医的对外传播,最早可以追溯到汉朝。当时中原政权与北方匈奴和西域的交流和互动,中医作为中原文化的一部分开始对外传播。魏晋南北朝至隋唐直至两宋,中医对外传播逐渐达到鼎盛时期,中医在朝鲜半岛、日本和越南等周边国家得到较为系统的传播。也正是在这一时期,中医体现出强势的对外辐射能力。除了周边国家的“遣唐使”们把中医作为重要的学习内容,中医的对外传播也带有政府行为的特征。比如公元1118年,宋朝派遣大批翰林医官到高丽系统地教授医术。在这个历史时段,中医的对外传播范围主要集中在中国周边地区。

明朝郑和下西洋,可谓中医对外辐射能力的历史绝响。郑和足迹所到之处,都留下了中医中药的身影。但自那以后,中医对外传播开始呈现“被动”的特点。也是从那时起,中医海外传播足迹抵达欧洲,不过推动者不再是中原政权,而是欧洲来华的传教士。法国在这一点上扮演了先锋角色,法国也因此被称为中医的“第二故乡”。据记载,最早把中国针灸术介绍给欧洲的是一位名为琼·休斯的法国传教士。随后,中医针灸开始在德国、意大利、英国等其他欧洲国家传播开来。德国最早在传播中医方面起到重要作用的,是1619年抵达中国的传教士邓玉函(Johann Schreck)。

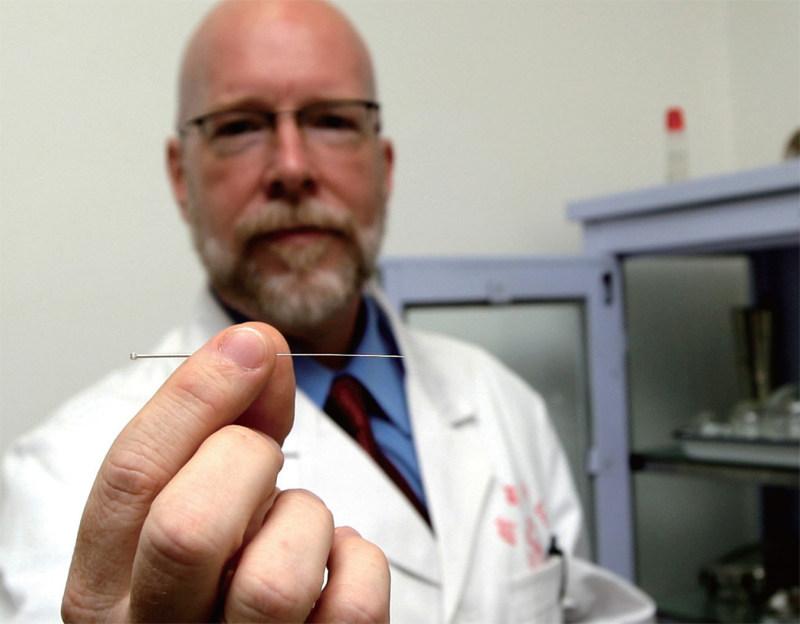

当时中医被介绍到欧洲,更多的是以“文化他者”的身份,传播者甚至带有猎奇的心态。那个时期的中医,已经明显丧失了隋唐、两宋时期的对外辐射能力。比如邓玉函曾在介绍中医的著作中,这样描述中医诊断病人的过程:他们在把脉时,什么也不问病人,而是讲述另外毫不相干的事情,似乎在读一本书,就像吉普赛人看手相一样。这个时期中医在欧洲的传播,主要体现在对中医著作的翻译以及对中医理论的介绍。其中当然也不乏对中医治疗功效的推崇。德国人哥荷马(Gehema J A),就曾在其1683年出版的介绍中医针灸的著作中,把针灸视为治疗痛风最安全有效的方法。

与欧洲相比,美国是中医海外传播的后来者。虽然中医早在19世纪中后期就随着华人赴美淘金潮传入美国,但中医在美国主流社会“能见度”的提高,最大的推动力是1972年尼克松访华。这次访问以及随后美国媒体有关中医针刺麻醉在医学上神奇功效的报道,甚至成了美国向中国伸出和解之后这一政治行为合理性的注脚。美国社会当时掀起的“中医针灸热”,客观上成为了中医在美国乃至西方世界传播进入新阶段的前奏。

据世界卫生组织统计,澳大利亚、加拿大、奥地利、新加坡、越南、泰国、阿联酋、南非等29个国家和地区,已经以政府立法的形式承认了中医的合法地位,18个国家和地区将中医药纳入国家医疗保险体系。去年公布的《世界卫生组织传统医学战略2014-2023》报告显示,中医药已传播到100多个国家。世界范围内约有10万家中医药诊所、约30万名中医药技术服务提供者以及不少于1000所中医药教育机构。联合国的193个成员国中,178个具有针刺疗法实践。有学者把中医海外传播现状总结为“以中国为中心,以韩国、日本和东南亚国家为外围,以欧美及其他西方国家为外围的辐射格局”。

从世卫组织的数据可以看出,中医在海外的传播以及地位的提升,都有了较为明显的改观。但现实状况远比数据呈现的要复杂、微妙得多。韩日是中医最早的输入国,也是对中医消化吸收最彻底的国家。日本在中医理论基础上,发展出本土的汉方医学(又称汉方)。虽然明治维新时期曾废除汉方,但二战后汉方重新崛起,目前日本医疗保险体系覆盖绝大部分汉方药。但从另一个角度说,日本的“中医”处于绝对从属地位。比如在日本,只有西医医生能给患者开汉方药。日本的汉方教育只是以课程的形式存在于西医教育系统内,日本也没有专门的“汉方医生”执照制度。

在韩国,不仅中医在国家医疗保险体系中与西医处于同等的地位,韩国还有着完备的中医医疗教育体系。不过,1986年4月,韩国国会通过《医疗改正案》,将中医改为韩医。与日本的汉方一样,韩国“中医”变化的不仅是名称,而是打上了深刻的本国烙印。日本许多汉方药企业都设有汉方研究机构,利用现代科技研究中医基础理论。韩国自上世纪80年代起大力发掘中药古方,以西医标准阐释药剂的功效,提升“韩药”现代化水平。有数据显示,在天然药物领域,日韩以及欧洲占国际市场的90%,中药占比不足10%。也就是说,与中医同宗同源的汉方、韩医,正以中医竞争者的姿态出现在国际医疗领域。

在欧美以及其他西方国家,中医无论在医疗实践还是医学教育上都取得了长足的进展,但依然面临地位边缘、制度壁垒等问题。在欧美市场,中药目前只能作为保健食品销售,中医在称谓上属于“医疗从业者”(practitioner),而非正式的“医生”(doctor)。欧美国家都有高校开设中医课程,但还没有形成系统的中医教育。德国一家中医研究机构的数据显示,德国有5万名医生用中医诊断病人,每年有约200万德国人看中医。但除了针灸能部分报销,中医治疗作为整体被排除在德国医疗保险体系之外。事实上截至目前,除了瑞士,欧美西方国家均没有把中医纳入国家医疗保险体系。

与隋唐、两宋时期中医作为整体对外传播不一样,如今中医作为医疗手段在海外的存在,扛起大梁的仅仅是针灸。在很多西方人眼里,针灸几乎是中医的代名词。在国际上,中医通行的表述是“传统中国医学”(Traditional Chinese Medicine),这似乎无形中给中医贴上了与现代科学“对立”的标签。也正是在这个意义上,中国中医学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔奖,被视为主流医学对中医的认可也显得不那么有底气。因为她所使用的化学合成手段完全是现代科学,与中医理论毫无关系。某种程度上说,中医理论作为“文化他者”的身份并没有改变。

不过,情况正在发生变化。每年10月7日~13日,是美国的“自然疗法周”。2013年美国参院高票通过这一法案时,对推广自然疗法给出了这些理由:可以缓解医疗资源的不足、为低收入人群提供卫生保健、为消费者提供更多医疗选择。在哈佛大学医学院下属的“以色列狄肯尼斯医学中心”网站首页,有这样一行大字:我们决不能忘记,在成为病人之前,你首先是一个人。这个研究“安慰剂效应”的中心,专注被西方科学忽略的“医疗仪式、治疗环境、患者与医生的联系”等因素对治疗的作用。不难看出,这些与中医“上医治未病、中医治欲病、下医治已病”的观点不谋而合。

2010年6月,习近平在澳大利亚出席一家中医孔子学院授牌仪式发表讲话时指出,“中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙”。2013年9月出席上合组织峰会期间,习近平提议成员国在传统医学方面开展合作。中国目前与他国签署了80多个中医药合作协议,其中多数分布在一带一路沿线。2013年中药类商品出口总额30亿美元,与一带一路沿线国家的份额达20.8亿美元。中医走向海外是一个系统工程,也是一个世纪责任。回望历史,立足现实,或许都可以感受到,中医走向海外的漫漫前路上正在闪现希望之光。