季大纯 大纯小疵

邢人俨

图/ 本刊记者 梁辰

季大纯的内敛、羞涩与他的幽默是成正比的,尽管他摆摆手说,不是的。交谈的时候,他不时发出爽朗的笑声,偶尔也会双颊泛红。

他的家素净、空旷,摆满了书的小书房就像家的心脏,是他精神生活搏动最激烈的地方之一。置身他的家中,就像走进他的画里一样,人、动物或物件只占据着画面的一小撮地方。

他的T恤几乎都是灰色的,跟他画的底色一样,他偏爱灰色,无论西方的还是东方的。现在,他对这件事的解释是,“年纪变大,骨子里对宋元慢慢有亲近的感觉。中国画里有好多层灰色,像我理解的‘脏颜色’,它不是负面的,会变成画里特殊的魅力。”

阿城说,大纯的风景是俯视的,他则是盘旋在天空的鸟。背后的繁星,是在中国加铅仿制的玻璃小眼睛,看起来又与西方来的小眼睛没有区别。阿城又指出,大纯画里的透明灰,会让西方画家在透明灰这点上“看得懂中国从公元10世纪到20世纪初的绘画在透明灰上的追求”。

画画对季大纯来说,是完成从无到无的状态。接下来怎么画,完全不知道。有时一幅画要画7个月,大部分时间都在愁眉苦脸地想,有时画出来感觉不对,就重头再来。“我对东方人做这件事情挺迷惑的,但也觉得有希望。如果是水墨和宣纸,可能不一样,油画的标准是人家建立的。积累不能直接用,仅仅是有一个结果,但还是虚的东西,怎么变成画面上实的东西,这个很难。西方有面貌后,我不知道他们难不难。东方人,有点拧的。”

季大纯自己曾写过:“你不会去计较那是东方的还是西方的,是古代的还是现代的,其实它们并没有区别,它们就是你心里那个空空的山谷。”

季大纯的第一个展览是17岁在老家江苏南通办的。那时,他是狂热又朴素地热爱画画的少年。为了办这个展,他硬骗当地文化宫负责人借给他一个舞厅10天左右,又找了同桌的哥哥帮他印了一沓非常正式的邀请函,拿铅字直接排版甚至都没出错。

开幕那天遇上罕见的暴雨。他没想到,所有人竟然都到场了,包括一些老先生,大家浑身都湿透了,一边看展,身子一边往下滴水。只有一个人没有被淋到,他说,我是从雨缝里穿过来的。

“对(老家)那个展览有特别的印象还有一个原因是,当时我爷爷活着。”

他儿时最重要的记忆是与爷爷连在一起的。他临过《朝元仙仗图》,那是爷爷喜欢的画。记忆里的爷爷有点不正经、爱胡诌,他却听着那些后来想起来近乎诗意的话长大。

家境优越的爷爷是个不折不扣的公子哥,只会花钱,不会挣,特别爱吃冰淇淋。有次因为馋得不行,又没钱,爷爷就找人把家宅的一根明代雕花梁锯了下来,卖了80块钱,买了冰淇淋吃。当时的冰淇淋整块九毛钱,半块四毛五。有时,爷爷也会拿钢笔头和指甲去卖。

老照片里的爷爷穿西装,戴墨镜,拄着文明棍,看起来是充满戏剧感的人。事实也是如此。他会花两担银元去营救自己的一个八路军朋友;被打成反革命病得被人随便扔到野外时,自己爬起来拍拍尘土走回家。

有时他分不清爷爷说的哪些话是真的,但听起来却都充满想象力。爷爷告诉过他怎么智斗梁上的大蟒蛇;也说起他母亲眼睛不好,总觉得床不平,过了两年才发现垫床的是一只小乌龟。

季大纯觉得自己受爷爷影响很多。后来那些被认为充满幽默感的画总让他想到和爷爷走一起的日子,一起看的电影。回想起来,爷爷的画甚至比在阿拉伯绣品厂做设计的母亲更好。母亲的画没有错误,一麻袋一百多本,跟印刷品一样。

关于画画,他曾问过母亲,怎么才能跟别人不一样,没得到答案,于是自己看书,还是没答案。大人说要多临摹,他临了很多国画。

但他又觉得当艺术家,怎么能这样呢!后来看到印象派、野兽派,心潮澎湃,试着模仿。考学之前,季大纯在家里画了四百多张油画。他的家跟一个食堂挨着,他就把食堂窗户拆下来当画框,母亲从厂里工会领来的纸和笔也被他用了,他还把家里的漆器盒子当成调色板。

“年纪小的时候,基本都是发泄。画自己喜欢的人和东西,模仿各种风格。上学后,涉猎了抽象,比印象派更来劲,内容也没有那么重要了。”

季大纯的老师吴维佳告诉他,绘画语言更重要,是构成一幅画里最重要的那部分,挂下来的、修改的痕迹,几个颜色、形状的组合,“比猫头鹰、长颈鹿更像一张画。”

他慢慢觉得,自己更喜欢的东西,跟内容越来越没有关系。“画面里有内容,这件事会变成目的,跟画画有距离。”

上学后,他更开了眼界。一个挺好的画廊邀请他去做展览,结果他发现自己的画不是像这个人,就是像那个人。此前,他从没想过跟西方绘画之间存在这种比较。

“不跟他们产生真正的区别,吃不了这碗饭。光在中国,靠时间差,混两年,基本是个欺骗的态度,我心里过不去。我希望能正常地做这件事,把这个事情尽量做长一点。原来的比较,只是含糊地希望跟别人的风格产生区别,现在是实在地比较。”

他形容这事有点像100米比赛,如果连10秒都跑不进,那就没法玩这个游戏。尽管在画画上,这个标准没有人说出来,也没有人说清楚过。

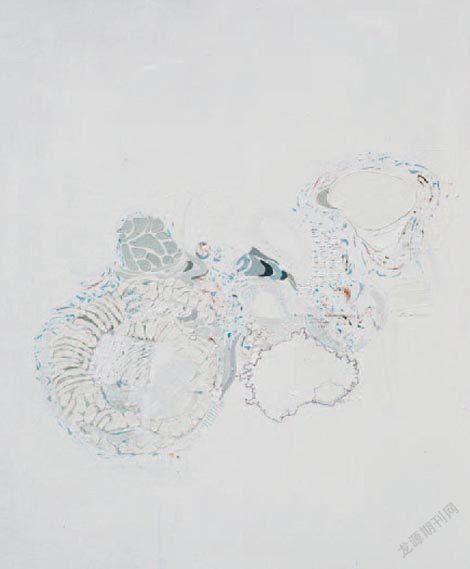

好水不多, 布面丙烯,120cmx115cm,2013

“但是为什么这些人好,那些人不好呢,当然是有的。这个东西像一个核心,你离这个核心越近越好。艺术品能够存在、留下来的原因,就是它的特别,然后再说好与不好。好与不好都是很武断的说法,你说毕加索比巴塞利兹好呢,还是后者比前者好,不好这么比的。至少他们两个是不一样的东西,才能成立,你画得像毕加索,不成立。你看得越多,路堵得越死。”

“他们很年轻的时候突然出现很特别的面貌,二十多岁,力量大得不行。他们的问题是之后怎么坚持。但你要学完之后,才能跟他们比较,甚至颠覆他们。艺术家的面貌、风格对于他都是致命的事情,然后才能说离核心多近,不然没有你玩的份儿了。”

季大纯认为,画画的痛苦必然很多。想画到有区别、跟自己不一样的地步,是特别不容易的事情。画很多,但不能有习气。

理解多了,更容易看懂西方油画,越受打击。判断来自多年的积累,也跟他一开始喜欢的艺术家并把他们当成某种标准有关。通布利、高尔基、劳森伯格的纸上作品、迪本柯恩、韦塞尔曼、波洛克、罗斯科……他更向往的是这些。

除了买菜、睡觉,他也用另一些画缓解画抽象带来的焦灼感。那些画里出现过的事物有:马、鸟、猪、熊、房、塔、鞋子、宝塔、希特勒、毕加索、梦露、内脏、屎……他们都以一小撮的形状出现在画面上,四周是空空的留白,偶尔地上还出现一小摊咖啡。

2007年瑞士“中国之窗”展览上有这样一段话:季大纯带着空白画布上那各种形象的奇怪合成物使我们大吃一惊。他在个人审美上有着鲜明而怪诞的幽默感。

1993年从央美毕业后,季大纯捱过一段艰难时光,他辞掉工作,专心画画,一度借住在吴维佳的朋友朱新建家里。两人相处的多数时候,都是季大纯在听,朱新建在说。无论朱新建怎么说、说什么都是很有魅力的事。

朱新建讲义气,感情用事,会花几天几夜讲《射雕英雄传》,内容和细节都是他自己编的。朱新建对他说,有一个录像你一定要看,香港人拍的《雪山飞狐》,里面拉的屎全是红色的。他没有录像机,就跑到吴维佳那里看怎么拉红屎,看完又回去跟其他人说,可好看了。后来,他真的画过很多红色的屎。

“画得难受的时候,特别想停下来,画些好玩的调剂一下。画抽象是追求理想,画有内容的是补充、平衡状态。”

在朱新建的描述里,季大纯是这样画画的:“把画布放在地上横七竖八地‘弄’,泼茶叶水、浇咖啡、涂乳胶、擦橡皮……然后,就对着那幅被他弄得一塌糊涂的‘画儿’,一颗接一颗地吸着他的廉价烟卷,很有思想的样子。有时候,一幅画被‘弄’了好多天,直到我觉得他永远‘弄’不好了,他又告诉我‘弄’好了。”

他对百科全书式的图片有兴趣,比如医学类解剖,动、植物图谱等等。特别喜欢里面画得特别差的和特别好的部分,吃力但无习气,又特别动人。

在他的画里,任何材料都可能被点化成奇异的幽默感。“凯迪拉克”是一匹超自然拉长的马,“脏红花”则是由6种人体器官内脏组成的花朵。

“这些具象的画比较开心,突然想到什么东西。没有抽象的东西有意思,这个事情一直忘不掉。有形象的就像说笑话。那个也是想象力,手电筒照一个柱子顺着光往上爬,也是好玩的。”

一则流传的关于他的故事是,某月他一直在学游泳,游到最后一天,他接到了瑞士收藏家希克的太太的电话,她在电话里说,她打了一个月了,已经快要放弃了。后来,希克系统地收藏了季大纯的作品,各种题材都收藏了不止一两张,尤其对关于“身体”的画特别感兴趣。

皮力把季大纯的画称为当代精神生活的寓言。“画中有无数的涂改和改掉的部分,这样才留下来无数的可能,这样作品才流露出来产生过程的痕迹。连任一个完成的作品中创造,也就是打断一下,画画儿在此是一个无疆、结束不了的过程。”

季大纯曾写道,在个人化的孤寂和惶恐的艺术深渊里,积极面对残酷的现实和文化的撞击,又在平淡和变化的日常生活中怀疑这种梦境的存在。

在欧洲办展时,季大纯听一位同行说起巴塞利兹讲红颜色,“他说红——”中气十足,尾音拖得格外长。

尽管油画很完美,但在他心里应该被用得从容且自然。10年前,季大纯从丙烯身上发现,这种不断在进口的材料会塌,透明度和稠度都跟东方人有接近的地方。他发现了丙烯与自己的某种联系:比较吭哧,会犯错。丙烯更适合犹豫。

上学的时候,老师有一套标准:把手画出来,如果不准确,那是不对的。他比较逆反,早就知道那些受苏联影响的美院老师不一定是正确的。“石膏像画得很像,又能怎样?”后来,他渐渐明白,犯错没关系,通篇全是错也没关系,并不影响画的价值。

那跟他理想中的画还是不一样。理想的状态是什么?他隐约是知道的,但说不出。有时会接近,有时又很远。

这种忽远忽近就像他后来再回看那些大师的作品一样。达利、米罗、梵高这些名字都曾在他身边闪现过。他曾喜欢过达利画里的内容,看久了觉得米罗太简单,后来两个都不喜欢了。鲁本斯一度是他会主动回避、忽略的,对他的题材和画法都不太感冒,但后来觉得别人认为鲁本斯不那么重要的作品其实画得很好。通布利三十岁左右的画、罗斯科的大方块,则是他心目中跟核心比较接近的作品。

核心到底是什么?

“它是实在的东西。从画面体会到的东西不可能从其他地方体会到的。这个核心,如果能说出来,就没有画画这件事。我不知道核心是什么,只能无限接近它。”

几年前,他在国外看拉斐尔画的半身像,这是他以前一直不喜欢的艺术家,但那次他觉得画得太好了。“每个好的艺术家有可能靠近核心。核心是大家的,标准才是自己的。

他做梦都在想这件事,但又时常怀疑自己做不到。有几次梦到,第二天还画下来。在梦里,他做过装置,当时觉得不错,醒了之后,又觉得那个东西不怎么好。

他经常动摇,最后还是会回头,顶着脑袋往前走。因为画画,就没有不焦虑的时候。他也不知道往下怎么走,不知道还要纠结多长时间。

“画画之外,碰到一点问题也许就放弃。只有画画,越弄越多。总想弄明白,又弄不明白,好不容易弄明白了,新问题又来了。”

他那孩童解谜般的纯粹与执着似乎早有先兆。爷爷告诉过他,一个人难免有大纯小疵,这话是曾祖父说的。上小学时,他鬼使神差地把自己的名字改成了大纯。“后来就真的变成了这么一个人,在这个事情里拔不出来了。”