洋跃进的悲剧

江雨

轰炸机电子对抗系统的早期发展

美国军事航空技术在二战期间的发展很快,尤其是远程轰炸机对战争过程有着重要影响。美国轰炸机部队与英国共同完成对德国的战略轰炸,更是独立实现了对日本的战略轰炸,并在战争末期实现了轰炸机与核武器的组合。

电子技术在二战期间得到了很大的发展,尤其是在欧洲战略轰炸时期,德国的地面警戒雷达和机载截击雷达,在防空战中给美、英轰炸机以很大的威胁。美、英轰炸机部队为了对抗雷达威胁,不仅发展了箔条消极干扰技术,还研制了机载主动电子对抗系统。美国在1943年开始装备APT-1/2/3和APQ-2型电子对抗系统,战争后期又装备了采用磁控管的干扰性能更好的APT-4/6型干扰机,战争末期还研制出采用瞄准式干扰的APT-9以及采用调谐磁控管的ATP-10。技术水平较高的ATP-10还能与APR-10电子侦察系统组合成APQ-20干扰系统,成为40年代后期机载电子作战系统的技术尖端。

早期机载电子对抗系统的技术局限较多,但在二战期间研制的电子干扰装置,即使性能和自动化程度相对有限,仍然在作战中发挥了重要作用。美国轰炸机在欧洲和日本战场上采用的是大编队集中轰炸方式,但在护航战斗机伴随掩护之前,对德国的战略轰炸遭到了很大损失,证明轰炸机靠自身飞行性能很难保证突防安全,地/机载截击引导雷达对轰炸机存在直接威胁。战后军用飞机进入了喷气时代,先行一步的美国很早就开始装备喷气轰炸机,B-47依靠其较好-的速度性能,一度在欧洲的擦边侦察中挑战了米格15,新的8发动机B-52更是尺寸空前的战略轰炸机,基本实现了全球无间隙的覆盖目标。

轰炸机航程大幅增大带来更严峻的生存考验。二战期间的德国和日本的领土不大,西欧和太平洋岛屿基地也容易找到,轰炸机的作战半径不超过3000千米,战斗机掩护半径则在1500千米以内。远程战斗机基本能满足在前进基地起飞全程掩护大编队轰炸机的作战需求,美国在战后还专门开发了P-82“双野马”这样的远程护航机。冷战前期西方国家开始将对手转为苏联军事集团,而苏联是世界上国土面积最大的国家,苏联强大的地面军事力量和战术空军,使北约在接近苏联的地区很难设置战斗机前进基地。即使按照最理想的作战条件,美国战略轰炸机要攻击苏联本土重要目标,从西欧纵深基地起飞的作战半径约3000千米,从本土起飞则在5000千米以上,任何远程战斗机都无法实现这样的作战半径,在苏联领土纵深空中加油又很不现实。护航战斗机受到苏联广阔领土的阻碍,战略轰炸机只能自行突破苏联防空系统,而苏联依靠防空战斗机、地面雷达和对空导弹组成的国土防空体系,已经超过了战略轰炸机飞行性能和夜间掩护的规避能力,轰炸机的自卫火力也无法保障自身的防卫要求。

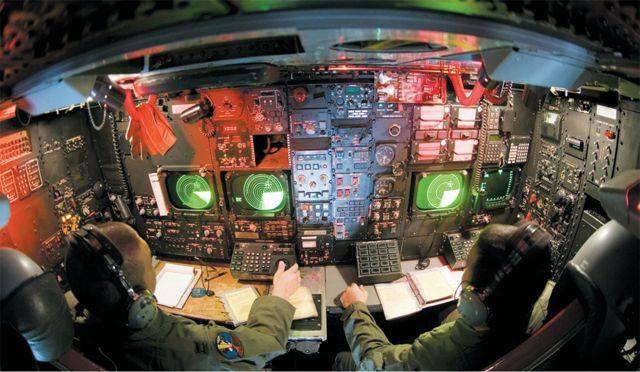

美国空军在1955年装备B-52B时,轰炸机还要使用核炸弹对目标临空投弹,飞机要到达苏联纵深的战略目标上空,必须要长距离突破苏联国土防空系统。如果不能保证轰炸机突防过程中的安全,依靠核武器执行战略轰炸也就完全没有了作战价值。B-52战略轰炸机即使利用夜间掩护突防,也必须能自主抵抗指挥雷达、带导弹的拦截战斗机和中程防空导弹的攻击。按照当时的技术和装备条件,电子对抗是保证战略轰炸机独立突防的基本手段。

B-52突防需要促进的大跃进

50年代初期美国电子技术的快速发展和电子战机的实践经验,使美国军方和国防电子工业都存在着盲目的乐观态度,忽略了电子战技术的复杂性和电子对抗设备的成品难度。美国与苏联在50年代中期开始装备真正的战略轰炸机,苏联国土防空力量开始构建新一代防空体系。美国空军很清楚,即使是让B-52飞北欧的最短航线到莫斯科,SA-1和米格战斗机也可以把它打下无数次。美国空军为保证战略轰炸机突破苏联防空系统,在工业系统的促动下开始了B-52的新型电子对抗系统开发工作。

斯佩里陀螺仪公司根据当时电子技术发展条件,认为可以研制出兼具噪音/欺骗方式的综合电子战系统,这与美国空军的需求一拍而合,斯佩里公司在1957年成为ALQ-27的设计承包商。

美国空军要求ALQ-27电子对抗系统的覆盖频率宽,灵敏度高,能全自动条件下进行有源噪声/欺骗干扰和雷达,红外被动干扰,能对付当时各种装备、预期装备和未来可能装备的威胁,这是不可能实现的,而美国电子工业界和美国空军显然没认识到这个问题。现在也没出现满足这种要求的机载电子对抗装置。

美国空军企图一劳永逸的解决问题。斯佩里陀螺仪公司根据美国空军对系统性能的要求,设计了采用7台独立的干扰分机,覆盖50~11000MHz频率,拥有1095个可调谐频道,由磁鼓计算机进行控制的电子对抗系统。ALQ-27的低频分机采用真空三级管,高频分机采用行波管,电路则采用晶体管和固态印刷电路板。ALQ-27干扰系统的基础是主动电子干扰装置,采用连续波噪音干扰时的功率为300W,脉冲式欺骗干扰的功率则为1000W。被动电子干扰由液压控制的箔条投放器以及前向发射的箔条火箭干扰器组成,红外干扰设备则是独立的诱饵抛放机。ALQ-27实现自动化控制的核心是计算机,这也是当时电子对抗系统的技术跨越。

吞噬

ALQ-27被称为是宽频带、主被动综合,大量的技术难题使系统研制困难重重。美国空军不断对这套电子战系统提出新的要求,承包商对这些要求又照单全收。项目研制开始后,美国空军用开发永动机的勇气和坚定信念开始向这个巨大画饼的冲击,流水一样的资金源源不断填进了无底洞。

ALQ-27的理论技术条件很好,采用的技术也都是当时已有的,技术发展方向也正确,但将这些技术组合到一起的难度却是叠加放大的。安装1095个频道的分频滤波器,以及关键的行波管放大器,所需要的尺寸、重量和保证稳定工作的环控系统,使ALQ-27在样机阶段的体积就已经超过了8立方米,重达12.3吨,仅重量就会把B-52的武器载荷全部吃掉。而且根据装机时的技术要求和系统配置,重量还要增加。技术困难使ALQ-27的研制举步维艰,美国空军为ALQ-27投入的资金消耗掉了美国空军年度几乎全部电子战投资的经费,可连样机都无法完成。

悲剧的结局

正当美国战略空军纠结在ALQ-27技术问题中难以脱身时,原本并未受到重视的其它系统却逐步成熟。这些结构不那么新潮的电子战装备,在试验中表现出相当出色的性能和有效性,虽然在技术上都无法与ALQ-27媲美,却远比AL9-27更实际。美国战略空军在1959年停止了ALQ-27的研制。其问题很大程度上是因为电子技术在当时是新技术,只有少部分科技人员掌握核心功能,军方作为使用部门认识并不全面。企业为了利益也不愿被军方认为无能,向军方坦承需求与技术的落差。ALQ-27从1957年开始研制到1959年9月终止时,已消耗了在当时堪称天价的1,4亿美元,结果却是使B-52在60年代初期苏联防空装备大发展阶段继续采用过时电子战设备。B-52全机共配有10台ALT-6B瞄准干扰机应付E~I波段,1部ALT-16干扰机应付D波段,1部ALT-15干扰机应付A波段,2部ALT-13噪音干扰机应付E、F波段,消极干扰设备只有2部ALE-1箔条投放器。这些设备各自独立,系统结构和操纵极其复杂烦琐,干扰效果也落后于现实威胁。这些设备研制年代较早,部分设备应用的还是40年代的技术基础,很难应付苏联60年代的国土防空体系,越南战场上证明了这点。

越战早期美国航空兵优势明显,但在越南北方得到较多防空武器尤其是装备SA-2中程防空导弹后,B-52在越南北方作战的危险性快速增加。B-52电子战能力不足直接影响了作战,直到70年代初期开始更新电子战系统,并采用专用电子干扰和防空压制飞机配合后,B-52才算真正有能力深入密集防空区作战。相比之下,飞机载荷条件不够的美国海军,反而通过ALQ-19和ALQ-32组合的欺骗式电子干扰系统,为大型舰载攻击机(同样具有核打击能力的A-3)提供了较可靠的电子战能力。

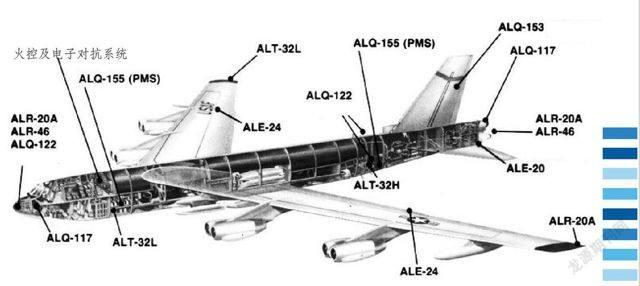

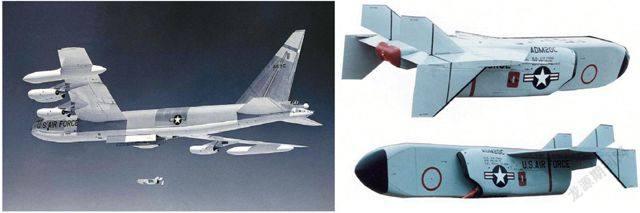

美国直到1971年对B-52进行大规模改装时,才用具备稳定工作条件和抗电磁辐射能力的数字式干扰系统替代了旧式模拟式设备。改进后的B-52电子战设备由ALQ-122干扰系统、ALQ-155(V)功率管理干扰系统、ALQ-172(V)欺骗式有源干扰机、ALR-46数字式雷达告警接收机以及ALE-20和ALE-24消极干扰投放器组成,并具备使用ADM-20B“鹌鹑”巡航诱惑弹的能力,使B-52在越战后期恢复战略轰炸。而这时苏联防空体系更加完善,新的电子战系统仍无法保证B-52突防。美国空军为增强突防能力,先是研制飞行性能出色的B-1A,后又研制机载远程巡航导弹,但在冷战期间核战争危险性最高的60年代,作为主力的B-52却因ALQ-27决策的失误而成为体系中脆弱的一环。

成功的开始

美国战略空军为了让ALQ-27花出去的钱有点动静,将已研制成功的硬件组合成了缩减的系统。安装这套简化样机的C-135进行的飞行测试证明,即使是简化的电子对抗系统,在实用中也发挥了相当出色的技术性能。

ALQ-27计划的噪音/欺骗干扰的理论没错,技术原理也可行,美国在70年代初期已经研制出具备噪音/欺骗双模干扰的ALQ-101(V)4,可以用吊舱安装到战术飞机上,全系统的体积和重量甚至不到ALQ-27的1/100!

美国电子工业在整体技术和成品条件得到快速发展后,机载电子对抗系统性能大幅提高,但在B-1战略轰炸机的ALQ-161组合电子战系统中仍可看到ALQ-27的设计和实现方式。ALQ-27的覆盖范围之广,自动化程度之高,系统结构之完善都是空前的。冷战期间几乎所有型号的机载电子对抗系统在技术上都没有脱离ALQ-27的范围。

美国人的冒险精神支持了一次次技术上的突破,也承受着无数次失败。如果初始方向正确但基础条件只能支撑你走一段路时,要比从开始就错误更悲剧,这也是先行者很难避免的困境。这种因为上层需求与下层能力差异产生的局面多次出现在军事技术发展中,如“要导弹不要飞机”就是个典型。准确的方向如没有稳定的基础反而容易因目标与能力的落差而失败。跨越时代的新装备和新技术,都是基于长期积累和成熟基础之上。

编辑/[旭日]