斯大林崛起五部曲

闻一

十月革命之后,列宁反复强调并竭力执行组成“布尔什维克清一色政府”的政策,为此清除了一系列反对派政党和持不同政见的人,最终将权力集中和控制于己手。但是,一个被人们几乎彻底遗忘和混淆,但又值得高度注意和关切的问题是:列宁执政,他的权力的行使都是以苏维埃国家最高领导人的身份进行的。翻开列宁公开的或是未经发表的文件,都可看出,列宁从来都是签署“人民委员会主席”、“劳动和国防委员会主席”等,却从来没有签署过“俄共(布)主席”等的头衔。

“总书记”最初不是“最高领袖”

这表明,在国家权力的行使上,列宁的头脑里有个很明确的概念,那就是“党政是分开的”。列宁生前,俄共(布)有总书记这个职位,但它不是党的最高领导人,列宁才是。总书记这个职位是在1922年4月3日的俄共(布)中央全会上首次设置的,其具体职责是负责处理党的机构的事务性工作,这个“总”字并不是“最高领袖”的意思。在这次会议上同时成立的“政治局”和“组织局”里,斯大林只是这两个局的“委员”,而不是领导人,也充分说明了这一点。

列宁的生病和不能亲政使苏维埃权力的行使发生了重大变化,即开始了一个苏维埃权力的行使由政府的轨道向布尔什维克党的轨道的转变。这种转变是艰难的、残酷的,甚至是血腥的。促使这种转变出现并日趋恶性发展有两个重大因素,一个是布尔什维克党派别力量争斗的日趋激烈和恶化,二是斯大林不满足于“总书记”的事务性工作,也不想仅仅屈尊于政治局和组织局的委员之列。前者是斯大林及其暂时的盟友季诺维也夫、加米涅夫对托洛茨基的争斗和杀伐,后者是斯大林对前盟友季诺维也夫和加米涅夫的争斗和杀伐。

史书上通常把这个时期称为“三驾马车”时期,但准确一点说,这应该是“三驾马车对一头驴”时期。三匹马高举“党的旗子”,而那头倔驴托洛茨基则用一面似乎可以阻拦一切,而实际上什么也阻拦不住的盾在守护自己。但是,无论是“马”还是“驴”,季诺维也夫、加米涅夫和托洛茨基都没有斯大林那样强烈的权力欲与逻辑思维和清醒的政治头脑与捭阖手腕。

四步走取得最高权力

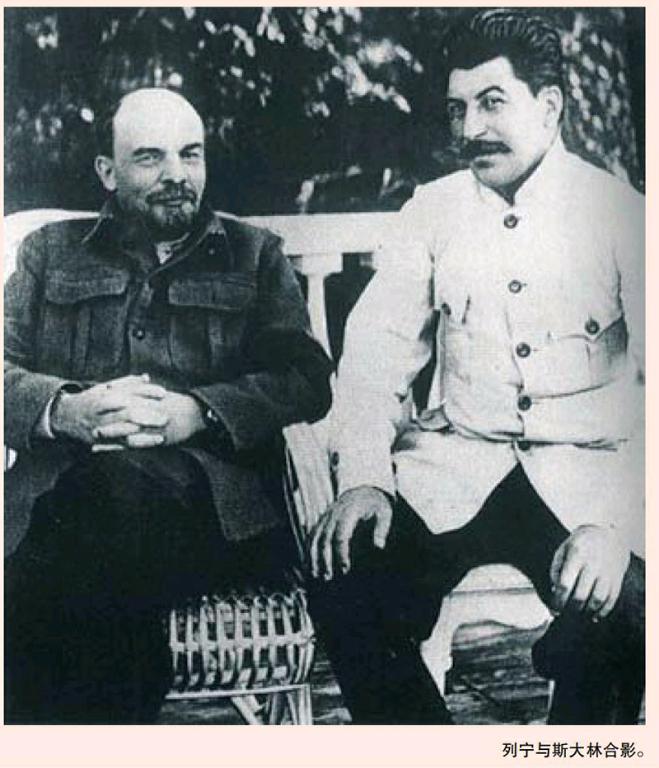

斯大林有个清醒的认识:要想取得苏维埃国家的最高权力,那就必须首先承认这个国家的缔造者列宁的无上权威(生前的和死后的)、要宣扬继承列宁事业的人才是最有权、最有能力和最能唯一正确地行使国家权力的人。斯大林在列宁葬礼上的宣誓就是这场表明自己是列宁唯一继承人的大剧之幕的开启,而随后他亲自策划了《列宁在十月》和《列宁在1918年》等歌颂列宁的影片,其中谦恭地站在列宁身旁和忠诚执行列宁指示并与列宁形影不离的唯一一个人就是斯大林自己。这是斯大林通向权力之路的第一步,也是关键的一步。这是一个以淡化、模糊、掩盖,甚至捏造、篡改、歪曲十月革命真相的进程。

为了保证这一步的顺利实现,斯大林必须采取第二步,那就是要把和列宁在一起夺得了十月革命成功的那一代人,即史书上所称的“十月革命的一代人”归结为“与列宁持不同意见的人”、“反对列宁的人”、“与德国人勾结的叛徒、间谍、人民之敌”。这是一个把真正的革命者打入另册的过程,而更为严峻的是,这种“打入”不仅仅是声誉上的损坏、形象上的泼污,而且是肉体上的惩治和消灭。在经过这一步之后,在苏维埃俄国的政治舞台上“十月革命的一代人”就都蒸发了。

与此同时的第三步,在打倒旧权威的同时,必须树立新权威。对刚刚起步的斯大林来讲,有两种权威是须臾不可少的。一是政治上的权威,二是军事上的权威。清除了“十月革命的一代人”,作为政治盟友、具有与斯大林同等权威的状态是不可能继续下去的,因为斯大林无法容忍这一点。于是,季诺维也夫、加米涅夫、布哈林等人也就会被“蒸发”掉。没有军事权威的支持和依靠,政治权威是不牢靠的,甚至是不可能存在的。斯大林与托洛茨基斗争的实质不是什么“主义”、“路线”、“信仰”之争,而是一种控制、指挥军队的权力之争。斯大林很清楚,军队被控制在托洛茨基的手中,就等于把自己的脑袋随时都放在托洛茨基的铡刀之下。托洛茨基之所以是条驴,就因为他在这场斗争中,还在奢谈什么主义、路线和信仰。还有一点,似乎是更为重要的,那就是当初列宁是委托托洛茨基来组建红军的,一开始斯大林就对此表示极大的不满,甚至不惜以“抗上的态度”,要挟列宁撤除托洛茨基的组建红军的权力。托洛茨基倒台,斯大林成了苏联红军的“创始人”,成了苏联军队的唯一权威。

第四步,清除“十月革命一代人”以及斯大林的前盟友不仅是个信号,而且实质上开始了斯大林“大清洗”的序曲。这是清除反对派的残酷流血斗争,是20世纪30年代全国范围内大镇压。一系列的历史事实表明,20年代末至30年代初,尽管斯大林采取了高压手段来对付前战友、前盟友、前革命营垒里的合作者,但他的统治地位并没有如他自己所期待的那样稳固和巩固,他的将权力从政府手中转到党(领导人)手中的过程远没有结束,他将处理事务性工作的总书记变为集权和实权于一身的总书记的使命尚未完成。总之,斯大林尚未成为人心所向、众望所归的唯一的党的领导人。

大清洗:“系统工程”的最后一步

这期间,斯大林面临的最大挑战是:他的权力能否巩固和安稳地持续下去,一个他理想的总书记能否出现并驰骋于苏联的政治舞台之上。而这一切取决于四个因素。一是广大党员的接受;二是军队的支持;三是知识分子的认同;四是工农对自身生活的满意和对社会现状的认同。

现在,人们关于“大清洗”的争论过多地集中于30年代中后期的斯大林镇压的残酷性和被镇压的人的数字上了。这里似乎忽略了两个极其重要的问题,一个是把“大清洗”几乎绝对化成了一个孤立的事件,而忽略了它是一个特定时期里发展全过程的“系统工程”。斯大林的“大清洗”包含着一个从党内到党外、从中央到地方、从莫斯科到各加盟共和国、从国家到家庭、从至亲到远亲甚至九族外的关系、囊括苏联所有民族、所有阶层、所有地区、所有领域的以暴力求权力的过程。另一个就是把“大清洗”纯粹阶级斗争化了,说是无产阶级专政的需要,也就是说它是处置敌人的,而事实上,“大清洗”处置的却是无辜的人民,真正的人民,甚至是支持斯大林的人民。20世纪30年代初开始的“清党”的主要目标一是清理“十月革命的一代人”,二是把党内不同于斯大林的派别统一起来,或者说把所有人都归并于斯大林的旗帜之下。“清党”所发出的信号是:“一切权力归斯大林”,“一切权力归总书记”。分权是不行的,更不用说是独立旗号,另立门户了。只能有一个集权的莫斯科,不能有第二个,不能有什么“列宁格勒派”或其他什么派别,集大权、掌大旗的“列宁格勒派”更不行。从苏联当时的现实看,出现基洛夫被暗杀事件并不是偶然的,它有着这一时期历史发展的必然因素。也许可以说,没有“清党”,可能就不会有基洛夫及其他人被暗杀的事件。

1934年12月1日,苏共中央政治局委员、列宁格勒州委书记基洛夫被刺,打乱了斯大林的“清党”进程,于是,他借这一突发事件开始了他的“清洗”“系统工程”的第五步,也即最关键的一步:“大清洗”,全国性的、全民的、全社会的对“叛徒、间谍、第五纵队、人民之敌”的坚决地、彻底地、无情地“大清洗”。而斯大林亲赴列宁格勒对此事的紧急处置充分展示了即将到来的难以估量范围的“大清洗”的实质。这个实质最初表现为四个方面。一是,将暗杀定性为“恐怖事件”;二是,“预防杀人”;三是,不必经过法律程序就能杀人;四是领袖的意志决定一切。

政治运动里糅杂的经济因素

基洛夫事件,斯大林裁定是外国武装干涉者所为,批准枪决了一百个人。为了理解斯大林的这种“大清洗”实质,重读一下80年前(1935年6月28日)斯大林对法国作家罗曼·罗兰的回答恐怕并非无关紧要:“您问,为什么我们不对犯罪的恐怖分子进行公开的诉讼程序。比如说,杀害基洛夫事件。也许,我们在这件事上真的是被我们身上勃发的对犯罪的恐怖分子的仇恨情绪所控制了。基洛夫是个优秀的人,杀害基洛夫的凶手犯下了滔天罪行,这种情况不能不影响到我们。我们所枪毙的一百个人从司法观点来看都和杀害基洛夫的凶手没有直接的联系,但他们都是我们的敌人从波兰、德国和芬兰派进来的,他们所有的人都有武装,他们所领受的任务就是从事反对苏联领导人,包括基洛夫同志在内的恐怖活动。这一百个人都是白卫分子,并且想在军事法庭上否认自己恐怖活动的意图。他们中的许多人说:‘不错,我们想过并且仍在想法消灭苏联领导人,你们和我们没有什么好谈的,枪毙我们吧,如果你们不想干,我们就会消灭你们。我们觉得,在有辩护人参加的公开法庭上来审理他们的犯罪案件,对这些先生来说是过于的荣耀了。我们已经得悉,犯罪的恐怖分子在凶残地杀害了基洛夫之后,还打算对其他的领导人实行凶残的计划。为了预防这种罪行,我们承担了枪毙这些先生们的不愉快的责任。政权的逻辑就是这样的。在类似情况下的政权就该是强有力的、猛烈的和无所畏惧的。反之,它就不是政权并且不可能被政权所承认。”

斯大林的这段话语义明确,其震慑力和恐惧力昭然若揭。然而,“大清洗”时的镇压活动却具有一个与前阶段明显不同的特点,那就是“大清洗”里糅杂了一系列经济因素。为了安抚民众,保障社会的安定和知识分子的顺从,斯大林提出了一个“伟大的经济目标”:即在短期内超过和赶上西方先进的资本主义国家,为此要高速实现“直接的工业化”和“农业的全盘集体化”。这就是向人民许诺,当这两个目标实现后,普通民众就能过上史无前例的幸福生活,苏联将成为社会主义的人间天堂,而且这一目的是会高速达到的。但是,两个现实因素却在阻碍斯大林宏愿的实现。一个是苏联的人口资源贫乏,劳动力稀缺,劳动力市场出现严重的供应危机,第二个是资金的严重短缺。而“大清洗”却在很大范围内和很深刻的程度上是为了解决这两个棘手问题的。

用“囚犯劳动力”支撑“赶英超美”

这一时期出现了“特殊移民”、“囚犯劳动力”和“古拉格”等等的特殊名词。“特殊移民”大部分是指在“农业全盘集体化”进程中遭到“清洗”的所谓富农,而“囚犯劳动力”则泛指“党内的反对派”、“与斯大林意见不一致的人”、“十月革命的老布尔什维克”、“破坏者”、“间谍”以及一切的“人民之敌”。这些人的家属、亲朋、甚至同事和工作上有过接触的人也都被牵连进来,唯一罪名就是他们曾与“人民之敌”有过来往或接触,而成为“囚犯劳动力”的后备大军。“古拉格”就是关押所有这些“异类”的集中营。

从历史资料看,被关进“古拉格”的“人民之敌”要远远多于被镇压掉的“人民之敌”。“古拉格”的囚犯成了“直接工业化”源源不断劳动力大军的来源,这些劳动力受到绝对的控制,时刻在气候条件最恶劣、环境难以想象的艰苦、饮食勉强维持生存的边远地区劳作,在超高强度、超快速度下消耗自己的生命,而且政府在使用他们时不用付任何报酬。枪支和严酷的刑罚甚至是囚犯们无法躲避的宿命。

用最廉价的,甚至不花钱的劳动力来进行一场苏联要在最短时期内“赶超英美”、体现社会主义制度优越性的搏斗。自从白海-波罗的海运河建成,“古拉格”就脱离了最初的镇压机制而演变成了一种支撑“直接工业化”、“苏联计划经济”的核心机制。作为一种经济核心机制,在苏联的工业化地区、军工基地、军事绝密城市,几乎所有的建筑、建设、经济的运行都与这种人为制造的“囚犯劳动力”密不可分。通过“古拉格”,苏联寻求的是一条解决资金和劳动力问题的艰难道路。

“总书记体制”的确定

“大清洗”的这一特殊性被具体执行这一政策的雅戈达和叶若夫之流发展到了极致,使标榜着无产阶级专政的“大清洗”蒙上了一层前所未有的虚伪和欺骗性,使镇压和清洗的残酷性空前绝后,使国家和社会的发展日趋艰难和危机四伏。2003年,我曾在《回眸苏联》中的《也说苏联的大清洗》一文中,解析过从“清党”到“大清洗”的实质,列举了“大清洗”的几个事实:事实之一是,一切的“清洗”都是从领导上层开始的,是在必须支持斯大林的路线的名义下,并且是以赞成还是反对斯大林这个立场上进行的;事实之二是“大清洗”是一场运动,它的进行方式是和当时加速“直接工业化”和“农业全盘集体化”完全一致和同步进行的。“直接工业化”是有指标和限额的,“农业全盘集体化”是有指标和限额的,因此,阶级斗争和路线斗争“大清洗”也是有指标和限额的;事实之三是,“大清洗”的全部过程是由斯大林(或者说的缓和一点,是以斯大林为首的苏共中央政治局)赋予全权的内务人民委员部来推进的。高速、高额和高效成了“大清洗”的基本特征。事实之四是,“大清洗”的进行名义上是有程序的,这个程序就叫作“三人小组”程序。实际上,“大清洗”时期的一切镇压行为都是超程序的,无程序的。事实之五是,“大清洗”并不是一场对出现了的真正破坏者、敌人的镇压,而是为了寻找和挖出“潜藏的破坏者和敌人”的侦查和镇压,变成了一场“政治运动”:目的是早就制定出来的,“敌人”是预先内定的,其结果也是事先于帷幄之中策划好了的。如果任务完不成,镇压就不会结束,如果工作有拖拉,清洗就要加快速度。

现在重述这些文字,似乎并不过时。对“大清洗”这一“系统工程”所要补充的只是两点,一是它的“预防犯罪”、“预防杀人”的总决策,二是它实现强制性计划经济的必然性。在这里,对于苏联社会主义优越性的人为展示,对于苏联历史进程有害和深刻的影响显而易见,毋庸赘述。而在国家权力的集中和控制上,在将苏共党的事务性总书记演变为集实权重权为一身的总书记的转变上,“大清洗”的功绩可算是大写的“功绩”。从此,在苏联的政治舞台上,无人敢与斯大林争锋、较量,苏共中央总书记斯大林成了苏联国家和人民命运的唯一决定者,他的片言只字都是不可违抗的“最高指示”,都必须快速、坚决执行。“大清洗”后,斯大林的“总书记体制”一直运行并决定着这个国家的历史进程,直到苏共和苏联的解体。■

(作者:中国社会科学院世界史所研究员)