合建式一体化氧化沟生物除磷研究

弯军英

(凯膜过滤技术(上海)有限公司,上海201700)

1 生物除磷机理

污水生物除磷就是利用活性污泥的超量磷吸收现象,即微生物吸收的磷量超过其正常生长所需量。通过人工强化措施,如合理设计、改进污水处理系统或改变运行方式,创造微生物超量吸磷的环境。使这种能超量吸磷的微生物在处理系统的基质竞争中取得优势,从而利用基质,从污水中超量吸磷,将污水中的磷转移到菌体细胞内。然后通过及时排泥,将这种富磷污泥从系统中排掉,从而达到除磷的目的[2]。

2 除磷概述

目前所有生物除磷工艺都含有厌氧部分和好氧部分,合建式一体化氧化沟工艺也不例外。某污水处理厂就是在侧渠式一体化氧化沟的基础上前置厌氧生物选择器(厌氧池),实现除磷[3]。流程如下:

图1 合建式一体化氧化沟工艺流程

其生物除磷工艺过程为,城镇生活污水经一级处理后,首先进入厌氧区。在厌氧区,兼性细菌将溶解性BOD转化成低分子发酵产物(VFAs),而聚磷菌分解其体内的聚磷酸盐并加以释放,并利用此过程中产生的能量,摄取污水中原有的挥发性脂肪酸和这些兼性细菌的发酵产物,合成碳能源贮存物(PHB/PHV)。经过厌氧阶段,磷从菌体内释放到液相中。然后污水进入缺氧区,在缺氧区情况较复杂。有的聚磷菌具有反硝化功能,能利用硝酸盐作为最终电子受体,通过与好氧状态下类似的途径分解有机物,产生大量的能量用于吸收磷酸盐和合成聚磷。而那些不具备反硝化能力的聚磷菌则可以释放磷。因此在缺氧区是净吸收还是净释放,取决于这两种聚磷菌的比例和活性,同时也取决于基质的性质和浓度以及反硝化菌的浓度等多种因素。

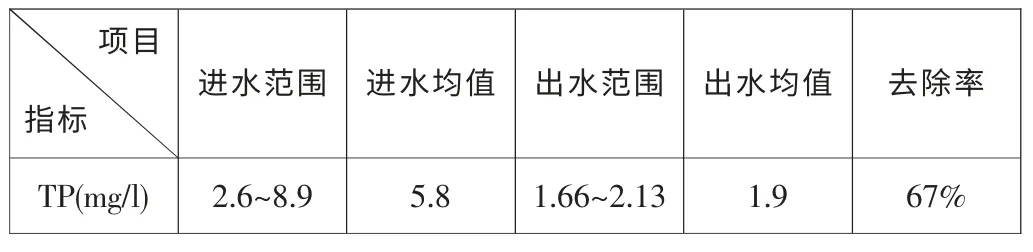

好氧吸磷受厌氧释磷影响,厌氧释磷是好氧吸磷的前提。若在厌氧区聚磷菌没有经过充分的释磷,污水进入好氧区后,聚磷菌的吸磷就不完全,除磷率就会受到影响。污水经过缺氧区后,聚磷菌随同含磷高的污水进入好氧区,在好氧区聚磷菌氧化代谢PHB/PHV产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成。经过好氧阶段,磷酸盐从液相中转移到污泥中。然后从好氧区排掉这些富磷剩余污泥,系统就实现了除磷。侧沟固液分离器中的污泥通过自动回流,依次进入好氧区、缺氧区、厌氧区,进行重新释磷、吸磷[4]。由于吸磷远大于释磷,且这种回流污泥不断更新,所以污水每循环一次,液相中的磷就会减少一次。只要好氧区及时排泥,系统中的磷就总会减少。该厂磷的具体去除情况见下表。

表1 四川某污水处理厂进出污水中磷的情况

3 除磷优势

合建式一体化氧化沟工艺具备氧化沟工艺的所有优点,同时它还有自己独特的技术经济优势。与其它脱氮除磷工艺相比,在除磷方面它具有较大的优势。

3.1节能效果明显,污泥回流所消耗的能量占整个系统能耗很大一部分,但对一体化氧化沟工艺来说不存在这个问题,因为它实现了污泥的无泵自动回流。侧沟固液分离器中的污泥一旦沉淀下来,这种沉淀污泥立即被好氧区中的流动混合液冲刷,带入缺氧区,后回流至厌氧区[5]。污泥回流及时且更新很快,对除磷极为有利。无论从能耗还是从回流方式来看,它都较A2/O、UCT、Carrousel氧化沟等除磷工艺有优势。

3.2分离效率高,合建式一体化氧化沟工艺采用侧沟式固液分离器进行泥水分离,这种固液分离器与传统的二沉池相比有较高的分离效率,因而出水中SS较传统二沉池出水低。SS浓度的高低直接关系到出水中TP的浓度。一般认为出水SS超过10mg/l,磷一般较难达标。某污水处理厂出水SS均值达7.8mg/l。

3.3回流污泥直接从好氧区回流至厌氧区,若系统硝化作用不好,就会随回流污泥将硝酸盐大量带入厌氧区,NO-3就影响厌氧条件下聚磷菌释磷。而合建式一体化氧化沟工艺解决了这个问题,它的回流污泥是从缺氧区至厌氧区。这样一来,硝态氮在缺氧区已经过充分或部分反硝化,污水再进入厌氧区,NO-3对除磷的影响就减弱了。这一点较A2/O工艺具有较大的优势。

上述负荷阶跃变化工况下的仿真结果说明核动力装置主要参数瞬态及稳态指标满足该工况下的验收准则,控制系统达到了预期的设计效果.

3.4侧沟水力停留时间短,一般约为30min,不会出现A2/O工艺中容易在二沉池内释磷的现象,较好地增强了除磷效果。

4 除磷存在的不足

在除磷方面,虽然合建式一体化氧化沟工艺具有上述优势,但它也不是十全十美的脱氮除磷工艺,因为它也遇到了所有同步脱氮除磷工艺遇到的难题,如DO、NO-3、污泥浓度、泥龄等问题[6]。经过大量的研究和分析,综合起来说,在除磷方面,它存在以下不足,以某污水处理厂为例进行说明。

4.1要求提高进水有机物浓度,磷浓度的高低主要取决于系统中除磷所需要的发酵基质的可获得量与必须去除的磷量的比值。此污水厂处理的污水基本上是经化粪池处理后的生活污水,进水BOD均值为73.2mg/l。有一部分有机物已经发生沉淀和降解,使得可快速生物降解有机物含量降低,有机物浓度偏低,从而BOD/TP比值偏低。按照在厌氧区每释放1mg磷需吸收7.5mg挥发性有机酸的试验结果,这种污水水质显然不能满足释磷要求。

在进水有机物浓度偏低的情况下,厌氧区存在硝态氮,进一步减少了供聚磷菌利用的基质。NO-3进入厌氧区,反硝化菌就会与聚磷菌竞争,多数聚磷菌由于没有运动性,增殖缓慢,竞争能力低,在与反硝化菌竞争基质时处于劣势地位。若进水中含有低分子挥发性脂肪酸,反硝化菌就会优先利用这类基质,即使进水中不含有这类基质,NO-3的存在也会妨碍发酵作用的进行。因为微生物利用NO-3作为最终电子受体进行厌氧呼吸能获得更多的能量,所以不会有低分子脂肪酸产生。而聚磷菌却偏偏只能利用这类基质合成PHB,这类基质的减少,使得没有足够的“原料”供聚磷菌合成PHB,从而合成的PHB不足。这样在好氧区,聚磷菌没有足够的能量用以吸收液相中的溶解性磷,从而影响磷的去除。

4.2要求采用短泥龄。磷是通过排泥实现的,这就要求尽可能采用短的泥龄来增加剩余污泥排放量。聚磷菌多为短世代微生物,可以在较短的泥龄下正常生长,因此在较短泥龄下运行时,可获得较高的除磷率。而该污水处理厂的泥龄是25d,这种长泥龄,污泥含磷量低,去除单位重量的磷需消耗较多的BOD,在原本有机物浓度偏低的水质下,这显得更为不利。此外,长的泥龄还会由于有机质的不足而使活性污泥处于内源呼吸,聚磷菌自身会发生群体性衰减死亡和溶解,致使排泥量减少。同时溶解的磷重新释放到液相中,这种释放属于无效释放,无效释放的磷不能再次被吸收。另外,这种长泥龄还会导致系统内糖原累积、非聚磷菌的增长,使除磷率大幅度降低。但泥龄太短,不利于硝化,这是所有同步脱氮除磷工艺遇到的难题。

4.3要求加高污泥浓度,一般来说高污泥浓度有利于生物除磷。某污水处理厂由于污水浓度低,致使生物系统的污泥浓度较低。特别在厌氧区,由于回流的是混合液,污泥浓度较二沉池中的剩余污泥低。而且回流经缺氧区再到厌氧区,在回流过程中,污泥不断被稀释,回流至厌氧区的污泥浓度已经很低。因此好氧区内污泥量远多于厌氧区,虽有利于硝化和吸磷,但磷的释放量减少,最终影响系统对TP的去除。同时并不是所有污泥都回流到厌氧区,也就是说由于存在这种内循环,系统回流污泥中只少部分经历完整的释磷、吸磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区又进入好氧区,这不利于磷的吸收。

4.4该污水处理厂采用重力浓缩法处理剩余污泥,浓缩池的停留时间为12h。由于浓缩池中呈厌氧状态而造成聚磷菌的释磷,使浓缩池上清液和污泥脱水液中含有高浓度的磷。这部分水回流到处理系统,会增加处理过程的磷负荷,降低BOD/TP比值,而且这部分释放的磷是无效释放的磷,在整个工艺过程中循环,不会被重新吸收,去除。

5 改善措施

针对上述除磷存在的问题,对合建式一体化氧化沟工艺提出以下改善措施:

5.1为提高BOD/TP比值,工艺尽量不采用曝气沉砂池;可采用部分进水的方式,让少部分进水进入预反硝化区,其余则进入厌氧区;尽量避免磷从泥线返回水线;减少进入厌氧区的硝态氮量。

5.2为减小硝态氮的影响,采用降低硝化液回流量的方式来降低缺氧区硝态氮负荷,从而降低进入厌氧区的硝态氮量,需要在好氧区与缺氧区之间设置一个循环控制阀门;厌氧池前可设置一个缺氧/厌氧调节池,进一步降低硝态氮进入厌氧区的量;可设置在线监控系统,监控出水中的NO-3-N、NH+4-N,根据其含量控制曝气量,以尽量避免NO-3-N回流到厌氧区。

5.3为控制厌氧区污泥浓度,可在厌氧区后面设置一个沉淀区,通过合理设计沉淀区泥斗和污泥通道,使污泥向厌氧区自沉,在节省能耗的条件下,提高厌氧区污泥浓度,从而提高磷的去除量。同时可根据情况,把沉淀区的部分污泥引入缺氧区或好氧区,调节厌氧区与缺氧区、厌氧区与好氧区间的污泥量比例,从而使脱氮效果和除磷效果都较佳。

5.4为避免磷从泥线返回水线,处理剩余污泥时采用气浮浓缩池或浓缩脱水一体化设备,或在污泥浓缩过程中,向污泥中投加一定量的混凝剂。

5.5设计污泥停留时间时,综合考虑脱氮和除磷,在兼顾脱氮的前提下,尽量选择短泥龄。

6 结论

某污水处理厂生物除磷存在的以上不足,也在其它同步脱氮除磷工艺中存在。这些不足可通过改进工艺或改善内部系统等措施改进。目前国内外围绕同步脱氮除磷工艺存在的问题,不断完善工艺,出现了不少新的改进工艺。由邓荣森教授指导的课题组也在积极地改进合建式一体化氧化沟工艺除磷方面存在的不足。

综上所述,生产性合建式一体化氧化沟工艺虽然出水TP不能达标,但在除磷方面,具有其它脱氮除磷工艺不能相比的技术经济优势。它除磷存在的不足,其它脱氮除磷工艺也存在,它的这种不足通过改善内部系统、改进技术设备可以解决。可以预测改进后的合建式一体化氧化沟工艺将有更好的发展前途,在处理中小城市生活污水方面将具有更强的市场竞争力。

[1]邓荣森,肖海文,等.四川省城市污水处理示范工程—一体化氧化沟[J].给水排水,2001,27(4):1-4.

[2]郑兴灿,等.污水脱氮除磷技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[3]冯生华,等.污水生物除磷的糖控制(CHC)工艺[J].中国给水排水,1999,15(2):2-21.

[4]刘俊新,等.生物膜与活性污泥结合工艺脱氮除磷研究[J].中国给水排水,2000,16(12):1-5.

[5]张波,高廷耀,等.生物脱氮除磷工艺厌氧/缺氧环境倒置效应[J].中国给水排水,1997,13(3):7-10.

[6]李勇,吕炳南,等.改进A2/O法的设想[J].中国给水排水,2001,17(8):31-33.

[7]陈欣燕,等.从微生物学探讨生物除磷脱氮机理[J].中国给水排水,1996,12(5)32-33.