我想我是猫马

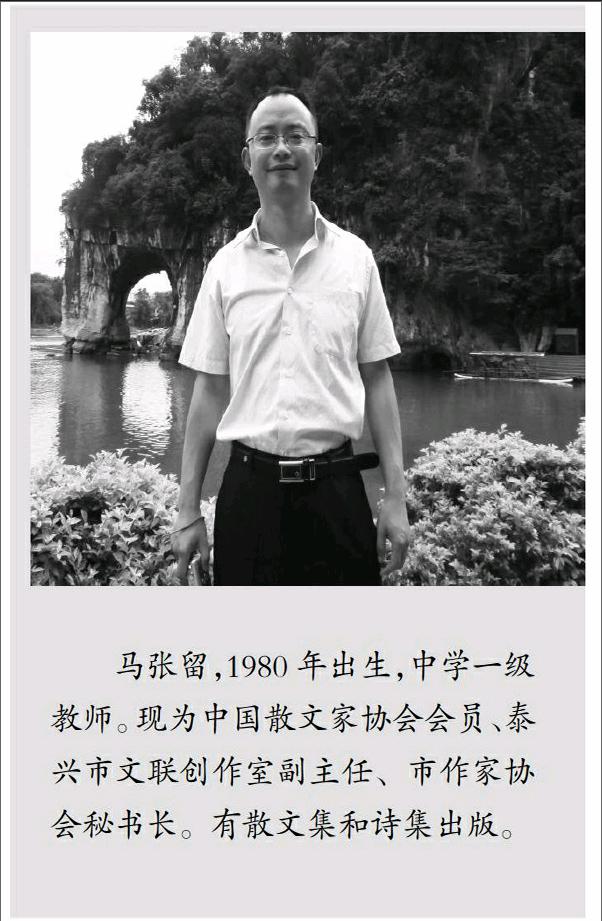

张留

有多少猫可以重来

他是我的同宗本家,论辈分,是曾祖父。老人儿孙满堂,孩子们住在村子另一头的大院子里。老伴走得早,他一个人守着三间老屋。老屋就在我家后面,老屋的前门正对着我家后门。

那时候,我还小,刚开始念小学。他已年近八旬了,走路行动迟缓。金色的阳光,细密地织锦。老人搬张竹椅,坐在门口的银杏树下,捧着一本泛黄的相命书,拿放大镜照着,看书上昆虫似的汉字。他年轻时走南闯北,打工挣钱,寄回家。因念过几年私塾,晚年迷上看相算命。我有时爬到树上,上看下看左看右看,冷不丁地从树上溜下来,吓他一跳。他笑嘻嘻地拉住我,“孩子,我来帮你看相。”我拼命地往后拽,“前几天刚看过呀!”他大声说:“是吗?你的面相真好,你将来必成大器!”我母亲每次听到他这么讲,乐得脸上笑开花,“借您老吉言,这个调皮鬼啊,谁也不指望他将来有大出息!”

这时,阿黄便会凑过来,蹭蹭老人的腿,然后跳上去,坐在他的怀里。他挠挠阿黄的下巴,轻拍它的头,然后继续埋头看书。阿黄是一只棕黄色的猫,它肥大、健壮,声音洪亮,叫声能镇住耗子。阿黄是老人的孙子送来给他做伴的。阿黄机灵,惹人怜爱,给这个家带来无限生机。邻居们都知道,老人和阿黄相依为命。

“阿黄,你晚上吃什么呀……”老人问阿黄,他知道它不会回答,但他就是喜欢问,像问自己的孩子一样。阿黄有时候会舔舔他的手,老人就笑着再问:“阿黄是不是又馋了呀?晚上给你改善伙食,呵呵。”老人像宠着小孩一样地宠着阿黄,他总是先把馒头嚼好了,放在猫碗里。所谓改善伙食,是指他给阿黄炖鱼,或者喂它一些邻居送来的鱼刺鱼骨。

阿黄总在老人身前身后转悠,他出门的时候,阿黄小狗似的跟在他身后,被他嚷住……阿黄就在门前的大树下追逐蝴蝶玩耍。它有时也窜到树上,抱成一团睡大觉。

晚饭后,一人一猫总会在煤油灯下坐坐,人坐多久,猫就陪多久,它总是安安静静地趴在他的身边,在他的手可以够得到的地方,有时甚至把头枕在他的手上。晚上7点,老人准时进房间休息,阿黄紧跟着。他们已经达成了某种默契。

这样的情景,我见过好多次,觉得很有趣。他们的日子从容、安详、满足,那种健康丰润的幸福感,让人以为这样的日子还会有无数个。

好多年,他们就这样度过了。我也如同阿黄一般,在银杏树下慢慢长大。

有一年,梅雨季节,接连数日阴雨连绵。一天,老屋来了几个工匠,老人的儿子请他们来修葺房子。老屋年久失修,外面下大雨时,屋内便下小雨。屋顶收拾完毕,车走人散,老人忽然找不到阿黄了。屋里屋外干活的人多,阿黄可能受到惊吓,不知跑到哪里去了。

于是,老人冒雨查看路边的沟沟坎坎,寻找阿黄,他看见邻居和过路人,一定会问看没看见阿黄,嘴中一直唤着“阿黄,阿黄……”

他始终没有放弃这样的寻找,邻居劝他再抱养一只猫,他不愿意。

“阿黄,你晚上吃什么呀……”这成了他的心病。

也许,他与阿黄之间有心灵感应……在他一天几次的呼唤声中,阿黄第四天竟然奔着他来了。

阿黄回来了。它是捕鼠高手,就因为这个,它常遭到邻居“软禁”。那几天回不来,可它并没闲着,在人家那儿始终保持捉耗子的本色,顺便给自己养了点肥膘。

老人找回了阿黄,老屋又恢复了往日的温馨。

那年冬天,老人卧病在床。他的孙子每到饭时,就拎着篮子,送来饭菜,顺便把上一顿的碗筷收拾回去。

老人病入膏肓之际,那天中午,我母亲领着我去瞧他。

老屋里霉味熏天。老人努力地对我母亲笑笑:“闺女啊,这孩子你好好培养,他面相好。”稍稍停顿,他接着说:“记得你做的馄饨真香!什么时候能够再吃几只你亲手包的馄饨,死也瞑目了。”

阿黄趴在老人的床头,安静地舔着他的手。老人的手皮肤褶皱,像枯树皮,上面插着一根管子,透明的液体通过这管子缓缓地流到了他的身体里。阿黄懂得,它不能碰那根管子,那管子帮老人在做最后的生命的延续……

老人看着阿黄,缓缓地说:“阿黄,等我病好些,能下床了,就给你弄好吃的,改善伙食……”

阿黄回应他似的“呼噜呼噜”叫了两声,继续静静地趴在他的手边,更温柔地舔他的手指……

下午,我母亲去镇上买了馄饨皮子,割肉回来,拌着青菜做馅儿,赶制馄饨。傍晚时分,馄饨煮熟了,她先盛了一碗,端给老人吃。

“好闺女,阿黄今后就拜托你照顾了。我最放心不下的就是阿黄,还记得它刚来我家的时候,它才那么一丁点儿大呀……”他那晚的精神似乎比平时好些,话也多,“你看它现在都10岁了,这么胖……阿黄长牙的时候牙床痒痒,喜欢咬东西,我的手就给它磨牙了……”

第二天清晨,他没有醒来,老人家安详地离开了……

他的儿子和儿媳妇闻讯赶来料理后事。灵堂设在老屋。头一个星期,老屋里吹吹打打,好不热闹。老爷子高寿,白事当红事操办。

那时已经接近三九天了,晚上的气温接近零度。

阿黄依旧每天晚上7点跳到老人生前睡的床上,安静地趴在那儿。似乎它还能听到老人问:“阿黄,你今天吃什么呀……”

那些天,阿黄拒绝吃东西,每天给它放好的食物都没动过。它明显瘦了,毛也很脏,而且干枯。它总是在流眼泪,脸上脏乎乎的。背部的毛不知得了什么皮肤病,都掉了,露出青白色的皮肤。

第10天晚上7点,阿黄晃晃悠悠地走到老人的床前,试着跳上去,但没有成功。阿黄又试了试,也不中,它微微地抬起爪子,然后趴在地上睡了……

阿黄是安详地枕在自己的前爪上离去的……

晨曦带走了老人,如今这晨曦又来接阿黄了。

阿黄被埋在老人的坟墓附近。老屋从此大门紧锁。后来,老屋也被拆掉。那棵银杏树一直健在。

猫的翅膀

小学时,邻居家的姐姐养了一只花猫。小伙伴们唤它阿力。后来她搬走了,阿力就被遗弃于此。它整晚用爪子挠她家的门,叫得那个凄惨啊,一阵又一阵,就跟小孩哭似的。

第二天清早,我拿点东西去喂阿力。看着它吃得香喷喷的样子,我心里有些不落忍。心善得近乎软弱,是我性格的致命弱点。性格决定命运。阿力是个挺命苦的孩子。它如果老是在外头晃荡,成天瞎混,自然就成了野猫。谁说世间没有一蹴而就的事,学坏就是。如果姐姐问我是否愿意收留阿力,我肯定想也不想就会答应的,不必让阿力白白嚎叫了一夜。

阿力身体健壮,皮毛紧密,四肢的肌肉清晰可见。我收留它在我的卧室。对于自己被抛弃的痛苦经历,这小家伙好像没什么记性,吃饱睡足后,立刻就在屋里飞来飞去。两米多高的书柜、组合衣柜它一转眼就上去了,然后又仿佛长了翅膀一样从上面飞下来,钻入家具的各种缝隙中,只听见“哗啦、咣当、咔嚓”等各种声效,多数是它撞倒不同东西的配音。

阿力不知疲倦地上蹿下跳,尽情撒欢,让人见识了它那高超的弹跳能力。它跑得飞快,可以一口气冲上小树的树顶。它飞奔的速度简直难以置信。“嗖”的一声,就没了踪影。上树可以一直攀到最细的树枝。它最大的本事,就是像鸟一样飞翔。从那么高的地方跳下来也不会受伤。

晚上,阿力轻易不肯安睡。睡前在床上,它从我的头顶跳到我的脚下,反复折腾,乐此不疲。它跳累了,就会跑到我的床头,前脚抓我的被角,让我给它放点空,它好钻进来。它尤其喜欢阔步走上我的胸脯,倒头就睡。我用手抚摸它,不禁感叹,猫的翅膀真滑溜!

那天,我亲眼目睹了阿力爬到树上再飞下来的全过程。

起初我以为它蹑手蹑脚地爬上那棵老槐树是在捉鸟。我欣赏猫捉老鼠或捕鸟的时候,表现出的那种冷酷和野性,纯粹出于本性和本能,丝毫没有做作的成分。循着阿力的视线定神细看,它的眼睛紧盯着一只蝉。它爬得太高了。我的脖子酸疼。它静静地潜伏半晌,尾巴轻轻地来回摆动,猛地扑向猎物。谁想阿力这一扑,脚下落空,它像一枚成熟的果子,从树上掉落。

我冲过去。惊魂未定的阿力,身体瑟瑟地发抖,嘴里发出凄厉的叫声。它左边的前脚摔坏了,有些浮肿,还在流血。我赶紧给它找药,涂在伤口上,小心地包扎好。然后,我把它拢在我的双腿上,人一动不敢动。它抬起头可怜巴巴地看我,我的眼泪都快出来了。后来,它的叫声逐渐变小,它在我的腿上睡着了。我的腿逐渐酸痛、麻木,好想换一个姿势,可我怕把它吵醒,咬牙坚持了近1个小时。睡了一觉,它好像缓过来不少,从我的腿上滑下去,晃晃悠悠地走向放饭盆和水盆的地方。我慢慢地站立起来。

次日,我随身带着云南白药,想随时给它再搽点。可是这个小东西不知藏到哪里去了,我在窝里找,没有,全院子都找了,也没有。它会不会因为受伤没有熬过去,找个清静的地方去自行了断?想想都心酸。它知道我爱它,但它还是选择了离开我。我几乎绝望了。

……

没想到,三天后,阿力居然神奇地出现了。我一把捧起它,将它抱在怀里笑了,脸上还带着泪花,它抬起那张无辜的脸冲我“喵喵”叫。它还有些一瘸一拐的,幸运的是它肯吃东西了,也喝水。大概一周后,一切都好了。它走路自如,与以往无异,这简直是奇迹。我至今不知道在那神秘的三天里,它到底去哪儿了,发生过什么事情。然而这一切都不重要,它安全回来了,每天还能在我的眼前晃来晃去就好。我又可以抚摸到它那滑溜的翅膀了。

月光下的猫

那时候,我念初中。早已过了蒙头钻进被窝打电筒阅读聊斋故事的年龄,当时我正迷恋日本推理小说作家赤川次郎的“三色猫”系列,那是他的“轻度推理”流行小说中最具代表性的一部系列作。在他的笔下,猫咪披着神秘而奇异的面纱,时而幻化成人影真假莫辨,足以满足一名初中生的猎奇心理。虽然,书中的某些细节,我无法理解;某些场景,我无法想象。

凑巧的是,我家那时候短暂地豢养过一只黑猫,唤作阿乌。英美等国的人们喜欢猫或者养猫,对黑猫却颇为禁忌,常把黑猫与巫婆相联系。我母亲也反对我养阿乌,但我还是毫无理由地一味坚持着。

那晚,月光如水,沐浴着大地。夜深人静,街上已经没有多少移动的物体,包括没有多少活的生命体。月亮就越来越接近地面和一些活物,比如抚摩一只猫。此前,许多人问过我:“猫也能遛吗?”我反问人家,你见到有人遛狗,是否也这般惊奇?既然狗可以遛,猫为什么不!

我和阿乌信步来到这个陌生的没有围墙的小区,那里一溜过有四个一模一样的电梯间,每个门口相隔约10米远,两边都各有石头大柱顶着一个水泥花盆。

阿乌走到第一个门口时,轻轻一跳,跃上石柱。它身形轻盈,身手敏捷,像一个舞蹈艺术家。然后它蹲在花盆边,久久地一动不动地仰视着墙上的壁灯。在每个门口,它都重复着一模一样的动作。

它那专注的目光,紧紧地瞪着壁灯,好像略微走神就会有重大事情发生。我仔细地观察了壁灯的周围,没有任何飞动的东西。阿乌不只是专注,而且还用分析、探索和研究的眼光,久久地凝视着发出白炽光的壁灯。

忽然,阿乌扭头转向我,用那种询问、探讨似的眼光看我,显然是要跟我交流什么想法,我试图跟它解释灯光的秘密,但始终不得要领。其实,路边矮矮的路灯,阿乌见得多了。

阿乌见我不能领会它的意思,又转头去凝望壁灯。这样反复多次,只要我不走动,阿乌就一直保持着同样的动作。几个回合之后,阿乌瞧我的眼神就走样了,它大概已经心知肚明,面前这个笨蛋根本没办法理解它所感受到的世界的精彩。

渐渐地,阿乌心灰意冷,失望写在了它的脸上,它只能无可奈何地接受这个现实:身边的这个人,虽然对它很好,每天喂饱它,还陪它蹓跶,但要说到思想上的交流,那还差得远呢。

没有共同语言,交往岂能持久!

至于阿乌真实的心理活动,是否果真如此,我不得而知。“子非鱼,焉知鱼之乐。”动物与人的生存模式其实是不同的,人类自以为是万物之长,便妄加揣测动物的心理活动。那时我就在想,阿乌心里到底在想什么呢?它和人的思维一样吗?或许它只是在那里静静地回忆或思索。人,是不能完全理解一只猫的。人类并不懂得猫的语言,包括身体语言,所以猫经常会被人类误解。

我走神了。当我醒来,猛地仔细一看,阿乌就不见了。那夜之后,我再也没见过阿乌。没有谁能够证明它存在过,我也不能。