古琴弦上的律与乐

范煜梅,孙兆永,常人葆

古琴弦上的律与乐

范煜梅,孙兆永,常人葆

古琴作为近三千年中国音乐的音律本原及士大夫文化五千年的核心乐器,维系着中国文化里音乐、诗歌、书法的发展脉络。古琴的律准在中国音乐中有着举足轻重的地位。本文将古琴的律准和其他几种律制进行对比,总结出前者与后者的不同,同时介绍三种琴均的特点。

古琴;自然律;泛音;音律;三分损益律

古琴作为有着近三千年传承时间的乐器与礼器,承载着中国近三千年的音乐发展史。

一、古琴器物结构与古琴弦上自然律的关系

古琴的器物结构分为弦与琴体两部分,古琴弦是近三千年整个中国音乐律制的起源。

古琴弦的标志性结构:无论琴体的长短、有无空腔,必须满足多条弦长度相同并且琴弦从头至尾全程悬空。

古琴的多条弦同长度并悬空后可以自由呈现每条弦的十三个泛音,泛音点整齐一致。自唐朝以后的琴器来看,古琴的有效弦长基本在一米一至一米二之间,在同一条琴弦上可以完整地弹出三准的按音、两准落差的对称泛音。历代琴器的琴弦有一弦、三弦、五弦、七弦、九弦五种弦制,可以弹奏的律准从三准多一律至四准多两律。

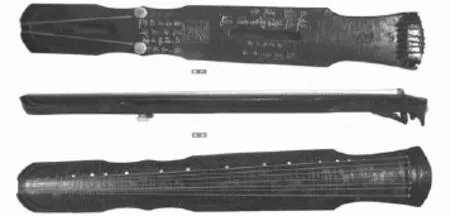

琴体结构分为两个时期:半空腔与全空腔时期与琴体面板平滑度同时变化。已出土的古代琴器以湖南长沙马王堆汉墓出土的七弦琴为界:晋朝以前的琴体空腔只有一半或大半,面板不平,如出土的战国九连墩十弦琴,见图1。

图1 九连墩出土战国楚国十弦琴。琴面凸凹不平,因此应该只能弹奏泛音。可见泛音在战国时期就有着广泛的运用

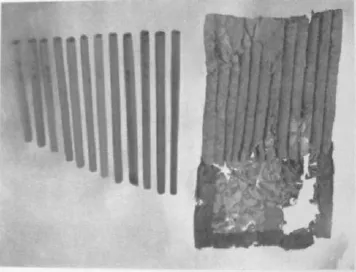

马王堆汉墓的琴器面板平滑度增加,可以弹奏线状音①.台北故宫博物院的晋琴的斫制年代目前有争议,暂不列入讨论。。南朝的琴谱以及南朝的砖雕图案显示出南朝在古琴面板上已可任意弹奏线状音与全空腔琴体。图2为戴念祖先生在其著作《声学史》中对马王堆汉墓出土的七弦琴的分析。

图2 马王堆汉墓出土七弦琴,此图取自参考文献[4]

目前存世的唐朝以后的琴器全部是全空腔琴体的琴器[1],琴体面板平滑可以任意弹奏线状音,见图3。

图3 故宫藏唐琴《九霄环佩》,此图出自参考文献[1]

任意一条古琴弦上可以弹奏出十三个清晰的泛音,这十三个泛音有其自身的产生原理与音高规律。古琴弦的特质在于完整地发现了相同长度上的多条弦上的泛音规律,运用这些规律形成古琴弦上的自然律,可以完整地弹奏琴曲。这种半空腔的琴体结构说明先前时期的中国人已经成熟地认知自然律同时运用在音乐弹奏中②.仅从音高的需要来看,泛音以七徽为中点,左右两边音高对称出现,一半空腔可以弹奏清晰的泛音用于乐曲需要。。

二、中国乐律学的几个基本概念和内涵

中国音乐范畴内分为律学与乐学两个既独立又关联的层面。律学是数学物理范畴的原理,乐学是艺术范畴内的规则。律学研究音乐范畴内的成音原则(三分损益、隔八相生)、用音高度(律名)、制作乐器的发音原理(振动的弦长与振动气柱的管长)等等内容。乐学研究在已经确定出的律点的系列用音选择(如五音或七声)、音与音的选择联系(相生相和)、乐句与乐句之间的联系(有唤、有应、有间歇、有单声比声)、乐评等等内容。自汉朝司马迁著《史记》开始,律学以《律书》或《律历志》与乐学以《乐书》、《乐志》或《礼乐志》存在于历代正史以及历代相关文论中[2][3]。

中国乐学里的五音或七声结构固定,不可移动或改变。这种不能改变音、声固定结构的规则与西方音乐内七声音阶的结构不可改变相同,同时也不可缺少一音或一声③.古琴定弦早期五音结构固定,后来的定弦可增加变徵、变宫。。无论五音还是七声,在确定宫音的律准后其他四音或六声均为连续四次或六次的隔八相生产生的律准。

中国音乐的宫商角徵羽五音结构:宫与商之间隔一律,商与角之间隔一律,角与徵之间隔两律,徵与羽之间隔一律,羽与下一个宫隔两律;中国音乐的宫商角变徵徵羽变宫七声结构:宫与商之间隔一律,商与角之间隔一律,角与变徵隔一律,变徵与徵之间相邻,徵与羽之间隔一律,羽与变宫隔两律,变宫与下一个宫相邻。

中国乐律学里的律是构成律制的基本单位,律名对应的振动频率是乐音的基础。在中国乐律学范畴内,一准之内有十二律,声音由低到高排列:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。准是律学的量词,准的范围可以是从黄钟开始至应钟十二律组成的律准跨度,也可是任意一律到下一个这律的半律的由低到高的十二律跨度。一准之内的十二律确定以后,这十二律与其他准内的同律名的音呈倍半关系。

中国乐律学范畴内的音乐用音的基础分两类:一准之内分五音(宫、商、角、徵、羽)与一准之内分七声(宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫)。用音的规则确定乐句连贯程度、和谐程度、乐句节奏与整首琴曲的完美程度。

中国的传统律制是三分损益律,三分损益律在古琴弦上始终保持原有的律准,传承至今。

目前有实物可考的曾侯乙编钟[4](公元前430年以前)的律准的跨度最低从65hz至最高2329hz,有五准多的跨度。七弦琴以第一弦为黄钟设定在65hz,同一条弦上有三个准的按音、两个准的泛音(泛音的最低点与七徽按音频率相同),七弦组合的按音律准跨度达四个多两律,泛音律准有三个,散音律准有一个多。按仲吕均的定弦结构:七条古琴弦上按音的四准里面每准十二律完备,泛音三准只有九律、散音一准多只有五律。

三、中国音乐的标准律准

中国音乐有自己的标准律准,中国音乐通用的标准律准最早见于西汉时期的律管。关于中国音乐律准的记载最早见于春秋时期的《管子·地员》(距今约2600年)的三分损益法记载,接着战国《吕氏春秋·音律》对管子的一个律名黄钟、宫商角徵羽五音弦的简略描述作出完善讲解。进入汉朝后《淮南子》与《史记》对三分损益法产生的三分损益律做出数的计算,精确排列十二律的数值。西汉马王堆汉墓出土的十二根律管与史料记载相对应[5]。

图4 马王堆汉墓出土的律管,此图取自戴念祖先生编著《声学史》

但是从一九三零年中国人自己确立学西乐,自此全民基础教育只有西乐音准、西乐节拍、西乐理论,原创的中国音乐作品按西乐规则弹奏演唱。

西乐的音准是在把十二个音律点绑定成七个全音和五个半音的结构里运用,中乐是在十二律可自为均主的前提下弹宫商角徵羽五调或宫商角变徵徵羽变宫七调的结构里运用。因此,西乐讲音准,中乐讲律准。

古琴是自然律的承载与展示器物,因为古琴的传承,中国音乐的律准近在咫尺。

律管是音乐乐器的调音标准器,律管的律准通行于全社会,全民基础教育必备。

《新唐书》记载一位叫杨收的大臣遇到出土的古钟,敲一下听律准便知此钟为“姑洗角”:“涔阳耕得古钟,高尺余,收扣之,曰:‘此姑洗角也。’既劀拭,有刻在两栾,果然。”这段故事讲杨收从一个孤立音高听出在律准范围内的相对位置。杨收这种听律的辨别能力应该是一个音律教育的结果。

宋朝人崔遵度(范仲淹的古琴老师)开始著文《琴笺》(崔遵度卒于1020年)剖析古琴弦上泛音的规律,元朝人陈敏子撰写《琴律发微》(1320年)以图表的方式展示泛音律准与三分损益律准完全相同:同律名同律准,倍半关系的律准视为同一律。

至此,中国音乐律准的来源与判断标准水落见玉。

世界上各民族有自己的音乐、有自己音乐的音准,中国音乐有自己的律准与相对应的乐音。自然律的发现与应用是中国音乐的原始律准。

任意一条弦上可以产生十三个明晰的音律点,发现这十三个音律点的规律并运用于音乐用音的是中国人。因为我们先祖的对自然律产生原理的探究、应用,才是中国音乐不被外来音乐摧毁的核心力量。

由于古琴的音律与众不同,所以古琴调弦要按古琴音律的自然规律进行。古琴弦上有自然生成的自然律与人工生成的三分律,这两种音律体系都是相同的律名与律准。也就是说,散音、按音与散音、泛音弹出来的律准完全重叠。

中国乐律学里的律与乐是平等、自由的关系,有别于西乐的音准与七声音阶绑定的关系:

十二律任意一律均可做均主,即宫音,如:黄钟做均主即称黄钟均,仲吕均做均主即称仲吕均,无射做均主即称无射均(《历代琴学资料选·乐书要录·律吕旋宫法》p88—90)。

在确定均的范围后再确定后面跟随的四音或六声:黄钟均——黄钟宫、太簇商、姑洗角、蕤宾变徵、林钟徵、南吕羽、应钟变宫(五音去掉蕤宾变徵和应钟变宫);仲吕均——仲吕宫、林钟商、南吕角、应钟变徵、半黄钟徵、半太簇羽、半姑洗变宫(五音去掉应钟变徵和半姑洗变宫);无射均(琴谱常称蕤宾调)——无射宫、半黄钟商、半太簇角、半姑洗变徵、半仲吕徵、半林钟羽、半南吕变宫(五音去掉半姑洗变徵和半南吕变宫)。

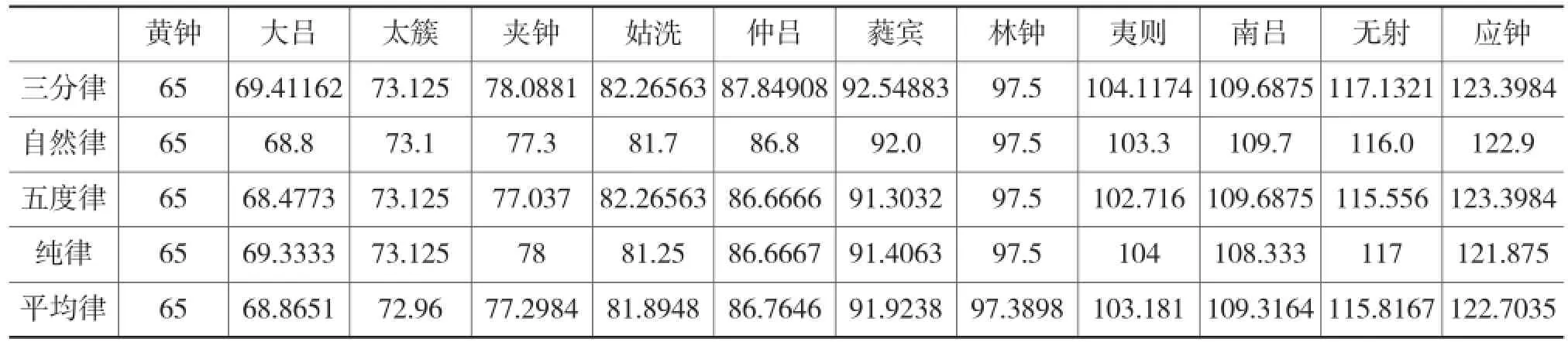

四种律制的按音比较:

目前中国高等艺术教育的音乐类教材内主要介绍四种音乐律准产生的律制原理:三分损益律、五度律、纯律、平均律[6]。这四种律制均为人工创造,以人的主观意志而改变振动弦长产生的一组规律的乐音。

古琴弦上的人工律制是否为三分律或者是其他三种人工律制可以通过古琴弦上一组十二个律点的按音产生的位置来进行甄别:

以四种律制的十二律频率确定每条古琴弦的散音,按各自的律制生成方式推算这种律制在十二条琴弦上的按音位置。从每种律制十二条所属律点的散音开始,每条弦推算三十六个按音,共计1728个在琴器面板上的按音位置。我们发现这四种律制在古琴弦上同律名的按音点有部分重叠,重叠点多在古琴调弦的按音的九徽十徽。因此,从古琴的散音与按音的调弦方式来判断古琴弦上的律制必须整体比较一准内十二个按音点是否完全重叠。

以仲吕均为例:四种律制的黄钟弦上林钟的律位点都在九徽,太簇弦上南吕的律位点在九徽,仲吕弦上黄钟的律位点在九徽,仲吕弦上的南吕律位点三分律在十一徽、五度律在十徽八分、纯律在十一徽、平均律在十徽八分,林钟弦上太簇的律位点在九徽,南吕弦上姑洗的律位点在九徽;用七条琴弦上九徽或十徽的律点按音与隔两条或一条弦的散音找同律音来调弦,不可能说这种调弦法是属于四种律制中的哪一种。这种四种律制的律点仅为局部重叠,不是全部律点重叠。以琴律来看,需要隔两弦的九徽按音与散音同律准、隔一弦的十徽十徽八分按音与散音同律准双重同时重叠,因此琴律里的人工律的按散音属同一种三分损益律。

琴律由自然律与人工律同时组成,衡量人工律点时需要同时衡量这种律制确定的古琴弦散音后产生的泛音律点。在四种人工律制定弦后的古琴弦上用于定弦的同律名的七徽九徽十徽泛音律点部分重叠,只有三分损益律基本重叠。理论推算数据与琴弦弹奏时可以弥补细微差距。

按曾侯乙编钟的黄钟测音频率将黄钟弦音高设定为65HZ,那么按照泛音调弦的方式可以推算出自然律各音高为:黄钟65hz,大吕68.88hz,太簇73.1hz,夹钟77.34hz,姑洗81.95hz,仲吕86.83hz,蕤宾92.01hz,林钟97.5hz,夷则103.3hz,南吕109.7hz,无射116.00hz,应钟122.9hz。

三分律的十二律推算律准:黄钟65hz、大吕69.4116hz、太簇73.1250hz、夹钟78.0881hz、姑洗82.2656hz、仲吕87.8491hz、蕤宾92.5488hz、林钟97.5hz、夷则104.1170hz、南吕109.6880hz、无射117.1320hz、应钟123.3980hz。

黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟三分律65 69.41162 73.125 78.0881 82.26563 87.84908 92.54883 97.5 104.1174 109.6875 117.1321 123.3984自然律65 68.8 73.1 77.3 81.7 86.8 92.0 97.5 103.3 109.7 116.0 122.9五度律65 68.4773 73.125 77.037 82.26563 86.6666 91.3032 97.5 102.716 109.6875 115.556 123.3984纯律65 69.3333 73.125 78 81.25 86.6667 91.4063 97.5 104 108.333 117 121.875平均律65 68.8651 72.96 77.2984 81.8948 86.7646 91.9238 97.3898 103.181 109.3164 115.8167 122.7035

鉴于甄别律制的律点是否符合其归属,需要对相邻的十二律进行完整比较才可能公平公正。

相对古琴弦上的音律体系:自然律与人工律同时存在,鉴别其共同点有两个方向的鉴别手段:一是产生律点的规则,二是十二个律点是否重叠。

自然律与三分律有共同的产生顺序:隔八相生。即黄钟生林钟、林钟生太簇、太簇生南吕、南吕生姑洗、姑洗生应钟、无射生蕤宾、蕤宾生大吕、大吕生夷则、夷者生夹钟、夹钟生无射、无射生仲吕。仲吕复生下一准黄钟,周而复始。

自然律在古琴弦上可以从七徽与五徽九徽的律距上体现出现来,三分律在确定律准后增加或减少其长度的三分之一后振动琴弦产生的音比原基础点高八律或低八律。

仅用三分律的推算结果定古琴弦的散音,仲吕弦确实不能复生黄钟律,古琴曲的正调定弦不复存在,大量的仲吕均宫音琴曲如《良宵引》、《平沙落雁》、《高山》、《流水》、《梅花三弄》等等不忍欣赏。古琴弦上的自然律调弦后可以弥补其差异。

四、琴乐律的组成与特点

琴乐律的内容既有贯通整个中国音乐的乐律学规则,也有专属于古琴自身的规则,形成与其他中国乐器、中国音乐作品不同的琴乐律。比如:古琴上可以弹奏散音与点状按音同步的琴音(散音与按音的撮、泼剌),可以弹奏散音与线状音同步的琴音(《流水》的滚拂),可以同时弹奏泛音与按音(如《良宵引》最后一个乐音),可以用泛音旋律弹奏大段琴曲(《神人畅》),可以两个同律准的泛音同时弹奏(《普庵咒》、《春江花月夜》泛音段落),这些琴音的运用为琴曲作品增加了与众不同的美感。

古琴与其他中国原创乐器不同点在于古琴弦上可以完整地呈现自然律并为三分律作标准。中国其他原创弦乐器也可弹奏出泛音,但一件弦乐器的多条弦长度不同,泛音不能形成自身的体系。而西乐的乐器弦上虽有泛音也未构成完整的音律结构,西方的乐器调音器没有校正泛音的音准。

现用钢琴键图案来举例说明中乐五音七声的固定结构与西乐律乐绑定结构的差异:

图5 七声黄钟均黑白键示意图

图6 五音无射均黑白键示意图

图7 五音仲吕均黑白键示意图

以上三种黑白键图:钢琴白键表示琴弦,黑键表示白键之间的间隔律名。古琴定弦五音关系恒定,宫音可以在不同的白键上出现。

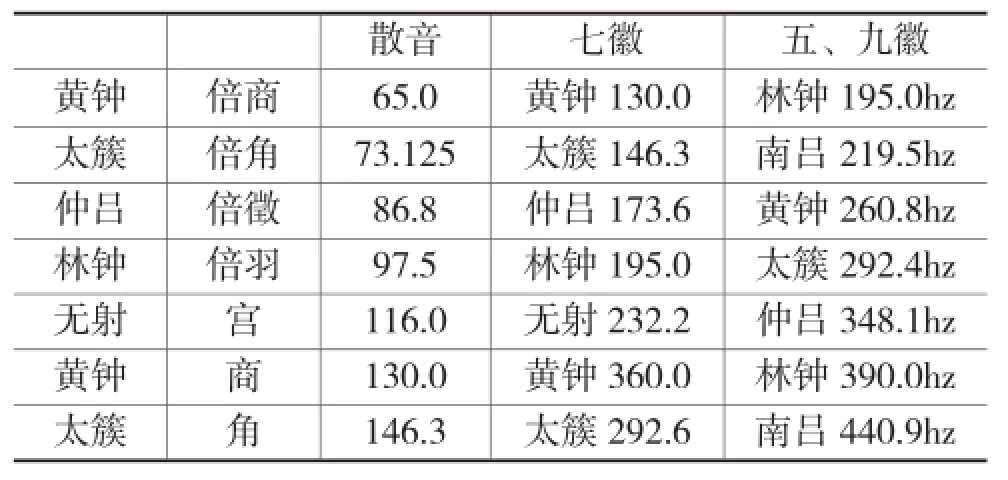

散音七徽五、九徽黄钟倍徵65.0黄钟 130.0林钟 195.0hz太簇倍羽73.1太簇 146.3南吕 219.5hz仲吕宫86.8仲吕 173.6黄钟 260.8hz林钟商97.5林钟 195.0太簇 292.4hz南吕角109.7南吕 219.4姑洗 328.8hz黄钟徵130.0黄钟 360.0林钟 390.0hz太簇羽146.2太簇 292.6南吕 440.9hz

(一)仲吕均(大家熟悉的正调)用仲吕均定弦的琴弦可以常弹的两种均:仲吕宫弹奏的琴曲:

《良宵引》、《陋室铭》、《关山月》、《长门怨》、《酒狂》、《平沙落雁》、《桃园》、《碧涧流泉》、《渔樵问答》、《鸥鹭忘机》、《玉树临风》、《双鹤听泉》、《孔子读易》、《汉宫秋月》、《乌夜啼》、《水东遊》、《高山》、《流水》、《梅花三弄》、《普庵咒》、《神人畅》、《妆台秋思》、《平湖秋月》、《春江花月夜》、《阳春》、《雉朝飞》、《石上流泉》、《列子御风》、《色空诀》(陈长林谱)、《摩诃般若波罗蜜心经》(陈长林谱)、《那罗法曲》(陈长林谱)、《渔歌》等。

在仲吕均定弦的前提下弹黄钟均琴曲:

《秋风词》、《湘江怨》、《古琴吟》、《忆故人》、《慨古吟》、《神化引》、《长清》、《短清》、《长侧》、《短侧》、《猗兰》、《鹤鸣九皋》、《白雪》、《龙翔操》、《秋水》等。

目前古琴弦上的泛音定弦是在没有标准律准的情况下用不同弦上同律名的泛音来决定散音的律准,判断标准是同律名同律准。

古琴仲吕均的泛音调弦方式:一弦九徽与四弦七徽同律准、二弦九徽与五弦七徽同律准、三弦九徽与六弦七徽同律准、四弦九徽与七弦七徽同律准,同时一弦十徽与三弦九徽同律准、二弦十徽与四弦九徽同律准、四弦十徽与六弦九徽同律准、五弦十徽与七弦九徽同律准;三弦十徽高五弦九徽一律。

图8 古琴曲《忆故人》是在仲吕均的基础上不改变仲吕均定弦,回避三弦散音后弹奏黄钟均商调徵音琴曲

仲吕均前四弦九徽与隔两弦的七徽同律准;三弦仲吕十徽高五弦南吕九徽姑洗一律。

琴弦上的泛音律名对应相应的律准,同律名同律准,琴曲《湘江怨》的开头一段泛音旋律很能说明这条古琴泛音规则。《湘江怨》这首琴曲是在仲吕均定弦的前提下以九徽泛音的排序来弹黄钟均的借调琴曲,但是这七条散音弦不是黄钟均排序。

古琴黄钟均七条弦排序:黄钟(65hz)、太簇、姑洗、林钟、南吕、半黄钟、半太簇。

古琴仲吕均七条弦排序:黄钟(65hz)、太簇、仲吕、林钟、南吕、半黄钟、半太簇。

西乐的十二个音与音阶绑定,音名决定音准。在钢琴的键盘上可以一目了然。

以古琴仲吕均七条弦的律准对照钢琴键的音准频率数据,我们可以看到两者之间的差异:

西乐C调的五个白键的音准是:C键65.4hz、D键73.416hz、E键82.407hz、F键87.307hz、G键97.999hz、A 键110hz。

古琴弦一弦黄钟:倍徵(散音65hz);二弦太簇:倍徵(散音73.13hz);三弦仲吕:倍徵(散音86.8hz);四弦林钟:商(散音97.5hz);五弦南吕:角(散音109.7hz);六弦半黄钟:徵(散音130hz);七弦半太簇:羽(散音146.3hz)。

西乐C调按中国的乐律学的五音排序是:C键宫(黄钟)、D键商(太簇)、E键角(姑洗)、G键徵(林钟)、A键羽(南吕),但是仲吕均的三弦是仲吕,对应西乐的F音(F键),固定排序的西乐C调不能给古琴定仲吕均的七条弦。

如果用西乐的F调来定古琴仲吕均的七条弦,那么一弦黄钟、二弦太簇、三弦仲吕(F键:87.307hz)、四弦林钟(G 键97.999hz)、五弦南吕(A键110hz)、六弦半黄钟(C键:130.81hz)、七弦半太簇(D键146.83hz),一六弦倍半差距、二七弦倍半差距。

古琴的仲吕弦散音是86.8hz,与西乐的对应音准有差距。泛音的三弦九徽与六弦七徽也会有差距。如果用西乐的音准来调古琴弦,会导致《湘江怨》的泛音旋律听起来感觉不准。

古琴定弦是确定七条弦的本律律准,在定均的前提下确定借用这一均弹另一均的音。

仲吕均排序的七条弦上产生九徽上的黄钟均泛音仅为仲吕均本律音的衍生物,不可能替代仲吕均定弦。

(二)无射均(蕤宾调)

散音七徽五、九徽黄钟倍商65.0黄钟 130.0林钟 195.0hz太簇倍角73.125太簇 146.3南吕 219.5hz仲吕倍徵86.8仲吕 173.6黄钟 260.8hz林钟倍羽97.5林钟 195.0太簇 292.4hz无射宫116.0无射 232.2仲吕 348.1hz黄钟商130.0黄钟 360.0林钟 390.0hz太簇角146.3太簇 292.6南吕 440.9hz

用蕤宾调弹奏的琴曲:

《阳关三叠》、《潇湘水云》、《欸乃》、《钗头凤》(王迪谱)等。

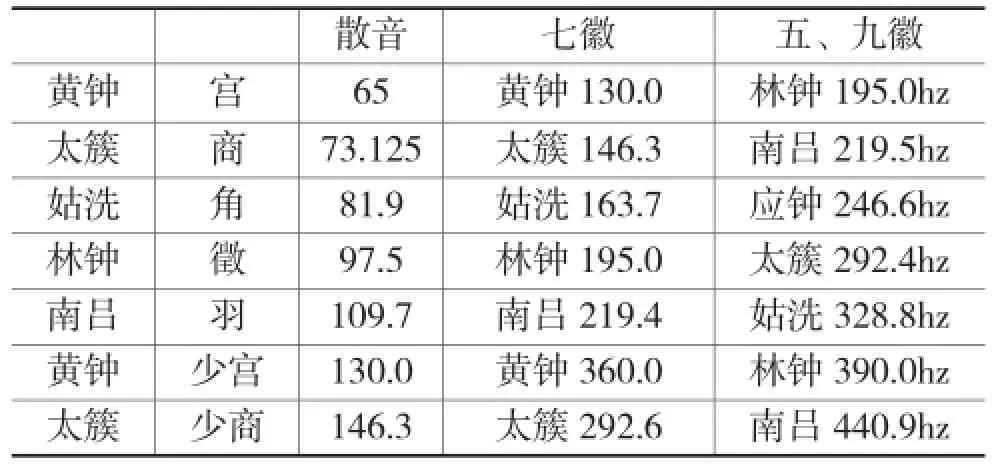

(三)黄钟均(正调慢三弦一律)

散音七徽五、九徽黄钟宫65黄钟 130.0林钟 195.0hz太簇商73.125太簇 146.3南吕 219.5hz姑洗角81.9姑洗 163.7应钟 246.6hz林钟徵97.5林钟 195.0太簇 292.4hz南吕羽109.7南吕 219.4姑洗 328.8hz黄钟少宫130.0黄钟 360.0林钟 390.0hz太簇少商146.3太簇 292.6南吕 440.9hz

用黄钟均弹奏的琴曲:《苏武思君》、《八极游》、《寒山僧踪》(陈长林谱)、《楞严一笑》(陈长林谱)。

琴均弦律排序说明来自喻绍泽先生的《怀园琴谱》、顾梅羹先生的《琴学备要》、陈长林先生的《陈长林古琴谱集》、谢导秀先生的《宝树堂琴谱》。

五、回归中国音乐的正常状态

中国乐律学的基本原则:一、律是律,音是音,声是声;十二律属律学范畴的概念,五音七声属乐学范畴的概念。二、律名固定不变,律序固定不变,十二个律准恒定;五音七声的自身结构固定不变,自身结构整体在十二律上移动,不固定。因此,宫音可以由十二律中的任意一律开始。

简而言之:十二律是固定的,五音七声是移动的。

中国乐律学的乐曲通用规则是:均、调、音。均由律定宫音,调由同一均中的五音定其调,音由这一均的五音配所属的调。

在笔者可以查询到的正式出版的古琴曲谱、中国音乐作品曲谱中,前面往往加注西乐的C调、D调、E调、F调、G调、bB调等等,这六七十年来各种音乐专业的教授、研究员、各种学位的音乐专业学生发表各种专业文章,常常把中国音乐作品放在西乐的理论框架内讨论并将这些结论放进音乐教材,继续灌输给后来人。

三分损益法与三分损益律虽然被写进音乐类专业高等教育的教科书,但是仅作知识介绍,没有进入律准听力训练。

中国音乐与众不同的基础前提是发现并运用自然律,在自然律准的前提下产生三分损益律。这种律与律之间的比例关系恒定,其他律制的音乐不可能彻底改变中国音乐的音律结构,中国音乐也会重新回到中国人的日常生活与音乐教学内容中来。

现在可以根据中国音乐的历史依据和古琴弦上自然律的规则而回归正常状态,不再用西乐的音准来扭曲中乐律准。

(文中散音、按音位置数据由孙兆永推算,散音、泛音数据由常人葆推算,范煜梅与常人葆共同用测音软件测试验证。测音数据与理论推算略有差距,以实际测音为准。)

[1]郑珉中.故宫古琴[M].北京: 紫禁城出版社,2006.

[2]范煜梅.琴与诗书同行[M].成都:四川教育出版社,2010.

[3]范煜梅.历代琴学资料选[M]. 成都:四川教育出版社,2013.

[4]崔宪.曾侯乙编钟钟铭校释及其律学研究[M].北京:人民音乐出版社,1997.

[5]戴念祖.中国物理学史大系·声学史[M].长沙:湖南教育出版社,2001.

[6]童忠良. 基本乐理教程[M].上海:上海音乐出版社, 2013.

范煜梅,女,四川成都人,毕业于首都师范大学,现居清华大学,创办“同等重要”古琴教室。1987年师从蜀派古琴传人曾成伟先生学习古琴。著有《琴与诗书同行》,编有《历代琴学资料选》等。

孙兆永(1987-),男,河南南阳淅川县,2014年毕业于中国科学院大学物理科学学院,理学硕士。2012年开始学习古琴和音律,师从蜀派琴人范煜梅女士。

常人葆,女,安徽宿州人,现于中国科学院大学攻读博士学位。2012年起随蜀派琴人范煜梅老师学习,颇有感触和启发,希望能为推动自然律乃至整个中国乐律的发展略尽薄力。

J632.31

A

1007-0125(2015)01-0053-05