中国经济特区发展和转型的制度本源效应追溯

——基于特区经济发展30年的经验证据

姬 超,袁易明

(1.许昌学院 中原农村发展研究中心,河南 许昌 461000;2.深圳大学 中国经济特区研究中心,广东 深圳 518060)

中国经济特区发展和转型的制度本源效应追溯

——基于特区经济发展30年的经验证据

姬超1,2,袁易明2

(1.许昌学院 中原农村发展研究中心,河南 许昌 461000;2.深圳大学 中国经济特区研究中心,广东 深圳 518060)

作为中国现代化建设的制度和路径试验区,中国经济特区已经为全国的改革开放事业做出了重要贡献,其自身也取得了巨大成功。以特区这样的先行地区和试验地区作为研究对象将为全国未来经济增长和转型提供新的理论借鉴和参考视角。向市场化程度更高的制度体系转型促进了特区上个世纪80年代的飞速崛起,但过度依赖制度模仿,造成特区内在发展动力不足和持续增长的乏力。从特区实际出发,构造最能反映市场参与者制度反应特征的四个代理变量:对外开放程度、非国有企业产业比重、对内开放程度和非财政收入比重,分步进行变量回归以比较制度增长效应的真实作用机制。结果表明:(1)不同于整体区域,在局部区域制度的作用方式呈现滞后性特点;(2)制度增长效应在长期表现出递减趋势,在初期促进了特区繁荣,当特区发展到一定高度时反而失去了与经济发展的相关性。促进特区早期成功实践的制度体系并不必然保证特区未来的持续繁荣,特区的可持续发展依赖于制度的适应性变迁,危机而不是繁荣往往更有利于制度创新发生。

经济特区;发展;转型;制度;回归

一、引 言

改革开放30多年来,中国经济和社会面貌不断更新,深圳、珠海、厦门、汕头和海南五个特区率先为这幅波澜壮阔的画卷抹上了灿烂的一笔。这五个特区在成立之初大多极端贫穷落后,经过30多年的发展已逐渐成为南中国海岸最为璀璨的明珠,抒写了现代化城市建设的奇迹,充分证明“我们建立经济特区的政策是正确的”,也表明特区经验和理论研究的现实意义和巨大潜力。

然而随着市场经济体制在全国范围的确立,其他地区尤其是沿海城市相继走上经济增长的快车道,新特区诸如综合配套改革试验区不断设立,传统特区的政策优势逐渐丧失,经济总量和增长质量方面不断被其他城市超越,围绕“特区不特”的争论越来越多,特区的光芒开始黯淡。作为中国经济增长的先行者,特区经济的未来增长及其转型试验将继续对我国深化市场经济体制改革提供重要的现实借鉴。那么就有必要先从理论上探明30多年来制度对特区经济发展效应的具体方式,而不是仅仅告诉人们“制度很重要”。

二、经济特区发展的经验回顾

(一)经验回顾

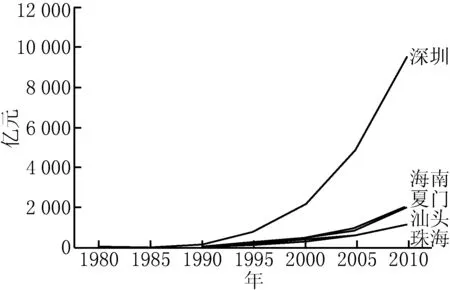

特区大多处于边陲小镇,贫穷而落后。曾有人这样描述当时的深圳“四季常青没菜吃,海岸线长没鱼吃”,当地经济几乎陷于绝境。1980年,5个特区GDP加总也只占到全国GDP总和的0.92%,2010年底这一数值已变为4.02%,其中深圳的超常规发展尤其引人注目(图1)。1980年特区人均GDP为394.3元人民币,同期全国人均GDP为460.5元。然而到了2010年底,特区人均GDP已发生了惊人的跃迁,达到54 517.3元,近两倍于全国平均值(图2)。随着经济发展水平提高,特区财政收入也有了很大程度增加,从1980年的4.84亿提高到2010年的2 381.63亿,占GDP比重从11.6%提高到14.8%。对外贸易方面,1980年特区进出口贸易总和占全国比重仅0.47%,2010年却已达到15.7%,20世纪90年代中期更是达到历史最高峰的22%(图3)。可以看出,对外贸易增长同步于产出增长,在20世纪90年代之后极大拉动了经济增长。与此同时,特区财政收入较国内生产总值始终保持缓慢增势。

图1 国内生产总值变化情况

图2 人均国内生产总值变化情况

图3 特区主要经济指标变化情况

图4 私营劳动人数占社会劳动者比重

伴随着经济总量的巨大变化,特区生产要素也获得了充分流动。资本要素再配置最鲜明的体现在外资利用方面,显示了特区对外开放的态度;劳动要素再配置最鲜明的体现在外来人口流入方面,显示了特区对内开放的态度。在实际使用外资方面,各个特区尤其是深圳的增长趋势最为明显;对内开放方面本文使用非户籍人口占常住人口的比重来表征,除了厦门的非户籍人口历来保持较高比重,其他特区初始非户籍人口都接近为0,但深圳的外来人口迅速增加,2010年占总人口比重达到76%并长期保持高流动态势,珠海的外来人口比重从1985年开始迅速提高,2010年底达到33%。与之形成鲜明对比,汕头的非户籍人口极少,海南甚至表现为户籍人口相对常住人口的净外流。显然,要素流动更为活跃的特区(如深圳、珠海)也取得了更好的经济绩效。此外,特区民营经济也有了长足的发展,工业总产值中非国有工业企业产值比重由1980年的4%增加到2010年的30%,私营企业劳动者占社会全体劳动者比重也有了很大程度提高,这一现象在深圳和厦门表现得尤为明显(图4)。

(二)经验总结

通过回顾特区发展历程,我们初步勾勒了如下画面:伴随着改革开放启动,一个一清二白的排头兵——特区,通过充当连接海内外商品和信息的集散地,在路径上形成加工贸易和出口导向为主体的经济模式,在方法上依靠“内引外联”,对内引进丰富廉价的劳动力,对外联合港澳台资本为主的外资共同开发,在主体上促进企业家和政府共同完善社会主义市场体系,不断推动产业结构调整以获得经济的持续高速增长,在驱动和保障上则以各种优惠自主的政策为前提[1]。具体的:

1.整体的突发制度演变。由于地理位置偏远,几个特区都极其落后,起点极低。中央选取该地区作为试点区域为中国整体向市场经济转制作先期试验,客观上耦合了特区发展的强烈意愿,短期内产生的突发性激励与计划经济体制下的激励严重不足形成强烈对比,结果表现为市场制度巨大的边际增长贡献和产业增长效应。

2.耦合世界经济增长和产业转型机遇期。特区成长与世界经济的发展变迁息息相关,20世纪80年代初恰逢发达经济体向新经济转型,资本密集型制造产业逐渐向东南亚国家转移,迫使东南亚国家将非核心产品和零部件等劳动密集型制造向外转移。毗邻东南亚的先天优势使得特区顺理成章地加入了世界产业大链条当中,成为国际分工体系不可缺少的环节。很难想象一个只有优惠政策而没有外部条件匹配的区域能够快速发展起来,这也正是很多地方拥有大量优惠政策却依然迟迟无法摆脱落后面貌的原因。

3.对市场主体的激励与可信承诺。具备起飞条件之外,市场主体还必须具备足够动力参与推动起飞的具体实现。特区设立初期,或是政绩考核和政治升迁的激励,或是政治理想与个人抱负的激励,加上始终坚定办好特区的中央意志使得增长成为特区全体的共有信念。于是特区政府引进外资时做出的种种承诺就是可信的,打消了港澳台资本家投资设厂的疑虑,解决了资本要素稀缺这一难题。另外,特区的国有经济相对薄弱,对民营经济的挤占和剥削威胁就少了很多,民营经济的强大也就有利于政府业绩的实现。劳动力要素方面,一方面南下打工的报酬远高于在家乡的辛勤劳作,对城市生活的向往还是吸引了大量廉价劳动力,另一方面对由于原户籍人口稀少且居住分散,对外来要素的排斥情绪不强,深圳、珠海和厦门在这方面表现的最为明显,也就更有利于要素的聚集。于是通过资本、技术、劳动、管理和市场的结合就导致了特区的迅速发展,接下来我们需要对以上结论进行计量验证,以进一步证实制度的增长效应。

三、经济特区制度增长效应的实证检验

(一)计量模型

制度在根源上决定经济增长的观点已达成广泛共识。归纳现有文献,对制度增长效应的检验大致包括两种思路:第一种思路致力于设定一个虚拟变量以区分不同制度时期,最终通过类似于索洛余值的方法求得制度贡献值[2],但刘文革等认为快速变革的制度形式和结构使得这种处理方法有失精确[3]。除此之外,我们还认为制度对生产要素的嵌入性进一步加大了对要素贡献分解的难度。第二种思路试图寻找合适的代理变量直接衡量制度的增长效应[4-5]。将制度要素作为解释变量直接引入生产函数避免了第一种思路度量不精确的问题,但却带来了另一个方向的度量不精确问题,即在代理变量选取上的主观性。值得注意的是,无论精确与否,两种检验思路都只能证实“制度很重要”这一重要结论,并得到制度的弹性系数和贡献率。然而我们更加关注制度的具体作用机制,所以本文沿用第二种思路,并在制度代理变量的选取上遵循直接影响市场主体行为的原则,考虑到制度之间的相互作用,我们对制度体系的组成部分进行变换,通过比较回归结果辨识制度作用于增长的具体机制。在生产函数的选择上我们选择最具代表性且应用最为广泛的C-D生产函数,结合本文的时间序列数据引入时间趋势项,生产函数设定为:Y(K,L,I)=AeλtKαLβIγ,其中A代表常数项,e为自然对数,t代表时间,K代表资本存量,L代表劳动量,I代表制度变量,上标λ、α、β、γ代表变量弹性,表示其他变量不变的条件下该要素每变化1%,产出变化α%、β%或γ%。考虑长时间序列数据的非平稳性,将生产函数进行对数化,同时引进白噪声变量,原函数化为如下形式:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI+μ.

(1)

结合特区的实际情况以及本文研究主旨,我们对制度体系的组成部分进行不同的组合处理,以区分比较不同制度及其组合在经济产出上的实际效应,据此模型(1)分化出以下三个模型:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI1+μ1.

(2)

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI2+μ2.

(3)

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI3+μ3.

(4)

其中,I1、I2、I3分别代表不同的制度体系,其含义将在下一节描述制度代理变量含义时说明。

另外,我们注意到对制度增长效应的实证检验大多是以国别为单位进行的,考虑到本文是对特区这一局部区域的检验,有必要提出这样一个疑问,即制度在整体区域和局部区域的作用机制是否一致?换言之,尽管制度决定经济增长绩效,但在不同区域的实际作用方式却可能存在差别,尤其是整体和局部区域的差别。因此,在模型(2)(3)(4)检验同一区域不同制度体系作用机制的基础上,我们进一步提出以下假定:

假定1:制度在不同区域的增长效应机制是不同的,在一国的整体区域内,制度的增长效应暗含了区域内部水平方向对制度的模仿和学习。但对于经济特区这样的先行、局部区域,对于制度的学习和借鉴只能从自身前一期或前几期发展经历中获得。

为验证该假说,对制度变量进行滞后一期处理,模型修正为:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI(-1)+μ.

(5)

该式中I(-1)表示当期产出受上一期制度体系的影响,当期制度体系则影响下一期的产出,也就意味着制度必须通过影响行为人的预期决定产出。

(二)变量含义及数据说明

1.投入产出指标。①产出Y。用按可比价格计算的国内生产总值衡量,数据来源于1981—2011年各市(省)统计年鉴。②资本存量K。参考张军估计中国省级资本存量时采用的永续盘存法[6]。基年资本存量估算方法如下:特区1980年资本存量=特区1980年国内生产总值占所在省比重×1980年特区所在省资本存量,特区所在省1980年资本存量参考张军的估计结果,所有数据均按照1980年不变价格进行平减,由于缺乏准确的资本价格数据,故采用当年GDP平减指数进行平减。因为经济增长较快地区通常具有较高的折旧率,本文中资本折旧率统一设定为10%。③劳动力L。由于统计限制,劳动投入采用年末社会劳动者人数指标。

2.制度变量。在制度代理变量的选取上,不同文献的选取标准存在较大差异。考虑特区主要的市场参与主体包括外资所有者、民营企业家、外来劳动者、政府,本文选择对外开放程度、非国有化程度、对内开放程度和政府攫取程度四个方面来加以表征。其中,对外开放程度用进出口贸易总额加上每年实际利用外资总额占GDP比重进行衡量;对内开放程度用非户籍人口占户籍人口比重衡量,使用比值可以消除各地城市规模不一的影响;非国有化程度用工业总产值中非国有工业企业产值的比重衡量,该指标反映了民营企业家参与特区经济发展的程度;政府攫取程度用政府财政收入占GDP比重衡量,我们认为政府攫取程度与经济发展呈反向关系,故而用1减该比重进行计算。

在制度体系的组成上,首先对上述4个指标进行赋权,根据调查问卷回馈结果,同时参考特区发展特征,对外开放程度和非国有化程度的权重分别设定为0.3,对内开放程度和政府攫取程度的权重分别设定为0.2,加总等于1,计为I1。接下来我们尝试剔除政府攫取程度这一指标,考察另一种制度体系的绩效,对外开放程度、非国有化程度和对内开放程度分别赋权0.35,0.35和0.30,记为I2。最后只保留对特区经济发展最为重要的两个因素:对外开放程度和非国有化程度,分别赋权0.5进行加权,计为I3,以比较分析不同制度体系的增长效应。

(三)计量步骤和结果

首先对时间序列进行增广的迪克—福勒检验(ADF),各变量经过一次差分后均已成为平稳序列数据。为避免伪回归,我们又对InY、InK、InL和InI1(InI2,InI3)进行协整分析,结果表明变量之间都存在稳定的协整关系。但是回归结果并不理想,模型(2)(3)(4)及模型(5)调整过的回归均未表明制度对产出具有正相关关系。经过分析,我们发现经济特区的几个制度代理变量数据在30年中发生了很大的转向,如对外开放程度在1994年达到其峰值3.26之后逐年缩减,GDP中非政府财政收入比重也从逐年上升转变为逐年下降,这提醒我们注意不同阶段制度的不同增长效应。为进一步验证制度对经济增长的作用方式,我们采取如下办法,以1995年为分界点,分别对1980—1994年和1995—2010年两个阶段重复之前的回归,并提出假定2:

假定2:制度在不同发展阶段的增长效应是不同的,发展初期更有利于制度创新和变革的发生,发展后期则出现制度僵化现象,即制度的增长效应呈现边际递减特征。

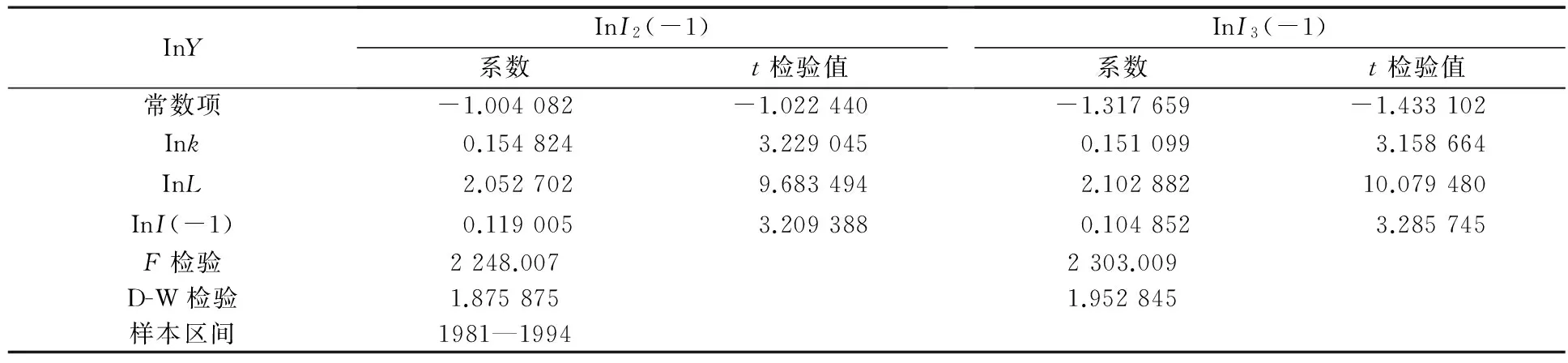

1.分步回归和结果。按照以上方法,我们首先对经济特区1980—1994年数据进行回归。回归结果显示模型(2)(3)(4)没有通过显著性检验。此外,根据模型(5)修正的回归模型,滞后一期的制度变量InI1(-1)对产出的影响不显著,而InI2(-1)和InI3(-1)的系数却非常显著,这是由于特区在发展的前15年当中非财政收入比重没有发生太多变化造成的,同时证实了假定1。此外,回归方程也通过了有效性检验和格兰杰因果关系检验。InI2(-1)和InI3(-1)为解释变量的回归结果如表1:

表1 普通最小二乘法的回归结果

重复以上步骤,对特区1995—2010年数据进行回归,结果显示无论InI1,InI2,InI3还是InI1(-1),InI2(-1),InI3(-1)的作用都不显著,即使将制度的滞后期向后继续调整,结果仍然不显著,于是假定2得到证实,即特区在发展早期制度增长效应非常明显,但发展到一定高度时制度增长效应反而开始停滞,经济增长不再伴随制度创新而发生。可见制度创新往往在危机时期更容易发生,比如1980年前后,当经济体富裕和发展到一定高度后反而不利于制度变革,比如1995年之后。

2.实证结果解读。综上可知:(1)制度在不同区域,在局部和整体区域之间发挥作用的机制并不相同。对于先行区域尤其是作为试验田的特区而言,制度的增长效应通常呈现滞后性特点;(2)制度在不同时期的作用机制也是不同的,这就需要避免盲目的选取时间序列进行计量检验,而要根据真实的历史情境进行甄别;(3)经济发展的不同阶段制度的增长效应具有差别,在经济增长起步阶段,一种制度对于经济增长更易起到促进作用,而当经济发展到一定高度时,该制度的正向作用就存在递减可能;(4)对外和对内开放程度提高有效增加了资本和劳动要素的流动,非国有经济比重的提升表示私人企业家创业信心和能力的提高,资源优化配置得以发生,从而带动了产出增加。其中人口流动显著提高了制度的增长效应,大约两个百分点左右,这一点在深圳体现得更加明显;(5)政府作用在我们的模型中并不显著,这可能与政府代理变量的设置有关。

实证结果显示特区的制度创新已逐渐停滞,僵化的经济体制下社会利益结构逐渐固化,市场参与主体的利益无法通过诚实和勤恳的努力得到实现,只能被动地接受利益分配,那么个体自我实现的动力就会消失,经济发展的动力随之消失[7]。如果不能从扩大再生产中攫取财富,既得利益集团为了维护既得利益只能加快设租和寻租步伐,甚至转移财富。实际上我们已看到特区在经济增长方式和社会形态上向全国传统的回归和收敛,进一步的增长越来越依赖政府主导的固定资产投资,随着世界经济危机的持续恶化,过度依赖外贸和加工贸易的特区面临的形势将更加严峻。为此政府一方面通过各种投资和促进消费措施极力维持一定速度的增长,一方面加快促进产业升级转型力度试图为长远的发展谋划基础[8]。但本文认为这样的措施多半不能奏效,原因在于特区产业结构已经处于较高水平,而且属于世界分工体系的一部分,无法像特区设立初期那样通过简单模仿和学习来复制发达经济体成熟的产业和制度体系,而必须有所担当并主动探索发展新型产业和新经济模式,这一任务显然不是政府可以独立完成的。

四、结论与未来

作为中国最早由计划经济向市场经济转型的试验区,特区已经走过了30余年的发展历程。可以说,如果没有改革开放的政策,就没有特区的产生,若没有特区的实践,也就没有市场经济在全国范围的确立和发展,就没有改革开放的深入。但是随着制度增长效应递减和增长潜力耗尽,经济可持续增长要求新的制度变革,促使和激励更广泛市场主体主动地参与到经济活动中来。否则特区内外都将像前文所述的那样继续收敛,先行区域进一步增长的动力也会逐渐衰竭,特区的使命恐怕也会真的终结。舒尔茨认为人的经济价值提高是制度变迁的主要原因[9],但在特区大量外来劳动者长期享受不到户籍人口同等的待遇,民营企业家逐渐面临更大的创业和经营压力,包括用工成本、环境成本、土地成本以及不断增多的税负成本,实体经济的萎缩客观上增加了外来资本和风险资本的投资风险,结果导致了各个市场参与者都对经济转型持观望态度。

由于经济转型是一个伴随产业结构升级和社会结构流动的过程,在该过程中主导产业不断继起并通过结构效应辐射其他部门,分工和专业化程度不断提高,对知识和信息的要求不断提高,政府无法有效掌控经济活动的方方面面,只能通过自身行动影响其他参与者的预期。在如此复杂的过程中,危机将会成为一种常态,政府治理的思路也必须从设计完美政策体系解决危机向通过弹性的、可自我调整的社会体制机制应付危机的转变,危机往往也更有利于制度创新。这就需要更广泛的要素所有者成为市场主体并且主动参与危机治理,形成参与式发展,突出和保证人的能动性、创造性和异质性,促使他们实现自我价值提升,推动资源和要素的再配置。也只有如此特区才能实现产业调整和制度转型内在能力的提升,才可能继续走在全国前列并为其他地区提供试验和示范作用。

[1] Edwad M.Graham.Do export processing zones attract FDI and its benefits:The experience from China[J].International Economics and Economics Policy,2004,1(1):87-103.

[2] 张军.资本形成、投资效率与中国的经济增长—实证研究[M].北京:清华大学出版社,2005:47-52.

[3] 刘文革,高伟,张苏.制度变迁的度量与中国经济增长——基于中国1952—2006年数据的实证分析[J].经济学家,2008(6):48-55.

[4] 王小鲁.中国经济增长的可持续性与制度变革[J].经济研究,2000(7):3-15.

[5] 傅晓霞,吴利学.制度变迁对中国经济增长贡献的实证分析[J].南开经济研究,2002(4):70-75.

[6] Jun Zhang.Estimation of China’s Provincial Capital Stock Series(1952—2004) with Application [J].Journal of Chinese Economic and Business Studies,2008,6(2):177-196.

[7] 沈承诚.经济特区治理困境的内生性:地方政府核心行动者的动力衰竭[J].社会科学,2012(2):27-36.

[8] 李卫国,盛连喜,程淑佳.制度因素与中国经济增长方式的转变[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2008(3):40-43.

[9] [美]西奥多·舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,译.北京:北京经济学院出版社,1990:28-39.

Tracing Origin Effect of Institutions for the Development and Transition of China’s Special Economic Zones

JI Chao1,2,YUAN Yi-ming2

(1.Rural Development Research Center of the Central Plains,Xuchang University,Xuchang 461000,China;2.Center of China Special Economic Zone Studies,Shenzhen University,Shenzhen 518060,China)

As the experimental zones of system and path for China’s modernization,Chinese special economic zones have made important contribution to the reform and opening up policy for the country. Also,they have achieved great success themselves. As the antecedent areas and experimental zones,we take them as the research object to provide new theoretical reference and perspective for China’s economic growth and transformation.Shifting to a higher degree of market-oriented system has promoted the rapid rise of the Special Economic Zones in the 1980s,but excessive dependence on imitating institutions caused the lack of internal development capacity.According to the actual situation of SEZs,we find four proxy variables which can best reflect system reaction to the market participants of the Special Economic Zones that include external openness,internal openness,proportion of non-state-owned enterprises and non-financial income proportion.Next step,we compare the actual mechanism of institutions to economic growth by stepwise variable regression.The result shows that,(1)different from the overall area,institutions have characteristics of hysteresis in the local area,(2) the growth effect of institutions showed a decreasing trend in the long-term,and institutions promoted the prosperity of Special Economic Zones in the early days,but it would lose correlation with economic development when economic has developed to a certain height.Crisis rather than prosperity is conducive to the occurrence of institution innovation.

Special Economic Zones;Development;Transition;Institutions;Regression

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.06.013

2013-06-06

教育部人文社会科学重点研究基地项目(11JJD790050);国家自然科学基金青年科学项目(71203145);中原经济区“三化”协调发展河南省协同创新中心支持项目。

姬超(1987-),男,河南新乡人,许昌学院中原农村发展研究中心副教授,深圳大学中国经济特区研究中心博士;袁易明(1963-),男,贵州赤水人,深圳大学中国经济特区研究中心教授,博士生导师。

F061.3

A

1001-6201(2015)06-0067-06

[责任编辑:秦卫波]