地史时期古大气二氧化碳变化趋势与温室气候——以中生代白垩纪为例*

王永栋,孙柏年,黄成敏,全成

①中国科学院南京地质古生物研究所,南京 210008;②中国科学院资源地层学与古地理学重点实验室,南京 210008;③兰州大学地质科学与矿产资源学院,兰州 730000;④四川大学环境科学与工程学院,成都610065;⑤吉林大学古生物地层学研究中心,长春 130026

地史时期古大气二氧化碳变化趋势与温室气候

——以中生代白垩纪为例*

王永栋①②†,孙柏年③,黄成敏④,全成⑤

①中国科学院南京地质古生物研究所,南京 210008;②中国科学院资源地层学与古地理学重点实验室,南京 210008;③兰州大学地质科学与矿产资源学院,兰州 730000;④四川大学环境科学与工程学院,成都610065;⑤吉林大学古生物地层学研究中心,长春 130026

中生代不仅是地球发展和生命演化的重要阶段,同时也是距离现代最近的典型温室气候期。其中,白垩纪被视为地球历史时期温室气候的最佳范例之一。通过古植物气孔参数、古土壤同位素以及地球化学模型等途径的研究,可以勾勒出白垩纪这一典型温室气候环境下古大气二氧化碳浓度变化的大致轮廓。在整个白垩纪时期大气二氧化碳水平相对较高,但在白垩纪早期较低,白垩纪中期达到最高,而白垩纪晚期逐渐降低。更重要的是,借助于这些地质参数还更精确地识别出在白垩纪关键时期出现了几次显著的古大气二氧化碳的短期快速波动变化,表明白垩纪的温室气候状态并非之前所想象的那么稳定,而是发生了几次大规模快速气候扰动事件,并伴随着二氧化碳浓度的短期波动变化。这项研究质疑了整个白垩纪期间气候温度均匀分布且呈现单一稳定温室状态的观点。

古大气二氧化碳;白垩纪;气孔指数;古土壤;温室气候

*国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2012CB822003),中国科学院知识创新重要方向性项目(KZCX-2-YW-154),国家自然科学基金项目(41272010)和中国科学院科技创新交叉与合作团队项目资助

†通信作者,E-mail:ydwang@nigpas.ac.cn

大气中的二氧化碳是重要的温室气体之一,会影响地球表面的温度,并且被认为是全球变暖的一个主要因素。自工业革命以来,大气CO2浓度的增高己引起科学界的普遍关注。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估报告表明,大气CO2与气候变化有着密切的关系,是影响全球气候变化的重要因素。因此,研究大气CO2浓度变化的历史过程和规律,对于认识今天大气CO2浓度的变化、更有效地预测气候的未来变化具有重要指导意义。

众所周知,地质记录中蕴含着珍贵的反映地球系统与气候变化的各种信息。利用地质参数来恢复古大气CO2的变化,也是地质工作者的重要任务之一。在过去4.5亿年漫长地质历史中,古大气CO2与全球气温同步变化,它被认为是显生宙气候变化的主要驱动力[1]。因此,了解地球历史温室时期的古大气CO2变化对预测气候及未来大气CO2浓度升高的响应无疑具有重要的借鉴意义。

地质学研究表明,在地质历史时期的中生代(距今2.5亿年~6500万年),地球上曾经发育有距离人类时代最近的完整温室气候旋回;不仅如此,中生代也是显生宙温度最高的时期,地质记录保存最为完整,地球上具有活跃的火山活动,并且当时古地理格局也发生了重大变化。其中的白垩纪(距今1.45亿年~6500万年),被视为地球历史时期温室气候的最佳范例之一。科学家的研究表明,白垩纪中期的时候,温室气候达到了顶峰,当时地球上温度梯度平缓,两极地区没有永久性的极地冰盖,年平均气温超过14 ℃,海平面也要比现在高出100~200 m。据估计,当时大气中的CO2浓度要比工业革命前高4至10倍[2]。这一时期,还伴随着一系列诸如海平面上升、生物多样性演化、恐龙的灭绝以及早期被子植物的兴起、白垩纪大洋红层全球广布、大洋缺氧事件以及全球性的煤炭和油气资源形成等生物和地质事件。因此,学术界尤其关注中生代,特别是典型温室气候的白垩纪时期,它的古大气CO2是否为均一的?表现出何种变化趋势?在关键时期有无较大的波动?以及与重大地质和气候事件之间的关系如何?

为此,地质学家也一直在不断探索和研究各种来自陆地和海洋的地质记录,以便精确地勾勒出白垩纪这一典型温室气候环境下古大气CO2浓度变化的大致轮廓。在过去的十多年中,全球已经有越来越多的白垩纪古CO2数据被报道。最近,Wang等[3]在概述古大气CO2重建方法的基础上,描绘并分析了世界各地白垩纪各个时期古大气CO2研究所取得的进展。

1 重建古大气CO2浓度的主要方法

那么,如何来获取远古时期的古大气CO2变化信息呢?简而言之,古大气CO2可以使用地质参数和地球化学模型模拟等方法实现。过去二十多年来,已经发展出了不同的地质参数来重建过去的大气CO2变化,比如:植物化石气孔、古土壤稳定碳同位素、苔藓化石稳定碳同位素、海洋碳酸盐岩微体化石硼同位素等等。另外,Berner[4]于1994年首次建立了GEOCARB碳循环模型,来评估地球历史时期大气CO2长周期的变化情况。目前这种地球化学模型已经有了进一步的完善并出现不同的版本。从研究方法的使用广度和有效性来看,目前恢复古大气CO2的主要方法可以归纳为三种,即植物化石气孔参数/指数、古土壤碳同位素以及地球化学模型等方法。

1.1 植物化石气孔参数与古大气CO2浓度

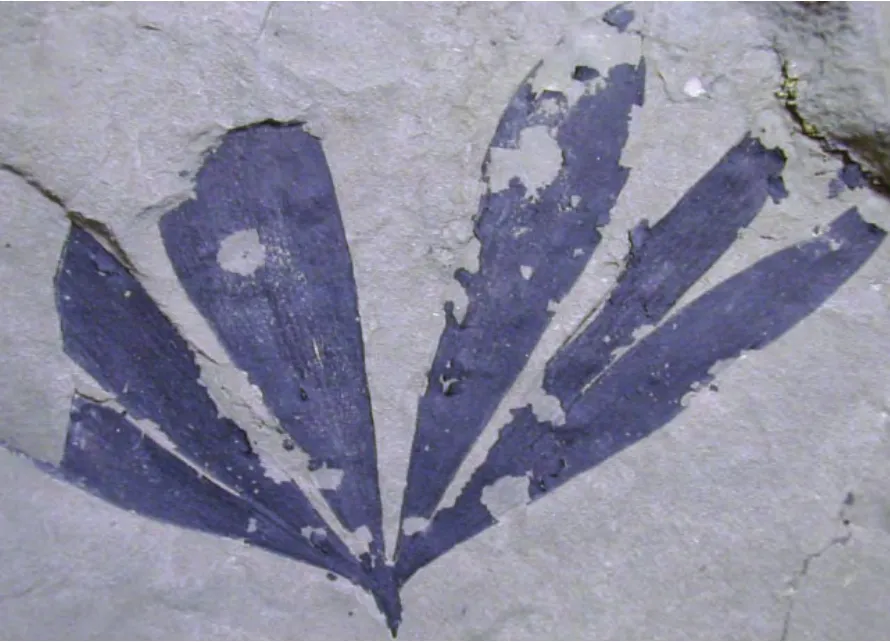

在植物叶片表面存在着一层薄膜,即角质层(cuticle),它是连接植物体与大气环境并进行光合作用的重要界面。对于现生植物而言,角质层的构造(包括表层蜡、角质膜、角质蜡、纤维素和果胶等)对于分析角质膜与植物水分利用的关系与功能等具有重要意义。对于化石植物来讲,角质层的研究有助于确定化石系统分类,探究与古气候环境的关系(图1)。角质层表面具有气孔构造,是植物体呼吸作用和气体交换不可或缺的组织。气孔作为陆生植物与大气交换水分和CO2的通道,它的分布、数目和密度等与当时的大气CO2等环境信息密切相关(图2)。研究表明,大气CO2浓度的变化会影响气孔的发育过程,CO2浓度升高会造成气孔器的关闭和密度的改变。

图1 中生代的银杏类植物化石及其表面的暗色角质层膜

植物叶化石的气孔密度、气孔指数等参数与古大气CO2之间的关系已被广泛作为重建过去大气CO2水平的有效工具。美国植物学家Woodward[5]于1987年经过研究,首次发现了植物叶片气孔数量与大气CO2含量之间存在着负相关关系,即气孔密度越高,当时的大气CO2年度值越低,反之亦然。这一重要的发现成为利用化石和现今植物叶片气孔方法研究古大气CO2变化的基本原理。实践证明,气孔方法是地质记录中最为有效的可以反映较高时间分辨率古大气CO2的方法(可以精确到100年),因此也被认为是探测地史时期百万年级别大气CO2波动的最有效的技术方法。

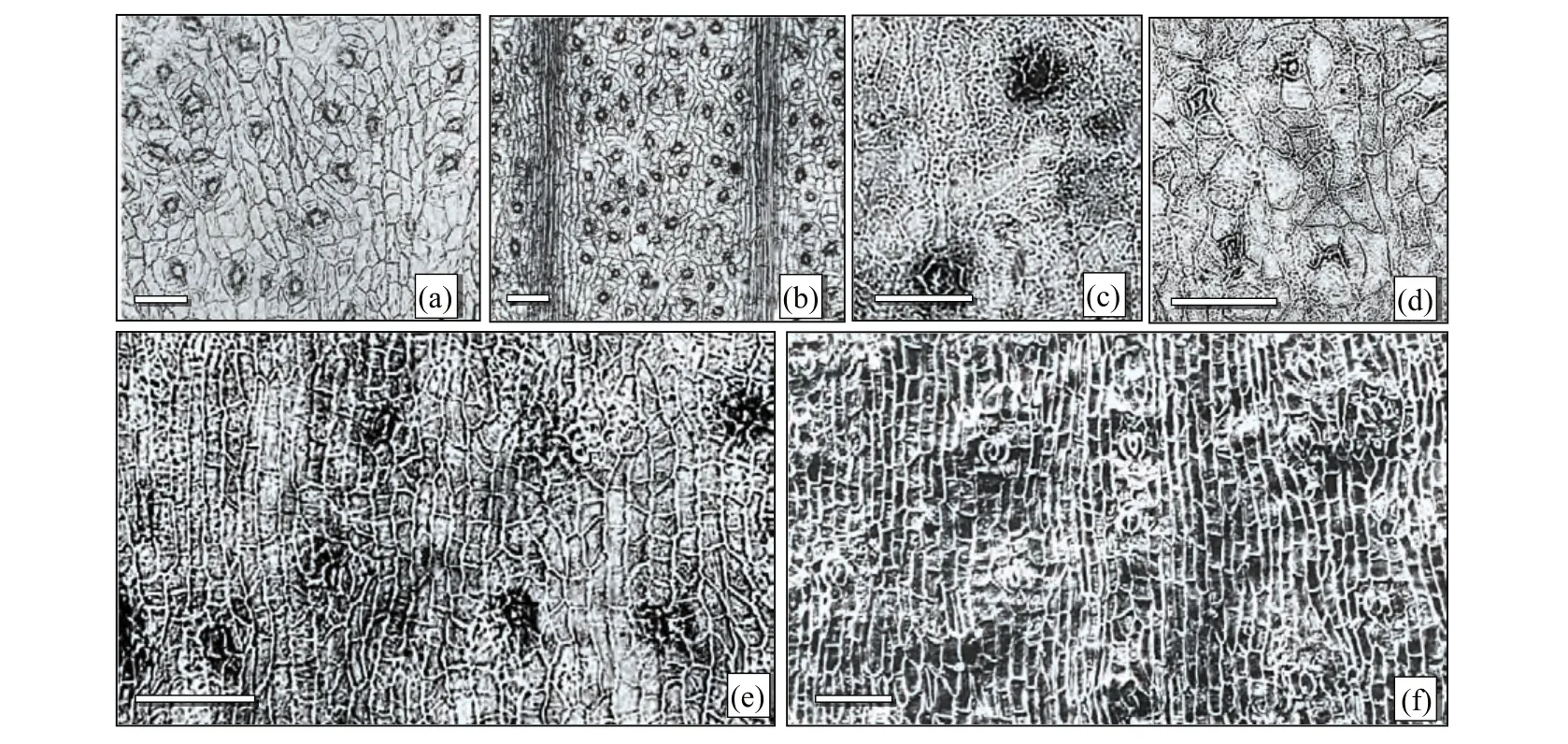

图2 现生和化石银杏植物表皮细胞和气孔分布: (a、b) 现生银杏植物Ginkgo biloba[6]; (c、d)中生代的银杏植物化石Ginkgoites obrutschewii[6]; (e、f)中生代银杏植物化石Sphenobaiera huangii (标尺均为100 µm)

在利用气孔方法恢复古大气CO2浓度时,通常使用四种参数,即:①表皮密度(epidermal density,ED),是指定单位叶片面积表皮细胞的数目;②气孔密度(stomatal density,SD),指单位叶片面积内气孔的数目(图2);③气孔指数(stomatal index,SI),是指气孔密度与表皮密度和气孔密度之和的比率,即SI=[SD/(ED+SD)]×100;④气孔比率(stomatal ratio,SR),是指化石植物气孔指数与其现生对应种气孔指数的比率。

由于表皮密度和气孔密度会受到植物生长、光照和水分等各种条件的影响,在反映大气CO2含量方面会有误差,因此在实际操作中,多使用气孔指数和气孔比率这两个参数。利用气孔比率方法可以追溯早中生代乃至古生代时期的古大气CO2的半定量数值,而且与利用GEOCARB 地球化学模型反演的地史时期长周期碳循环模式很相似[7]。根据测算,利用气孔比率法恢复古大气CO2有两个标准,即:现代标准(1 SR=1RCO2,即300 ppm)和石炭纪标准 (1 SR=2RCO2,600 ppm)[8]。(编辑注:1 ppm=10-6。) 现代标准和石炭纪标准分别代表估算的古大气CO2的最小和最大变化区间。

另外,基于地史时期植物气孔特征对CO2变化的响应与现代类型是一致的这一假设,可以通过温室模拟实验获得相关现代植物属种的回归函数(regression function,RF)来推算古大气CO2浓度。尽管实验数据需要与第四纪前的化石相比较,但事实证明,在许多情况下,温室生长条件产生的模拟结果可能不同于那些在开放环境中生长的植物的结果。因此需要进行必要的交叉校准。目前,已经报道了十余种来自不同植物类群的回归函数。不过需要指出的是,回归函数的方法很大程度上仅局限应用于新生代,因为它要求所涉及的化石植物需要是现代植物的直接祖先。

迄今为止,利用植物化石气孔参数方法,进行白垩纪时期的古大气CO2浓度变化重建的主要化石类群包括银杏类以及松柏类的掌鳞杉科和柏科等。

1.2 古土壤同位素方法

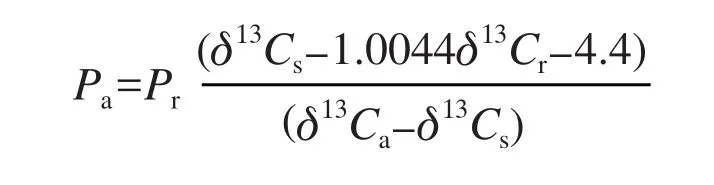

在年降水量不足800 mm的干旱、半干旱以及半湿润等地区,土壤中常有成土过程形成的成壤性碳酸盐(如方解石、白云石等)积累(图3)。土壤碳酸盐中的碳酸根离子除了来自成土母质外,主要来源于大气二氧化碳扩散到土壤中,以及生物呼吸作用和有机物分解产生的二氧化碳。

Cerling (1999)提出利用土壤成壤碳酸盐估算古代大气CO2分压的公式表示如下[10-11]:

其中Pa代表古大气CO2浓度 (ppm),Pr代表土壤呼吸空气CO2浓度 (ppm),δ13Cs、δ13Cr和 δ13Ca分别代表土壤的CO2、土壤呼吸CO2以及古大气CO2的稳定碳同位素组成。

图3 白垩纪时期的古土壤碳酸盐结核[9]: (a) 四川龙泉;(b、d) 四川梓潼;(c) 辽宁北票 (注:古土壤碳酸盐具有浅灰色层(A)和红色钙质层(Bk)两个层位)

值得一提的是,在绝大多数的地质时期,利用不同的方法来估算的古大气CO2值大体上是一致的。但是一个例外是关于古土壤的同位素参数方法,利用该方法估算的CO2值有时候可以高达其他方法所测得的数值的两倍左右。这一差异引起人们关于其他方法有效性的质疑。Breeker等人(2010)[12]指出,利用古土壤气压计方法估算古大气CO2往往由于两个或更多的因素被过高地估计,因为土壤CO2浓度被任意地假设为5000~10 000 ppm而不是2500 ppm。这一过高的变化范围主要是基于现代土壤的季节性CO2含量平均增加而导致的。

2 白垩纪时期的古大气CO2变化

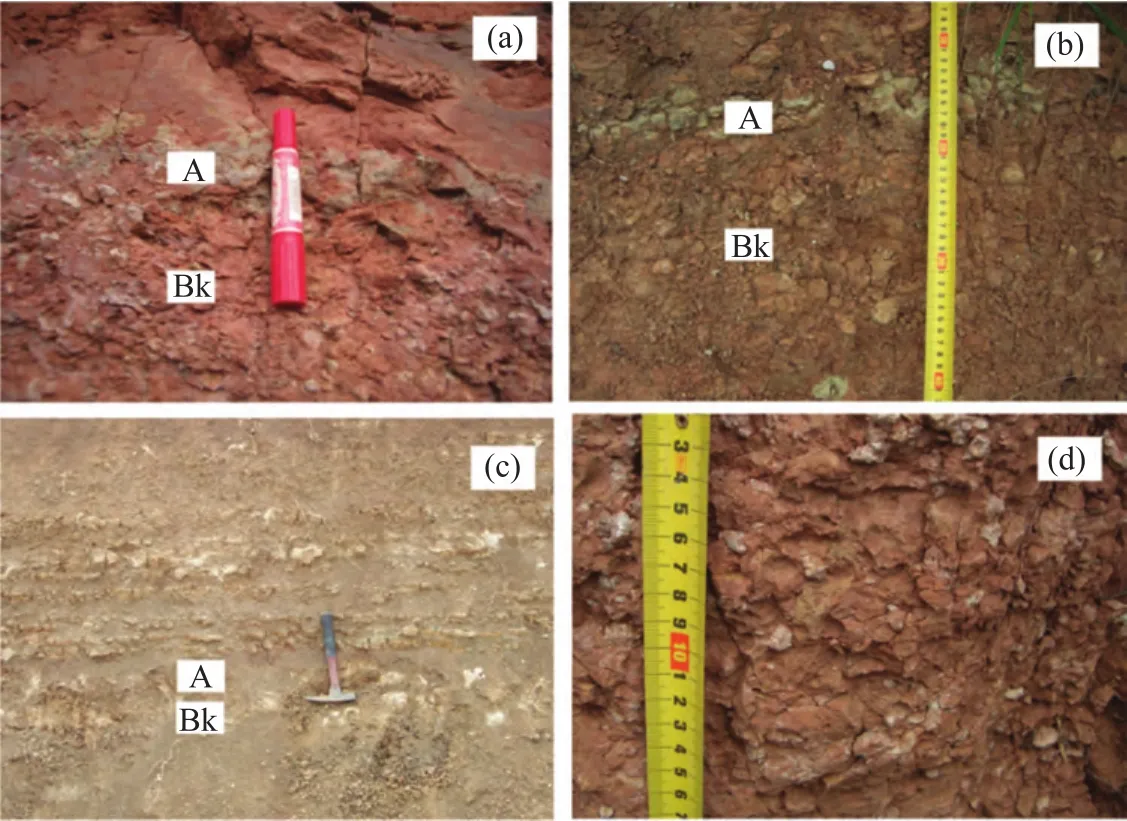

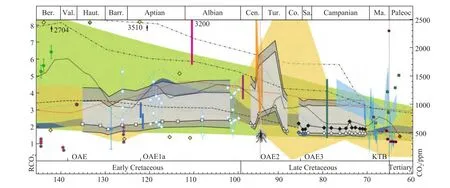

那么,作为地史时期温室气候的白垩纪,古大气CO2是否为均一的?有没有表现出变化的趋势?尤其是在一些关键时期有无较大的波动?而这些波动与重大地质和气候事件之间的关系如何?根据目前的研究积累,已经从北美、南美、欧洲和亚洲等多个地区,获得了根据气孔数据或同位素分析所估算的白垩纪古大气CO2浓度数据(图4)。

2.1 早白垩世的古大气CO2浓度变化

目前对于早白垩世的古大气CO2浓度了解主要来自于植物气孔和古土壤方法两种途径。对中国东北地区早白垩世霍林河组的银杏植物化石(Gingkocoriacea)的研究显示,早白垩世早期阶段(即贝里亚斯期Berriasian到凡兰吟期Valanginian)古大气CO2浓度为765~960 ppm或840 ppm[6,13],并且在贝里亚斯期晚期表现出上升趋势(可达1920 ppm)。这一结果与GEOCARB 碳循环模型获得的趋势基本一致。近年来中国古土壤的研究结果则显示在早白垩世早期阶段古大气CO2水平较低,即贝里亚斯期古CO2浓度最高为389 ppm(平均值为360 ppm),而到凡兰吟期其平均值为241 ppm[9]。但是,与此形成鲜明对照的是,日本和韩国古土壤碳酸盐估算的大气CO2浓度数值则偏高,自凡兰吟期到赫特立夫期(Hauterivian)变化幅度在1700~3200 ppm之间波动[14-15]。

在早白垩世晚期,来自中国辽宁的古土壤资料表明巴列姆期(Barremian)CO2浓度较低(365~644 ppm,平均值为530 ppm)[9]。这与根据植物化石Ginkgo气孔参数得到的巴列姆期-阿普替期(Barremian-Aptian)CO2浓度400 ppm较为相近。欧美学者根据对一种已绝灭白垩纪松柏类掌鳞杉科植物(Pseudofrenelopsis)的研究,提出赫特立夫期到阿尔必期(Albian)古大气CO2浓度整体上为较低的水平,其中巴列姆早期较低(560~960 ppm),阿尔必期浓度升高(620~1200 ppm),并在赫特立夫期-阿尔必期之交出现轻微波动变化。来自南半球阿根廷的银杏类和松柏类植物化石气孔参数的研究表明,大气CO2含量与阿普替(Aptian)中期相似,但在阿尔必期晚期至赛诺曼期(Cenomanian)早期开始升高(为700~1400 ppm)[16]。

图4 白垩纪时期的各种地质参数和古大气CO2浓度变化示意图[3]

显而易见,早白垩世古土壤的大气CO2水平在241 ppm 和3200 ppm之间,存在较大的变化幅度。这种差异主要是由于土壤CO2分压不同的假设值而引起的。中国古土壤数据得到的早白垩世CO2浓度很低[9],表明并不是整个白垩纪时期都是温室气候的状态。这个结果得到基于英格兰巴列姆期(Barremian)土壤成壤性碳酸盐以及植物化石气孔指数获得的古CO2数据的支持。由此看来,先前认为的早白垩世期间大气CO2浓度要比晚白垩世和早始新世还要高的观点与地质历史时期的气候数据并不一致,很显然,当时的大气CO2浓度被高估了。

2.2 晚白垩世的古大气CO2波动变化

晚白垩世古大气CO2浓度的研究主要依据美国、阿根廷和中国的植物化石气孔数据以及地球化学模型分析。根据对美国樟科化石气孔参数的研究,晚白垩世早期的赛诺曼期-土伦期(Cenomanian-Turonian)平均CO2浓度为370 ppm,并出现一升一降的显著波动变化(即赛诺曼期上升约20%,土伦期下降达26%)[17]。此外,利用松柏类和银杏植物化石校准后的气孔数据也印证了上述结果,即赛诺曼期的CO2浓度在700~1400 ppm之间[16]。这与南极地区苔类植物化石同位素分析结果(即赛诺曼早期古CO2浓度为1000~1400 ppm)十分一致[18]。

最近,根据对银杏植物化石气孔参数的校正研究,显示在晚白垩世早期的塞诺曼期-康尼亚克期(Cenomanian-Coniacian)CO2浓度发生了一系列显著变化 (图4)[19]。从赛诺曼期到康尼亚克期整体上CO2浓度呈总体下降趋势(~680 ppm 到~520 ppm),但是出现了从~680 ppm 降到~630 ppm、之后又上升到970 ppm的波动变化。之后从土伦期到康尼亚克期中期, CO2浓度在一个百万年周期内从~970 ppm急剧下降至~520 ppm。在晚白垩世晚期(三冬期到坎潘期)(Santonian-Campanian),古植物气孔参数的研究结果表明,大气CO2浓度在整个三冬期略有降低(即三冬期早期为~503 ppm,中期降到最低~478 ppm),之后到了晚期又略有上升(~486 ppm)[19]。这一CO2浓度数据与Berner (1994)[4]利用GEOCARB II得到的结果一致。此外,中国银杏植物化石气孔数据指示在三冬期中期到坎潘期早期,显示出CO2浓度的快速上升趋势(~531到~620 ppm)[20]。在此之后,CO2浓度长时间逐渐降低(~590到550 ppm),仅在坎潘期出现一次短暂波动(上升到~690 ppm)。经历这次CO2浓度高峰之后又快速回到592 ppm的平均值中(图4),代表了一次短暂快速CO2波动。需要说明的是,类似的快速波动在地球历史的关键转换期也有发现,比如三叠纪-侏罗纪界线、白垩纪-第三纪界线、古新世-始新世界线以及中新世早-中期转换期等,从而显示出大气CO2浓度与同时期地质事件之间具有一定的耦合关系。在白垩纪末期,经历了坎潘晚期CO2波动之后,到马斯特里赫特期(Maastrichtian)大气CO2浓度似没有突然变化;到白垩纪和古近纪之交, CO2水平逐渐降到530 ppm(图4)。需要指出的是,依据地球化学模型结果,尽管晚白垩世期间大气CO2水平长时期处于逐渐降低趋势(从约1975 ppm 降到450 ppm) ,但是地球化学模型并没有识别出在此期间出现的几次CO2浓度快速波动变化(图4),而这些波动变化只有依靠植物气孔参数和古土壤等地质参数才能识别到。

3 白垩纪温室气候与古大气CO2变化

白垩纪代表了地球历史上一次经典的温室气候时期。在此期间地球气候总体较为温暖,没有极地冰盖,喜温植物和动物蔓延到高纬度地区。然而,大气CO2浓度长期变化趋势和短期波动表明,白垩纪的气候远不是之前我们所想象的那么稳定。这种“温室气候”期间也发生了几次大规模快速气候波动事件,并伴随着短时间的CO2浓度变化。这也指示出温室气候状态或许是短暂的而不是持续性的,因此整个白垩纪期间为温度均匀分布的温室气候的观点,开始受到质疑。

古大气CO2被广泛认为是显生宙气候变化的主要驱动力。纵观地质历史时期气候演化及CO2变化,显示出气候变暖的趋势总伴随着CO2水平的升高,而变冷时期总伴随着大气CO2的降低[21]。白垩纪大气CO2总体上的高含量曾被认为导致了温暖气候的形成。然而,目前已知,白垩纪古大气CO2含量是变化的而非一成不变,并出现短期的快速波动变化(图4)。

那么,白垩纪时期的气候与CO2变化有何直接的联系呢?海相化石氧同位素分析指示出白垩纪早期气候较为寒冷,中期炎热,晚期温暖[22]。我们所分析的结果显示:在早白垩世古大气CO2总体上较低,这一时期的气候总体也以变冷趋势为主;随后在白垩纪中期温度达到最高。古温度的这种变化正好与古大气CO2水平从贝利阿斯期到凡兰吟期的下降趋势以及巴列姆晚期的上升趋势相一致。在白垩纪中期,古CO2水平表现出明显上升,伴随几次短期波动,表明白垩纪中期总体炎热的气候状态。这些变化与白垩纪中期发生的三次大洋缺氧事件(OAEs)、赛诺曼-土伦期极热事件、超静磁带以及大型火成岩喷发等重大事件存在密切的耦合与因果关系。晚白垩世开始后CO2大幅降低,反映为出现了短期的气候变冷事件,并可由白垩纪温室时期可能存在短期冰期相对应起来。晚白垩世的大多数时期,表现为较温暖的气候,仅在赛诺曼中期和土伦中期以及马斯特里赫特期有几次短期变冷时期。科学家利用碳、氧同位素记录揭示出晚白垩世期间全球平均地表温度的演化趋势有所变化,即在赛诺曼晚期为~3 ℃,到土伦期中期上升为~4.7 ℃,之后在康尼亚克中期显著下降为~2.2 ℃。从三冬期起,开始逐渐下降,伴随着一些波动[19]。这个变化趋势与古大气CO2浓度的变化具有很高的一致性。

4 结论

我们的分析表明,白垩纪在整体上CO2水平相对较高,但并非均一不变,而是呈现出白垩纪早期较低、中期达到最高、到白垩纪晚期逐渐降低的变化趋势。这一结果不仅支持地球化学模型指示的整体CO2变化趋势,更为重要的是,还进一步识别出在白垩纪巴列姆-阿普替期、赛诺曼-土伦期, 以及康尼阿克-坎潘期出现了几次显著的CO2短期快速波动记录。同时,大气CO2长期变化趋势和短期波动表明,白垩纪温室气候状态表现出短暂的不持续性,古气候并非之前所想象的那么稳定,而是发生了几次大规模快速气候扰动事件,并伴随着CO2浓度的短期波动变化。这些变化与白垩纪中期发生的三次大洋缺氧事件(OAEs)、赛诺曼-土伦期极热事件、白垩纪-古近纪界限事件、超静磁带,以及大型火成岩喷发等重大事件存在密切的耦合与因果关系。这项研究成果质疑了整个白垩纪期间气候温度均匀分布且呈现单一稳定温室状态的观点。

(2015年3月18日收稿)

[1]ROYER D L. Fossil soils constrain ancient climate sensitivity [J].Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(2): 517-518.

[2]BERNER R A, KOTHAVALA Z. GEOCARB III: A revised model of atmospheric CO2over Phanerozoic time [J]. American Journal of Science, 2001, 301(2): 182-204.

[3]WANG Y D, HUANG C M, SUN B N, et al. Palaeo-CO2variation trends and the Cretaceous greenhouse climate [J]. Earth-Sciences Review, 2014, 129: 136-147.

[4]BERNER R A. GEOCARB II: a revised model of atmospheric CO2over Phanerozoic time [J]. American Journal of Science, 1994, 294(1):56-91.

[5]WOODWARD F I. Stomatal numbers are sensitive to increases in CO2from pre-industrial levels [J]. Nature, 1987, 327: 617-618.

[6]CHEN L Q, LI C S, CHALONER W G, et al. Assessing the potential for the stomatal characters of extant and fossilGinkgoleaves to signal atmospheric CO2change [J]. American Journal of Botany, 2001, 88(7):1309-1315.

[7]ROYER D L, BERNER R A, BEERLING D J. Phanerozoic atmospheric CO2change: Evaluating geochemical and palaeobiological approaches [J]. Earth-Science Reviews, 2001, 54(4): 349-392.

[8]MCELWAIN J C, CHALONER W G. Stomatal density and index of fossil plants track atmospheric carbon dioxide in the Palaeozoic [J].Annals of Botany, 1995, 76: 389-395.

[9]HUANG C M, RETALLACK G J, WANG C S. Early Cretaceous atmospheric pCO2levels recorded from pedogenic carbonates in China[J]. Cretaceous Research, 2012, 33: 42-49.

[10]CERLING T E. Stable carbon isotopes in palaeosol carbonates [M]//THIRTY M, COINCON R (eds). Palaeoweathering, Palaeosurfaces,and Related Continental Deposits. Oxford: The International Association of Sedimentologist Special Publication, 1999, 27: 43- 60.

[11]EKART D D, CERLING T E, MONTAÑEZ I P, et al. A 400 million year carbon isotope record of pedogenic carbonate: implications for palaeoatmospheric carbon dioxide [J]. American Journal of Science,1999, 299(10): 805-827.

[12]BREECKER D O, SHARP Z D, MCFADDEN L D. Atmospheric CO2concentrations during ancient greenhouse climates were similar to those predicted for A.D. 2100 [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(2):576-580.

[13]SUN B N, XIAO L, XIE S P, et al. Quantitative analysis of palaeoatmospheric CO2level based on stomatal characters of fossilGinkgofrom Jurassic to Cretaceous in China [J]. Acta Geologica Sinica-English Edition, 2007, 81(6): 931-939.

[14]LEE Y I. Stable isotopic composition of calcic palaeosols of the Early Cretaceous Hasandong Formation, southeastern Korea [J].Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1999, 150(1/2):123-133.

[15]LEE Y I, HISADA K I. Stable isotopic composition of pedogenic carbonates of the Early Cretaceous Shimonoseki Subgroup,western Honshu, Japan [J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology, 1999, 153: 127-138.

[16]PASSALIA M G. Cretaceous pCO2estimation from stomatal frequency analysis of gymnosperm leaves of Patagonia, Argentina [J].Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2009, 273(1/2):17-24.

[17]BARCLAY R S, MCELWAIN J C, SAGEMAN B B. Carbon sequestration activated by a volcanic CO2pulse during Ocean Anoxic Event 2 [J]. Nature Geoscience, 2010, 3: 205-208.

[18]FLETCHER B J, BRENTNALL S J, QUICK W P, et al. BRYOCARB:A process-based model of thallose liverwort carbon isotope fractionation in response to CO2, O2, light and temperature [J].Geochimica et Cosmochimica Acta, 2006, 70(23): 5676-5691.

[19]WAN C B, WANG D H, ZHU Z P, et al. Trend of Santonian(Late Cretaceous) atmospheric CO2and global mean land surface temperature: Evidence from plant fossils [J]. Science China Earth Sciences, 2011, 54(9): 1338-1345.

[20]QUAN C, SUN C L, SUN Y W, et al. High resolution estimates of palaeo-CO2levels through the Campanian (Late Cretaceous) based onGinkgocuticles [J]. Cretaceous Research, 2009, 30(2): 424-428.

[21]RETALLACK G J. A 300-million-year record of atmospheric carbon dioxide from fossil plant cuticles [J]. Nature, 2001, 411: 287-290.

[22]HUBER B T, NORRIS R D, MACLEOD K G. Deep-sea palaeotemperature record of extreme warmth during the Cretaceous[J]. Geology, 2002, 30: 123-126.

Variation of paleo-CO2and greenhouse climate in the geological history: A case study from the Cretaceous of the Mesozoic

WANG Yong-dong①②, SUN Bai-nian③, HUANG Cheng-min④, QUAN Cheng⑤

①Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China; ②Key Laboratory of Economic Stratigraphy and Palaeogeography, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China; ③School of Earth Sciences,Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; ④School of Environmental Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China; ⑤Research Center of Paleontology and Stratigraphy, Jilin University, Changchun 130026, China

Mesozoic era is a crucial stage for the Earth development and life evolution, and is particularly significant for bearing typical greenhouse climate that is the closest to today. Among them, the Cretaceous is considered as one of the best example of the greenhouse climate in Earth history. Recent progresses including fossil plant stomata parameters, paleosol isotope and geochemical model, made it possible to synthesize the CO2variations throughout the Cretaceous. The results showed that atmospheric CO2levels remained relatively high throughout the Cretaceous, but they were lower in the early Cretaceous, highest in the mid-Cretaceous and gradually declined during the late Cretaceous. However, this overall trend was interrupted by several rapid changes of paleo-CO2associated with some geological events. It thus showed that the Cretaceous greenhouse climate condition is not as stable as we thought before, but instead with some short-term fluctuations related to the brief episodes of climate change.

paleo-CO2, Cretaceous, stomata index, paleosol, greenhouse climate

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.02.005

book=37,ebook=167

(编辑:沈美芳)