母爱在天上(外一篇)

珙桐

1

从春暖花开的季节开始,花子三个月都没有洗脸了。不是花子不想洗,是妈妈不让他洗。

妈妈说,脸洗干净了谁还可怜你。脸越干净,越没人给你钱。城里人越来越精了,个个猴似的,我们的生意不像前两年那样顺当了。

花子一天不洗脸就觉得很不美气。花子的脸已经很脏了。虽说没有旧社会私人煤窑童工的脸那么黑,也像从酱菜缸里捞出来的大头咸菜的颜色,整个脸就是酱紫色的。

必须把脸弄成这个样子,不弄成这个样子我们娘俩还怎么活呀?妈妈闲着的时候就这样唉声叹气。

花子企望和其他同龄孩子一样,有一张干净圆润的娃娃脸。和幸福街橱窗里的洋娃娃漂亮的脸一模一样。可是花子没有。花子的脸已经不怎么圆润了,尖嘴瘪腮的,看起来也比别的孩子大了许多。

花子一直就觉得自己脸痒,尤其是夏天,好像有许多虫子在脸上爬,确切地说像是茅厕里的蛆在蠕动。

今天花子本当是应该洗脸的,都三个月没洗了呀。三个月前那个春意盎然的早晨,妈妈说,等过六·一的时候就给你洗脸。妈妈陪你逛街,你想要什么妈妈就给你买什么,给你好好过个六·一儿童节。

城里的六·一儿童节说来就来啦,而且来得大大方方,体体面面。

这天早上花子起来后什么都没说,他就等着妈妈说:花子,别出去了,妈妈带你逛街。花子就等着妈妈说这句话,可妈妈没有说。显然是妈妈忘记了。妈妈忘记了今天是六·一儿童节,也忘记了自己对花子的承诺。

一大早妈妈和往常一样,开始给花子化装了。

妈妈把花子那件穿了两年的脏衣服给他套上。那件衣服现在不但脏,也短小了很多。花子穿上这身衣服怎么看就怎么像刚从垃圾堆里捡来的布娃娃。妈妈在镜子前照照,把花子稀黄的头发扒拉乱,又轻轻地给花子头上扬了些隔夜的炉灰。花子明显觉得隔夜炉灰的凉意,虽说是夏天,也不像在炉膛里那样炽热温暖。妈妈把花子抱上乞讨专用滑轮车,细细的绳子一圈圈在花子和车子之间快速地缠绕起来。妈妈就像给行李车上扎一只棕皮箱子,动作娴熟,得心应手。花子就像一只被束缚在茧里的青蚕,不同的是蚕会作茧自缚,而花子是被妈妈缚起来的。妈妈先是把花子身体和车子绑在一起,然后又把花子的左腿拉起来。花子的左腿从后背伸过来,可以伸到左脸旁边,像一只伸出的手臂。这成了花子一种招牌动作和标志形象。很小的时候,花子的左腿得过小儿麻痹,现在就更加细小了,完全成了畸形。母亲把那个废弃不用的搪瓷缸放在滑轮车上。妈妈给搪瓷缸里放下五个1角的银色镍镉硬币,三个5角的铜黄硬币,三张1角的土色纸币,两张2角的绿色纸币。

妈妈把车子和花子一起抱过不高的门槛,就像抱一箱汉斯啤酒,注意轻拿轻放,怕一不小心就会爆炸了似的。

花子用手滑着滑车,摇摇摆摆,像一只游在溪水漩涡里的鸭子,左拐右拐地向城市最繁华的幸福街滑去。妈妈斜依着门框,两条腿松松垮垮,像两根绵软无力的爬在枯木上的青藤。妈妈看着花子远去,满脸满眼的笑。

这是早上8点,妈妈一天的时光就从这个瞬间开始,花子一天的日子也从这个时刻开始。天天如此。

花子滑到巷子口的时候,朝出租屋门口看了一眼。他想看看妈妈,可妈妈已经从门里进去了。花子看见出租屋的门像一张紧闭的嘴巴,屋里的任何响动和妈妈的声音都不能从里面传出来。他什么都听不见了。他突然就流下清泪来,嘴里咕噜了一句什么,谁都没有听清楚,甚至连他自己都不知道说了些什么。

2

化装和化妆是完全不同的。妈妈给花子化完装,总要给自己化个妆的。

她的皮肤已经像城里女人那样光滑了。白而生香,确切地说是香奈儿邂逅香水的味道。这是她最喜欢的香水品牌。她的胸部也渐渐饱满起来,和城里那些采用注射式丰乳的女人一样。好像城市的阳光净滋润着她。她的日子就这样一天天滋润起来。

妈妈开始洗脸,洗得细致而认真。

她用一盆温水,把脸洗得湿湿的。再给脸上抹了资生堂美白救世主洗面乳。脸白得像个奶油小生。五分钟后,她用清水把洗面乳洗掉。水哗啦一声被倒掉。接着,她打了一盆冷水,又洗了一遍。女人的脸就像游弋在寒暖流交汇地带的鲜鱼,顿时白皙而生动起来。隔夜附着的灰尘和分泌的油脂一扫而光,仿佛也洗掉了一晚的夜色和寂寞。她用了紧肤水,怕自己的皮肤像泄了气的气球,松耷耷的,皱巴巴的。她希望自己的皮肤和少女的一样,光洁,白嫩,富有弹性。她涂了百年香榭玫瑰保湿露,又在脸上搽了不浓不淡的粉,抹了腮红。她想化个淡淡的彩妆。既不像浓妆那样妖艳和张扬,甚至有点勾引和卖弄的味道;也不像素面朝天那样苍白和寒碜,甚至有点灰头土脸和穷酸。这一点她能把握分寸,做到恰到好处。不卖弄也不遮掩,在卖弄和遮掩之间风生水起,顺其自然。

她用了无尽纤长睫毛膏,绝色焕彩靓眼美眉,最后才抹了淡淡的水之吻口红。抹得极其认真。粉底惜墨一点红。这是她化妆的秘诀。尤其是最后嘴唇上的那“一点红”,这才是女人的画龙点睛之笔。粗俗雅致全在女人的嘴上。

有空的时候,她会去出租屋对面的中国银行。她把家里那些凌乱的皱巴巴的零钱拿到银行去,换成五十、一百的大票子。有时候也会换几张十元的票子,即使是一元两元的零钱,她也要把那些脏兮兮的换成新格锃锃的。大概每个星期,她都要去一次,每次都能换回五六百元不等。开始银行的营业员老怕麻烦,到最后他和她竟熟络了起来。

她从抽屉里拿出一张百元大钞,一张五十元,三张十元和许多零钱。她把钱装进一个皮手袋里,顺手牵羊似的把皮手袋挽在胳膊上。白皙的胳膊有了点缀,顿时生动起来了。

3

花子妈,下来打牌。每天9点时光,房东太太都要在下面喊她一声。

这种声音不紧不慢,很悠闲地连同一缕缕茶香从楼下的堂屋里飘了上来。她很自然就能捕捉到这种声音。两年来这种声音袅袅而起,不绝如缕。这种声音对她已经成了一种习惯性的条件反射。她听惯了这种磁性十足的女人声音。这种声音和花子那种“叔叔阿姨帮帮忙,叔叔阿姨可怜可怜”的声音是完全不同的。花子的声音总有些稚嫩和嘶哑,也不像房东太太声音那样洪亮圆润。花子的声音总有一种自卑的低三下四的味道,听起来恓恓惶惶的。

花子妈夏天下楼的时候总穿一双凉拖鞋。

花子妈从楼上下来的时候就穿着一双绯红色皮凉拖。鞋子是她今年刚买的。她的脚很白,这么白的脚伸在红色的拖鞋里显得更加性感,如同白色的莲藕系上红色的丝带,像贴了标签等着要卖的样子。她的脚趾都染成淡粉色,粉色上点缀了点点银色的星星。这样的脚趾在夏天的早晨总会发出些迷人的光芒来。那些脚趾随着走路的幽雅姿态显得翩翩欲飞,如同展开翅膀的粉色蝴蝶。花子妈下楼的时候,总能掀起一缕风来,花子妈的裙摆也像彩色的大蝴蝶一样飞了起来。楼下的人总能看见花子妈长裙下所有的风景和内容。

花子妈下楼时,总能弄出点声响来。不知道是故意的还是无意的。红色的凉拖鞋与米色的地板砖亲密接触时,总能发出不紧不慢、音韵绵长的叮咣声。一个女人的风韵和气度全在这种声音里。

每天固定的雀友就花子妈和房东太太俩人。其他雀友就不十分固定,一般都是由房东太太联系,男人女人都有。花子妈在房东那里一边喝茶一边等人,也不紧不慢。

和男人打牌,男人总要嘻嘻哈哈几句,总要讨花子妈的好。有些男人一脸堆笑,却总要把自己的脚伸到花子妈这边来。男人夏天也穿拖鞋,当然没有花子妈的拖鞋好看。男人的脚也没有花子妈的脚白净滑润,黑瘦的大脚常常会发出难闻的脚臭味。

男人伸了光脚过来,先是轻轻地压在花子妈脚上。如果花子妈把脚往后一收,男人脸一红说,大姐,对不起。花子妈什么也不说,只是抿嘴一笑,心领神会的样子。看不出鄙夷和尴尬,只是不动声色。

有些男人把脚伸过来,花子妈没有收脚的意思,也没有前伸的意思,静得纹丝不动。两只脚像窒息在清水里的两条白鱼。她只是斜了眼睛在看她的牌,偶尔乜那个男人一眼,有一搭没一搭的。男人见状什么也不说,也不收脚,任凭一只不太干净的光脚在她漂亮的脚上摩挲。男人一笑,花子妈也一笑,还是继续打自己的牌。该出什么还出什么,不该出什么还是不出什么。说出“二饼”就“二饼”,说出“三条”就出“三条”。优游自在,无牵无挂。

只是这些和花子妈“对上脚”的男人在不打牌的时候,偶尔也会到花子妈屋里去。花子妈屋里也会有一些响动,传出一些有点暧昧又有些含混不清的声音。细听像是床的吱吱呀呀声,男女的气喘吁吁声。花子白天不在家,只有晚上才回来,所以他不知道有人去过他家,也不知道去了做什么。房东太太偶尔碰见了也不知道男人找花子妈做什么。有时乱猜一下,又觉得没有意思,自己无聊透顶。花子妈到底和那些男人做了什么,只有花子妈和那些去过花子家的男人们知道。

4

钟楼就是这个城市的心脏,能把新鲜血液及时供应到这个城市肢体的末段。钟楼附近是这个城市最繁华的地方,商铺林立,游人如织。钟楼东南位置是一个大型商场,叫开元商场。商场一角就是麦当劳快餐店。钟楼东北位置就是新华书店,旁边就是钟楼电影院。花子没有去过这些地方,只在这些店面周围发出并不体面的声音,闪出自己与这些地方极不协调的影子来。

没有市容人员呵斥和驱赶,花子就会停在钟楼东南的人行道上。他的对面就是开元商场的正门。开元商场是这个城市规模最大的商场。无论是去东西南北大街的人都要经过这里。花子在这里总能获得满意的收成。一天也就能获得到几十块钱,最好的时候就有上百元。那往往就是节日时分或者周末,毕竟比平时人多。花子想,六·一儿童节也是个不错的节日,他知道今天能有一百多元的收成。

花子在这座城市没有认识几个小朋友,那些城里的孩子他压根就没有接触的机会。不是他不愿意,也不是人家不愿意。他和那些孩子就像永不相交的两条平行线,各自有自己的轨迹。他只和一个女孩比较熟悉,和他一样是外地人。那是从安徽来的卖花小姑娘。说是卖花,其实就是死缠烂打,硬是把花往人家手里塞,一朵花就可以卖到5块钱。花子不知道她叫什么,他就叫她花妹。

花子来的时候,花妹已经来了。花妹打扮得全不合时宜,和她的年龄完全不符。花妹穿着有点暴露,胸部胳膊腿都露在外面。细胳膊细腿的,没有丝毫的性感可言。8岁的女孩,发育得再快也不会长出乳房来,也不能和火车站附近的雏鸡相比。花妹瘦小,皮肤微黑,胸部没有多少儿童的嫩肉,恰恰就是一副排骨样子。即使花妹把两个奶头露在外面,也不过是两个浅褐色的扁平的小纽扣。

花妹头上扎着花,是那种俗里俗气的大红色细纱花。一个羊角辫上一个,既不讨好谁,也不冷落谁似的。花妹抹了一脸的劣质粉,有些地方还没抹匀,青一块白一块的,有点吓人。花妹画了眉和眼,眼睛和眉毛呈现出异样的黑来。花妹涂抹了口红,是那种妖艳的大红色,比自己卖的那些玫瑰还要鲜艳。

她卖的那些玫瑰有些是干枯的,一部分好长时间也卖不出去。有些是她爸爸从垃圾堆里拣来的。城里那些风姿绰约的女人,总会收到男人的玫瑰,旧的未枯,新的便来。那些扔了的玫瑰还有些许生机和颜色。花妹爸爸稍加处理,这些花也就成了花妹手上赚钱的东西。

花子说,花妹,你的嘴就像刚吃完猪。花子嘴上这样说,心里却想,花妹怎么看就怎么像火车站招惹嫖客的童子鸡。

花妹说,花子,你的脸就像抹了猪死。花妹嘴上这样说,心里却想,花子怎么看就怎么像马戏团退下来的跛脚猴。

花妹不生气,花子也不生气,俩人只是傻笑几下,然后各忙各的,互不影响。

花妹在那边喊:叔叔,给姐姐买朵花吧!

一对情侣从花妹身边经过,女人就问男人,人家小孩把你叫叔叔,把我叫姐姐,那咱俩是什么关系?

男人笑笑,什么也不说,在女人脸上蜻蜓点水般亲了一口。

女人回眸一笑,说:讨厌。

这种声音很婉转,也拉得很长,全无怒色,尽是一脸妩媚地撒娇。

花妹趁机把花往男人手里塞。女子正要阻止,男人笑笑,掏出5块钱塞给花妹。花妹高兴得屁颠屁颠的,说了句,叔叔阿姨早生贵子。

男人女人笑着走了。

花妹不是都这么幸运,有时也被男人训斥得劈头盖脸。男人把花妹塞给他的花往垃圾桶里一丢,骂了句,给老子滚远。

花妹从垃圾桶里捡起花来,一脸委屈。

花子在这边喊:叔叔阿姨行行好。

一个学生模样的时尚女子掏出1元钱放在花子的搪瓷缸里,花子说谢谢阿姨。姑娘已经走远了。

一个大肚子男人站在花子面前,连腰都没弯,顺手丢了一个硬币。硬币哐啷一声砸在搪瓷缸里,差点又蹦了出去,发出响亮的金属声音。花子照样说句谢谢叔叔。

大多数人从花子身边经过,熟视无睹。花子的声音和形象对他们来说好像并不存在。他们还是匆匆而过,该忙什么还忙什么。

花子也有遭到白眼的时候,那些人以为花子只不过和城市里的各种骗子一样,这样的乞讨也只不过是一种骗术。甚至有时候连花子也不清楚自己是不是骗子行经。

5

有人给钱的时候,花子就低头致谢;没人给钱的时候,花子就看路上的行人。行人行色匆匆,各不相同。吸引他目光的还是一个和他一般大小的男孩。

男孩和爸爸妈妈一起来的。男孩左手牵着爸爸,右手牵着妈妈。孩子的脸在父母中间笑成一朵夏天里盛开的红莲花。

商场门上有大红色的条幅,写着“祝小朋友六·一儿童节快乐”。孩子和爸妈就从那条幅下的大门一阶阶走了下来。他顺手去摸大门两侧高大的米老鼠和唐老鸭。米老鼠和唐老鸭是用充满气体的橡皮做的,在风中摇摇摆摆,一副为孩子们祝福的样子。孩子从爸爸手里拿来超大的玩具枪,对着米老鼠高高的头顶瞄准了,嘴里噼啪作响,一副射击的虚设架势。

花子以前也是玩过枪的,那是爸爸给他做的木头枪。自从来到这座城市后,他再也没有机会玩枪了。

他们从商场出来,进了旁边的麦当劳,挑了个窗口位置坐了,一家人其乐融融。

花子能看清他们吃什么,只是不知道那是些什么东西,叫什么名字。花子先是看见了和爆米花一样酥脆的东西,长条形,很好看。花子仿佛能听到那种清脆的声音。花子还看见了金黄鸡翅、大蘑菇顶一样的汉堡和冰镇的酱油色的可乐。当然花子都不知道它们叫什么。

看着看着花子就有点饿了。其实花子也该饿了,都过了中午12点了。可他每天就只能这样忍一下,早上出来吃完饭后,要到下午妈妈才接他回去。早上也不能吃太多,也不能喝太多,否则中午大小便就无法解决。他常常饿着肚子,口干舌燥。有时是饿着肚子却憋着屎尿。

男孩和爸爸妈妈从麦当劳出来,去了北边的新华书店。出来的时候孩子手里拿了几本童话书。花子没有看清书名,但看清了书的彩色卡通画面。那些图案很迷人,色彩也很温馨,洋溢着一种无法言说的温暖。既有妈妈身上的温情,也有爸爸身上的关爱。

书店隔壁就是钟楼电影院。电影院特意为孩子们准备了彩色动画片《宝莲灯》。那是一个关于沉香劈山救母的故事。在家乡的时候,花子看过爸爸给他买的《宝莲灯》彩色连环画。花子那时候看着就觉得自己就是《宝莲灯》里的小沉香,他也要劈开华山,拯救自己的妈妈。现在自己的妈妈没有被压在华山下,妈妈就生活在城市里。那些耸入云霄的高楼像陡峭的山峰一样,让许多进城打工的人喘不过气来。

花子看着孩子和父母进了电影院,心里空落落的,有点想流泪的感觉。他能想像得出彩色动画片比彩色连环画好看多了。他也能想像出那个孩子兴奋的表情。他突然觉得自己孤独无比,又无依无靠。他看看自己被束缚在滑轮车上瘦小的身体,脏乱的衣服,畸形的左腿,蓬乱的头发,肮脏的脸蛋,他有点后悔自己似的。

我像个孩子吗?人家才像个孩子呢!我只不过是个机器而已。我是个自动储钱罐,也是个自动取款机。

花子这样想的时候连自己都很吃惊。他突然觉得自己不是一个10岁的孩子,而是一个饱经沧桑的孤独老人。他知道城里那些无忧无虑的孩子怎么也不会想出这么感受深刻这么尖锐刻薄的问题。

他觉得自己的角色和处境都颇为尴尬。他像什么?和秦岭山里那些“放鸽子”用的雏鸡差不多。花子记得小时候,山民总要抓住一些较小的野鸡,把他们训练好,喂养好,来引诱更多的野鸡自投罗网。也和城里那些夜晚站在微暗路灯下的十三四岁的姑娘一样。她们见了从火车下来的旅客就频频招手,眼睛里放出来的电光比马路两边的路灯还亮。

花子想到这里觉得自己有点悲哀。他不知道妈妈为什么要离开乡村,离开秦岭深山那个叫月亮坪的地方。他也不知道妈妈整天怎样在城里打发悠闲的日子。他想起两年前像风一样从他身边消逝的爸爸来。

6

爸爸是月亮坪的民办教师,和其他地方的民办教师一样,收入微薄。花子8岁的时候,爸爸突然就得了一场重病。一家人想尽办法都没有筹齐爸爸的治病钱,直到爸爸凄惶地离开……

有爸爸的夏夜总是迷人的。吃过妈妈做的晚饭,爸爸就教他们几个孩子唱歌。

月亮好像也刚吃完晚饭似的,伸着懒腰慢慢腾腾地从地面爬出来。黑色的蝙蝠精灵一样在天空飞舞。萤火虫也打着灯笼来了。爸爸的手风琴响起的时候,青蛙在不远处的池塘里叫了,蟋蟀也在旁边的菜地里叫了。月亮坪的狗也会自觉地吠了起来。好像它们都是来参加歌咏比赛的。

花子和连翘、柴胡几个人就这样唱了。伴着爸爸的琴声,他们最喜欢唱《听妈妈讲那过去的事情》:

月亮在白莲花般的云朵里穿行

晚风送来一阵阵欢乐的歌声

我们站在高高的谷堆旁边

听妈妈讲那过去的事情……

每唱到这里,妈妈都要从门里探出头来,对着他们笑。这是一个多么迷人的夜晚!

这样的歌曲充满了诗意和幻想,总能把孩子带到一种奇妙美丽的憧憬世界。

花子发现城里的孩子现在都不怎么唱儿歌了。他们就唱那些唱臭大街的流行歌曲,什么《两只蝴蝶》,什么《老鼠爱大米》。孩子一张嘴就是“亲爱的,你慢慢飞,小心前面带刺的玫瑰”,再一张嘴就是“我爱你,爱着你,就像老鼠爱大米。”连大人都理解不了老鼠和大米有着怎么一种缠绵悱恻的爱情,孩子却唱得不亦乐乎。

妈妈说想过城里女人的生活。城里女人的生活磁铁一样吸引着她。妈妈认为城里女人的生活不外乎就是化化妆,逛逛街,喝喝茶,谈谈恋爱,打打牌。她喜欢这样悠闲的幸福时光。妈妈总认为乡村的夜晚是黑白的,城市的夜晚是彩色的。妈妈不喜欢山里那日复一日、年复一年升升落落的黑白月亮。她喜欢城市的夜晚,即使没有月光也比乡野的夜晚好,城里的夜晚有那么多七彩的霓虹灯。她一直认为城市的夜晚是丰富多彩美丽迷人的,乡村的夜晚是单调乏味令人厌烦的。

妈妈拉花子进城的那个夜晚,花子看见秦岭深山里的月亮又大又圆。月亮金黄金黄的,发出那么迷人的光辉,可妈妈为什么就不喜欢呢?城里的夜色一点都不好看。城里的夜晚花里胡哨的,像个大舞台,人个个活得像皮影似的。一切生活就像演戏一样,一切好像都是幻景。没有一点真实感。人好像都生活在天上一样,云遮雾绕,虚无缥缈。

7

花子听到对面大楼上大钟报时的声音,他知道已经7点钟了。

花子走得格外小心。他是看着人行道前方亮起的绿灯才准备滑过马路的。滑过马路也就到家了。花子看看马路,没有几辆车停到红灯前。他走得很放心,眼睛看着家的方向。

司机刚吃完饭,司机本应是不能喝酒的。但没办法,客人给领导敬酒,领导实在支撑不住了。按常例他不会给领导挡酒的,可今天不行呀,就来了他和领导俩人,不给领导挡酒就没办法呀。吃完饭他觉得没什么,头脑清醒,脸也不红。他觉得开车回去应该没问题,不就是一点啤酒嘛。他开着开着就有点身不由己了。他觉得自己的马自达轿车飞机一样飞了起来。他想踩个刹车,却鬼使神差地踩了一下油门。他看见红灯了,车好像也看见了。车子看见红灯就如同狮子看见猎物,发疯一样飞了出去。

花子和他的滑轮车像一只灰色的小飞鼠。搪瓷缸飞出老远,里面大大小小花花绿绿的纸币也都四散飞翔。那些银色的硬币铜色的硬币子弹一样飞出去,打在街道两边的钢筋护栏上,发出激烈刺耳的金属声响。又沉重地掉在水泥地上,像溃败的军队逃命似的四散滚去。

花子妈今天一直手气不好,连左眼皮也不听使唤,跳个不停。平常6点钟她就要去接花子的。可今天她一直想把输掉的钱捞回来。她不知道已经是7点了。是房东太太的“炸弹”声把她惊醒的。那时刚好7点过5分,房东太太这局牌独和“五条”,没想到她来了个自摸。房东太太太激动了,她把“五条”往下一打,用力过重,击得其他牌也飞了起来,一直飞到桌子底下。

花子妈这才记得要去接花子了。她是在大家揉牌的嘈杂声中退场的。那些被几双大手揉搓的麻将牌,就像那些被警察阻拦着的熙熙攘攘围观的人群。

花子在飞翔的一刹那,他头晕目眩,脑子一片轰鸣。他仿佛听到了爸爸音调杂乱的琴声。他在最后一刻,觉得自己像一只自由的小鸟飞到了天上。妈妈的笑脸月亮一样穿行在白莲花般的云朵里。好像妈妈的爱也长了翅膀似的,从地上一下子飞到了天上。

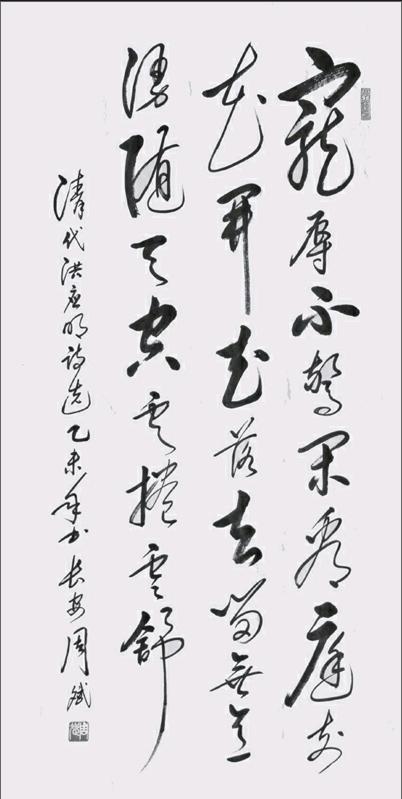

龙虎斗

1

五步蛇是秦岭最毒的毒蛇。五步蛇被吊在厨房的墙角,得意得跳舞。蛇腰扭动,妖艳得像秦岭神话里的山妖。锅碗瓢盆勺响起笑声。

八鱼是五步香酒楼的高级厨师,每次动手前,他都要看看五步蛇命里最后一次精彩的表演。八鱼看得比看自己刚换奶牙的孩子走路还投入。他想弄清楚一种生命在最后一刻的自由状态,或从容,或战栗,或不知所措。他是用这种方式看待人生的,也以这种方式解读人生人死,洞察活人的心机和心灵状态。

八鱼把一条蛇从头看到尾,又从尾看到头。他要这样反反复复看三五次。八鱼的眼睛像探照灯,动作了半天最后落在蛇的七寸处。七寸是蛇的生命密码,再妖的蛇都逃不了解码之灾。八鱼对蛇的七寸了如指掌,熟悉得像摸自己儿子的小鸡鸡。他睁一只眼闭一只眼都能准确无误地摸到蛇的七寸。作为一名经验丰富的厨师,八鱼杀蛇就从七寸入手。

八鱼看过998条五步蛇的精彩表演,这是第999条了。八鱼说,他要剥够1000条蛇就“解甲归田”了,不再在城里当打工厨师。他心里算计着,还有两条蛇要剥,这一条在几分钟就可以搞定,另一条,不远,也许是今晚,也许是明早,最迟也过不了明天下午。昨晚,八鱼就没睡好。他不是放心不下五步香酒楼的人,而是惦记着这个酒楼里的一只猫。猫是老板的儿子冬冬从猫耳坡姥姥家抱回来的。猫是郎猫,猫名小黑。

八鱼的“好猫”牌香烟刚吸了一半,突然感到失落,有点委屈。好端端一颗高档烟怎么让他这个不会吸烟的人给吸了。八鱼平时不太抽烟,偶尔心血来潮,抽一颗,八鱼手下的小师傅都知道八鱼是想远在乡下的老婆和娃娃了。八鱼舍不得抽“好猫”,八鱼平常抽的是“金丝猴”,一块七一包的那种,价钱只是好猫的十分之一。

八鱼的“好猫”是老板上个月检查厨房工作时顺手扔给他的。那时八鱼正在一门心思地抽烟,当然抽的是“金丝猴”。老板谈笑风生,意气风发。老板喊了第一声鱼师傅,八鱼没有听见。老板喊了第二声鱼师傅,八鱼才惊慌失措地回过神来。“好猫”被老板右手中指和食指优雅地夹着,拇指轻轻一弹,烟在空中旋转着子弹一般朝八鱼飞来。八鱼放下手中的“金丝猴”,双手去接“好猫”,猫捕老鼠似的向前一扑,身体前倾,脚步凌乱。他扑了个满怀,烟落在八鱼臂弯的衣服褶皱里,脚下传来了一声猫的尖叫,他一下子伤心起来。

老板乜了八鱼一眼,说,怎么你们这些人这么爱一只乡村野猫。我儿子冬冬都让他妈的那些乡下亲戚给弄得越来越俗气,越来越土。没想到我把冬冬全托后,这只臭猫还有人爱。把这只野猫做了“龙虎斗”,鸟城的客人都不会吃的,还会砸了咱们五步香的牌子。一只猫有什么稀罕的,鱼师傅,你说是不是?!

八鱼没有接老板的话,狠狠吸了一口“金丝猴”,都咂出声来了。八鱼吸这口烟就像一个吃奶的孩子,使足了劲。老板笑了笑,笑得很鬼。老板说:听小师傅说你想老婆和孩子了。女人们嘛,有什么好想的,也不就是那么回事。只要你好好干,在城里立足不成问题。只要有了实力和资本,你也就不用胡思乱想了。大不了把儿子接到城里来,从小就可以接受城市教育。老板说着又给八鱼发了一根“好猫”。老板把八鱼手中的“金丝猴”拿了下来,在脚底下踩灭了。老板又说,鱼师傅,吸这个,老想着“金丝猴”,怎么能吸上“好猫”呢?!

八鱼指指地上被老板踩灭的“金丝猴”说,乡下人嘛,还是这个来得实惠。八鱼不再说啥,心想,前几年老板和老板娘一起创业时,也不就吸的是“金丝猴”嘛,如今有钱了,怎么说变就变了呢?八鱼有点难受,但还是能想得通:都啥年代了嘛!

这两根烟八鱼以前都没吸,一直存着:一根像是在保持自己的本色,另一根像是在保守老板的隐秘。

2

剩下的半根好猫烟八鱼死活都不吸了,任烟自生自灭。烟在剩下最后两厘米时就自己灭了。八鱼夹烟的两根指头都出汗了,有点粘粘的感觉。烟就这样灭了。八鱼把烟蒂扔在地上,使劲踩了两踩,两眼还在盯着不停挣扎的五步蛇。

八鱼剥蛇从来不用菜刀,用的是犀牛牌刀片。八鱼对小师傅们说,杀鸡都不用牛刀,不就是一条小小的长虫嘛,还费得着菜刀。

细若游丝的钢丝绳在蛇脖子上越扎越紧。八鱼用犀牛刀片顺着钢丝处划了一圈,蛇血一圈圈渗了出来。八鱼双手往下一拉,跟脱自己的裤子一样容易。他把一张活脱脱的蛇皮就扔给了两个小厨师。没了皮的蛇就是一条光溜溜的猪肉绦虫。八鱼看都没看就知道蛇胆在什么地方。八鱼掏蛇胆自如地像猫耳坡的老太太在鸡屁股眼里摸蛋,当然也就包括八鱼他妈。八鱼就是从猫耳坡走进城里的。

八鱼初中一毕业,背着父亲就跑到鸟城学厨师,学做潮州菜,整天和鱼鳖海怪打交道。八鱼原本不叫八鱼,叫王饪。后来同行就给他起了个外号叫王八鱼。叫着叫着大家都嫌啰哩啰嗦,一个个见了他就喊八鱼。弄得老板连他的姓名都忘了,就叫他鱼师傅,听起来人都以为是“余师傅”。

3

蛇胆被等分在四个酒杯里。服务生准备几个酒杯,八鱼就知道是几个客人。这次八鱼知道是四个人。一个萝卜一个坑,一个人一个酒杯,明摆着嘛。八鱼看着一个个酒杯纳闷,不知道端杯畅饮的人到底是些什么货色。这次他当然也不知道是谁,只听前台的服务小姐说老板吩咐了,要卫生些,都是自己人。别人都说,八鱼做的这道菜可谓鸟城一绝,可八鱼自己没吃过,真不知道是什么滋味。

八鱼把剥光洗净的死蛇放在柳木案板上,右手操起菜刀,心里发怵,手有点颤,左眼皮跳得比心脏还欢。八鱼突然觉得案板上放着的赤蛇就是脱光了衣服的女人。

八鱼被自己的想法吓得出了一身虚汗。八鱼一边喊小师傅要毛巾一边说:小李,我的左眼皮怎么跳个不停?小李狡黠一笑,说,左眼跳色,右眼跳财。师傅八成是晚上有艳遇了。八鱼轻轻舀了半瓢凉水,泼向门口的小李,诡秘一笑说,艳遇你个落汤鸡。小李一闪,水就哗啦一声从门口泼了出去。

门外传来孩子的声音,鱼叔叔,你们在干吗?八鱼一看是冬冬,冬冬手里提着一只猫。冬冬提的是猫尾巴,猫是倒挂着的,血水从猫头上不断滴下,刚才那半瓢凉水就是泼在猫身上的。

冬冬,你不是在全托嘛,今天怎么从幼儿园回来了?。冬冬说,是爸爸用车将我接回来的。爸爸说了,咱家小黑没眼色,硬是往他车轮子上撞,还没死,晚上的菜就用小黑做了。你记住了吗,鱼叔叔?

冬冬没进幼儿园前把八鱼不叫鱼叔叔,一直就叫王叔叔,只有他爸爸才叫八鱼鱼师傅。冬冬的叫法老道得很,不像一个5岁的孩子,而像一个大人。冬冬向八鱼转告爸爸的意思就像上级领导对下级分派工作。

八鱼对冬冬的变化没有多想,他埋怨起幼儿园的老师来。老师怎么能把一个天真的孩子教得如此老成。八鱼曾对城市的幼儿园充满幻想,一直认为幼儿园很神秘,也很神圣。他把幼儿园看成孩子的天堂。清晨,八鱼也学着城里人去跑步,途经冬冬所在的育苗幼儿园,他总要在幼儿园门口逗留半个小时。他喜欢那些美若天仙的女老师教孩子们玩游戏,教他们唱歌跳舞。八鱼常常会鼻子一酸,心想自己刚换奶牙的孩子何时也能在这样的幼儿园玩上上一次,哪怕只有一次。

4

八鱼就是在幼儿园门口看见老板娘焕焕拉着冬冬去育苗幼儿园的。那是在一个月前的早晨,冬冬就是在那个早晨被拉进幼儿园的。

焕焕拉冬冬去幼儿园是在一个有雾的早晨。育苗幼儿园在雾里显得一点都不可爱,有点神秘色彩,又显得朦朦胧胧、虚无缥缈。育苗幼儿园就是被这种氛围笼罩着,包裹着,像是海市蜃楼。幼儿园的小朋友就是在这种环境中度过童年的。整个童年都好像沉浸在烟雾里,朦朦胧胧,虚无缥缈。

冬冬才5岁,冬冬宁愿跟小黑玩都不愿意来幼儿园。冬冬说幼儿园就像姥姥家的鸽子笼。冬冬喜欢鸽子在天上自由地飞翔。冬冬一去姥姥家就把所有的鸽子笼都打开,兴高采烈地看着鸽子从笼子扑棱棱飞向高空。

焕焕是硬拉着冬冬去的。冬冬死活都不去。一到幼儿园门口,冬冬就不走了。焕焕使劲地拽,就像牵一只不听话的小羊。冬冬的双脚像订在地上的两根钉子,焕焕还是固执地拽着。焕焕的这种狠劲一点都不像是在送自己亲生的儿子,像是在完成丈夫交给他的一项工作任务。她总是要求自己做得很到位很出色,力求保质保量地完成。

这是一场拉锯战。母子之情是一对作用力,一旦失衡,许多东西都会分崩离析。

焕焕把母亲的固执发挥得淋漓尽致,冬冬顽皮得出乎寻常。母子俩就这样在幼儿园门口拉拉扯扯,互不妥协,焕焕更是不依不挠。冬冬稚嫩的小手像一条光滑的小鱼,最终还是从焕焕的大手中挣脱出去了。冬冬像一盆被泼出的水,从台阶顶一级级滑了下去。焕焕站在台阶顶,冬冬躺在台阶底。焕焕慌得不知所措。她觉得自己就是车头,冬冬就是托车,托车一旦脱离车头就会出事。她望着留下冬冬划痕的台阶,觉得台阶就像蛇行的轨道。她在既定的轨道上高速运转,孤孤单单,无依无靠。

是冬冬自己爬起来的。冬冬没有哭,只是汪了满眼泪水盯着焕焕说,你不是我妈妈。这句话出乎焕焕意料之中。焕焕心一酸,两道长长的泪水从眼眶顺着脸颊蜿蜒而下,就像从冬眠的地洞里钻出的两条五步蛇。

5

八鱼从冬冬手中接过小黑时,小黑还真的没死,望着八鱼喵喵叫了两声。是八鱼亲手将自己心爱的动物千刀万剐的。在操作过程中,他还伤了自己的一根指头。八鱼当时神情混沌,记不清自己是故意的还是无意的。他觉得自己有些悲哀。人的悲哀就在于自己钟情的东西毁于自己之手。八鱼说自己是个厨师,是被老板出钱雇佣的厨师,杀猪宰羊都得听老板的。做龙虎斗这道名菜就得杀猫,何况以前他也杀过无数只猫。杀的猫和五步蛇的数量相当,几乎是一对一。可八鱼对小黑是有感情的,是同乡,都是从猫耳坡这个地方出来的。不同的是,他是猫耳坡的男人,小黑是猫耳坡的郎猫。