青藏高原温度与降水的时空变化研究

秦小静,孙 建,陈 涛

(1.西华师范大学 国土资源学院,四川 南充 637000;2.中国科学院 地理科学与资源研究所生态网络观测与模拟重点实验室,北京 100101)

0 引 言

研究发现,高纬度和高海拔地区易受全球气候变暖因素的影响,而青藏高原作为全球纬度地区中海拔最高的地域,受全球气候变暖影响十分明显[1-2].青藏高原极端气候中温度的强烈上升、降水量显著增加趋势已经被证实[3],而青藏高原极端气候对周边地区的大气环流等环境有一定影响[4],地形复杂多变的青藏高原,气候变化敏感性强、幅度大,独特的高寒环境成为影响全球气候系统的重要因素[1].随着全球气候变暖,青藏高原的气温和降水均发生了变化,对周边区域也会产生直接或间接影响,温度和降水是影响青藏高原植被的主要气象因子,气候系统敏感性和脆弱性的增加会对牧草的生产力、草地管理与经济发展等产生重大影响[5-7].有研究表明,高海拔地区比低海拔地区对全球气候变化更为敏感[8],其平均最低气温的升高趋势大于平均最高气温的升高趋势[9],1961 ~2000年青藏高原降水量呈增加趋势,并在1978年左右由少雨期转变为多雨期[10].不同时段青藏高原气候变化不同,本研究利用青藏高原122 个气象站点1974 ~2013年的气象数据,分析了青藏高原温度和降水的变化特征,旨在探讨青藏高原气候的时间序列差异、区域差异以及两者相互关系,拟为青藏高原应对未来气候变化提供基础资料.

1 资料与方法

1.1 资 料

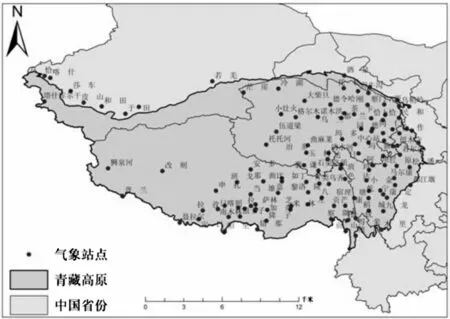

本研究数据来源于中国气象局相关气象站点的逐月的平均气温、平均最低气温、平均最高气温、极端最低气温、极端最高气温和降水量资料,站点为青藏高原境内及周边122 个气象站(见图1),其中云南3 个,新疆9 个,甘肃11 个,四川22 个,西藏38个,青海39 个.

图1 青藏高原地区气象站点分布图

1.2 方 法

在ArcGIS 分析工具中采用反距离加权(InverseDistance Weighting,IDW)将各要素在青藏高原区域内插值,将每年气候要素的平面均值进行提取,用距平表示该要素在时间序列上的变化趋势,在分析各要素变化速率时采用最小二乘法[11]对每十年的平均变化程度进行线性趋势计算.本研究统计方法和计算过程由Sigmaplot 10.0(Systat Software,Inc.2006)分析软件完成.

2 气温变化

2.1 平均气温变化特征

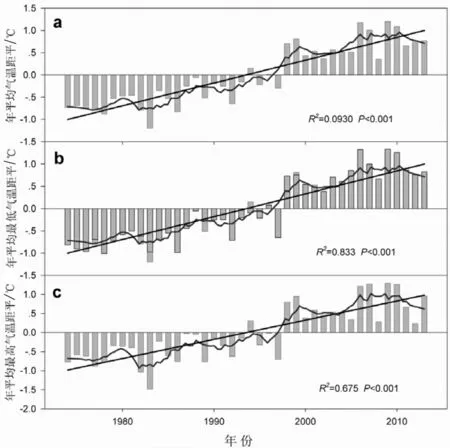

青藏高原1974 ~2013年40年间平均气温为4.0 ℃,整体呈上升趋势,线性倾斜率是0.2 ℃·10 a-1,具体如图2 所示.1979年是年平均气温由下降趋势转为上升趋势的转折点,1974 ~1978年平均温呈直线下降趋势,1979 ~2013年平均气温呈波动上升趋势.另外,2010年是平均气温上升趋势的转折点,1974 ~1978年的平均气温是3.2 ℃,低于历年平均气温;1979 ~2009年期间的平均气温是4.0℃,等于历年平均气温;而2010 ~2013年平均气温是4.8 ℃,高于多年平均气温.青藏高原年平均最高气温和年平均最低气温均呈现显著上升趋势,升温速率分别为0.20 ℃·10 a-1、0.23 ℃·10 a-1,两者升温趋势大致相同.1974 ~2013年青藏高原平均最高气温和平均最低气温分别为11.78 ℃、-2.58℃,分别上升了2.78 ℃、2.34 ℃.

从时间上来看,青藏高原在1974 ~2013年期间年平均气温的变化速率不同.1974 ~1983年、1984~1993年、1994 ~2003年、2004 ~2013年中的平均气温各为3.27 ℃、3.62 ℃、4.30 ℃、4.80 ℃,温度呈逐渐升高趋势,而平均变化率为-0.012 ℃·10 a-1、0.021 ℃·10 a-1、0.077 ℃·10 a-1、0.015 ℃·10 a-1.由图2 可知,青藏高原1974 ~2013年年平均气温(图2a)、年平均最低气温(图2b)和年平均最高气温(图3c)变化趋势大致相同,且温度最低点都在1983年,最高点在2009年,转折点在1998年,从平滑曲线可看出,2010年后3 者的距平有下降趋势.

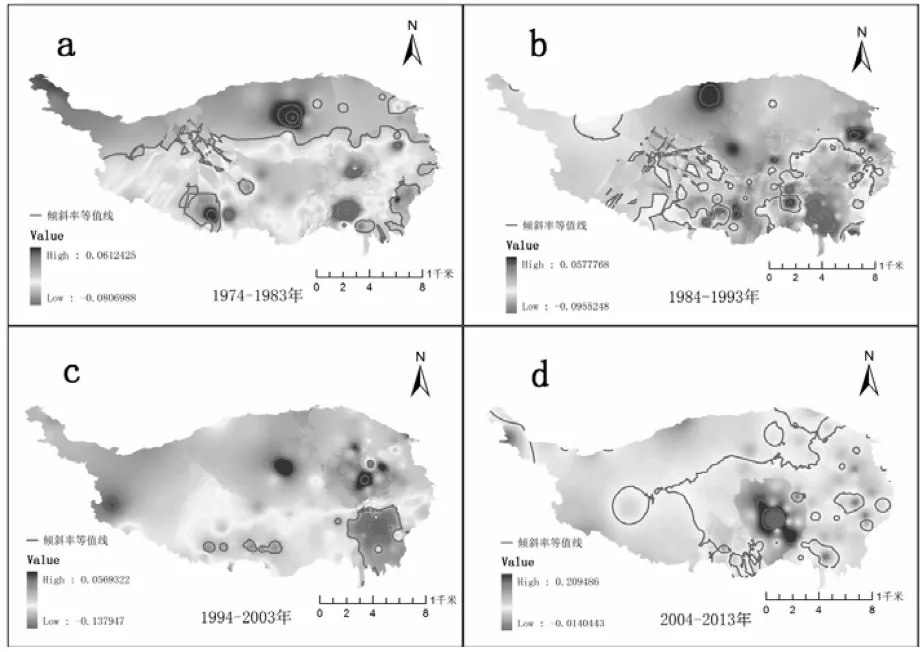

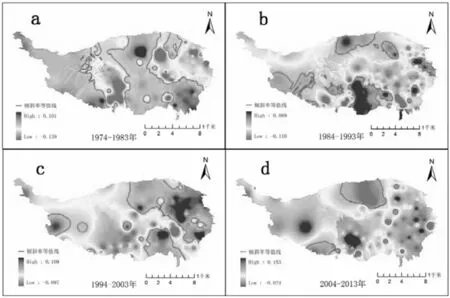

此外,1974 ~2013年青藏高原平均气温变化剧烈的区域也在变化(见图3),平均气温升高较快的区域由青藏高原的北部逐渐移动到中部,1974 ~1983年青海北部和新疆东部平均气温升高较快,青藏高原南北形成明显的东西走向的气温增长率的等值线,1984 ~1993年四川地区平均气温有下降趋势,1994 ~2003年四川地区平均气温下降区域减少,而在2004 ~2013年气温增长率在空间上变化较大,整个区域没有明显的气温下降地区.1974 ~2003年青藏高原北部平均气温上升最快,在2004 ~2013年整体温度上升速率的区域间差异显著减小.

图2 青藏高原1974 ~2013年年平均气温(a)、年平均最低气温(b)和年平均最高气温(c)的距平

图3 青藏高原1974 ~2013年年平均气温倾斜率

2.2 极端气温

1974 ~2013年,青藏高原地区平均极端最低气温和平均极端最高气温分别为-22.70 ℃、27.12℃,均呈上升趋势(见图4),升温速率分别为0.29℃·10 a-1、0.17 ℃·10 a-1,即极端最低气温上升速率大于极端最高气温的上升速率.在极端气温上升过程中,极端最低气温发生转折的年份分别是1978年、1990年、2008年,极端最高气温的波动较大,变化趋势和极端最低气温并不一致,整体来看,两者都是在1998年后温度上升较快.距平图的平滑曲线显示,在2010年后,极端最低气温有下降趋势,而极端最高气温有上升趋势.

图4 青藏高原1974 ~2013年极端最低气温(a)、极端最高气温(b)和降水量(c)的距平

图5 青藏高原1974 ~2013年极端最低气温倾斜率

图6 青藏高原1974 ~2013年极端最高气温倾斜率

1974 ~2013年,青藏高原极端最低气温和极端最高气温的变化率空间对比如图5、6 所示.两者的倾斜率变化幅度大致相同,均为0.2 ℃·10 a-1,但两者升温强烈的区域并不完全重合.图5 中,极端最低气温中升温最快的区域分别在青藏高原的西部(1974 ~1983年)、中部(1984 ~2003年)和东部(2004 ~2013年);图6 中,极端最高气温升温最快的区域在青藏高原的北部(1974 ~1983年)、南部(1984 ~1993年)、东部(1994 ~2003年)和西部(2004 ~2013年).极端最低气温和极端最高气温降温最快的区域相对重合,特别是在1984 ~2003年期间,重合的部分较多.同时,极端最低气温升高的区域大于极端最高气温升高的区域,这和前者大于后者的升温速率相一致.

3 降水量变化

图7 青藏高原1974 ~2013年平均降水量分布

1974 ~2013年,青藏高原降水量整体呈波动上升趋势(见图7),上升速率为0.63 mm·10 a-1,降水量最低值出现在1994年,最高值出现在1998年,1998年是降水量的转折点.1994 ~1998年降水量增加趋势最明显,且1994 ~2003年降水量对整体降水量增加贡献最大.另外,平滑曲线显示在2010年后降水量距平有下降趋势.

从区域角度分析,青藏高原整体降水量从西北到东南逐渐增加,即青藏高原东南区域降水量占整体降水量比重较大,而其中降水量最充沛的区域集中在四川境内,并形成若干降水量峰值中心.降水量等值线形成明显的凹谷和隆起,青藏高原东北部降水量等值线比较密集,西南部则相对稀疏.

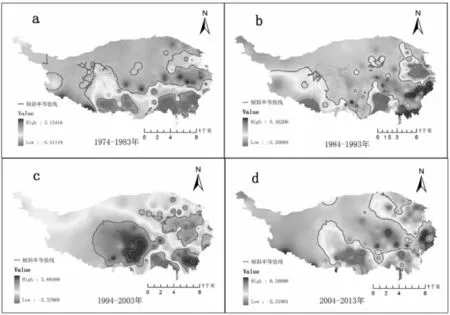

1974 ~2013年,青藏高原的降水量倾斜率存在区域差异性(见图8).1974 ~1983年(图8a)、1984 ~1993年(图8b)、1994 ~2003年(图8c)、2004 ~2013年(图8d)的降水量倾斜率分别为-0.177 mm·10 a-1、0.066 mm·10 a-1、0.630 mm·10 a-1、0.069 mm·10 a-1,即1974 ~2003年降水量倾斜率呈增长趋势.而降水量变化的区域并不相同,图8a 中降水量减少的区域为西藏拉萨周边和四川西部,图8b 中降水量减少的区域中向西移动并增加了甘肃西部,图8c 中降水量增加的区域是西藏中部,降水量减少的区域大部分在青海和甘肃,图8d 中降水量减少的区域和图8a 相比增加了甘肃西部区域,并由青藏高原的北部移动到西藏的东部.整体来看,1994 ~2013年期间降水量倾斜率的区域差异性较大.

图8 青藏高原1974 ~2013年降水量倾斜率

4 讨 论

在近40年时间内,青藏高原气温和降水表现为区域之间的差异.1974 ~2003年青藏高原平均气温增温的幅度从南向北增加,在2004 ~2013年增温幅度较高的地区集中在四川西南区域,此结论与韩国军[8]得出的西藏中部和青海的干旱区增温幅度较大不一致.在1974 ~1993年期间降水量变化区域和平均气温变化率的变化区域基本一致,在1994 ~2003年降水量变化率较高的区域在西藏中部,2004~2013年在甘肃境内.在时空变化中,气温和降水并没有表现出强烈的相关性,并且两者变化的区域并不连续,不是随高度的呈线性增加[12],海拔高的地区温度变化的幅度较大,相对其他地区,青藏高原对全球气候变化的反应更为敏感[13].

1974 ~2013年,青藏高原平均气温、平均最高气温、平均最低气温的时间变化趋势相对一致,但是部分区域增减剧烈.极端气温中的极端最低气温和极端最高气温在时间上的变化并不一致,而极端气候对青藏高原的冰川、冻土及生态环境影响很大[14].有学者认为极端高温与地理位置的关系是海拔越高极端高温概率越小[13],与本研究得出的结论并不相符,主要是因为前者研究的区域范围是全国区域,且集中在中低海拔范围,而青藏高原主要是高海拔地区,地形复杂多样,人口密度小,故极端气温的变化具有复杂性和特殊性.

青藏高原的降水量从西北向东南逐渐增加是符合实际的[15-16],且在格尔木、诺木洪、玛多等地区降水量明显呈山谷状,而在塔里木盆地、安多、曲比等地区降水量明显呈山脊状,这是由青藏高原北上水汽和东部偏南走向山脉所致[17].区域间降水量的差异会影响对应区域的植被类型[11],青藏高原植被的初级生产力在空间分布上呈现由西北向东南逐渐递增且呈明显上升趋势[18],这和降水量的空间分布一致,故降水量变化特征是植被变化特征的重要因素,并且对研究植物类型分布和多样性有积极意义.对畜牧业来说,气候转暖与降水量增加有利于牧草生长,增加牧草产量,提高幼畜的成活率.

5 结 论

1974 ~2013年,青藏高原的平均气温、平均最低气温、平均最高气温、极端最低气温、极端最高气温和降水量分别增加了2.40 ℃、2.34 ℃、2.78 ℃、5.96 ℃、3.86 ℃和99.67 mm,气温中极端最低气温升温幅度最大.时间序列上前4 个气候要素变化趋势相对一致,极端最高气温和降水量的波动变化大体一致,且1998年是各要素变化的转折点.1974 ~2013年间,青藏高原平均气温和降水量的变化率的区域分布在1974 ~1993年相对一致,1994 ~2013年差异性较大.

[1]严中伟,杨赤.近几十年中国极端气候变化格局[J].气候与环境研究,2000,5(3):267-272.

[2]贺晋云,张明军,王鹏,等.近50年西南地区极端干旱气候变化特征[J].地理学报,2011,66(9):1179-1190.

[3]张磊,缪启龙.青藏高原近40年来的降水变化特征[J].干旱区地理,2007,30(2):240-246.

[4]吴国雄,段安民,张雪芹,等.青藏高原极端天气气候变化及其环境效应[J].自然杂志,2013,35(3):167-171.

[5]Sun J,Cheng G W,Li W P.Meta-analysis of relationships between the environmental factors and the aboveground biomass in alpine grassland,Tibetan Plateau[J].Biogeosciences,2013,10(3):1707-1715.

[6]纪迪.青藏高原气候变化及其NDVI 的响应[D].南京:南京信息工程大学,2012.

[7]Ding M J,Zhang Y L,Liu L,et al.The relationship between spatial changes of NDVI and precipitation on the tibetan plateau[J].J Geogr Sci,2007,17(3):259-268.

[8]韩国军.近50年青藏高原气候变化特征分析[D].成都:成都理工大学,2012.

[9]Sun J,Cheng G W.On the variation of NDVI with the principal climatic elements in the tibetan plateau[J].Rem Sens,2013,5(4):1894-1911.

[10]李林,陈晓光,王振宇,等.青藏高原区域气候变化及其差异性研究[J].气候变化研究进展,2010,6(3):181-186.

[11]李潮流,康世昌.青藏高原不同时段气候变化的研究综述[J].地理学报,2006,16(3):337-345.

[12]邹燕,赵平.青藏高原年代际气候变化研究进展[J].气象科技,2008,36(2):168-173.

[13]张校玮.我国极端气候时空特征及风险分析——以高温为例[D].上海:上海师范大学,2012.

[14]张文江,高志强.青藏高原中东部水热条件与NDVI 的空间分布格局[J].地理研究,2006,25(5):877-886.

[15]仇洁.青藏高原植被降水利用效率时空特征分析[D].南京:南京信息工程大学,2013.

[16]Chamaille S,Fritz H.Murindagomo F.Spatial patterns of the NDVI-rainfall relationship at the seasonal and inter annual time scales in an African savanna[J].Int J Rem Sens,2006,27(23):5185-5200.

[17]Li Z X,He Y Q,Wilfred H.Altitude dependency of trends of daily climate extremes in southwestern China,1961 ~2008[J].J Geogr Sci,2012,22(3):416-430.

[18]赵昕奕,张惠远,万军.青藏高原气候变化对气候带的影响[J].地理科学,2002,22(2):190-195.

[19]Zhu C H,Zhang Q,Chen Y.Ten extreme meteorological events in 2002 in China[J].J Catastrophol,2003,16(2):74-77.

[20]祝昌汉,张强,陈峪.2002年我国十大极端气候事件[J].灾害学,2003,18(2):74-78.

[21]Yang Y J,Ren Y,Guo J.Variation trends of main extreme climatic indices from 1951 to 2009 in Tianjin[J].J Meteorol Env,2011,27(5):21-26.

[22]杨艳娟,任雨,郭军.1951 ~2009年天津市主要极端气候指数变化趋势[J].气象与环境学报,2011,27(5):21-26.