几度风雨,老乐家前途堪忧多次变迁,同仁堂由谁经营

几度风雨,老乐家前途堪忧多次变迁,同仁堂由谁经营

第一篇 :兴起和磨难︵1669—1723︶ 第二章 :供奉御药︵1723——1911︶

长篇连载 国宝同仁堂同仁堂历经多次天灾人祸,甚至不得不典给外姓经营。老铺风雨飘摇,前途堪忧。

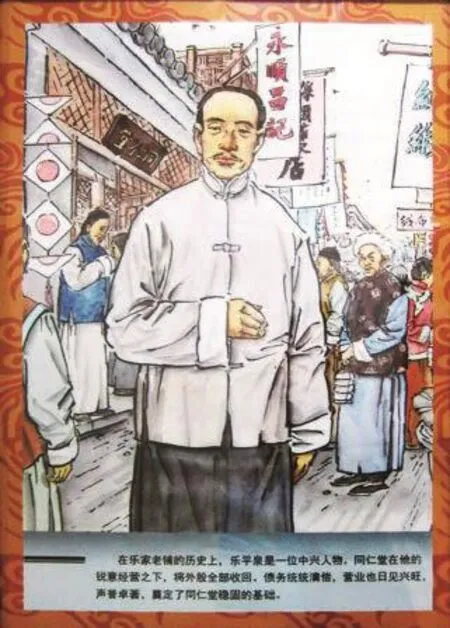

在乐家老铺的历史上,乐平泉是一位中兴人物。

提到同仁堂,人们都知道那是乐家老店。但是,百年老店同仁堂是不是一直在乐家的掌控中呢?在历史上,同仁堂也曾迭遭变故,屡历艰险。乾隆七年(1742年),同仁堂的掌门人乐礼突然呈请“告退官药”,也就是请求不再“供奉御药”了,同仁堂似乎出现了危机。

乐礼为什么要出此下策?有说是乐礼承办御药时,经营不善,加上市场药价日增,欠下大量官债、私债,铺务难支。可是乾隆皇帝准其所请之后,却招不到愿意供奉御药的商号。当时正是“康乾盛世”,商业发达,北京的大药铺不少,其中也不乏名望很高的老店,他们谁不想“供奉御药”?却为什么没有人应招揭榜呢?看来,乐礼要“告退官药”,并非真意,而是“以退为进”的一种谋略。因为此时,“供奉御药”,又改为“先交药,后领银”,同仁堂因为有“御用”的旗号,又有长期积累的信誉,可以在许多商号先拿货后付银,可是这些欠银越积越多,而御药房又久拖不结,于是就形成了三角债——朝廷欠同仁堂的药银,同仁堂又欠其它商号的药钱。为了打破这个僵局,乐礼便以“撂挑子”的方式,变相向皇上提出增添药价,预付官银的请求,这就是“以退为进”。

这时的同仁堂已经是药业的龙头老大,有名的红顶商人。同仁堂的一举一动,大大小小的药铺都在目不转睛地盯着,同仁堂也和他们有各种渠道的沟通。乐礼料定只要同仁堂不是真的放弃,谁也不敢和他“戗行”。那些名声赫赫的大药店自然知道乐礼的真实目的,也知道同仁堂在宫廷里的影响久远,关系深厚,不会不知深浅地去招惹是非,再说“供奉御药”这口皇粮也的确不容易吃。至于中小药铺,对这口天鹅肉连想都不会去想。因此就造成了皇上张榜无人敢揭的尴尬局面,让乾隆很下不来台。可能是乾隆“圣明”,看破了其中的玄机,也可能是经高人点拨,终于恍然大悟,他最终还是决定支持同仁堂。于是降旨准于同仁堂上调药价三分之一,并预领官银三千两。这还不算,又特派内务府官员“临时代办官银官药,弹压一切私债”。哪个债主不识时务,跑到同仁堂来讨债要账,就会被内务府派来的官员劈头盖脸的一顿喝斥:“活腻了是不是?圣上有旨,不准向同仁堂讨要私债,否则就到大牢里蹲着去!”

可见,这场“危机”并非是乐礼经营不善,更不是真正意义上的危机,自然也不会改变同仁堂由乐家自东自掌的状况。其后,同仁堂在乾隆九年(1744年)又得到每年预领官银三千两,增加三分之一药价的优惠。四年之后的乾隆十三年(1748年),乐礼又向内务府借药银五千两。这些都证明乐礼的“告退官药”实际上是在以退为进,为同仁堂创造更好的经营环境。他的目的基本上达到了。

同仁堂第一次真正意义上的危机,还是乾隆十八年的一场火灾,虽然有朝廷大力扶持,但乐礼已于乾隆十五年(公元1750年)去世。同仁堂由乐礼之妻乐张氏扶助长子乐以正支应,由于缺乏经营能力,乐以正又早逝,同仁堂步履艰难,每况愈下。当时清政府有官员出面借给同仁堂本银五千两,以偿债务,仍无改观。幸亏有张世基投入资金相助,他对乐家很照顾,给乐家两股分息。但是仅凭张家的资金,还是不能维持,只好招外人入股。当时的合同是三十年到期,但三十年后,乐家仍然没有力量独立经营,于是这个合同又续了十年。后来张家又将自己的一部分股本陆续出卖给他姓,同仁堂的外股就多了起来。从嘉庆二十三年(公元1818年)五月的一份典让合同中,可以了解同仁堂当时的股权结构多么复杂。在这份典让同仁堂的合同中,写明众股东典到乐姓同仁堂药铺一座,“计有两处房间,及家具装修等。典价共贰两平纹银四万三千八百两……”。当时把同仁堂的的财产共折人力股和资金股四十六股五厘,每一千贰百两纹银作为一股。包括乐家在内,股东竟达到二十一位。乐姓本应分一股半,因为典给朱姓一股,所以净分半股。并有“典期八年,银到回赎”的字样。所幸的是,同仁堂的铺东还是由乐姓担当,同仁堂还是姓乐。

由此可以看出这时的同仁堂步履维艰,前途堪忧。已然步入了历史上的低谷时期。同仁堂能不能再度辉煌?何人又能重振同仁堂的雄风?

道光十一年(1831年)同仁堂有了一位新铺东,他就是乐平泉。乐平泉,字清安,号印川,生于嘉庆十五年(1810年)。要说起他的身世,就要上溯到乐凤鸣的弟弟乐凤仪了。按照乐家公认的排序,永乐年间闯荡到北京的乐良才是北京乐氏一世祖,乐凤鸣和乐凤仪同属乐氏第五代。说到乐凤仪,就不能不提万全堂。传说万全堂是北京历史最悠久的药店,甚至有人说它创办于明永乐年间,距今已有五百年历史,虽然这种说法缺乏证据,但它开业时间比同仁堂更早,却是非常可能的。解放后担任同仁堂总经理、北京市副市长的乐松生,曾有这样的回忆,他说:“在清初,我家开设同仁堂药铺的同时,或者更早些,还开设了万全堂药铺,这是现在崇文门外的万全堂药铺也称为乐家老铺的原因。创办同仁堂药铺的五世祖乐梧岗(名凤鸣)有兄弟四人,其中凤仪应当是开设万全堂药铺的人。因为在同仁堂文献中保存了一套在乾隆年间由凤仪之孙将万全堂出卖倒租与他姓的契约,在嘉庆年间又有凤仪的第四代析产分家卖绝的字据。”

除了乐松生提到的那套契约外,研究北京老字号的专家王永斌先生也在万全堂的档案中找到一份契约,这是乐凤仪的孙子乐毓秀于乾隆四十九年(1784年)所立的《立补税房契》(全文见《附件》),也能证明乐松生的说法是可靠的。这份契约提到“乐毓秀原有祖遗康熙年间红契”,也就是说,这所房子是乐家祖上在康熙年间传下来的。契约中还标明,“此房坐落在崇文门外大街路西,现开万全堂药铺。”

著名作家肖复兴先生曾回忆自己少年时看到的万全堂:“万全堂门脸,开在崇文门外路西巾帽胡同南,高台阶下就是原来的八路公共汽车站,那时候上中学,我常常要走到这里坐车,天天和它打照面。据说堂中有一副有名的抱柱联:修合无人见,存心有天知。讲的也是医德,我没有看见过。但门外正中间的万全堂的匾额,左右两侧有书写着‘万全堂乐家老铺精制饮片丸散膏丹仙胶露酒’的金字通天大匾,每天都晃着我的眼睛。”

乐平泉原为乐凤仪第四代乐嵩年的遗腹子,乐嵩年曾经中过举,可是在中举的当年就去世了。道光十一年(1831年)乐平泉二十一岁时,因为乐凤鸣这一支四代单传,传到第五代,也就是当时的铺东乐百龄时,只生有一女,就过继乐平泉为子。这样一来,本应是万全堂传人的乐平泉,就成了同仁堂的继承人。这时的万全堂已经于嘉庆十年(1805年)被卖给了一家姓姜的山西人。后来万全堂又成了多人合股经营的药铺。因此,到了乐平泉这里,长辈们只能指着万全堂说:“看见没有,当年这可是咱们家的买卖,里面是两进大院,正房厢房加在一起有三十六间呢!”

已有500年历史的万全堂和同仁堂本是“同根生”,同属于乐家老药铺的家业。

有时候,家人也会感叹:“哎,要是万全堂还是咱们家的,日子也不会过成这样。”

因此,乐平泉对万全堂的被卖绝和同仁堂的前途未卜,有着更多的感慨,对家道中落的悲哀和商海浮沉的艰辛有着更多的体会,对乐家的这两个老店也有着更多的了解。他担当同仁堂的铺东时,同仁堂正在危机中,如果乐家不能收回同仁堂,乐家将丧失最后一个药店。誉满京城,历史悠久的“乐家老铺”将永远成为过去。因此,他对恢复祖业就有着特别强烈的愿望。

但这时的同仁堂仍然处境困难,乐平泉不得不量力而行,将同仁堂再典给姓朱的经营。他在同仁堂内除了一个铺东的名义外,每日只能净取五千钱的“字号钱”,用以接续香火,修理祖坟,根本没有恢复祖业的能力。现在还能见到乐平泉与族兄们共立的一张协议:“……伏思先祖所遗,别无财产,惟有同仁堂药铺一座,又积累亏空,众东附本银六万数千余两。另因无力承做,将铺底家具作抵租出,每日净取字号钱五吊。只此余赀,清安理应承受,以便接续香烟,修理坟墓……”

虽然现在已不可能了解乐平泉当时是如何与众股东周旋的,但是他肯定为保留下“同仁堂铺东”的身份很费了一番心思。“同仁堂”的品牌就是一笔巨大的“无形资产”,只要保住它,就不仅为乐家的中兴留下了根基,也保存下来一个驰名品牌。这一点,很可能是他吸取了万全堂的教训,那时万全堂的所有者就因为没有保住必须保住的东西,才失去了一切。

想经营好同仁堂可不是件容易事。道光十四年,姓朱的就把生意做赔了,他无力还债,又怕承担责任,便来个“三十六计,走为上”,逃往它乡去了。乐平泉终于可以将同仁堂收回了。但这时的同仁堂由于姓朱的不善经营,前债未了又添新债,乐平泉仍然无法接手,只得又典给一位姓庆的满族人。这位姓庆的一副“大爷”作派,锦衣绣袍,一身的名牌。驯鹰养狗斗蛐蛐,遛鸟票戏喂蝈蝈,无不精通;谈起生意经更是口舌生花,谁知却是个赵括一般的人物,只可纸上谈兵,等入了商海,真刀真枪地干起来,就一败涂地,不过两年的工夫就把生意做赔了。此时,同仁堂的欠银已经达到了八万两千两。乐平泉不得不于道光十七年十二月,将同仁堂再一次出租,这次是租给了慎有堂的张某和董迪功(启泰)二人经营,乐平泉仍是铺东,每天取五吊钱而已。不到两年,也就是道光十九年十一月,那位姓张的病故,承租同仁堂的就只是董启泰一人了。

祖上传下的同仁堂,到了自己这里,却不得不一再典租,乐平泉是满足于每天安安稳稳拿那五千钱的“字号钱”,还是想方设法,不辞万难,将祖业重新收回?无论对乐家来说,还是对同仁堂的前途来说,这都将是一个重要的选择。(未完待续)