江西九墩金矿区成矿地质条件及找矿方向

陈志强 宁熊

摘要:本文主要是根据工程实例,分析了江西九墩金矿区成矿地质条件及找矿方向,以供参考。

关键词:地质简况;地质条件;矿体地质;矿床成因;找矿标志

1.区域地质简况

九墩金矿区位于江西省乐平市临港镇九墩村,1∶5万图幅为涌山幅。图幅号为H—50E018014。

大地构造位置:位于扬子准地台次级构造江南隆起区的萍乐拗陷带北东端,赣东北深大断裂带西侧。属于钦杭成矿带赣东北段,是江西省寻找铜、金矿床最主要的成矿带之一。

1.1区域地层

(1)中元古界双桥山群(Pt)

为区内最为广泛出露的地层,系一套浅海相浊流沉积为主的复理石、类复理石建造,厚逾万米,构成了区域褶皱基底。主要岩性组合为变质粉砂岩、砂质板岩、板岩、千枚岩等。

(2)古生界—中生界沉积层

于断陷带内呈北东向带状分布,超覆沉积在中元古界双桥山群浅变质岩之上,自老至新包括:

石炭系(C):灰白色石英砾岩夹砂岩、粉砂岩层;灰白、浅灰色白云质灰岩、灰岩层;浅灰——深灰色厚层致密砂质灰岩,厚约900米,与双桥山群呈不整合接触关系。

二叠系(P):灰黑色中层灰岩、燧石灰岩;灰白色厚层状硅质岩;灰白色细砂岩、泥岩、页岩夹煤层;浅灰色厚层灰岩、硅质岩。与下伏地层呈假整合接触关系。

三叠系(T):砾岩、石英细砂岩、粉砂岩、页岩夹煤层,厚87米。与下伏地层呈不整合接触关系。

侏罗系(J):石英砂岩夹粉砂岩、泥灰岩及砾岩;杂色砂岩、泥岩及粉砂质页岩;紫灰色角砾凝灰岩为主,夹火山角砾岩、凝灰质砂岩及粉砂岩,与下伏地层呈不整合接触关系。

白垩系(K):杂色薄层泥岩、页岩、粉砂岩为主,夹钙质、凝灰质粉砂岩;砖红色粉砂质页岩、泥质页岩、砂岩、砂砾岩。

1.2区域构造

本区位于晚古生代至中生代形成余干~乐平~婺源断裂拗陷带的中部,根据构造产状可分为:

(1)近东西向构造

以褶皱构造为主要表现形迹,主要发育在中元古界双桥山群(Pt)浅变质岩系中,是区域基础构造,由一系列背、向斜组成的复式褶皱构造带,轴向65°~80°,延长数十公里,而东西向断裂构造则不发育,主要为一些压性断裂,倾向南或北,延长1~3千米,且被北东向压性断裂切割。

(2)北东向构造

分布广,极为强烈,多期活动、是立体构造,构造形迹主要为断陷带、断陷盆地和压性断裂。

(3)北西向构造

以断裂形式见于西部,走向330°~310°,倾向南西,为一系列密集排列的张性断裂,切割北东向构造,并与其构成“多”字型构造。

1.3区域岩浆岩

区域内岩浆岩活动较为发育,与金矿形成有关的主要为晚侏罗世—早白垩世(燕山中期)侵入的中酸性岩类。本期岩浆活动既有喷发又有侵入,形成的岩浆岩种类也较多,岩体主要呈以岩脉形式产出,受断裂构造控制明显,其次以岩株形式产出,岩浆活动的强弱对金及其它成矿物质凝聚富集有极其重大作用,与矿体的形成有密切的成因关系。如德兴铜厂矿田的花岗闪长斑岩株,与特大型富金斑岩铜矿有关。

1.4区域成矿

本区域是寻找金、银及多金属矿的有望远景区。据调查,区域矿产丰富,已探明的矿藏达23种之多,已知矿种有煤、铁、锰、铬、铜(钼、钨、镍)、铅、锌、金、银、铌、钽、水晶、莹石、黄铁矿、碎块岩、蛇纹岩、瓷石、石灰岩,白云岩及粘土等,共计矿区(点)96处,圈定的重砂异常区20处,金测异常区31处,该区域素有赣东北“聚宝盆”之称。

2.矿区成矿地质条件

2.1地层

矿区地层出露简单,大面积出露的主要为中元古界双桥山群第四岩组(Pt2Sh4),岩性组合主要为紫红色粉砂质页岩、浅灰~灰白凝灰质粉砂岩、浅灰~灰黑千枚状板岩等,岩层产状大致为150°~170°∠58°~75°。

从区域地质情况了解到:该套地层岩性Au背景值达10~16PPb,高背景值的该组变质岩性组合为后期Au元素富集成矿提供丰富的矿物质来源,为成矿母岩。

平原盆地及沟谷、山前坡地为第四系(Q)所覆盖,主要为耕植土及残坡积土,厚约1~3米。

2.2构造

矿区内构造以断裂为主,按产状分主要有三组。其中近东西向及北西向两组压扭性断裂为区内控矿构造,为矿物质的分离、析出、富集提供热动力条件并提供导矿和容矿空间,构造带规模的大小控制着矿(化)带的产状及规模,构造带规模沿走向延伸一般在200~2000米,宽2~5米。倾向方向呈舒展的S型,倾向一般为南或南西,局部反倾,倾角陡立,一般在72°~88°。北东向构造相对弱发育,为推测断层,规模相对较小,活动时间为成矿后期,切割前两组构造,使矿(化)带产生一定的位移,但错距不大,一般在5~10米左右。

区内相对活跃的构造活动是该区成矿元素富集成矿的最主要因素。

2.3岩浆活动

区内岩浆活动较不发育,仅矿区外围北面画子山范围内见小岩株及脉岩出露,岩石类型为燕山期侵入中酸性花岗岩闪长斑岩。据重力异常显示:该区内有隐伏岩体存在,但未得到工程验证。深部岩体的侵入为矿物质的进一步析出、富集提供强有力热动力条件。

2.4围岩蚀变

围岩蚀变主要为绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等,各种蚀变迭加是形成金矿床有利的成矿因素。

3.矿体地质

3.1矿体特征

矿体受一系列近东向平行产出压扭性断裂(矿区南侧朱冲坞~朱家源一带)和北西向压扭性断裂控制(矿区北侧杨梅坞一带),矿体主要赋存于该类断裂构造带内的糜棱岩、千糜岩化蚀变带中,产出部位主要为断裂构造带的顶底板,尤其是底板部位。共圈出金矿体6个(各矿体规模见表1),主矿体为Ⅰ—1、Ⅰ—2号矿体。Ⅰ—1矿体分布于Ⅰ号断裂破碎带的15~11线间,Ⅰ—2矿体分布于Ⅰ号断裂构造带的0~8线间。Ⅱ—1矿体分布于Ⅱ号断裂破碎带24线附近,Ⅲ—1矿体分布于Ⅲ号断裂构造带的最东端(朱家源北侧),Ⅳ—1号矿体分布于Ⅳ号构造带的中部,Ⅴ—1号矿体分布于Ⅴ号断裂构造带的中部,各矿体在地表的具体分布位置见下图。

矿体规模小,走向延伸100~300米,厚0.35~1.18米,埋深较浅。矿体形态多呈不规则脉状、扁透镜体状,局部膨缩明显,亦有分枝复合现象,矿体总的走向为近东西向,倾向南,局部反倾,在走向和倾斜方向均呈舒缓波状起伏,一般在控矿断裂倾角由陡变缓处,矿体相应变厚,主要矿体的变化连续程度属微间断类型(在民采老硐中观察到)。

Ⅰ—1矿体分布于15~11线之间,40米标高的上范围内,出露最高标高为90米(11线附近),矿体下端埋深一般在40米左右,近东西向展布,倾向南,倾角75°~88°,矿体上部倾角稍缓,下部倾角陡立,一般在83°以上,走向延伸长200米,矿体厚0.76~0.99米,平均厚0.88米。

Ⅰ—2号矿体分布于0线~8线间,20米标高以上范围内,出露最高标高为97米(0线附近),矿体下部埋深一般在60米左右,走向延伸长300米,厚0.28~1.19米(最厚为0线地表附近,最小为ZK401的揭露的矿层),平均厚0.73米。

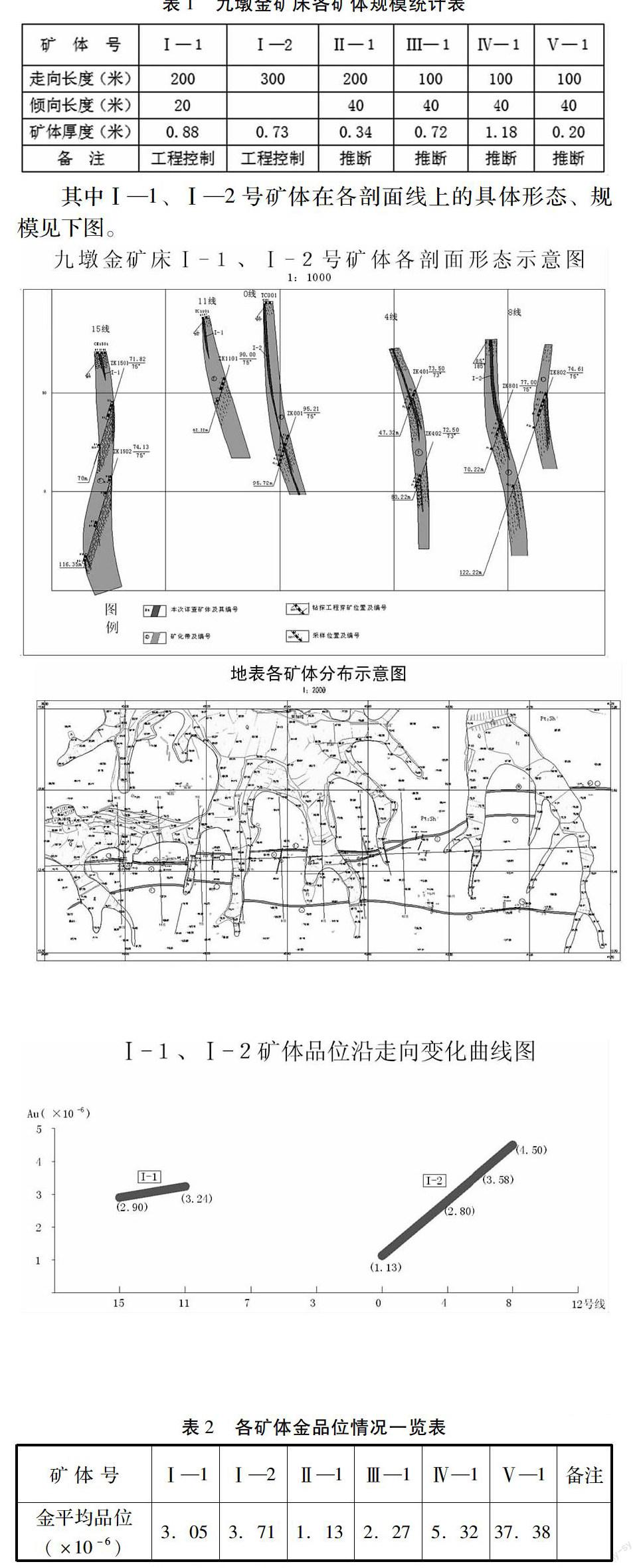

表1 九墩金矿床各矿体规模统计表

其中Ⅰ—1、Ⅰ—2号矿体在各剖面线上的具体形态、规模见下图。

3.2矿石质量

光片鉴定查明:矿石中金属矿物主要为黄铁矿、其次为黄铜矿,含量约占5%,大多数黄铁矿因氧化呈褐铁矿化流失呈空洞。脉石矿物主要为石英,含量约为95%,岩石晚期微裂隙中有石英、绢云母和褐铁矿微细脉充填。

黄铁矿:大多已氧化呈褐铁矿而流失,残留褐铁矿呈不规则的胶状矿体充填于岩石裂隙及孔隙中,胶块直径均小于0.3mm,含量小于2%,在高倍镜下,见有微量黄铁矿,呈他形粒状,粒径小于0.01mm。因颗粒太细,在高倍镜下肉眼已难以观察,是否含有金、银矿物可做电子探针分析。

石英:均呈他形粒状及不规则状,粒径0.05~10mm不等,含量95%,粒间均呈缝合线状接触,普遍有较强的波状消光。

3.3矿石结构、构造

矿石呈褐黄色,不等粒变晶结构,块状构造。

3.4金矿物特征

在光片切片过程中未找到显微可见金,在将矿石破碎后的细碎粉未进行淘洗后,并在立体显微镜下进行单矿物分离,在其中找到6粒金,粒径0.1~0.4mm,其中一粒被胶状褐铁矿粘附石英颗粒上,一粒的一侧有褐铁矿的薄膜,其余四粒呈独立矿物,而且除一粒呈不规则薄片状,其余五粒则均呈角粒状,颜色均为金黄色,成色较高,金含量应在80%以上。

3.5矿石中主要组分含量及变化

1.矿石中主矿种为金元素,其在各矿体中的含量见下表2:

表2 各矿体金品位情况一览表

矿 体 号 Ⅰ—1 Ⅰ—2 Ⅱ—1 Ⅲ—1 Ⅳ—1 Ⅴ—1 备注

金平均品位

(×10-6) 3.05 3.71 1.13 2.27 5.32 37.38

2.矿石品位变化规律

矿体中金品位变化系数为68%。属品位变化稳定类型。金品位沿走向变化见下图:

从图中可以看出Ⅰ—1矿体沿走向品位变化不大,Ⅰ—2矿体金品位由西到东品位有由低变高的趋势,金的富集地段在8线附近,在倾向方向,根据地表工程及深部钻探工程取样分析结果显示,总趋势有由浅入深,品位有由富变贫的趋势。

3.6矿石类型

根据矿石的矿物成份,矿石类型属金~石英系列,按金属种类分为金~黄铁矿建造,考虑到主要有用矿物含量、脉石矿物种类、氧化程度及选冶性能等因素可进一步将矿石分为以下工业类型和自然类型。

3.7工业类型

划分氧化矿石、混合矿石及原生矿石三种工业类型,其中氧化矿石和混合矿所占比例较少,主要分布于各矿体地表和浅部,该带埋深不超过10米,大部分为原生矿石,分布于矿体的深部。

3.8自然类型

划分为黄铁矿~石英金矿石,黄铁矿~糜棱岩(千糜岩)金矿石两种自然类型,其中以黄铁矿~石英金矿石为主,黄铁矿~糜棱岩金矿石主要产于构造蚀变带的顶底板(特别是底板处)。

3.9矿体围岩

矿体围岩主要为凝灰质砂岩和糜棱岩、千枚状板岩,由于受区域动力变质作用而糜棱岩化普遍,后期遭受了强烈的热液蚀变,岩石除碎裂外,往往迭加有硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化和碳酸盐化。

该三种围岩与矿体的接触关系为:糜棱岩大多与矿体相伴生,蚀变凝灰质砂岩大多位于矿体的顶板,矿体的底板为千枚状板岩。近矿围岩的蚀变是一种复合迭加蚀,往往形成近矿浅蚀变带和远矿深色蚀变带,蚀变带的宽度与控矿断裂带的宽度及其矿化强度成正相关关系,近矿蚀变带发育在控矿断裂的中心部位,分布范围与处于控矿断裂中心部队位的确良糜棱岩带相一致,主要蚀变以硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化为主,矿体即赋存在该蚀变带内。深色蚀变带发育在浅色蚀变带两侧,以绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化为主,代表的岩石为灰黑色千枚状板岩。

4.矿床成因及找矿标志

4.1矿床成因

1.成矿物质来源

目前该区众多的金矿点、金矿化点均产于中元古界双桥山群变质岩系中,其金含量为地壳平均克拉克值的几倍至几十倍,富含金元素的该套岩石组合为成矿物质的富集提供丰富的矿物质来源。

2、矿床类型

综上所述,该矿床成因类型为产于中元古界双桥群变质岩系中变质—热液型金矿床,金矿床的工业类型主要为石英单脉型。

4.2找矿标志

1、区内糜棱岩化作用强烈的韧性剪切断裂带是有望的金成矿带。

2、地表出现的碎裂状石英脉带,是寻找金矿床的直接找矿标志。

3、断裂构造交汇处,断裂构造由陡变缓处,是金矿有利的容矿部位。

4、多种围岩蚀变如黄铁矿化、硅化、绢云母化、绿泥石化、糜棱岩化等综合迭加出现,金的矿化则强。

5、灰白—烟灰色碎裂结构的石英,是寻找金矿床的良好标志。

6、深黄色细粒状碎裂结构的黄铁矿,含金性好,是金元素的主要载体,是寻找金矿体直接找矿标志。

5.矿床成矿规律和远景评价

5.1矿床成矿规律

九墩金矿床的形成主要为地层、构造和变质作用综合控制的结果,中元古界双桥山群富含高背景值Au元素的变质岩系组合为九墩金矿形成提供丰富的矿物质来源;晚古生代至中生代形成的断裂构造活动为成矿物质的活化、析出、迁移、富集提供了良好的热动力条件,并提供成矿通道和容矿空间;多期的变作用造就有利于成矿物质进一步析出的地质环境。九墩金矿床的矿床成因类型为变质—热液型金矿床。

通过本次勘查活动,对九墩金矿床有以下基本认识:

1.构造带规模相对较大,而矿体规模相对较小,矿体的形态、产状和产出部位严格受断裂构造所控制。构造带规模一般沿走向延伸长约200—2000米,宽3—5米,沿倾向由一定的规模延伸(所施工的后排孔均穿过矿化构造带),而矿体的规模一般沿走向延伸长约100—300米,厚0.35—1.18米,沿倾向延伸不深,有一定的富集标高段,呈大小不一的小透镜体状及细脉状产于构造蚀变带内,尖灭再现及膨胀现象明显,主要位于构造带的顶底板部位,尤其是低板部位。

2.矿体埋深浅,赋存标高大致在20米标高段以上,矿体剥蚀程度深。矿体沿走向延伸有一定的规模,但沿倾向方向不呈比例、延伸有限,推测为上部矿体大多已被剥蚀掉,证据:地表及近地表矿体大多呈松散状就近堆积于矿化带两侧,呈倒三角形;就近水系及第四系松散堆积层均能淘洗出砂金,应为原生矿体风化、迁移的结果。

3.矿石品位在倾向方向上大致有由浅至深,品位有由富变贫的变化趋势,Ⅰ—2号矿体沿走向方向上,由西至东,品位有逐渐升高的变化趋势,金品位富集地段在8线附近。

4.矿石类型主要为低硫低砷石英脉型,金大多以微粒—细颗粒金产出,其可选性能良好,金成色高。

5.2矿床远景评价

1.Ⅰ—1号矿体深部虽经钻探控制,目前工业矿体已基本圈定封边,但含矿构造带仍然延伸下去,且有一定的矿化显示,考虑到金品位变化大等因素,其深部有扩大矿床远景的可能,其西侧15—19线经民采活动调查有扩大矿床远景的可能。

2.Ⅰ—2号矿体12线附近及深部有扩大矿床远景的可能,ZK1201取样化验结果显示未达边界品位,但在野外编录取样中见二颗细粒明金,考虑到金分布的不均匀性,在以后探、采矿过程中,可在此处施工探矿坑道,有扩大矿床远景的可能。

3.Ⅱ号矿(化)带24线附近,Ⅲ号矿(化)带朱家源附近,杨梅坞西南的Ⅳ、Ⅴ号矿(化)带成矿条件较好,且有一定的成矿规模,通过进一步找矿工作,有望扩大矿床远景。

4.矿区内共圈出矿化蚀变带8条,且大多有矿(化)体赋存,矿体规模虽小,但数目众多,通过优选靶区,进行系统的地质工作,有望扩大矿床远景。