1936年甘肃康乐级地震地表破裂带调查*

张 波,何文贵,方良好,庞 炜,赵泽贤,刘兴旺

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.中国地震局地震预测研究所 兰州科技创新基地,甘肃 兰州 730000;3.安徽省地震局,安徽 合肥 230031;4.内蒙古有色地质勘查局,内蒙古自治区 呼和浩特 010010)

张波1,2,何文贵1,2,方良好3,庞炜1,2,赵泽贤4,刘兴旺1,2

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.中国地震局地震预测研究所 兰州科技创新基地,甘肃 兰州 730000;3.安徽省地震局,安徽 合肥 230031;4.内蒙古有色地质勘查局,内蒙古自治区 呼和浩特 010010)

摘要:结合前人研究结果和野外考察,发现1936年甘肃康乐级地震的地表破裂带长14 km,走向NWW,主要由3小段(西段、中段和东段)呈右阶排列而成。地表破裂主要有地震陡坎、地裂缝等。西段长3.7 km,有新鲜的崩塌堆积;中段长4.4 km,有大规模的基岩崩塌,同震左旋位移和垂直位移分别为2.5 m和0.6 m;东段长约6 km,同震水平位移和垂直位移分别为1.5 m和0.3 m。同震变形以左旋走滑为主,兼具逆冲分量,最大地表垂直位错量(0.6 m)仅为水平位错量(2.5 m)的。1936年康乐地震时崩落的岩块上零星生长着最大直径仅20~30 mm的丽石黄衣,部分无地衣生长,此次地震由围子山—大夏河断裂向东扩张所致。

关键词:地表破裂带;1936年康乐级地震;同震位移;基岩崩塌

0引言

20世纪90年代初,国家地震局兰州地震研究所*国家地震局兰州地震研究所.1993.西秦岭北缘断裂带1:5万活动断裂地质图说明书.对西秦岭北缘断裂进行1:50 000活动断裂地质填图,进入到了锅麻滩地区,发现了地表破裂带长12.8 km,由两段组成,呈右阶排列。地表破裂现象主要有地裂缝,还有规模宏大的地震崩塌、地震滑坡等次生灾害现象。通过基岩断面上最新断层擦痕的侧伏角12°和35 cm的同震垂直位移,推断此次地震的同震水平位移为1.61 m,并指出西秦岭北缘断裂西段的次级断裂——围子山—大夏河断裂为此次地震的发震构造。

国家地震局兰州地震研究所*国家地震局兰州地震研究所.1993.西秦岭北缘断裂带1:5万活动断裂地质图说明书.大致确定了极震区的范围,简单描述了破裂带的特征,但对于进一步认识此次地震活动和了解西秦岭北缘断裂西段最新运动学特征来说,还远远不够。主要的不足在于:(1)未能找到能直接测量康乐地震同震变形的断错地貌,仅依据基岩断面上的擦痕推测其同震变形量;(2)所得到的地表破裂分布总体是准确的,但最新卫星影像显示得到的地表破裂在细节上表现不足,无法准确描述地表破裂带的几何结构和破裂长度。

1地震构造背景分析

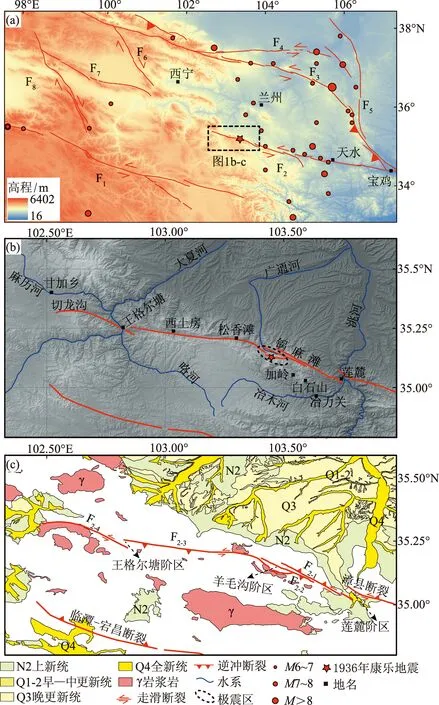

F1:东昆仑断裂;F2:西秦岭北缘断裂;F3:海原断裂;F4:天桥沟—黄羊川断裂;F5:六盘山断裂;F6:日月山断裂;F7:青海南山断裂;F8:鄂拉山断裂;F2-1:锅麻滩北缘断裂;F2-2:锅麻滩南缘断裂;F2-3:围子山—大夏河断裂;F2-4:王格尔塘—甘加断裂

图1青藏高原东北缘地形特征与主要活动构造

(底图来源于SRTM3,分辨率为90 m)(a),西秦岭北缘断裂西段地形特征与几何展布(底图来源于ASTER GDEM,垂直分辨率20 m,水平分辨率30 m)(b)及其附近岩浆岩和上新世—全新世地层分布特征(c)

Fig.1Topographic characteristic and main active tectonics in northeast margin of Qinghai-Tibet Plateau(base map is from SRTM3 data,the resolution is 90 m)(a),the topographic characteristics and geometric distribution of the western segment of northern margin of west Qinling Fault(base map is from ASTER GDEM data,vertical and horizontal resolution is 20 m and 30 m respectively)(b)and the magmatic rocks and stratigraphy distribution from Pliocene to Holocene(c)around the fanlt

2地震地表破裂带特征

结合前人工作和最新的卫星影像,笔者对已发现的地表破裂带和相关断裂进行了野外确认和补充完善。调查中不仅发现了前人所述的基岩崩塌、地震滑坡等现象,而且得到了更准确的地表破裂带的几何分布,将地表破裂带细分为3段(前人为两段);重要的是还找到了之前未曾发现的断层陡坎以及2个较明显的同震变形点。由于地震裂缝已被后期充填或掩埋,因此野外未见明显的地裂缝。

根据地表破裂带的几何展布、破裂现象和断层陡坎的规模,笔者将地表破裂带分为西段、中段和东段3段,长度分别为3.7 km、4.4 km和6 km,总长度约14 km,走向分别为215°、195°~210°、170~185°。段间呈右阶展布,3段形态上总体呈向南凸出的弧形,在最东端断裂向北拐弯,走向变为NEE(图3)。

2.1西段

西段走向为215°,经度范围为(103.3955°E~103.4251°E),长度为3.7 km。与中段呈右阶展布。断裂端部有地裂缝出露,由于后期侵蚀充填等过程,现已很难识别*国家地震局兰州地震研究所.1993.西秦岭北缘断裂带1:5万活动断裂地质图说明书.。

2.2中段

中段走向为195°~210°。经度范围从西至东为(103.4209°~103.4615°E),长4.4 km。与西段呈右阶排列,与东段呈右阶斜交。该段发育的地表破裂现象有地震裂缝、地震陡坎(图3)。

地震裂缝主要位于中段的最西端。国家地震局兰州地震研究所①曾描述该地裂缝长10~20 m、宽0.3~1.2 m、深1.1 m。笔者在中段的最西端仅找到一段地震裂缝,裂缝长、宽与描述大致相当(图4a)。

该段断层踪迹也很明显,可见长约1.8 km的断层陡坎(图4b、c)。陡坎发育在坡积物中,陡坎高3.5 m,并发育冲沟左旋(10~15 m,图4 b、c中蓝色实线)、断塞塘(直径8~15 m,图4c中蓝色虚线椭圆框)等断层地貌。陡坎位于山坡上地形坡折处,在地形剖面上,这种与陡坎相关的地形坡折是断层多次活动的结果,代表断裂的长期活动(Wallace,1977;常祖峰等,2014;姚生海等,2014)。

观察点P1(35.135 03°N,103.440 35°E,3 560 m)处有一条冲沟左旋位错12 m,沟内最新冲积扇上发育很新的断层陡坎,测得该陡坎高度为0.6 m(图4d、e,图4e代表图4d中蓝色箭头所指的区域)。陡坎通过处发育断层泉,导致陡坎南侧更湿润,植被颜色与陡坎北侧有明显差别。该陡坎的自由面仍存在,自由面上出露松散的表土,植被稀疏。说明该陡坎正处于自由面被侵蚀的陡坎演化的初级阶段,形成年代距今不远,应是1936年康乐地震时形成的陡坎。陡坎东侧小冲沟相应地被左旋位错2.5 m,左旋位错点恰好与新鲜陡坎相连,代表本次地震的地表水平位错量(图4d)。说明1936年康乐地震的地表变形以左旋走滑为主,兼具倾滑分量。该点的同震左旋位错和垂直位错分别为2.5 m和0.6 m。

2.3东段

东段地表破裂走向近EW,经度范围(103.448 1°~103.512 7°E),长约6 km。最东端走向转变为N80°E。断层崖顶棱角分明,转折端尖锐,说明该段断裂具有很强的活动性(图5a)。

在观察点P2(35.124 92°N,103.472 25°E,3 848m)发现一个断层剖面(图5b)。断层北盘(较完整的灰黄色基岩)逆冲到半破碎的灰黄色基岩上,破碎带上夹着强烈变质作用形成断层角砾和深黑色的断层泥,显示出极强的挤压逆冲特征。断层面光滑平整,但阶步不易辨认。国家地震局兰州地震研究所*国家地震局兰州地震研究所.1993.西秦岭北缘断裂带1:5万活动断裂地质图说明书.曾在断裂东端发现有最新斜擦痕的基岩断面(图3,观察点P4)。并以此推断此次地震的同震变形量。

东段沿断层有多条冲沟发生6~8 m的左旋位错,断层陡坎高1.5~2 m。在观察点P3(35.122 57°N,103.490 20°E,3 775 m)处坡积物中发育的小纹沟分别发生1.5 m和约7 m的左旋位错。小纹沟西侧一百米的另一条小纹沟内发现一较新的陡坎,高30 cm,最大坡角为50°(图5c~e;红色实线为断层,蓝色实线为冲沟,白色椭圆框为野外调查人员)。最小的水平位移(1.5 m)和最新的陡坎(0.3 m)应为1936年康乐地震形成。因此,该段地表破裂的同震地表水平位错和垂直位错分别为1.5 m和0.3 m。

表1 中国西部地区走滑断裂震级—地表破裂参数经验关系

3地震次生灾害——基岩崩塌

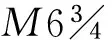

此次地震次生灾害主要是基岩崩塌和滑坡(图2)。最显著的次生灾害是基岩崩塌(图6)。

破裂带全段都发育有规模宏大的基岩崩塌,这种级别的基岩崩塌在西秦岭北缘断裂很少见,锅麻滩盆地北侧高50~100 m的基岩断层崖连续延伸十几千米,也未见如此大规模的基岩崩塌,说明这些崩积物不是自然风化的产物,而是由强烈的构造活动产生的。中、东段基岩崩塌规模大于西段。

崩塌岩块堆积在高大的基岩断层崖底和坡积物上。崩积物在基岩断层崖底形成串珠状排列的多个倒石堆,砾径大小不一,由于重力势能和惯性作用,倒石堆下部砾径大,上部砾径偏小。顶部有一些形态新鲜、直径10~40 cm的砾石,形成小规模的倒石堆,崩积物有多期(白色实线范围内为较老的崩积物,如图6c中Ⅰ;白色虚线范围内为较新崩积物,图6c中Ⅱ)。最新崩积物表面新鲜,无地衣或仅有直径很小的丽石黄衣(图7a;蓝色箭头指向丽石黄衣;最大直径为20~30 mm,一些仅数毫米)。据谢新生和肖振敏(1989)得到的中国北方中温带半干旱区丽石黄衣生长模式:

T(D)=0.9155D1.491.

(1)

式中,相对误差为20%。

计算得到直径20~30 mm的丽石黄衣年龄为79~146 a,在相对误差范围内,说明图7a中的岩块应为1936年康乐地震时崩落(图6b,7a)。

较老的崩积物上墨绿色地衣、丽石黄衣和死地衣(灰白色)密布在岩块上(图7b,c)。活地衣直径多为50~100 mm*国家地震局兰州地震研究所.1993.西秦岭北缘断裂带1:5万活动断裂地质图说明书.。在特定的气候条件下,地衣直径仅与其生长时间(即崩积物从基岩断崖崩落距今的时间)相关(谢新生,肖振敏,1989;Bulletal.,1994;Bull,2003)。地衣直径的不同说明崩积物可能有多期,进而说明断裂有多次构造活动。

4发震构造特征

由于多方面的原因,同震地表变形标志点不多,很难获得更精细的同震变形特征。要深入认识发震构造的活动习性、破裂方式等问题,需要未来更深入的研究。

图7崩积物上生长的地衣

(a)1936年地震崩积物上生长最大直径为20~30 mm的丽石黄衣,早期地震崩积物上密集生长的墨绿色地衣和白色死地衣(b)及密集成片的丽石黄衣(c)

Fig.7Lichens of different kinds and diameter growed on rock falls

5结论

(1)地表破裂带长度约14 km,由西、中、东3段右阶排列而成,长度分别为3.7 km、4.4 km、6 km,走向分别为215°、195~210°、170~185°。

(3)破裂带沿线分布有大规模的基岩崩塌,最新一期崩塌岩块上生长着20~30 mm的丽石黄衣,其形成时间与该地震时间基本吻合。

(4)基岩崩塌、断层陡坎、水系位错和地衣直径分布均说明该次地震的发震构造围子山—大夏河断裂晚第四纪以来有过多次构造活动。

在野外考察中得到了卓尼县康多乡加岭村藏民同胞的热情帮助,在撰写过程中得到袁道阳研究员的指导,审稿人提出了中肯有益的意见,在此向他们表示衷心的感谢。

参考文献:

常祖峰,张艳凤,李鉴林,等.2014.德钦—中甸—大具断裂晚第四纪活动的地质与地貌表现[J].地震研究,37(1):46-52.

邓起东,于贵华,叶文华.1992.地震地表破裂参数与震级关系的研究[A]//国家地震局地质研究所.活动断裂研究(2)[C].北京:地震出版社,247-264.

方良好,袁道阳,邵延秀,等.2013.滇西南地区黑河断裂中西段晚第四纪构造活动特征[J].地震工程学报,35(2):342-353.

顾功叙.1983.中国地震目录[M].北京:科学出版社.

国家地震局兰州地震研究所.1985.陕甘宁青四省(区)强地震目录[M].西安:陕西科学技术出版社.

国家地震局兰州地震研究所.1989.甘肃省地震资料汇编[M].北京:地震出版社.

雷中生,袁道阳,葛伟鹏,等.2007.734年天水7级地震考证与发震构造分析[J].地震地质,29(1):51-62.

李传友.2005.青藏高原东北部几条主要断裂带的定量研究[D].北京:中国地震局地质研究所.

李智敏,李延京,田勤俭,等.2014.拉脊山断裂古地震与喇家遗址灾变事件关系研究[J].地震研究,37(增刊):109-115.

冉洪流.2011.中国西部走滑型活动断裂的地震破裂参数与震级的经验关系[J].地震地质,33(3):577-585.

邵延秀,袁道阳,王爱国,等.2011.西秦岭北缘断裂破裂分段与地震危险性评估[J].地震地质,33(1):79-90.

滕瑞增,金瑶泉,李西侯,等.1994.西秦岭北缘断裂带新活动特征[J].西北地震学报,16(2):85-90.

谢新生,肖振敏.1989.地衣测年法研究及其在陕西若干地质事件中的应用[J].科学通报,34(24):1885-1888.

姚生海,黄伟,姜文亮,等.2014.大柴旦—托索湖断裂带遥感解译及其晚更新世活动特征研究[J].地震地质,26(1):52-60.

叶文华,徐锡伟,汪良谋.1996.中国西部强震的地表破裂规模与震级、复发时间间隔关系的研究[J].地震地质,18(1):37-44.

袁道阳,雷中生,葛伟鹏,等.2007.对143年甘谷西7级地震史料的新见解[J].西北地震学报,29(1):58-63.

袁道阳,张培震,雷中生,等.2005.青海拉脊山断裂带新活动特征的初步研究[J].中国地震,21(1):93-102.

袁道阳.2003.青藏高原东北缘晚新生代以来的构造变形特征与时空演化[D].北京:中国地震局地质研究所.

张波,何文贵,袁道阳,等.2012b.西秦岭北缘断裂西端晚第四纪活动特征及其西延问题[J].地震,32(1):136-143.

张波.2012a.西秦岭北缘断裂西段与拉脊山断裂新活动特征研究[D].兰州:中国地震局兰州地震研究所.

郑文俊,袁道阳,何文贵,等.2013.甘肃东南地区构造活动与2013年岷县—漳县MS6.6地震孕震机制[J].地球物理学报,56(12):4058-4071.

朱志澄主编.1999.构造地质学[M].武汉:中国地质大学出版社.

Bull W.D.,King J.,Kong F.C..etal..1994.Lichen Dating of Coseismic Landslide Hazards in Alpine Mountains[J].Geomorphology,10(1):253-264.

Bull W.D..2003.Lichenometry Dating of Coseismic Changes to a New Zealand Landslide Complex[J].Annals of Geophysics,46(5):1155-1167.

Sylvester A.G..1988.Strike-slip faults[J].Geological Society of America Bulletin,100(11):1666-1703.

Wallace R.E..1977.Profiles and Ages of Young Fault Scarps,North-central Nevada[J].Geological Society of America Bulletin,88(9):1267-1281.

Wells D.L.,Coppersmith K.J..1994.New Empirical Relationships among Magnitude,Rupture length,Rupture width,Rupture area,and Surface Displacement[J].Bulletin of Seismological Society of America,84(4):974-1002.

Xu X.,Tan X.B.,Yu G.H.,etal..2013.Normal-and Oblique-slip of the 2008 Yutian Earthquake:Evidence for Eastward Block Motion,Northern Tibetan Plateau[J].Tectonophysics,584:152-165.

*收稿日期:2014-04-15. 基金项目:中国地震局地震预测研究所基本科研业务费(2013IESLZ07)资助.

中图分类号:P315.2

文献标识码:A

文章编号:1000-0666(2015)02-0262-10

ZHANG Bo1,2,HE Wen-gui1,2,FANG Liang-hao3,PANG Wei1,2,ZHAO Ze-xian4,LIU Xing-wang1,2

(1. Lanzhou Institute of Seismology,CEA,Lanzhou 730000,Gansu,China) (2. Lanzhou Technology Innovation Base,Institute of Earthquake Science,CEA,Lanzhou 730000,Gansu,China) (3. Earthquake Administration of Anhui Province,Hefei 230031,Anhui,China) (4. Inner Mongolia Nonferrous Metals Geological Exploration Company,Hohhot 010010,Inner Mongolia,China)

Abstract