从外视角看我国媒体国际传播能力——以美国《纽约时报》(2013—2014)引用新华社报道为例

□郭光华 潘婷远

(郭光华为广东外语外贸大学新闻学院教授;潘婷远为广东外语外贸大学高级翻译学院传媒翻译方向硕士生)

在国际传播中,一个国家的媒体的报道是否为他国媒体乐意引用,以及引用态度如何,是衡量这家媒体国际公信力的重要指标,也是衡量其国际传播能力的重要依据。基于这一认识,本文以美国《纽约时报》对中国新华社报道的引用情况连续两年(2013—2014)的统计分析为基础,进而分析中国最具国际竞争力的国家通讯社——新华社在国际传播中的能力。

一、样本选取

新华社是我国最大的官方通讯社,全方位承担国内国际新闻传播的重任。它的对外报道能否为西方媒体所接受或引用,对我国媒体国际传播能力的评估具有标志性意义。

本文以国外媒体引用我国新华社报道时的标识性词语“xinhua”作为搜索的关键词,通过LexisNexis Academic数据库进行检索,以美国纸质媒体2013-2014年两年的全部报道为搜索对象,检索到美国主要媒体在其报道中引用新华社报道的情况,并核对新华社报道原文,确定其引用的实况。

第一步,先检索是哪些媒体在引用新华社的报道。笔者具体考察了两个方面的因素,一是某家媒体有多少篇报道引用了新华社的报道,二是引用的次数有多少(其结果如表1)。

第二步,通过对表1的分析比较,我们发现《纽约时报》无论是文章总数还是引用总数都是最多的。2013年共11篇报道引用了新华社的报道,引用次数共为36次。2014年的报道中,有引用新华社报道的也是11篇,引用次数共39次。《纽约时报》是美国十大报纸之一,创建于1851年,是美国严肃报刊的代表,长期以来拥有良好的公信力和权威性,在美国乃至世界范围都有着较大的影响。对它的引用情况进行分析,具有较高的参考价值。因此,我们确定以《纽约时报》作为分析样本。

表1:

表2:

表3:政治领域报道内容及引用情况

表4:经济领域报道内容及引用情况

二、内容分析

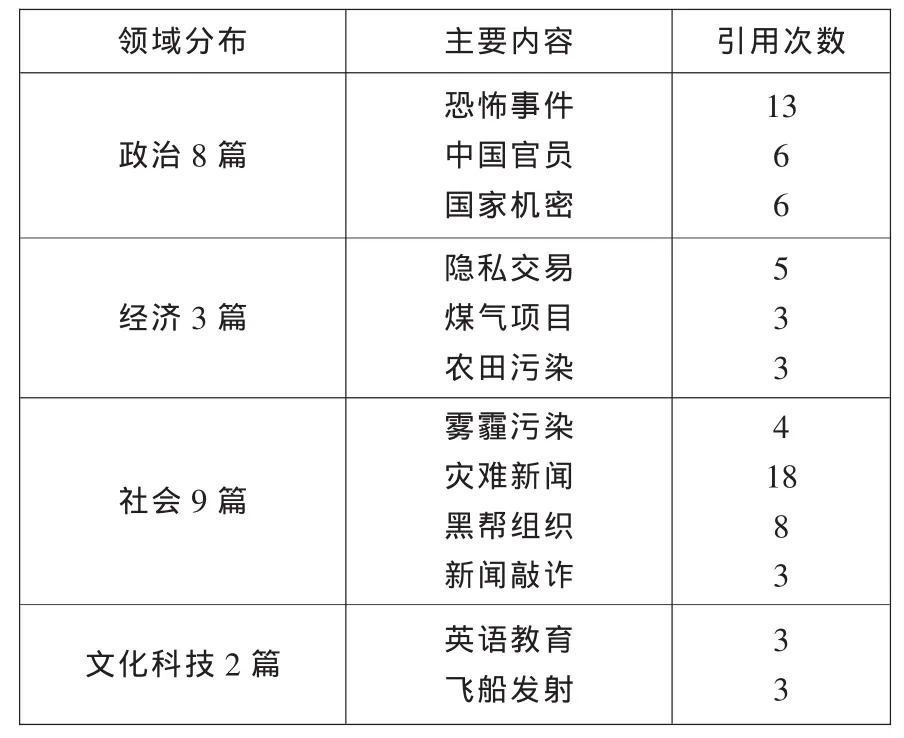

(一)《纽约时报》在哪些领域的报道引用了新华社的报道

《纽约时报》2013年和2014年的报道中,对新华社报道的引用主要集中在政治、经济和社会等领域(表 2)。

政治领域方面涉及引用的报道有三方面:恐怖事件、中国官员和国家机密(见表3)。

其中,涉及恐怖事件的报道有4篇。(1)2013年2月1日报道两名四川藏族人因煽动叛乱而被判刑的事件,《纽约时报》引用了新华社对主犯罗让贡求的看法:罗让贡求是达赖喇嘛组织的一员。(2)2014年5月22日报道乌鲁木齐早市爆炸案。《纽约时报》引用新华社对该爆炸案的事实报道,如爆炸时间等,同时引用的还有习近平主席的指示:“严惩恐怖分子,不遗余力维护稳定。”(3)2014年10月14日对新疆莎车县恐怖袭击案判决的引用,行凶的12名罪犯因“恐怖袭击”而被判刑。(4)2014年11月30日报道新疆莎车县的恐怖袭击案。《纽约时报》引用了新华社对行凶者的定性——“恶棍”等内容。

涉及中国官员的报道有3篇。(1)2013年6月6日关于陈希同的报道。《纽约时报》只引用了新华社对其死因的报道。(2)2013年7月17日,中国4名官员问责煤矿爆炸案件。新华社称“中国4名官员因失职罪接受调查”。《纽约时报》援引了爆炸案事实的报道。(3)2013年12月22日报道中国公安部副部长李东生被调查事件。《纽约时报》引用新华社的报道:“李东生因涉嫌严重违纪违法,正接受组织调查。”

国家机密方面是关于高瑜案件的报道。《纽约时报》引用了“北京警方于4月24日逮捕高瑜,罪名为泄露党的机密文件”等内容。

表5:社会领域报道内容及引用情况

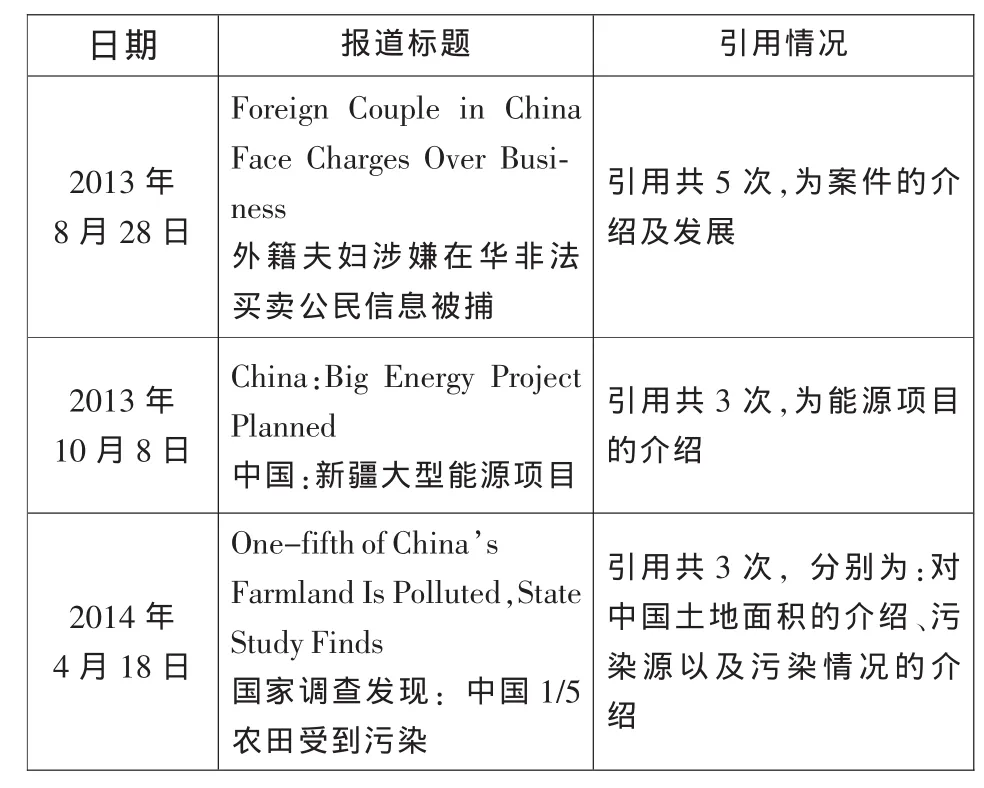

经济新闻方面涉及引用的报道有三方面:隐私交易、煤气项目和农田污染(见表4)。

涉及隐私交易的是2013年8月28日关于外籍夫妇涉嫌买卖中国公民个人信息的报道。新华社称二人所成立的中慧公司(ChinaWhys)为“非法调查公司”。《纽约时报》引用了新华社这一定性等内容。涉及煤气项目的是2013年10月8日关于新疆新建煤气化项目的报道。《纽约时报》引用新华社报道“该项目计划产出300亿立方米的天然气,将至少提供18000个岗位”等内容。涉及农田污染的是2014年4月18日的报道。《纽约时报》引用“中国内陆240万平方公里农田被污染,主要污染源来自工业和农业活动”等内容。

社会新闻方面主要包括四个方面的内容:雾霾污染、灾难新闻、黑帮组织和新闻敲诈(见表5)。

雾霾污染的报道引用了北京新任命市长王安顺的话 “北京将在周一出台针对空气污染的防治措施”,以及温家宝在经济发展大会上的发言“致力于优化产业结构,促进节能减排,推进生态发展”等内容。

灾难新闻的报道有5篇。(1)2013年6月9日的厦门公交车自杀爆炸案。《纽约时报》引用新华社对该行为的定性——“严重刑事犯罪案件”等内容。(2)2013年10月17日的西藏雪崩事件。《纽约时报》引用新华社对事实的报道,如死亡人数和起因等内容。(3)2014年1月6日的宁夏踩踏事件。《纽约时报》引用了一些客观事实的报道,如事件起因、死亡人数等。(4)2014年5月7日的广州火车站持刀砍人事件。《纽约时报》引用中国公安部部长孟建柱的指示“打击恐怖暴力”等内容。(5)2014年8月7日的云南地震事件。《纽约时报》引用了新华社对云南地震情况的报道,以及李克强总理对地震救灾的指示等内容。

涉及黑帮组织的社会新闻共2篇,都是关于刘汉的案件。2014年4月1日的报道引用的是“刘汉的黑帮组织共杀害至少9人,刘维在调查期间潜逃”等内容。2014年5月24日的报道引用了“四川汉龙集团向银行提供虚假信息以骗取贷款”“警察在去年共缴获3枚手榴弹、20把枪、677发子弹和100余把管制刀具”等内容。

新闻敲诈是关于《21世纪经济报道》的案件。《纽约时报》直接引用了新华社的报道,“上海警方对《21世纪经济报道》的主编和其属下进行调查,他们涉嫌为即将上市的两家公司掩盖报道真相”等。

另外,还有两篇文化科技领域方面的报道。2013年3月25日报道的是中国大学开始降低对英语的要求。《纽约时报》引用了新华社有关清华大学招生办工作人员话语的报道:“不考英语是为了照顾那些特长优异的学生,以减轻学生的负担。”(A Tsinghua enrollment officer, Yu Han,told Xinhua that the English requirement had been removed to favor students,who excelled in their specific fields of study,and to lighten students’workloads.)2013年8月29日报道的是中国今年计划发射无人飞船登月球事件。《纽约时报》引用了新华社对探月工程总指挥马兴瑞的讲话的报道:“嫦娥三号将是我国首次实现地外天体软着陆。”(“The Chang’e-3 mission will be our country’s first soft landing on an extraterrestrial body,”said the head of the lunar exploration program,Ma Xingrui,according to Xinhua.)

(二)什么情况下《纽约时报》会引用新华社的报道

更为微观地考察,我们试图发现《纽约时报》在哪些情况下乐意引用新华社的报道。其情况大致可概括为以下四个方面。

其一,从消息源上看,如涉及中国事件的报道,《纽约时报》一般会引用新华社的报道。这一点只要从各报道的标题就可以看出,标题中几乎都会出现“China”字样。2013—2014两年间只有3篇报道的标题没有出现“China”字样,分别是2013年1月31日,报道题目为 “Beijing Takes Steps to Fight Pollution as Problem Worsens”,2013年 6月 6日, 报道题目为“Chen Xitong,82,Mayor in Tian’anmen Crackdown,Dies”和2014年5月8日,报道题目为“Dissident Journalist Held Ahead of Tian’anmen Anniversary”。 但是都含有“Beijing”(北京)或“Tian’anmen”(天安门)字样。

其二,引用新华社的报道作为新闻要素补充。比如对某事件的具体报道,其起因、经过和结果等,新华社的报道是重要的内容补充。如2014年1月6日对宁夏踩踏事件的报道,《纽约时报》引用新华社的报道:“星期天,在中国的西北部宁夏,人群在领取传统油饼时,发生踩踏事件,造成14人死亡。”(Fourteen people were trampled to death in northwest China on Sunday as a crowd rushed to take offerings of traditional fried flat bread,the official news agency Xinhua reported on Monday.)

其三,作为观点平衡,引用新华社报道中的观点和权威意见。新华社报道中一些如目击者、相关人士对事件的看法,《纽约时报》在其报道中都有引用。这些观点既充实了报道内容,也展示了多方意见。这方面的例子很多,如2014年4月18日报道中国农田受到污染时,《纽约时报》直接引用新华社的说法:中国环保部和国土资源部的报告称 “主要的污染源是人们的工业和农业活动”(The report,issued by the Ministry of Environmental Protection and the Ministry of Land Resources…The report said that the main pollution source is human industrial and agricultural activities,according to Xinhua)。

三、判断与启示

一家媒体的报道被他国媒体引用,这固然说明该媒体有相当的被关注度,但其传播效果如何,还要考察对方的引用态度与立场。有学者就指出:“引用的情况往往比较复杂,可能有正面、负面两种结果……这种状况提醒我们,消息来源的数量统计只是一个参考,只有将消息来源的统计与内容倾向的分析结合在一起才有意义。”[1]有研究者还就西方媒体引用我国外交部新闻发言人的发言情况作了对比,同样指出引用者的立场倾向非常重要。其中既有负面效果,也有正面乃至非常正面的效果。这主要是结合两方面的标准测量:“一是看发言人以外的消息源倾向与发言人话语倾向是对立还是赞同;二是看除消息源以外,记者是否加入了主观判断,这一标准的依据是作者是否使用了带有明显倾向的贬义词。”[2]这些研究都提醒我们,他者的引用态度对于传播效果而言尤其重要。

我们研究 《纽约时报》对新华社报道的引用态度,初步可得出三个方面的判断与启示。

第一,从大的方面来说,《纽约时报》对新华社报道内容的引用是带有明显的选择性的。这从我们前面的统计分析研究中可以看出,《纽约时报》对中国的报道基本是以负面的题材为主的。这一方面是西方新闻价值观取向使然,另一方面也反映了美国媒体对中国的看法仍摆脱不了长期形成的刻板成见甚至存在刻意抹黑中国的倾向。西方媒体引用我国媒体的报道,貌似客观,但其预设前提实则还是非常明显的。这也提醒我们,如何按习近平主席所说的“讲好中国故事,传播好中国声音”依然任重道远。

第二,《纽约时报》在引用新华社报道时,一些事件会采用新华社的定性。比如恐怖袭击案等,新华社会在其报道中做出自己对案件的看法与定性,《纽约时报》对此也有引用。如2013年2月1日的报道为《中国:两名藏族人因煽动叛乱获刑》(China:2 Tibetans Sentenced for Inciting Protests),仅从标题中就可以看出其叙事框架。报道中多处引用了新华社对该事件的叙述,如称罗让贡求在与“西藏独立组织”接触之后煽动自焚事件,而该组织与达赖喇嘛有联系。引用还包括了一些历史性的背景材料,如“拉萨叛乱”不久,西藏地方政府少数上层及分裂分子挟持达赖喇嘛逃往印度。从此,达赖喇嘛及其追随者不仅踏上了流亡他乡之路,而且在帝国主义的支持下,顽固地坚持“西藏独立”,在分裂祖国的道路上越走越远,成为“图谋西藏独立的分裂主义政治集团的总头子”“国际反华势力的忠实工具”“在西藏制造社会动乱的总根源”“阻挠藏传佛教建立正常秩序的最大障碍”。 (That Xinhua report said Lorang Konchok became involved in promoting self-immolations after being contacted by a Tibetan independence organization,tied to the Dalai Lama.)又如2014年11月30日报道新疆暴力恐怖案,《纽约时报》引用新华社的说法,称行凶者为 “暴徒”。 (The Xinhua report called the perpetrators“thugs”……)这些都表明,新华社在国际舆论场中议程设置的能力和叙事框架设置的能力正在加强。这一点提醒我们,一旦事件发生,我们及早对事件做出解释,先发制人,国际舆论的引导权就能掌握在我们手中。

第三,我们注意到,《纽约时报》之所以采用了新华社的叙事框架,与它们自身的价值标准有关。也就是说,它们认同的叙事框架,往往与它们已有的判断有关。如前所述,《纽约时报》对我国新疆、西藏等地发生的恐怖事件高度关注,其报道都沿用了新华社的叙事框架。比如在2013年2月报道的四川藏族人因煽动叛乱获刑事件、2014年5月乌鲁木齐早市的恐怖爆炸案和11月的新疆莎车县恐怖袭击案,新华社的报道将这些事件定性为恐怖袭击案,《纽约时报》对此相当认同。如5月22日的乌鲁木齐早市爆炸案,新华社引用了习近平主席的话“严惩恐怖分子,不遗余力维护稳定”(Shortly after the blasts,President Xi Jinping“pledged to severely punish terrorists and spare no efforts in maintaining stability”, Xinhua reported),《纽约时报》 也引用了这句话。

新华社报道的叙事框架之所以能得到 《纽约时报》的认同,主要是因为其评判价值观能产生共鸣。这就给我们以启示:一方面,我们应当实事求是地去揭示事件的真相,澄清西方媒体的偏见与误会;另一方面,我们要学会找西方受众接受的叙述点来报道和解释事件。正如喻国明教授所说:“我们需要的是与西方文化找到交集,找到价值与情绪的共振。”[3]在这方面,中国前驻美大使杨洁篪对2001年中美撞机事件的叙述就是一个非常好的例子。2001年中美撞机事件后,CNN记者采访杨洁篪。杨洁篪说:“这一事件完全是由美方造成的,美方应负完全责任,应向中国人民做出解释并道歉。就拿美国举例来说,有一个家庭,一所房子,一个前院,有一伙人总是在这家门前的街上开着车徘徊,不到你的前院,但就是日日夜夜、月月年年地在靠近前院的地方开来开去。家里有人出来查看,结果家人的车子被毁,人也失踪了。我认为,家人有权问到底发生了什么,做一些检查和调查。如果这种道理可以成立的话,我想美国人民能够做出非常公正的判断,到底该怪罪谁……”[4]杨洁篪的解答以其人之道还治其人之身,获得了西方受众的理解,是非常智慧的对外传播。观察新华社的报道,这些年来其在寻找与西方的共鸣方面的努力是值得肯定的。

[1]程曼丽,王惟佳.对外传播及其效果研究[M].北京:北京大学出版社,2011:173.

[2]吴瑛.中国话语权生产机制研究——对外交部新闻发言人与西方媒体的解读[D].上海:上海外国语大学博士论文,2010.

[3]朱卫禄,等.新闻发布制度走过十年,面对新形势——新闻发言人争夺话语[N].人民日报,2013-11-11.

[4]中国驻美大使杨洁篪就撞机事件答CNN记者问[EB/OL].http://www.hebei.com.cn 2001-04-0500:00 长城网.