潘三矿11—2煤层瓦斯赋存主控因素分析

周鑫隆 ++柏发松++石必明 ++穆朝民

摘要:为了研究淮南潘三矿11-2煤层的瓦斯赋存规律和主控因素,运用瓦斯地质理论和线性回归的方法,结合潘三矿地质勘探期间瓦斯地质资料和现场实测瓦斯数据,分析了11-2煤层瓦斯赋存特征,探讨了煤层瓦斯赋存与埋藏深度、地质构造、顶底板岩性、煤厚和煤体结构之间的关系。结果表明:煤层埋深、地质构造和顶板岩性是影响11-2煤层瓦斯赋存的主要控制因素,煤厚增加使得瓦斯含量也相应增大,构造软煤的不均匀分布在一定程度上增大了瓦斯突出危险性,从而为潘三矿煤与瓦斯突出危险性预测提供了依据。

关键词:瓦斯赋存;瓦斯含量;瓦斯压力;主控因素;回归分析

中图分类号:TD712.2文献标志码:A

[WT]文章编号:1672-1098(2015)01-0050-05

收稿日期:2014-07-31

作者简介:周鑫隆(1989-),男,湖北襄阳人,在读硕士,研究方向:安全科学与工程。

[JZ(〗[WT3BZ]Analysis of Main Influencing Factors of Gas Occurrence in 11-2 Coal Seam in Pansan Coal Mine

ZHOU Xin-long1,BO Fa-song2,SHI Bi-ming1,MU Chao-min1

(1. School of Energy and Safety, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China; 2. Pansan Coal Mine, Huainan Mining Group Co., Ltd., Huainan Anhui 232001, China)

Abstract:In order to study gas occurrence regularity in 11-2 coal seam in Pansan Coal Mine and the main influencing factors, the features of gas occurrence in 11-2 coal seam was analyzed and the gas occurrence in dependence on coal seam depth, geological structure, roof and floor lithology, coal body structure was discussed. The results showed that coal seam depth, geological structure and roof lithology are the main influencing factors of gas occurrence in 11-2 coal seam. With the coal seam thickness increasing, gas content rises, and the inhomogeneous distribution of tectonic soft coal induces gas outburst hazard rising to some extent. The study results provide a basic reference to prediction of coal and gas outburst in Pansan Coal Mine.

Key words:gas occurrence; gas content; gas pressure; main influencing factors; regression analysis

瓦斯是煤的形成过程中受各种地质因素综合作用的产物,其赋存规律与复杂的煤层地质条件及煤体自身的性质有着密切的关系[1]。国内外研究表明:区域地质构造、围岩透气性、埋藏深度、煤层厚度、煤体自身性质等是影响瓦斯生成、运移、赋存的几个主要因素[2-4]。运用瓦斯地质理论对瓦斯基础参数进行分析研究,理清煤层瓦斯赋存规律及其主要控制因素,对科学指导瓦斯防治、预测瓦斯突出危险性具有重要意义[5]。

1地质概况

11区域地质构造

淮南煤田位于华北板块南缘,秦岭造山带北缘,东为郯庐断裂带,北与蚌埠隆起南带相接,总体上呈东西向展布,煤田含煤地层为二叠系上、下石盒子组和山西组,且煤层赋存呈现西部浅、东部深的特征。

淮南煤田受大别山带的控制,矿区内逆冲推覆断裂发育(见图1),主要有由南向北的八公山-舜耕山-刘庄推覆体、由北向南的上窑-明龙山-尚塘推覆体、以及WE向的淮南扇形复向斜带,在复向斜带内还发育有潘集背斜、陈桥背斜和谢桥古沟向斜等[6-7]。

图1淮南煤田区域地质构造图

12矿井地质概况

潘三矿处于淮南复向斜潘集背斜与谢桥古沟向斜的交汇处,总体形态为一单斜构造,地层走向为NWW-SEE。井田为第四系松散层覆盖的全隐蔽区,地质构造条件复杂,大、中、小型断层发育。因受区域性NS挤压作用,井田内发育有董岗郢次一级向斜为叶集次一级背斜,层滑构造在井田内也极其发育。11-2煤层质构造图如图2所示。

图2潘三矿11-2煤层地质构造图

煤层中、小型断层的发育形式主要受董岗郢向斜控制,因此以董岗郢次级向斜为界将11-2煤划分为东、西翼两个地质单元。东翼地质单元内以逆断层为主,煤层倾角一般都较小,主要有F5~F19~F47断层组以及F39~F18断层组,基本位于瓦斯风化带以内,且发育有叶集次一级背斜和呈NE~SW向展布的冲刷带。该区内煤层厚度变化很大,裂隙较为发育。西翼地质单元主要分布有F1-1~F24~F26断层组,断层落差大,正断层发育较逆断层要多,煤层倾角大,且距离基岩面较近。endprint

2瓦斯参数测定

在井下不同地点测定煤层瓦斯压力并采集煤样,去除灰分大于40%和水分含量高的煤样后,采用直接法计算出煤层瓦斯含量,同时收集潘三矿地勘期间所测的大量瓦斯数据,得出20个不同埋深的可靠的瓦斯数据如表1所示。

表111-2煤层瓦斯数据表

采样地点埋深/m瓦斯含量/(m3·t-1)瓦斯压力/MPa地质单元

西三11-2煤上部采区皮带机上山552622502西翼

西三采区1642(1)运顺进料巷6598358037西翼

-753皮带机石门7514908西翼

西二11-2新增回风下山7553906西翼

1492(1)轨顺8016112西翼

1482(3)底板巷82760212西翼

1482(3)底板巷82867916西翼

17131(1)轨顺60851406东翼

-584轨道巷625229405东翼

-585轨道巷625833606东翼

东三11-2煤轨道下山676493071东翼

17101(3)底抽巷70251413东翼

17161(1)高抽巷71263118东翼

东翼-650~-750新增进风下山73445410东翼

1792(1)高抽巷750156211东翼

-705~817m联络巷74961712东翼

1792(3)底抽巷772461813东翼

深部进风井7746641122东翼

17181(1)运顺进料巷77776715东翼

17181(1)瓦斯综合治理巷7806715东翼

3瓦斯赋存规律分析

通过对不同采样地点、不同埋深的瓦斯数据进行分析,得出11-2煤层瓦斯赋存规律。

1) 在沿煤层走向上,东、西翼煤层瓦斯含量差异较大,在相同标高下,东翼瓦斯含量普遍比西翼要大;在沿垂直标高上,深部煤层瓦斯含量明显大于浅部。

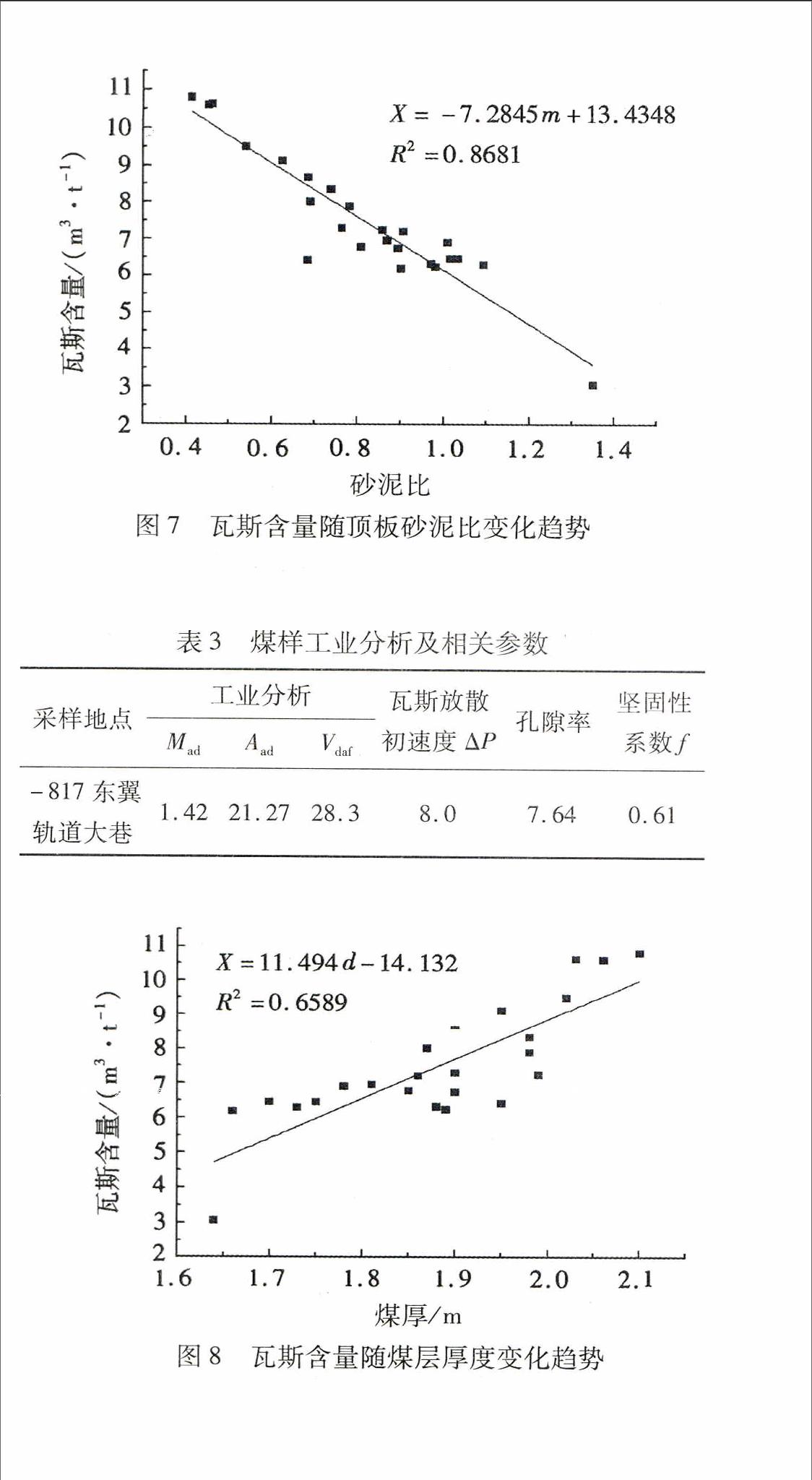

2) 瓦斯含量、瓦斯压力分布规律。运用线性回归的分析方法建立矿井11-2煤层东、西翼瓦斯含量,瓦斯压力与埋深的数学模型,得出东、西翼11-2煤层瓦斯赋存规律如表2所示。

表2瓦斯含量、压力与埋深关系表

所属单元线性回归方程相关系数对比关系

瓦斯含量与埋深关系

东翼X=0.01574H-5.849370.622 36>0.6

西翼X=0.01516H-6.418570.854 03>0.6

瓦斯压力与埋深关系

东翼P=0.00501H-2.526540.810 97>0.6

西翼P=0.00449H-2.469340.768 16>0.6

注:X为煤层瓦斯含量,m3t-1;P为煤层瓦斯压力,MPa;H为煤层埋深,m。

从表2中可以看出,随着煤层埋藏深度的增加,东、西翼瓦斯含量和瓦斯压力均呈线性增长,且相关系数均大于06。东翼瓦斯含量和压力梯度分别为1574 m3/(t·hm)和0501 MPa/hm,西翼瓦斯含量和压力梯度分别为1516 m3/(t·hm)和0449 MPa/hm。

4影响煤层瓦斯赋存的控制因素

41埋深对瓦斯赋存的影响

随着埋藏深度的不断增加,煤层地应力也不断增大,使得煤层及围岩透气性越来越差,煤层与地表的距离也相应增大,导致瓦斯在煤岩层中的运移、向地表逸散的难度增大[8]。

埋深/m

图3东翼煤层瓦斯含量随深度变化趋势图

埋深/m

图4西翼煤层瓦斯含量随深度变化趋势图

由图3可以看出,在埋深变化不大的情况下,东翼煤层瓦斯含量存在很大差异,瓦斯含量分布比较离散,在660 m以下瓦斯含量与埋深的线性关系不明显,但在660 m以上瓦斯含量随埋深呈线性增长。由图4可以看出各散点基本都在拟和线附近,西翼煤层瓦斯含量随埋深变化很明显。综合以上分析可知,埋深是煤层瓦斯赋存的主要控制因素,且西翼地质单元瓦斯分布受埋深影响更大。

42地质构造对瓦斯赋存的影响

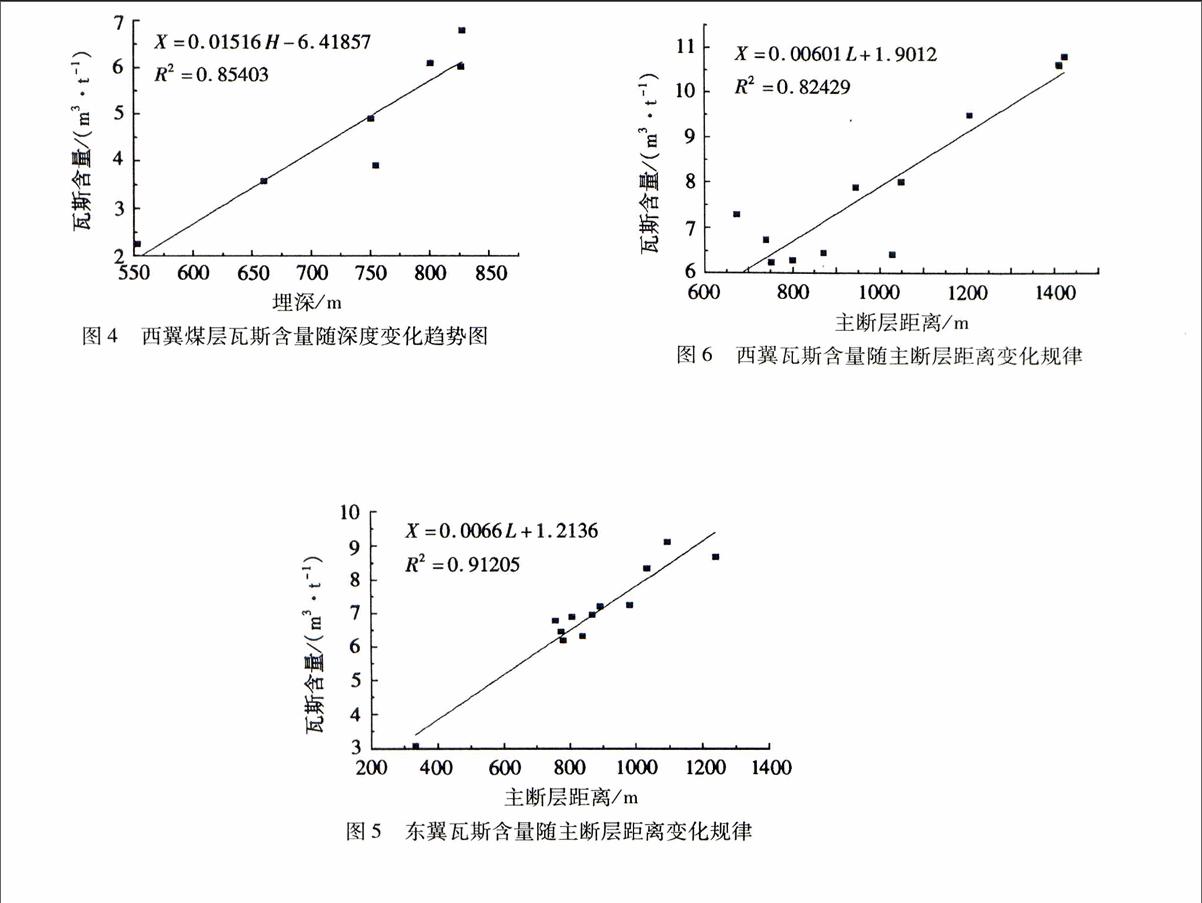

地质构造是影响区域内瓦斯流动的重要条件之一[9]。具体到11-2煤而言,地质构造主要以断层构造和层滑构造两个方面为主。

1) 断层构造。研究资料表明[10]:断层构造对煤层的完整度、煤体的结构性质以及瓦斯的赋存条件等都有极其重要的影响。

潘三矿11-2煤层大、中、小型断层发育,东翼地质单元以张性正断层为主,西翼以压性逆断层为主。文献[11]曾以地勘期间和矿井生产中的大量瓦斯数据为基础,统计了24个不同区域钻孔的瓦斯含量数据及其与最近主断层之间的距离。利用这些数据,通过线性回归建立了数学模型,得出瓦斯含量X随主断层距离L变化规律如图5~图6所示。

主断层距离/m

图5东翼瓦斯含量随主断层距离变化规律

主断层距离/m

图6西翼瓦斯含量随主断层距离变化规律

从整体来看,东、西翼瓦斯含量大体上随着主断层距离的增大而增大,说明断层构造对瓦斯含量的分布起着重要作用。从局部来看,东、西翼瓦斯含量并非全都随着主断层距离的增大而呈线性增长,部分阶段反而会减小,这是由于11-2煤层大、中、小型断层发育,在开放型断层附近煤层地应力得到释放,瓦斯运移、逸散容易,而封闭型断层附近煤层地应力较为集中,瓦斯压力大,瓦斯逸散困难而大量保存。综合分析可知:断层构造是影响瓦斯赋存非常重要的控制因素。

2) 层滑构造。井田内层滑构造极其发育,主要是受淮南复向斜潘集背斜控制,且一般表现为张性正断层特征。11-2煤层顶板为岩性相对软弱的砂质泥岩和中细砂岩,在构造应力或重力作用下产生滑动变形,在煤层中发育出较为平整的断裂面,倾角一般在30°~60°之间,滑动一段时间后,与煤层的顶(底)板相接触,导致煤层发生严重变形,使得煤层厚度和原生结构发生变化,同时也提高了煤层的煤化程度和灰分,破坏了煤层顶底板的稳定性。endprint

43顶板岩性对瓦斯赋存的影响

11-2煤层顶板主要以泥质岩为主,局部为中细砂岩,底板主要以泥质岩或砂质泥岩为主,顶底板位于断层带内,破碎严重并产生大量裂隙,不利于瓦斯的保存。砂泥比直接反映着顶板的岩性特征,砂泥比越大,顶板含泥质岩越少,顶板透气性也就越小,阻碍了煤层瓦斯在煤岩体间的运移,逸散困难,瓦斯含量也就越高。反之,瓦斯含量则越小[12]。为直观反映顶板岩性对瓦斯赋存的影响程度,取顶板30 m内岩层砂泥比作为考察对象,研究砂泥比m与瓦斯含量X之间的关系,研究结果如图7所示。

砂泥比

图7瓦斯含量随顶板砂泥比变化趋势

由图7可以看出,各散点沿拟和线均匀分布,离散性较低,也就是说瓦斯含量随着顶板砂泥比的增大而减小。因此分析可知,11-2煤层瓦斯含量随着顶板岩层透气性的降低而减小,对11-2煤层的瓦斯赋存有很大的影响。

44煤厚对瓦斯赋存的影响

生产实践表明:瓦斯涌出量随着煤层厚度的增加而增大,且煤厚带也往往是应力变化集中带[13]。11-2煤层东部为较稳定煤层,厚度0~24 m,平均17 m;西部为稳定煤层,厚度057~407 m,平均184 m。

煤厚/m

图8瓦斯含量随煤层厚度变化趋势

从图8建立的瓦斯含量与煤厚之间的数学模型分析可知,11-2煤层瓦斯含量整体上随着煤层厚度的增加而增大,但离散度较大,且在煤厚为185~20 m时,瓦斯含量与煤厚线性关系不明显,说明在这些点上煤厚并不是瓦斯含量分布的主要影响因素。因此,煤厚对11-2煤层瓦斯赋存有一定的影响但不是主要控制因素。

45煤体对瓦斯赋存的影响

煤体结构和煤的变质程度是影响瓦斯赋存的因素之一。煤体结构受破坏程度越高,煤体强度就越低,抵抗突出的能力越小,瓦斯突出的危险性也就越高。另外,煤的变质程度越高,生成的瓦斯量也就越多,吸附瓦斯的能力也越大[14]。

潘三矿井田内地质构造条件复杂,部分煤层煤体结构遭到破坏,受构造应力作用形成了以面状分布的构造软煤。中深部构造软煤相比于浅部较为发育,在小向斜轴部煤层厚度较两翼大,构造软煤加厚。发育类型主要为Ⅱ类和Ⅲ类,煤体呈鳞片状、粉末状或土糜状,厚度为03~215 m,平均厚度为076 m。整个煤层块煤、碎块煤和粉沫煤的比例为6∶1∶3,这说明构造软煤受地质构造影响在11-2煤层内呈现不均匀分布,这在一定程度上增加了采掘工作中瓦斯突出危险性。

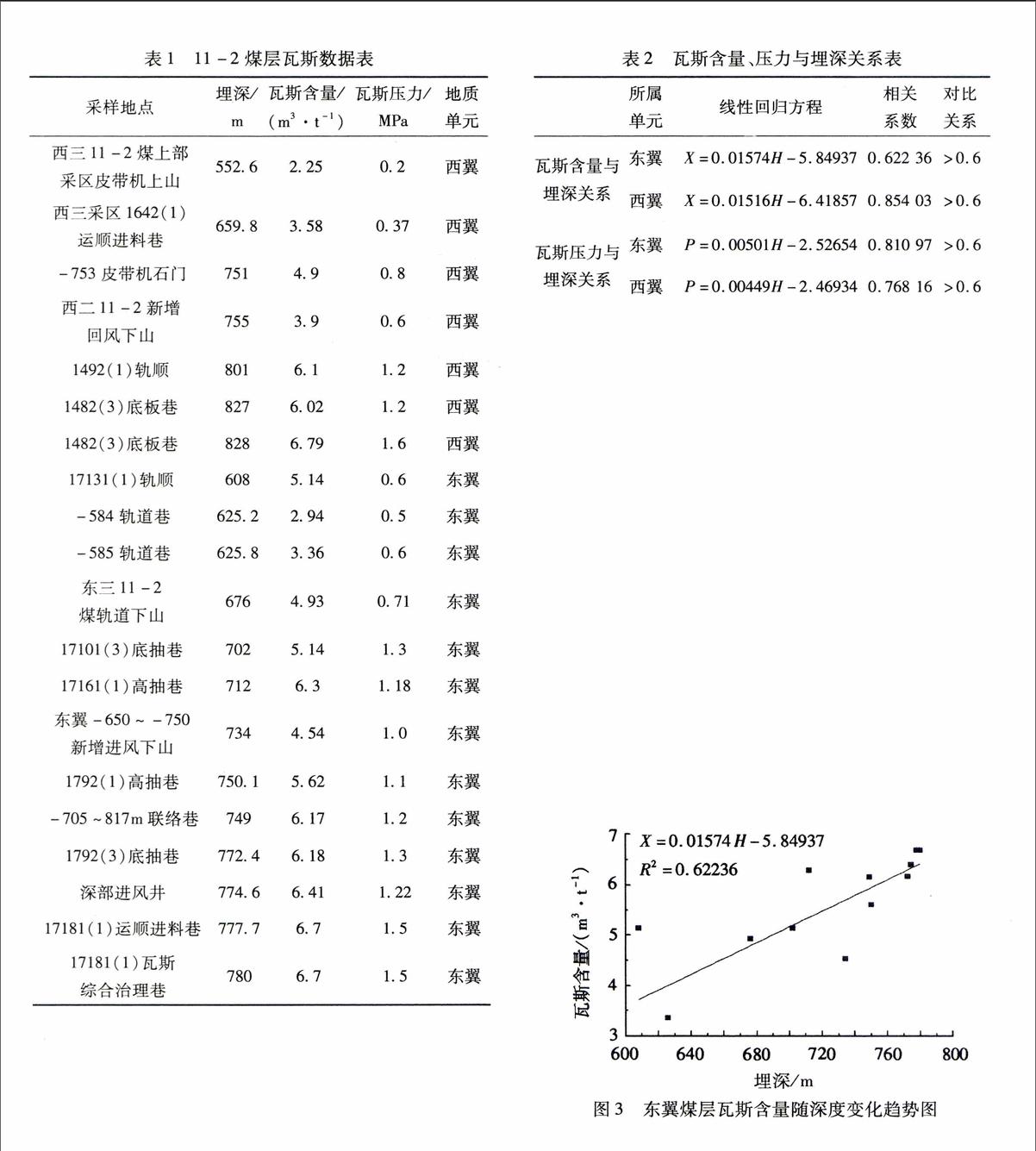

11-2煤层以1/3焦煤、气煤为主,在实验室对煤层煤样进行分析,结果如表3所示。

表3煤样工业分析及相关参数

采样地点工业分析MadAadVdaf

瓦斯放散初速度ΔP孔隙率坚固性系数f

-817东翼轨道大巷1.4221.2728.38.07.640.61

结合煤的分级指标[15]可以看出,11-2煤层属于低水分、中挥发分、中灰分煤,成煤过程处于主要生气阶段,煤的变质程度较高,生成瓦斯量较多,煤体微孔发育,吸附表面积大,贮存瓦斯的能力也比较强。

5结论

1) 11-2煤层瓦斯赋存总体上呈现东翼地质单元瓦斯含量普遍比西翼要高,深部煤层瓦斯含量明显大于浅部的分布规律。东翼瓦斯含量和压力梯度分别为1574 m3/(t·hm)和0501 MPa/hm,西翼瓦斯含量和压力梯度分别为1516 m3/(t·hm)和0449 MPa/hm。

2) 运用瓦斯地质理论和线性回归方法分析得出煤层埋深、地质构造、顶板岩性是影响11-2煤层瓦斯赋存和突出分布的主要控制因素,三者与瓦斯分布的相关系数达到08以上。

3) 随着煤层厚度的增加,瓦斯含量也相应增大,而煤层中构造软煤的不均匀分布在一定程度上增大了瓦斯突出危险性,二者对瓦斯赋存有一定的影响但不是主要控制因素。endprint