外资撤离背景下中国制造业升级路径思考

吕亚楠

摘 要:在华外资撤离对于国内经济结构、产业升级、就业水平等有着重要的影响。近年来,一些世界名企逐步退出中国市场,“外资撤离潮”引起社会广泛关注。事实上,需要指出的是外资撤离突出表现在低端制造业领域,并非整个中国市场。在此背景下,制造业面临的不只是挑战,更是机遇,是实现升级的良好时期。国家和企业都应为此作出战略调整,灵活应对新局面。

关键词:外资撤离;制造业;升级

中图分类号:F2

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2015)15-0005-02

1 外资在制造业领域撤离的现状

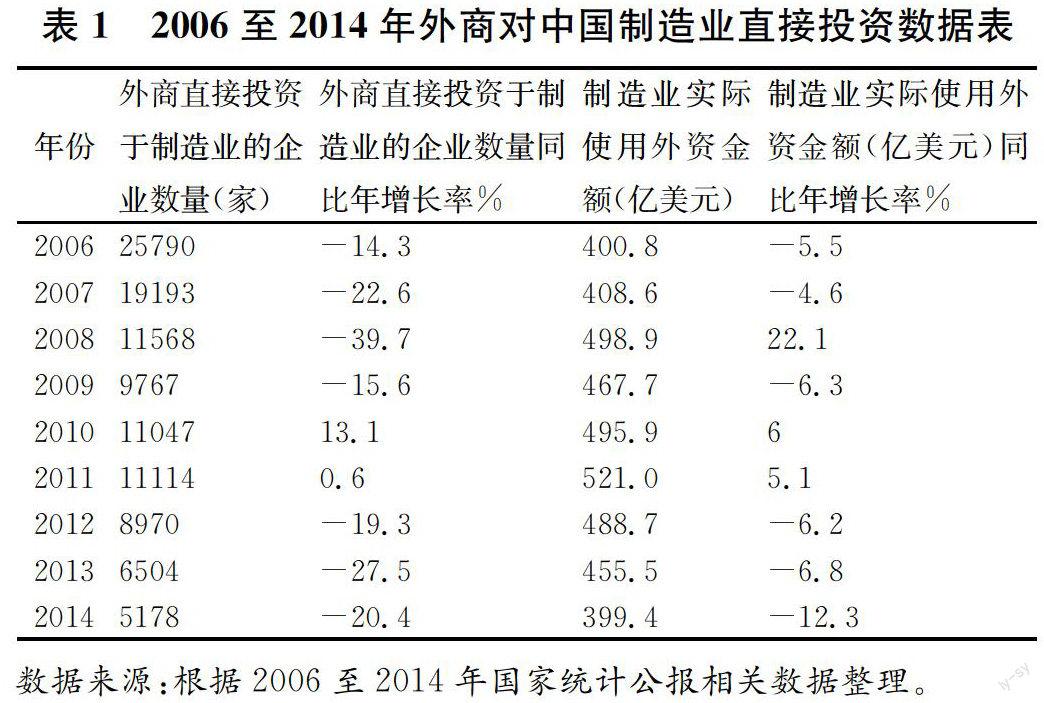

自2003年来,外资对于中国制造业的撤离现象频繁发生,其中以各国名企为典型代表,撤离主体涉及到欧盟、美国、日本、韩国等中国重要的贸易伙伴。外资撤离流向主要为两种:一方面,部分欧美日企业倾向于回迁本土;另一方面,服装、制鞋、玩具、电子等企业加快了在东南亚投资设厂的步伐。为更好地从宏观上把握外资在制造业领域的实际运行情况,请见表1,列出了2006至2014年外商对中国制造业直接投资的数据。

可以看出,近十年来,外商直接投资于中国制造业的企业数量有了十分明显的减少,制造业实际利用外资金额也在波动中下降。但与此同时,中国实际利用外资总额是逐年上升的,2014年总数高达1196亿美元,名列全球第一位。根据联合国贸发会议发布的《2014年世界投资报告》,全球投资促进机构(WIPA)选出的2014-2016年最具前景的东道国经济体,中国位居首位。这无不说明中国在吸引外资方面仍然有着强有力的竞争优势,因此,“外资撤退潮”并没有严苛的依据,社会各界不必过于担忧。

目前,外资撤离中国制造业主要集中在以劳动力密集型为代表的初级制造业上,这一现象是符合经济发展的客观规律的。纵观日本、韩国、新加坡、中国台湾等地区的发展经验,外资逐步撤离是制造业实现转型的必经过程。虽然期间会伴随着失业人口暂时增多、资金技术不足等问题,但另一方面,外资的撤离为我国制造业的升级释放了空间,增加了动力,关键在于能否抓住机会,逆流而上,调整结构、优化资源配置,逐步实现初级制造业向现代制造业的转变。

制造业在我国国民经济中地位非常,我国必须作出灵活高效的战略积极应对这一局面,妥善处理好这一关乎国计民生的问题。在此背景下,笔者对外资撤离制造业的原因进行比较全面的分析,为能够提出针对性的有建设性的意见奠定基础。

2 外资在制造业领域撤离的原因

2.1 理论方面

在撤资理论方面,在国内外最有影响力的是Boddewyn(1983)的撤资条件说。他认为,跨国公司从国外撤资有三个条件:第一,企业不再拥有比其他国家企业更强的竞争优势;第二,企业还拥有竞争性优势,但内部化并不能使企业有利可图;第三,在企业看来,凭借其内部化的竞争性优势在国外进行生产已不再有利可图,即通过出口比对外直接投资更为有利。他将邓宁的OLI模式中的三个对外直接投资前提逆转过来,并且他认为,和对外直接投资不同,从国外撤资只要具备上述条件中的一个就够了。

2.2 现实方面

2.2.1 国内

(1)劳动力成本上涨,人口红利逐渐消失。随着经济的发展,法律的逐步完善,人口结构的改变,中国的劳动力成本有了较大的提升。2008年1月1日开始实施《劳动合同法》,提高了企业职工的工资标准,且规定了职工应享受的福利标准。这使得企业劳动力成本增长30%以上,据2014年中国统计年鉴数据显示,2006-2013年,我国制造业就业人员平均工资由18225元上涨到46431元。而东南亚地区的劳动力成本则远低于这一数字,这对于外资撤离产生了较大的推动力,外商从华撤资转而到东南亚进行投资设厂是正常的现象。

(2)税收政策的变化。2007年,中国将外商投资企业、外资企业和外籍个人纳入城镇土地使用税征收范围,出口退税率由13%下调到5%;2008年,内外资所得税合一,外资税率由之前的13%上升到25%。对国内企业来说,有利于内资企业进行公平竞争;对外资企业来说,其超国民待遇地位丧失,扩大了其交易成本,利润受到了缩减。

(3)针对外资流入的规定。自“科学发展观”在中共十七大上被写入党章后,国家和企业都越发重视科学发展,可持续发展,不能继续破坏生态环境,努力构建生态节约型、环境友好型社会。这一思想也落实到了中国的引资过程中,在追求效益的同时也注重生态效益。比如,近年来,长三角地区的一些省市提高了外资进入门槛,不仅没有专门的优惠政策,甚至还对其产业类型、节能减排方面提出很高的要求。这在某种意义上也阻碍了外资的进入。

(4)国内竞争加剧,外资的竞争优势不够明显。随着生产力的进步,科技的发展,资本的累积,企业自主创新意识、品牌意识、生态意识的增强,中国的本土企业发展的良好趋势是有目共睹的。比如华为、小米、格力、海尔等公司占据了中国通讯、电器的较大市场份额。人口众多的普通收入的老百姓仍然是以消费本土产品为主,外资企业想要进一步占据中国市场面临挑战。

(5)人民币升值带来的压力。自2004年以来,人民币一路升值,与美元汇率从8.2780跌至当前的6.20,升值幅度较大。在此期间,国内物价又趋于上升,原材料价格上涨明显,劳动力成本上涨,加上外币购买力相对下降。因此,外商在华投资设厂的成本优势有所减化,市场份额及利润总额受到了影响。正如撤资理论指出的那样,一国的竞争优势变得不够明显时,外商有理由进行撤资。

2.2.2 国际

(1)东南亚国家的区位优势。不得否认,印度、越南、泰国、印度尼西亚等东南亚国家有着丰富廉价的劳动力,采购成本相对便宜,海运交通十分便利。加之近年来,这些国家为吸引外资带动本国经济发展也出台了一些对外优惠政策,这对于外商来说是非常具有吸引力的。

(2)欧美国家的“实业再造”计划。2008年全球金融危机后,发达国家实体经济受到了重创,国民呼吁制造业回迁以刺激本国经济的发展。不过,回迁欧美的企业只是占据了一小部分,对华制造业的影响程度并不严重。

3 对中国制造业升级路径的思考

3.1 理论指导

Humphrey和Schmitz从全球价值链视角提出了产业升级的四种方式:工艺升级、产品升级、功能升级、跨产业升级。据此,中国制造业应从生产流程开始,提高生产效率,强化品牌意识,增加产品功能及其附加值,增强企业核心竞争力。同时,Humphrey认为东亚国家产业升级路径应该是这样一条发展线路:OEA(委托组装)→OEM(原始设备制造商)→ODM(原始设计制造)→OBM(原始品牌制造)。对于中国制造业而言,目前的境况是由ODM向OBM的转变过程,并且最终由ODM成长为OBM企业。

3.2 对中国制造业升级路径的建议

3.2.1 制造业本身

(1)主动嵌入GVC(global value chain)。国内外众多学者都一直认为加入全球价值链是发展中国家实现产业升级的必要过程。目前,中国制造业也已经陆续进入到这一过程,关键是要优化嵌入GVC的方式,改变低端、被动的局面,加强自身与跨国企业的深度联系,推动自身与跨国公司产业链的融合,不断沿着价值链上移,实现从比较优势到竞争优势的转变。

(2)开拓创新,掌握核心科技。制造业企业要坚持把创新和科技作为转型升级的中心任务;提高制造业生产效率和技术水平,增加制造产品的附加值,满足国内外有差异的消费者需求,增强制造产品在国际竞争中的地位;学习国外先进经验,通过关键领域的创新和重点工程建设,重点突破,实现从现今的OEM到ODM再到OBM的转变。

3.2.2 国家

(1)关注国家价值链的建设。过去二十年来,中国制造业对外依赖度较高,从接单、生产制造、包装、出口各环节处于被动地位。中国内地拥有巨大的消费潜力,政府有足够的空间去构建国家价值链,扩大并占领内需,减小对外的依赖性,增强经济发展的自主能动性,这也是从根本上实现我国产业升级、尤其是与人民息息相关的制造业升级的必要保证。

(2)引导资金流入方向。内资方面,发挥财政投入与政策优惠的示范效应,推动社会资金向高端制造业合理流动,引导业主关注长期利益;支持个别领域的重大技术成果工程化和产业化,提升制造业领域知识传递、技术扩散和规模化生产能力。外资方面,积极引导外资转向技术、资本密集型行业;在开发新产品、出口转内销、开发西部市场等方面,给外资企业以必要的扶持;保持贸易政策、引资规定的透明化,减少由于信息不对称造成的外资撤离。

(3)调整国内制造业空间布局,实施梯度升级战略。由于我国中西部地区与东部沿海地区发展差异较大,前者相对封闭,需要国家要积极引导,将从东部地区转移出的企业转向中西部地区。为东部地区进行产业升级释放空间,积累资源,避免出现严重的产业空心化现象。

(4)重视ODI(对外直接投资)的作用。ODI对制造业升级的积极意义体现为对稀缺能源、资源和技术要素的供给。上游产业资源寻求型的ODI能够在一定程度上对母国的短缺资源进行补给;下游传统产业的海外转移,减少了对本国资源需求,间接地增加了母国生产要素的供给。技术寻求型ODI主要投资于东道国拥有优势技术的领域,在提升自身技术水平的同时向国内进行传输和扩散,发挥技术的外溢效应及示范效应,从而间接推动国内制造业的升级。

(5)健全资本市场。资金的有效快速融通是一国经济高效运行、实现与国际的联动的必要条件。因此,国家要深化资本市场建设,提高资金流通速度及资本配置效率,为中国制造业的升级提高良好的资本运作环境。

参考文献

[1]Boddewyn Jean J.Foreign direct divestment theory:Isit the reverse of FDI theory?[J].Review of World Economics,1983,(119):346-355.

[2]杜鑫.部分外资撤离中国不足为惧[J].中国外资,2015,(4):26.

[3]Humphrey J,Schmitz H.Developing Country Firms in the World Economy:Governance and Upgrading in Global Value Chains[R].Duisburg:University of Duisburg,2002.

[4]Gereffi G.Ksplinsky R. The Value of Value Chains: Spreading the Gains from Globalization[J].IDS Bulletin,2001,32(3):1-136.

[5]梅丽,张向阳.全球价值链视角下的制造业升级[J].商业经济,2005,(10):19.

[6]丁妍,刘晓星.制造业升级与资本配置效率:基于中国数据的研究[J].宏观经济与金融,2012,(9):12.

[7]宋维佳,王军徽.ODI对母国制造业产业升级影响机理分析[J].宏观经济研究,2012,(11):45.