国内外累积性环境风险评估研究进展

袁鹏,李文秀,彭剑峰,宋永会* ,许伟宁

1.环境基准与风险评估国家重点实验室,中国环境科学研究院,北京 100012

2.中国环境科学研究院城市水环境科技创新基地,北京 100012

3.中国矿业大学(北京)化工与环境工程学院,北京 100083

环境风险管理是我国“十二五”环境保护的重要任务,其研究内容不仅包括突发性事故的环境风险影响,也包含低浓度有毒有害物质长期排放累积效应的风险[1],而后者也是目前研究和关注的重点。累积性环境风险涉及环境科学、环境化学、生态学、毒理学、经济学等多个学科,是环境风险评价的重要方面,也是环境管理和决策的科学基础。

美国是最早开始累积性环境风险评估研究的国家,美国国家环境保护局(US EPA)将累积风险(cumulative risk)定义为来源于包括物理、化学、生物多个压力源的综合暴露的组合风险,累积性环境风险评估则是分析、表征和量化那些由于多种原因及来自多个压力源的对人类和环境造成的危害,其特征体现为多来源、多暴露方式、多传播途径、多影响、持续时间长、人口集中的组合风险的综合评估[2]。按照该定义,US EPA 的累积性风险主要指组合风险和叠加风险,其涵盖宽泛,是综合风险评估。

国内对累积性环境风险尚未明确定义,也缺乏对累积性环境风险评估流程与内容的技术指导。目前开展的研究主要考虑人类健康和生态两方面,侧重于单一污染物或化学品进入环境后潜在的健康危害和生态效应。王炳权等[3]认为累积性环境风险指自然及人类活动中潜在的对人类健康和生态环境产生危害的行为,主要强调风险源的潜在累积影响。也有学者将蓝藻水华归为累积性环境风险的研究范畴[4]。笔者通过梳理现有的国内外研究成果,重点从累积性环境风险评估的发展历史、评价流程、国内外研究进展与实践案例等进行阐述,对其存在的问题进行分析与展望,以期为进一步开展累积性环境风险评估研究提供参考。

1 累积性环境风险评估发展历史

20 世纪70年代,美国首先提出了累积效应的概念,累积性环境风险评估则兴起于20 世纪90年代。1989年,美国超级基金会首次提出了环境风险对人类健康的重要性。1996年,美国颁布了《食品质量保护法(FQPA)》,提出为保护儿童健康和食品安全的农药残留的标准,引入“综合风险”(来自多个压力源)、“累积暴露”(具有相同毒性机制农药)的概念,并要求US EPA 开展累积性环境风险评估的研究,累积性环境风险评估开始正式发展起来。1997年,US EPA 提出了“累积性环境风险评估指南第一部分:规划和范围”[5],阐明了累积性环境风险的评估重点由单个压力源、单一传播途径、单一评估端点转向多来源、多传播途径、多评估受体的评估,从而为风险管理者提供一个清晰、透明、合理的评估基础。1998年,US EPA 首次提出了农药的共同毒性作用机制[6],并于1999年颁布了该类农药的识别方法[7],经多次修订,于2002年正式颁布具有相同毒性作用机制的农药物质的累积性环境风险评估的指导文件,提出了进行累积性环境风险评估的基本原则和对该类物质评估的10 步评估程序,首次将不确定性因素作为风险评估中的重要考虑因素[8]。在此基础上,2002年,US EPA 对39 种有机磷农药开始了初步的累积性环境风险评估[9]。2003年,US EPA 颁布了累积性环境风险评估框架,对框架的3个主要阶段进行了详细的阐述,旨在确定累积性环境风险评估过程中的基本元素,这是US EPA 在长期努力下制定累积性环境风险评估指南的第一步,是处理累积性环境风险和风险决策关系的一个重要的里程碑,为后续研究奠定了重要的理论基础[10]。2004年,国际环境司法委员会(Environment Justice)研讨了环境司法决策和累积性风险关系,指出累积性环境风险评估在风险决策中发挥着重要作用,同时风险评估也转向以社区为基础,考虑人类、动物、植物及生态系统的综合的累积性环境风险评估[11]。2010年,K.Sexton 等[12]提出应更多地将风险决策和累积性环境风险评估联系起来,并从公众健康的角度探讨了累积性环境风险评估在风险决策中的重要作用。累积性环境风险评估向着更全面、更科学、更人性的方向发展。尽管在科学理论方面,累积性环境风险评估已经取得了相当大的进展,但在实践上却相对落后,缺乏可用来支持理论分析的具体实践方法和工具。为解决这一问题,2007年,US EPA开发了一个关于污染场地的累积性环境风险评估工具,提供了累积性环境风险评估应用程序在线访问工具箱[13]。随着累积性环境风险评估研究的不断发展,US EPA 陆续颁布了一系列指导性文件(图1),包括相关的评估指南、政策和特定的分析方法、数据处理方法等,为累积性环境风险评估的发展提供了重要的指引。

欧洲也逐渐重视累积性环境风险评估研究,欧盟第六框架计划(FP6)将多压力源的累积性环境风险评估新方法(NoMiracle)作为重要研究项目之一,自2004年起,来自17 个欧盟成员国的100 余位科学家参加了该项目[14],研究了化学、生物和物理等综合风险源作用下的环境风险评估方法,包括难降解化学物质的累积性环境风险,低剂量有毒物质的长期累积效应,对特殊人群尤其是儿童的健康风险以及风险管理等。

图1 美国累积性环境风险评估指导性文件Fig.1 The cumulative risk assessment guidelines of the United States of America

2 累积性环境风险评估程序

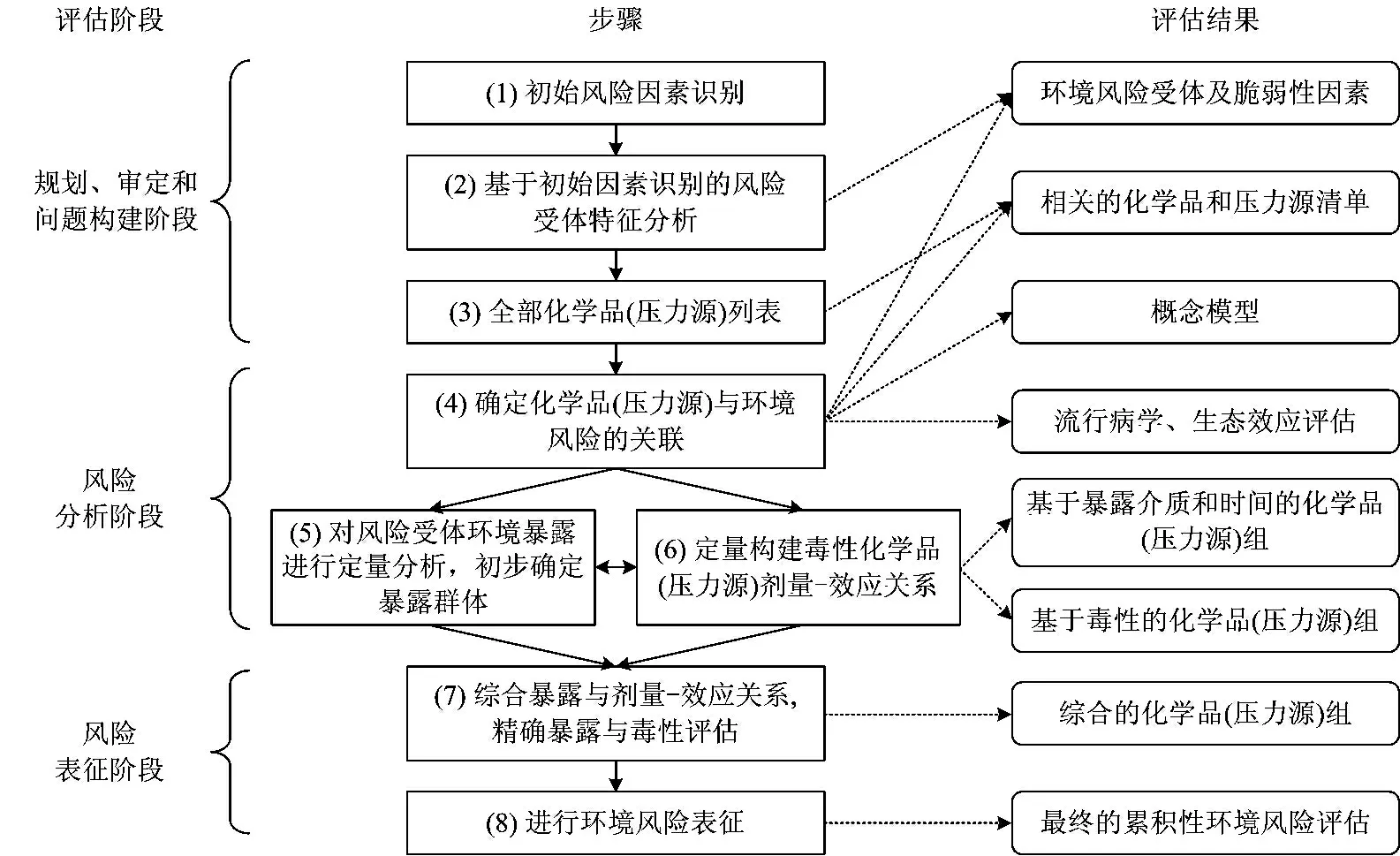

开展累积性环境风险评估的3 个主要阶段可概括如下[5]:

(1)规划、审定和问题构建阶段。在该阶段,风险管理者、风险评估者和其他利益相关者的团队首先确定评估对象的来源、目标、范围、深度、关注点和方法,形成数据库,进而构建一个概念模型和一个分析计划。

(2)风险分析阶段。该阶段主要是专家应用风险评估方法开展工作的过程,包括形成暴露的途径、考虑压力源间的相互作用,进行受体的脆弱性分析,开展风险的识别、剂量效应分析、用定性或者定量的方法进行暴露评估等。

(3)风险表征阶段。即对风险进行定性或者定量的表述,对风险水平与发展趋势进行预测,得出危害最大、优先考虑的风险源,预测评估人口或亚种群的风险。对风险的不确定性进行分析,明确不确定性的来源和可能造成的额外风险,并进行敏感性分析。

累积性环境风险评估的框架与具体流程如图2所示。

图2 累积性环境风险评估流程Fig.2 Steps for conducting a cumulative risk assessment

3 累积性环境风险评估方法与应用

3.1 食品中化学物质的累积性环境风险评估

美国国家研究委员会(NRC)于1993年首次提出食品中化学物质的累积暴露概念[15]。世界卫生组织(WHO)也在1997年强调,应重视具有共同毒性作用机制的化学品的联合暴露问题[16]。此后,英国食品标准局(FSA)、荷兰健康委员会、US EPA 和欧洲食品安全局(EFSA)等机构先后提出了食品中化学物质(如食品添加剂、农药残留、化学污染物)的累积暴露风险评估方法,为制定新的、更加科学的化学物质限量标准提供了科学手段[17]。1996年,美国的《食品质量保护法(FQPA)》正式出台,旨在保障农产品安全、保护儿童权益和解决法律体系的不一致性问题。食品农药残留研究主要包括有机磷类和氨基甲酸酯类农药两方面。A. F. Jensen等[18]以具有共同毒性机制的农药为风险源,研究了丹麦饮食中摄入的有机磷和氨基甲酸酯农药的累积性环境风险评估,基于1996—2001年的监测数据,评估了35 种有机磷农药和氨基甲酸酯农药的环境风险,结果表明,该地区并没有暴露在有机磷农药和氨基甲酸酯农药的长期累积性风险中。2002年,US EPA 华盛顿办公室发布了具有共同毒性机理的农药化学物质的累积性环境风险评估指南,并详细提出了对于杀虫剂累积性环境风险评估的10 个步骤,用剂量效应分析和相对效能因子法来量化其累积性环境风险[7]。同年,US EPA 按照FQPA 的要求首次开展了食品中有机磷农药的累积性环境风险评估,并于2005年公布了灭多威、甲萘威、克百威、抗蚜威等11 种氨基甲酸酯类农药的累积性环境风险评估结果。P. E. Boon 等[19]基于2003—2005年对荷兰人群和1 ~6 岁儿童饮食中的农药残余量的数据统计,采用了乙酰甲胺磷和氨基乙二酰指数等效因子法来量化风险源,开展了对苹果、香蕉、白菜、萝卜等食用农产品中26 种有机磷和8 种氨基甲酸酯类农药的累积性环境风险评估。结果表明,对于儿童,只有少部分有机磷农药残余超过了健康标准。2006年11月EFSA 组织农药暴露评估和毒理学方面的专家召开了农药累积性暴露评估研讨会,对具有相同作用机制的农药累积性环境风险评估所需要的数据来源和方法论进行了广泛讨论,在累积性环境风险评估的需求和重要意义等方面达成一致意见,认为在目前人类进行农药残留暴露和累积性环境风险评估中,有机磷类和氨基甲酸酯类农药具有优先性,但方法还需进一步的研究和发展[20]。2012年,S.C. Wason 等[21]整合化学和非化学压力源对农药暴露进行累积性环境风险评估,应用已有的生理学的药代动力学模型(PBPK/PD 模型)研究城市中低收入人群、儿童暴露在有机磷农药和其他农药的累积性环境风险,分析表明,化学和非化学因素都会影响有机磷农药的暴露,对于一个给定剂量有机磷农药值,通过不同压力源的组合累积性环境风险可变性高达5 倍。

3.2 环境中污染物的累积性环境风险评估

累积性环境风险评估首先要识别风险来源,由于多种风险源及其在不同环境条件的相互作用和风险特征不同,因此,多风险源的识别与表征是评估的重点。M. Holmstrup 等[22]研究并总结了化学品风险源与环境条件的相互作用,包括环境中重金属类(镉、铜、汞、铅、锌、镍)、农药类(阿特拉津、毒死蜱、敌百虫、对硫磷等)、多环芳烃类、表面活性剂类风险源在高温、低温、干旱缺水、溶解氧减少、病菌存在等条件下的生态毒性效应,其在不同研究条件下表现为协同促进效应、反效应、无作用效应及免疫效应。研究表明,开展累积性环境风险评估应将极端的自然条件要素作为考虑因素[23]。

1999年,US EPA 农药项目组(OPP)启动了一项美国地质勘探(USGS)工程,旨在通过依据现有监测点位获得的数据来评估饮用水水源处24 种有机磷农药污染物残留的分布。美国地质勘探局第一次尝试用回归方程的方法来预测服务6 000 万人饮用水的567 条河流中的总氮,其数据和输出结果可以用在基于全国范围内暴露人口上的评估,并且可识别出值得特别关注的区域,这种方法对由监测数据推断其地表水中农药残留浓度的研究具有很好的指导作用[24]。2008年,S. Shrestha 等[25]充分利用统计、空间和水文等资源以及多元回归模型,计算了日本富士河流域有机物、营养物的输出系数,结果表明,大多数污染物输出系数回归效果显著,在多元回归模型中利用土地类别解释了超过85%的负荷变化的现象,并提出了需进一步调查的水质监测站的数量、采样频率和采样时间,从而提高方法的稳定性和实用性,这些结果可用于确定合适的实践管理以改善流域水体质量。2012年,B. D. Crawford 等[26]构建了一个评估模型,将累积性环境风险用残疾调整生命年(DALYs)来统一度量,并且协调癌症和非癌症、发病率和死亡率的影响,利用半定量化方法评估了假定的饮用水中50 种化学品组成的复杂混合物的风险,得出了复杂混合物的累积性环境风险由其中几种主要的组分所主导的结论。A.M.J.Ragas等[27]应用DALYs 方法评估了城市环境中苯、甲苯、萘和几种典型农药的累积性环境风险。饮用水消毒副产物(DBPs)可以通过人的口腔、皮肤被人体吸收,一些流行病学和毒理学研究表明,生殖、发育影响和癌症与含氯饮用水相关。2013年,L. K.Teuschler 等[28]将暴露模型和药物代谢动力学模型组合发展了一种累积性环境风险评估新方法——累积相对效能因子法(CRPF),并且评估了13 种主要DBPs 3 个暴露途径下的剂量效应和不同行为模式的影响。该方法遵循了剂量叠加和反应叠加原则,可以为不同种类的DBPs 混合物导致的累积性环境风险提供更为科学的评估。此外,累积性环境风险评估也可用于评价突发环境事件急性暴露后对健康的长期效应[29],K. M. Wollin 等[30]研究了德国北部一起环氧氯丙烷泄漏污染事故后人群暴露的长期健康风险,评估结果表明,周边居民暴露浓度较低,致癌风险极低。

3.3 国内开展的累积性环境风险评估研究

国内累积性环境风险评估研究起步较晚,相对滞后。研究工作主要是从生态风险和健康风险两方面进行的。

在生态风险评价方面,吴健等[31]阐述了累积效应、流域累积效应和累积效应评估的概念,并从技术、哲学和社会价值体系三方面着重论述了累积效应评估存在的问题,通过对流域累积效应评估的研究和展望,提出了更加完善合理的流域生态管理思路。许妍等[32]梳理现有研究成果,对流域生态风险评价进行了概念界定与特征分析,按照风险源、生态受体、生态终点的分类标准对流域生态风险评价进行了类型划分,并尝试构建反映流域时空尺度变化规律的生态风险评价概念模型。冯承莲等[33]对中国主要河流中多环芳烃(PAHs)生态风险进行了初步评价,结合毒性数据库对蒽、芘、苯并[a]蒽、苯并[a]芘等7 种PAHs 进行了概率风险分析,并得到了它们的风险大小排序。刘卫国等[34]对博斯腾湖流域进行生态风险评价,采用遥感技术确定生态风险受体,通过生态风险的综合计算和GIS 分析叠加,得到博斯腾湖区域综合生态风险评价结果。卢宏玮等[4]以洞庭湖地区东、南、西三部分为研究区域,根据其特殊的背景,将工业源、农业源作为其污染类风险源,对洞庭湖流域生态风险进行了评价,建立了由氮毒性污染指数、磷毒性污染指数、重金属类毒性污染指数共同组成的毒性污染指数,并与自然灾害指数和系统本身的生态指数构成了综合评估指标体系,计算了洞庭湖流域的综合生态风险。

在健康风险研究方面,段小丽[35]比较了国内外环境健康风险评价中的暴露参数,研究了暴露参数的调查方法,并得到了我国居民呼吸、饮水、饮食、土壤暴露、皮肤暴露等相关参数。邹滨等[36]分别从致癌风险与非致癌风险两方面建立了水环境健康风险评价模型,评价了某市2001—2005年5 个水质监测站周围水体中所含污染物对人体健康潜在危害的时空差异和风险源特征,有助于明确水体污染物治理的优先顺序。黄奕龙等[37]对深圳市的主要饮用水源地进行了分析与评价,计算了深圳市7 个主要水库的水环境健康风险水平,指出基因毒物质是需要优先控制的污染物。倪彬等[38]根据某湖泊饮用水源地水环境质量监测资料,采用US EPA 推荐的水环境健康风险模型,对2 处饮用水源地的原水通过饮水途径引起的健康风险进行了评价,得到了其水源地的水环境健康风险水平结果,并指出了其中主要的污染物为As 和Cr(Ⅴ)。陈凯等[39]以太湖流域常州段为研究对象,从风险源、环境风险控制机制和风险受体三方面构建了累积性水环境风险评估指标体系,应用MATLAB 建立遗传神经网络综合评价模型,对2004— 2009年常州市累积性水环境风险进行了综合评估,指出农业和畜禽养殖面源是影响常州段累积性水环境风险的主要因素。沈新强等[40]根据国内研究成果,总结了重金属、石油烃以及有机物污染因子在贝类体内生物吸收、转运、累积等生理过程以及毒理危害。

在农药累积性环境风险评估方面,姜官鑫等[41]对国外累积性暴露评估的主要方法进行了综述,包括危险指数法(HI)、累积性风险指数法(CRI)、参考点指数法(RPI)、暴露边界(MOE)以及毒性当量因子法(TEF)等,并对不确定因素的影响进行了分析。张磊等[42]则对每日可耐受摄入量(TDI)、HI、相对效能因子(RPF)、生理毒代动力学(PBTK)模型等方法进行了阐述,对方法的特征及其在食品中化学物累积性环境风险评估中的应用进行了讨论。

4 问题与展望

累积性环境风险评估旨在更好地描述混合物的风险特征,识别污染物环境暴露影响的敏感易损受体,从而更有效地保护公众健康、分配资源。公众对环境风险及其累积效应的关注,推动了累积性环境风险评估的发展,国外许多研究机构、学者对累积性环境风险评估框架、模型和方法进行了大量探讨,但仍存在着诸多问题,主要可归纳为以下几方面:

(1)评估方法有待于完善。虽然US EPA 已将累积性环境风险评估方法应用于农药环境风险评估,但总体来说该方法仍处于研究和初步应用阶段,累积性环境风险包含的内容复杂,需要一个综合的评估方法,通过评估识别出对风险贡献最重要的因子,制订更为有效的风险管理对策,从而最大程度保护环境和健康。如何识别最重要的累积性风险源,多风险源及其与环境要素的相互作用是风险评估的难点。此外,适合一个区域的研究方法,在变换了环境、压力源、暴露途径后,存在方法不适用的问题,制约了方法的大规模应用。

(2)不确定性分析不足。累积性环境风险评估具有不确定性,尽管已经有相关的研究试图将评价过程中的不确定性定量化表达出来,但更多的是侧重于表达风险评价结果的不确定性。对更为关键的如何减小输入值及参数的不确定性,还需要进行大量的调查和统计才能获得。因此,不确定性的研究仍然是累积性环境风险评价中需重点考虑的问题。

(3)基础数据缺乏,基础性科研工作需要深入。国内累积性环境风险评估还处于起步阶段,不少学者对累积性环境风险评估方法进行了综述,但开展的研究性工作很少。国内尤其缺乏区域特征污染物浓度的长期监测和基础数据,暴露调查和暴露参数等尚未建立有效的基础数据库,特征污染物毒性机理研究也不够透彻,导致累积性环境风险评估的研究受到种种限制。

(4)突发环境污染事件后污染物的长期累积效应研究应引起重视。我国仍处于突发环境污染事故的高发期,事故发生后,多侧重环境应急处理与处置,很少开展事故污染的长期生态环境影响和风险评估。应重视加强重特大环境污染事故的后评估,如松花江硝基苯污染的长期生态效应、重金属水污染事故的环境累积性环境风险评估等。

(5)宏观环境政策引导需进一步加强。与国外相比,我国在累积性环境风险评估方面尚未出台明确的管理要求,缺乏技术引导。应尽快明确相关概念与管理要求,制订累积性环境风险评估框架、流程与相应的技术指南,尝试建立以环境风险受体保护为导向的环境风险管理策略,推进研究的深入和实践探索,为长效的环境管理提供决策依据。

[1] 胡二邦.环境风险评价实用技术、方法和案例[M]. 北京:中国环境科学出版社,2009.

[2] US EPA. Proposed guidance on cumulative risk assessment of pesticide chemicals that have a common mechanism of toxicity[R].Washington DC:Office of Pesticide Programs,1997.

[3] 王炳权,钱新.流域累积性环境风险评价研究进展[J]. 环境保护科学,2013,39(2):88-90.

[4] 卢宏玮,曾光明,谢更新,等.洞庭湖流域区域生态风险评价[J].生态学报,2003,23(12):2520-2530.

[5] US EPA. Guidance on cumulative risk assessment:part 1.planning and scoping[R]. Washington,DC:Risk Assessment Forum,1997.

[6] US EPA. A common mechanism of action:the organophosphate pesticides [R]. Washington DC: Office of Pesticide Programs,1998.

[7] US EPA.Guidance for indentifying pesticide chemicals and other substances that have a common mechanism of toxicity[R].Washington DC:Office of Pesticide Programmes,1999.

[8] US EPA. Guidance on cumulative risk assessment of pesticide chemicals that have a common mechanism of toxicity[R].Washington DC:Office of Pesticide Programs,2002.

[9] US EPA. Status of cumulative risk assessment for organophosphate pesticides[J]. Washington DC:Office of Pesticide Programs,2002.

[10] US EPA. Framework for cumulative risk assessment[R].Washington DC:Risk Assessment Forum,2003.

[11] US EPA. Ensuring risk reduction in communities with multiples stressors:environmental justice and cumulative risk/impacts[R].Washington DC:National Environmental Justice Advisory Council,2004.

[12] SEXTON K,LINDER S H.The role of cumulative risk assessment in decisions about environmental justice[J]. Environmental Research and Public Health,2010,7(11):4037-4049.

[13] MACDONELL M M,HAROUN L A,TEUSCHLER L K,et al.Cumulative risk assessment toolbox:methods and approaches for the practitioner[J].Journal of Toxicology,2013,2013:1-36.

[14] LΦKKE H. Novel methods for integrated risk assessment of cumulative stressors:results from the NoMiracle project[J].Science of the Total Environment,2010,408(18):3719-3724.

[15] National Research Council. Pesticides in the diets of infants and children[M].Washington DC:National Academy Press,1993.

[16] World Health Organization. Food consumption and exposure assessment of chemicals:report of FAO/WHO consultation on food consumption and exposure assessment of chemicals[R].Geneva:WHO,1997.

[17] Food Standards Agency.Risk assessment of mixtures of pesticides and similar substances [S]. London:UK Food Standards Agency,2002.

[18] JENSEN A F,PETERSEN,GRANBY K. Cumulative risk assessment of the intake of organophosphorus and carbamate pesticides in the Danish diet [J]. Food Additives and Contaminants,2003,20(8):776-785.

[19] BOON P E,Van der VOET H,Van RAAIJ M T M,et al.Cumulative risk assessment of the exposure to organophosporus and carbamate insecticides in the Dutch diet[J]. Food and Chemical Toxicology,2008,46:3090-3098.

[20] European Food Safety Authority. EFSA' s 7th scientific Colloquium-Cumulative risk assessment of pesticides to human health:the way forward[R]. Parma:European Food Safety Authority,2006.

[21] WASON S C,SMITH T J,PERRY M J,et al. Using physiologically-based pharmacokinetic models to incorporate chemical and non-chemical stressors into cumulative risk assessment:a case study of pesticide exposures[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2012,9(5):1971-1983.

[22] HOLMSTRUP M,BINDESBOL A M,OOSTINGH G J,et al.Interactions between effects of environmental chemicals and natural stressors:a review[J].Science of the Total Environment,2010,408:3746-3762.

[23] RELYEA R,HOVERMAN J. Assessing the ecology in ecotoxicology:a review and synthesis in freshwater systems[J].Ecology Letters,2006,9(10):1157-1171.

[24] US EPA.Cumulative risk:a case study of the estimation of risk from 24 organophosphate pesticides[R]. Washington DC:Office of Pesticide Programs,2000.

[25] SHRESTHA S,KAZAMA F,NEWHAM L T H. A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring date[J]. Environmental Modelling &Software,2008,23:182-194.

[26] CRAWFORD B D,CRAWFORD B S.Cumulative risk assessment framework for waterborne contaminants[J]. Scientific Research,2012,3(5):400-412.

[27] RAGAS A M J,OLDENKAMP R,PREEKER N L,et al.Cumulative risk assessment of chemical exposure in urban environments [J]. Environmental International,2011,37:872-881.

[28] TEUSCHLER L K,RICE G E,WILKES C R,et al. A feasibility study of cumulative risk assessment methods for drinking water disinfection by-product mixtures[J]. Journal of Toxicology and Environmental Health,2013,67:755-777.

[29] GURJAR B R,MOHAN M.Integrated risk analysis for acute and chronic exposure to toxic chemicals[J]. Journal of Hazardous Materials,2003,A103:25-40.

[30] WOLLIN K M,BADER M,MÜLLER M,et al. Assessment of long-term health risks after accidental exposure using haemoglobin adducts of epichlorohydrin[J]. Toxicology Letters,2014,231:378-386.

[31] 吴健,由文辉. 流域累积效应及其评估中存在问题的探讨[J].上海环境科学,2002,21(7):444-446.

[32] 许妍,高俊峰,赵家虎,等. 流域生态风险评价研究进展[J].生态学报,2012,32(1):284-290.

[33] 冯承莲,雷炳莉,王子健,等. 中国主要河流中多环芳烃生态风险的初步评价[J].中国环境科学,2009,29(6):583-588.

[34] 刘卫国,安尼瓦尔·木扎提,吕光辉,等. 博斯腾湖流域风险评价[J].干旱区资源与环境,2008,22(8):33-37.

[35] 段小丽.暴露参数的研究方法及其在环境健康风险评价中应用[M].北京:科学出版社,2012.

[36] 邹滨,曾永年,ZHAN B F,等.城市水环境健康风险评价[J].地理与地理信息科学,2009,25(2):94-98.

[37] 黄奕龙,王仰麟,谭启宇,等. 城市饮用水源地水环境健康风险评价及风险管理[J].地学前缘,2006,13(3):162-167.

[38] 倪彬,王洪波,李旭东,等. 湖泊饮用水源地水环境健康风险评价[J].环境科学研究,2010,23(1):74-79.

[39] 陈凯,黄蕾,方强,等. 遗传神经网络在累积性环境风险评价中的应用[J].环境监控与预警,2012,4(2):1-4.

[40] 沈新强,李磊.累积性环境污染因子在海洋贝类体内的生物累积研究进展[J].海洋湖沼通报,2011(2):27-31.

[41] 姜官鑫,沈国清,唐雯佳,等. 食品中农药残留的累积性暴露评估方法研究[J].食品工业科技,2011(6):346-349.

[42] 张磊,李凤琴,刘兆平,等. 食品中化学物累积风险评估方法及应用[J].中国食品卫生杂志,2011,23(4):378-381.▷