《呐喊》背后的蒙克

陆晶靖

“我和两位朋友沿着路走着——夕阳要落下了——我感到一丝忧伤的气息——天空突然变得如血液一样鲜红。我停下了脚步,倚靠在栏杆上,极度的疲惫让我快要死去——我看见焰火似的天空仿佛是一把血红的剑——还有蓝黑色的峡湾和城市——我的朋友们继续走着——我被留下来,站在原地,恐惧得战栗——我感到自然中传来一声可怕的永恒的呐喊。”

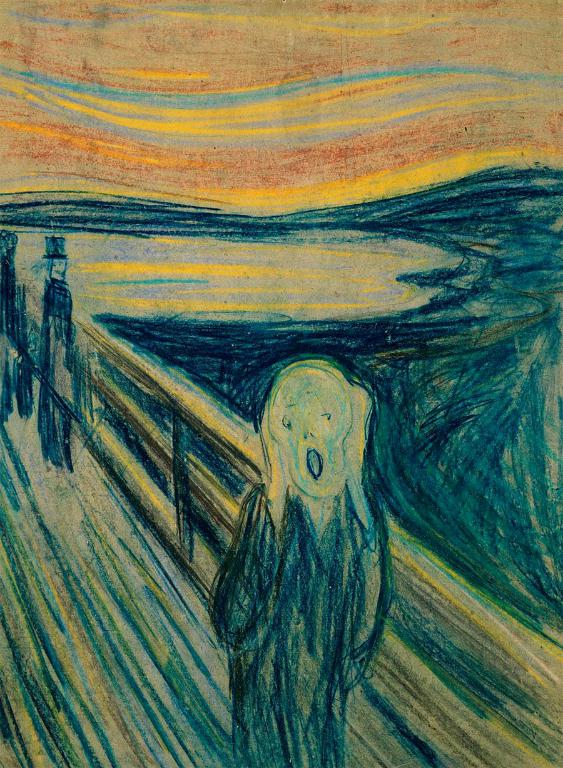

蒙克代表作《呐喊》

这是爱德华·蒙克在1892年写下的关于他的传世名作《呐喊》的一段笔记。他后来又说,当时自然界的线条在他眼前被打碎,随那声波一起震颤。当年他29岁,刚从法国留学归来,挪威国内评论界对他的画作完全一边倒地恶评。沮丧和焦虑已经是他的日常情感,走在这条路上的时候,他还心怀恐惧和绝望。《呐喊》的背景是奥斯陆除了卡尔·约翰大街之外最著名的一处景点艾克贝格(Ekeberg),是可以俯瞰奥斯陆市的绝佳位置,曾出现在许多18世纪末的画作里,到了19世纪90年代,又被印在了明信片上。人物所站的是一条位于高处的路,并非桥上,在山下,也就是画中那些扭曲的线条所没有明示的环境中,坐落着奥斯陆医院,蒙克发疯的妹妹劳拉就住在那里。离医院不远处有一家屠宰场,如果蒙克真的听到了一声尖叫,那么这声音可能来自精神病人,也可能来自被屠宰的牲口。蒙克可能刚从他妹妹那里归来,同时开始怀疑自己是不是也即将陷入疯狂。在画中的太阳里,他用铅笔写了一行不起眼的小字:“只有疯子才画得出来。”

位于挪威卡尔·约翰大街上的“大咖啡馆”。这里曾是蒙克经常光顾的地方

一、奥斯陆

在蒙克的少年时代,挪威是欧洲最穷和落后的国家之一,处于瑞典管辖之下,官方语言是丹麦语,民间使用的挪威语都还没有书面文字。穷人一天劳动12小时,其中三分之一是童工。他们都面临着肺结核的威胁。在当时,挪威的肺结核感染率达到千分之三,是欧洲最高的。1868年,蒙克5岁时,他的母亲生下妹妹索菲,因为家里实在太小,只能把索菲放在抽屉里。当年蒙克就亲眼目睹母亲因肺结核死去。蒙克小的时候经常发烧,后来也患上了肺结核,而他当医生的父亲毫无对策,这使得他大为惊颤。

“我会为你祈祷,孩子。”父亲把手放到他的前额上,“主会保佑你。他会把光照到你的身上,他会给你安宁。你不该多说话,你要每天都这样躺着。”在蒙克的回忆里,他咳出的血染红了床单。

蒙克画作《病中的女孩》。有美术史家认为它是德国表现主义绘画的先声

他14岁时,妹妹索菲也死于遗传性肺结核。而另一个妹妹劳拉不久就开始神志不清,有一天人们在街上发现她赤着脚眼神空洞,告诉人们说她要走到瑞典去。这时候蒙克开始怀疑精神病是否也像肺结核一样有遗传性。他祖母死于肺结核,而他的祖父在晚年曾因脊髓炎导致神志不清。此事常年困扰着蒙克,他后来写道:“疾病、疯狂和死亡是我摇篮上空的黑暗天使。”他的父亲克里斯蒂安是虔诚的基督徒,即使家庭遭遇了如此大的打击,他仍然严厉禁止自己的孩子怀疑上帝的意志。但同时,他自己也喜欢神秘主义的黑暗故事,蒙克小时候听父亲给自己讲得最多的故事是美国作家爱伦·坡的《乌鸦》。

蒙克为汉斯·耶格所作肖像画

蒙克一生都没有忘记妹妹的死。他的回忆录里详细地记载了当时的情况。父亲的角色总在狂暴和无奈之间摇摆。索菲死之前,他还让索菲唱圣歌。索菲挣扎着从床上起来坐到摇椅上,然后死了。蒙克一生都保存着这架摇椅,现在我们可以在奥斯陆的蒙克美术馆里见到它。这个场景后来被蒙克画进了《病中的女孩》(The Sick Child),并且几易其稿,这也是蒙克最重要的作品之一。

对于年少的蒙克来说,这样连续的死亡带来的除了恐惧,还有愤怒。上帝似乎打破了他与他们之间的盟约。在这段苦闷的时期里,他阅读了大量的陀思妥耶夫斯基的作品,这是对他影响最大的作家。一直到他晚年去世,他总是在重读这位俄国作家的小说。父亲克里斯蒂安也喜欢这位作家,但他更看重书中的宗教意味。而对于蒙克来说,陀思妥耶夫斯基的作品是最好的心理分析材料。他当时已经模糊地意识到自己未来绘画的方向。“就像达·芬奇解剖尸体去研究人体结构,我也试图解剖灵魂……而艺术家里没有人能比陀思妥耶夫斯基更深刻地穿透灵魂的神秘领域,他的方向是形而上学的,是潜意识的,外部现实对他来说只是表象,只是精神和形而上学意义上的象征。”他热爱阅读陀思妥耶夫斯基的另一个原因是后者的作品非常真实地描绘了家庭内部的冲突,其中弑父的动机和罪恶感、信仰和背叛的矛盾一直纠缠着他。虽然没有公开说出来,但索菲的死使他打算抛弃上帝,《卡拉马佐夫兄弟》是他的精神养料之一,无神论者伊万成了他最喜欢的人物。他也喜欢米嘉,后者仇恨自己的父亲,为自己是他的儿子而痛苦不已。当时俄罗斯哲学家尼古莱·费多罗维奇·费多罗夫(N.F.Fyodorov)在斯堪的纳维亚地区影响很大,他提出了一个假说,在基督复活那天,所有的儿子都要把他们死去的父亲从地里挖出来,也就是说,儿子们有了复活他们父亲的权力。蒙克读过他的著作,他的痛苦在于:挖,还是不挖?

蒙克的印象派作品《卡尔·约翰大街的春天》

卡尔·约翰大街上的一家咖啡馆见证了他的困惑。这家“大咖啡馆”(The Grand Cafe)现在依然在原址开放,保留了19世纪末的装修风格。蒙克经常在那里和他的朋友、也是老师克里斯蒂安·克罗格(Christian Krohg)交流。克罗格是挪威首批从巴黎学成归来的画家之一,他把流行的自然主义画风带到了挪威。也正是通过克罗格,蒙克结识了挪威第一个也是最重要的一个无政府主义者汉斯·耶格(Hans Jaeger)。耶格来自一个文化世家,他常吹嘘是他的祖先把歌德的《浮士德》翻译成了挪威语。他的虚无主义信念和激进的政治观点吸引了很多年轻人围绕在他周围,其中很多人来自信奉基督教的中产阶级家庭,在保守的观念中长大,对他们的长辈怀有极大的反感,却又不缺钱,不用去劳动。他们成天在这里喝酒,讨论赫尔岑、巴枯宁、马克思和进化论。有一次蒙克苦恼地向耶格倾诉自己和父亲糟糕的关系,耶格建议他弄把手枪打死父亲。

为达格妮·约尔所作肖像画。她是蒙克唯一画下全身肖像的女性朋友

耶格说,基督教才是罪恶的源泉,罪恶是禁欲的结果,如果允许人放纵欲望,那么罪恶就没有动力了。克罗格和耶格关系很好,他一方面赞同他的看法,另一方面也很清楚,他不能太得罪中产阶级,只有中产阶级会有闲钱来买他的画。耶格也不想抛弃整个中产阶级,他想教育中产阶级家庭的孩子,尤其是女孩子,让她们勇敢地表达自己、解放自己。“以后所有中产阶级的女孩子都会骄傲地在卡尔·约翰大街上行走,毫不为自己的爱情羞耻。”他们的身边也围绕着这样的女性,克罗格的妻子乌达本是他的学生,结果第一年就和他生了一个孩子,然而她当时还有丈夫,因此不能马上和克罗格结婚。后来乌达又与耶格相恋,在此期间又为克罗格生了一个孩子。有人说乌达是当时观念开放的女性的代表,她把性这件事看得很轻,还曾经勾引过年轻的蒙克。不过蒙克对她敬而远之,即使醉酒之后,也以礼相待。

蒙克画作:《嫉妒》

蒙克的心上人是米莉·梭罗,一个有夫之妇。她的丈夫是一个军官,与挪威早期印象派画家弗里茨·梭罗是表兄弟,而弗里茨又是高更的姐夫。这段关系很微妙,因为弗里茨·梭罗是蒙克的恩人,正是在他的影响下,蒙克后来获得了去法国留学的奖学金。米莉和蒙克的关系极大地影响了他的创作,他一生的作品中有许多与女性有关,而米莉决定了他对女人最初的看法。在与米莉的调情中,他总是处于被动一方,他不知道如何与她相处,也不知道怎么看待自己的性欲。他在日记里记载的许多事情都说明了他的挫折感。米莉从不愿意给他当模特,但当他克服了自己的性欲开始创作时,米莉又会插到他和画布中间,把盘着的头发散下来引诱他。可一旦他放下画笔,米莉又会忽然想起什么要紧的事,飞一般地逃走。他对于女性裸体的知识只来自和米莉的床笫时光,以至于他在床上都处于艺术与性欲的痛苦矛盾之中。他开始写半虚构的日记,自称“勃兰特”,米莉则是“海博格夫人”。

《吸血鬼》

奥斯陆城很小,而耶格的影响越来越大。他自诩为存在主义在挪威的大主教,易卜生、斯特林堡和比昂松(挪威著名剧作家,1903年诺贝尔文学奖获得者,也是易卜生的亲家)都受到他的影响。当然,蒙克的父亲也听说了他。他对自己的儿子怒不可遏,尤其是知道蒙克还和一个有夫之妇闹出了丑闻。他停止给蒙克零用钱,连买绘画材料的钱也不给,蒙克不得不去颜料商那里以父亲的名义赊账,后来各家店都知道他根本不可能还,一致骂他是骗子和盗贼。他和父亲的关系变得越来越糟。在一幅画中,他把父亲的脸画得如同长了坏疽,看上去就像一团散发着仇恨的腐肉。蒙克在画的时候想必带着极大的愤怒,笔触的速度感使得整张人脸似乎处于一种正在解体的状态。耶格带着暗中的喜悦观察着这一切,他希望自己的门徒去冒险冲击这个社会的底线,之前他身边有个叫弗莱舍的青年自杀了,闹得满城风雨,现在他希望蒙克也这样大闹一番。但蒙克似乎对他的建议无动于衷,他既不狂热崇拜耶格,也没有什么足以导致自杀的痛苦,他对滥交也没什么兴趣。只是在讨论哲学问题的时候才能看到他充满激情,然而他的答案不像其他人那样终于虚无主义,在面临“存在是荒诞的”这个命题的时候,他毕竟还可以拿起画笔。

《圣母》

1886年,蒙克画完了《病中的女孩》并拿出来展出。他和米莉此时已经进入互相折磨的阶段。蒙克觉得米莉说谎,对他不忠,米莉则指他跟踪自己。他是在痛苦的感情煎熬中完成这幅画的。这是蒙克第一次画展。耶格为这幅画兴奋不已,然而他也嫉妒自己的门徒达到了如此高的艺术成就,最终他写了一篇表面溢美但暗地贬损的文章发在报纸上。发表的同一天,他就进了监狱,原因是他写了一本“亵渎上帝”和“颠覆道德伦理”的书。而挪威的艺术评论界一致表现出对这幅画的反感,甚至有人说只有精神病才会画出这样的东西。蒙克当时只是失望和不服气(他后来画的自画像里故意露出一副睥睨批评家的表情),他并不知道这幅画在世界艺术史上取得的真正突破。在那个年代,塞尚、高更和凡高还停留在对外部世界的新表现手段上,雷诺阿还在画他的上流社会少女,而蒙克已经把目光投向了灵魂深处,他的这幅作品露出了表现主义的曙光。正如同他后来所说的,现实主义和自然主义触及的只是现实的外壳。印象派是一次革命,然而蒙克依然觉得他们停留在表面上,忽视了灵魂,是一种冷血的画法。后来他甚至觉得印象派作品肤浅无聊,甚至荒诞,是一种“肥皂艺术”。克罗格画过一幅《病中的女孩》,画中的女孩面色苍白,直视画面之外,与之相比,蒙克的同名作品更加不安,整幅画仿佛在颤抖,这是因为蒙克在帆布上一遍一遍地抹上厚厚的颜料,画上一阵,再用小刀、画笔柄和铅笔头把颜料刮下来,不断的刮和抹使得这幅画的细节越来越少,连人物的面部都被刻意模糊了,似乎融化在一种狂暴的气氛中。这种手法使得画面布满刮痕,这成为当时批评家最难以忍受的一点。在接近完成的时候,蒙克还特意抹掉了曾经精心处理的窗户和花盆这些细节。这是他对于自己童年的再现,不断的涂抹似乎是对于创伤记忆的重新处理,然而这种治疗方法并不理想,他后来又重新画了好几次。最早的一张画被他自己毁了。他说:“几乎没有艺术家曾经体会过我在《病中的女孩》里倾注的那种悲痛。”然而当时挪威著名的现实主义画家古斯塔夫·文采尔说:“我觉得它恶心,蒙克,一幅垃圾。”1888年冬天,在一次醉酒之后,蒙克被一个敌视他的艺术家扔进冰冷的河水,差点冻死。

1889年,蒙克在一幅名为《春天》的油画里重新修改了《病中的女孩》,这次他把风格调得积极和明亮了一些,然而依然没有得到什么正面的评价。好消息是,这一年他得到政府的奖学金,得以前往巴黎留学,在那里他接触了伟大的古典艺术和最新潮激进的画家的作品。一个月之后,有人告诉他,他的父亲死了。

蒙克为斯特林堡所作肖像画

二、柏林

在此事之后,蒙克陷入巨大的沮丧,有几个月的时间几乎无法工作。此时的蒙克已经完全不信宗教,他便能够确信他再也无法与死去的父亲重逢。他们的最后一次相见并不愉快,但也并非吵得面红耳赤,他的父亲还到码头来送他上船。他开始重新审视汉斯·耶格教给他的那些价值观。他在法国待了约三周的时间就返回了挪威,在1889至1892年,他多次往返于法国和挪威,在那里结识了很多画家。这段时间里,米莉的情况急速恶化,她离婚后嫁给了一个二流演员,不得不在夜晚的酒吧里为了生计唱歌。蒙克依然一贫如故,依靠国家并不富足的奖学金和家里的一点资助生活。他常常饿得拿不动画笔。他在1889年的作品《卡尔·约翰大街上的乐队》如今藏于苏黎世美术馆,当年他用这幅画换了一双鞋。他和陀思妥耶夫斯基一样,迷恋上了赌博,作于1892年的《在轮盘赌旁边》即是他在赌场所见。他并不总是输,但有一次他输得一分都不剩,赌场为了防止他当场自杀,塞给他钱让他坐火车走。1890年,37岁的凡高在疯狂中自杀。次年,31岁的乔治·修拉(著名印象派画家,代表作为《大碗岛上的星期日下午》)死于白喉。这大大刺激了蒙克,他害怕自己也时日不多,便在恐惧中不顾一切地创作。他的房东说他一天能画好几张画。有时候他甚至趁着月光,在院子里作画。

他也画了些印象派作品,1890年的《卡尔·约翰大街的春天》(Spring Day on Karl Johan Street)和1891年的《拉法叶大街》(Street Lafayette)是其中他最杰出的两幅。如果说他之前的许多作品还受到印象派画家尤其是凡高的影响的话,等到他在1892年画出《绝望》和《卡尔·约翰大街之夜》(Evening on Karl Johan Street)的时候,他已经完全成为我们所知的蒙克了。《绝望》是《呐喊》的前作,不用细看就能发现两幅画在内容上的相似性。而《卡尔·约翰大街之夜》几乎可以看作是欧洲第一幅描绘都市生活苦闷的画作,这条大街是奥斯陆最繁华的街道,如今依然非常热闹。而画中的人物面如鬼魂,似乎要冲出画面逃离现实。在1892年10月的奥斯陆展览中,他展出了包括这两张在内的50多幅作品。

奥斯陆主流艺术界一贯认为他是疯子。画家和评论家们已经懒得从技术上审视他的作品,他们断定这种画只有疯子画得出来。蒙克有些时候也不禁怀疑自己是不是真的要疯了。让他痛心的是,他的朋友们也用他的精神状态来为这些画辩护。他从此与奥斯陆的艺术机构决裂,也失去了代表挪威参加世界性展览的机会。不过在观众里有一位年轻的挪威画家觉得这些作品非比寻常,他向柏林艺术家协会极力推荐蒙克,后者便获得了前往德国的机会。

当时的柏林还没有成为艺术之都,它的艺术观念与巴黎相比大大落后,甚至连“印象派”这个词都属于贬义。皇帝威廉二世还曾公开宣称瓦格纳是个粗俗的小指挥。蒙克的画在这里引起了轩然大波,许多人觉得在其中看到了无政府主义的躁动。然后与奥斯陆一边倒的声音不同,柏林有一群年轻的艺术家认为蒙克的画很有价值,他们与持保守态度的大众和评论家激烈争吵。这件事甚至惊动了威廉二世和文化大臣,两人都觉得蒙克的画“令人恶心”。最后柏林艺术家协会发起了投票,保守派以微弱优势胜出,蒙克的画展在开展第二天就关闭了。然而蒙克并不沮丧,他觉得自己要火了。

果然如此。来自科隆和德累斯顿的画商来找他,希望他能去更多的城市布展。他在德国的头几次布展给他带来了1500马克的收入,这在当时是一个中产阶级家庭一年的收入。这是他在挪威完全不曾享受过的待遇。他喜欢柏林胜过喜欢巴黎。一直到去世,他都觉得德国是他的文化故乡。蒙克非常喜欢瓦格纳,仔细读过尼采的书,说德语的瑞士象征主义画家勃克林(Arnold Boecklin,代表作为《死之岛》)也让他非常仰慕。他很快在这里找到了自己的圈子,找到了一个新的“大咖啡馆”:位于柏林市中心菩提树下大街上的“黑猪”酒吧,据说这里有800多种烈酒。

这里的大祭司是瑞典人奥古斯特·斯特林堡。他是在1892年10月来的柏林,与蒙克相似的是,他在瑞典也不太受欢迎。来德国之前,斯特林堡刚刚离婚,在瑞典欠下了一笔巨债,和耶格相似,他也被指控渎神。来到柏林的时候,他只带着两个箱子,一个是随身衣物,另一个装着他的手稿,这手稿据他说“其中蕴含着足以驳倒牛顿和乃至上帝的理论”。蒙克与他相识不久便给他画了一幅肖像。对比1889年他给耶格的那张肖像,可以发现蒙克画风的转变。斯特林堡非常喜欢蒙克的画,因为他自己也作画,二人便经常在一起讨论。他们二人都认为先前充斥画坛的实证主义思路已经不值一驳,人类才掌握了一点科学知识便自以为已经解开了世界上所有的谜题,但实际上对自己的灵魂尚处于几乎一无所知的状态。斯特林堡的风格倾向于神秘的象征主义,在一幅名为《嫉妒之夜》的画中,出现了云、海、悬崖、松树林,没有什么能够直接和嫉妒这种情感联系起来。而蒙克的《嫉妒》(Jealousy)则要直观得多。斯特林堡代表着典型象征主义的思路:艺术就是为少数能够与艺术家产生共鸣的人准备的,其他人根本不在他的考虑范围之内。蒙克追求用艺术来表现一种共通的情感,如果他使用了象征,也是准备让大多数人都能领会的。这一点在《呐喊》中表现得尤为典型。

《嫉妒》也是一个很好的例子。这幅画里的三个人分别是蒙克自己、达格妮·约尔和波兰诗人普兹拜科夫斯基。达格妮·约尔也来自挪威,是黑猪酒吧的常客。与米莉不同,认识蒙克、斯特林堡以及普兹拜科夫斯基的时候,达格妮还没有结婚。她熬夜、酗酒,声音沙哑,又高又瘦。这四个人常常在一起喝酒,普兹拜科夫斯基是个优秀的钢琴家,达格妮会随着他的琴声起舞,而斯特林堡和蒙克则在一边默默地看着。虽然名义上达格妮是斯特林堡的情妇,但蒙克和普兹拜科夫斯基也都是她的裙下之臣。在《嫉妒》里,蒙克把自己和达格妮画在一起,他们站在苹果树下,似乎是亚当和夏娃,而普兹拜科夫斯基则在画面前景露出苦闷的表情。达格妮是个高超的调情者,蒙克对她又爱又怕。在当时的斯堪的纳维亚文化圈里,女性解放并不是什么值得宣扬的事,比昂松、易卜生和斯特林堡都公开反对女权主义,蒙克受到耶格影响,对此并不反对,然而从传统桎梏中解放出来的乌达、米莉、达格妮这样的女性却令他感到不安,在耶格的圈子里时,乌达曾经多次主动引诱过蒙克,似乎他只是她的一个猎物,而米莉确确实实地将他玩弄于股掌之间,使他成为她欲望的玩具。蒙克觉得这样的女性并不是当初他和耶格主张的“解放”的女性,在他心里,这些女人如同吸血鬼,她们追寻情人,然后再伤害他们以此为乐。她们乐于声称自己是自由的象征,但却利用感情来奴役别的男人。斯特林堡似乎有厌女症,达格妮在他眼里不值一提,在相处了一段时间以后,他便急于将她转手给别的男人。蒙克始终是分享者之一,但并不敢独占达格妮。不过挪威雕塑家古斯塔夫·维格朗(Gustav Vigelang)曾经想把达格妮从蒙克这里带走,两人为此起过争执,维格朗在愤怒中把雕好的蒙克的塑像砸了。两人从此反目。蒙克嫉妒维格朗在世俗上的成功,在如今的奥斯陆市内,维格朗享有一座独有的主题雕塑公园,蒙克觉得自己的艺术成就更大,而维格朗的有些创意甚至是从他这里偷的。

达格妮在转了几次手之后终于到了普兹拜科夫斯基的怀抱里,他们在1893年结婚。她给蒙克带来的影响比米莉更加直接,蒙克把对她的爱和恐惧都直接画了出来。《吸血鬼》(Vampire)、《圣母》(Madonna)以及《死神与少女》画的都是达格妮。他的复杂情感体现在其中,《吸血鬼》延续了他对米莉的恐惧,他担心女人吸走他的能量,影响他的艺术生涯;而《圣母》是以一个性交体位的角度来画的,将女人的性高潮表现了出来;蒙克可能还记得耶格对自己的教导:性是人类最美好的事。圣母(生育)和娼妇(引诱)这两个角色在这一瞬间统一了。然而这幅画为蒙克招致了很大的麻烦,他也被归类成耶格与斯特林堡那样的亵渎者,德国评论界也对他大肆抨击,说他无耻且有伤风化。也许蒙克曾经想过与达格妮结婚,他为她单独创作了一幅真人大小的肖像,留在身边,与自画像挂在一起。在老一代的奥斯陆人看来,这样几乎就类似于结婚仪式了。

图拉·拉尔森和蒙克(摄于1899年)

与已婚的米莉不同,达格妮似乎是真的在践行耶格关于“自由恋爱”的定义,她对每一个恋人都开诚布公。然而她的勇气也带来了不幸,这些鼓吹女性解放的男人无法摆脱世俗的嫉妒以及对女性的轻视,普兹拜科夫斯基后来甚至把家里的钥匙主动递给斯特林堡请求他和自己的妻子睡觉。斯特林堡和蒙克后来对达格妮敬而远之,因为他们无法想象除了他们以外的人也能够和达格妮发生身体关系。达格妮的冒险最终以悲剧告终,除了轻视她之外,普兹拜科夫斯基还信仰邪教,并且常常处于酗酒的狂怒中。为了维持生计,达格妮不得不整日劳动,最终成为普兹拜科夫斯基的奴隶,几个月后蒙克再见到她的时候,她已经风采不再,如同行尸走肉。最终他们不得不靠典当东西和借债度日。

蒙克的精神因此事受到打击,而此时的他也再度陷入了贫困和焦虑。他已经接近修拉去世的31岁,依然在世俗意义上一事无成。展览所得的1500马克扣除寄回家的部分,也已经花得差不多了,他以每幅100马克的价格出售自己的画,结果只卖出两幅,其中一幅还是易卜生的德文译者买的。他不再去黑猪酒吧,换了一个地方买醉,同时也在那里替人画像。他觉得也许是时候回到挪威了。回到奥斯陆后不久,他就画出了《呐喊》。

三、精神病院

奥地利画家奥斯卡·科柯施卡说:“上帝给了蒙克最杰出的天赋来感受恐惧。”《呐喊》是关于人类,尤其是现代人灵魂最直观的一张肖像。它把尼采要说的完全视觉化了:上帝死了,而我们没有任何东西能够取代它(在此后他给尼采的一幅肖像作品里,蒙克对背景的处理手法令人想起《呐喊》)。蒙克在此后的回忆里写到了画中这些扭曲的模糊线条,他认为在那个时刻,自然界的线条和色彩都被打碎了。他在《绝望》(Despair)、《抑郁》(Melancholy)、《焦虑》(Anxiety)等一系列作品中也都采用了类似的背景,《呐喊》也是他本人最满意的一幅,后来他也用版画的手法重新创作了一次。在1910年,他又画了一次《呐喊》。蒙克在给友人的一封信里说:“在那几年里,我几乎要疯了——那段时间里对于疯狂的恐惧一直纠缠着我,你知道我的画《呐喊》吧?我几乎到了极限——天性在我的血液里尖叫——我快要崩溃了……你了解我所有的画,你知道那都是我的感受。在那以后,我放弃了希望,没能力再爱了。”

1895年,蒙克的弟弟安德雷亚斯死于肺炎。安德雷亚斯本来是他这一代兄弟姐妹中唯一健康的,也新近结了婚,是最接近市民生活的那一个。家人的去世似乎不断在提醒他阴云的存在。他从小体弱多病,又长期酗酒,再加上贫穷,身体状况一直处于很差的状态,他相信自己也活不久了。接下来的几年里,蒙克创作了一系列死亡主题的油画。《临终床边》(Deathbed)描绘的是索菲在母亲去世的床边,她用双手捂住耳朵,眼睛瞪大,似乎想要尖叫,然而嘴却紧紧闭着。这似乎又是《呐喊》的另一个版本。而他另一幅《病室里的死亡》(Death in the sickroom)则重现了妹妹索菲去世时的情景。蒙克在画这些作品时,依然在处理自己的记忆。这幅画里的角色甚至包括他自己,但他没有画出自己的表情。根据画中人物的动作,我们可以判断出他们的角色。难以忍受压抑气氛的安德雷亚斯想要离开这个房间,蒙克的父亲站在床边祈祷,前景里是蒙克和他的两个妹妹。其中英格表情僵直,眼睛瞪得很大,而劳拉坐在椅子上,如果她站起来,她的身高将会冲破画面。蒙克认为这样的处理是符合他心中的现实的,他根本不想给画面添加任何他已不记得的细节,他只画下了记忆,和他涌动的情绪。画面上方正中央床头的耶稣像想必他是怀着沉痛的心情画出的,这个似乎很重要的角色并没有能力阻止死亡。

在弟弟安德雷亚斯的葬礼上,一个亲戚恳求蒙克:“你为什么不能画点儿别人会买的画?我知道你能画出来。如果你不在乎贫穷,请你想想我们,你知道我们有多穷。”蒙克无言以对。他依然卖不出画。在柏林时,虽然偶尔有爱好艺术的贵族帮助他,他仍然会因为交不起房租被赶出过公寓。1894年,他在柏林认识了易卜生,次年他带领易卜生参观了自己的画展,然后去大咖啡馆了喝一杯,并去易卜生的书房交谈。易卜生的剧本《当我们死者醒来》受到了蒙克《斯芬克斯》的影响。他很欣赏蒙克的艺术,对他说:“你的敌人越多,朋友也就越多。”易卜生很熟悉这套敌人―朋友的辩证法,他离开挪威的30年间,一直受到祖国文学界的谩骂。他甚至自己也深陷其中,把斯特林堡看成是自己的假想敌。在他书房的墙壁上挂着一幅斯特林堡的巨幅肖像,是他花重金从克罗格那里买来。他说:“有这个疯子在我写作的时候盯着我,我必不敢懈怠。”易卜生在这里说他的对手是疯子并非存心冒犯。此时的斯特林堡正醉心于炼金术,他从巴黎蒙巴纳斯公墓里偷来坟上的土,希望从中提炼出金子。他在法国有一帮朋友,还为他在索邦大学弄了一个实验室。

蒙克在1906年濒临崩溃时所作自画像。除了苦闷的表情,他身后的人也如同鬼魂一般,当时他和日常世界的交流已经出现很大困难

蒙克和他的好友斯特林堡在这段时期内同时表露出精神上的错乱症状。斯特林堡不停地怀疑自己的邻居想要谋杀自己,而蒙克则无法忍受与他的画分离。每当卖出一张画,他就会陷入一个低潮期,他极其想念这些“孩子”,甚至试图去买主家把画借回来。他对于这些画有狂暴的执念,有些与他相熟的买主应允了他的要求,然而他不会把这些画挂在墙上,甚至都不会再一次认真地观看它们。他极其糟糕地对待这些日后价值上百万甚至千万美元的作品,把它们随意地堆叠在乱七八糟的工作室的角落。有时候画倒在地上,他就从上面踩过去,喝水时随意地让水溅到上面。有人回忆蒙克前来找他时说:“那张该死的画让我浑身难受,情况越来越糟糕,求求你帮忙把画扔到阁楼的角落里去。”然而阁楼存放的东西太多把门堵住了。结果蒙克撞开门把画扔了进去:“那是个邪恶的孩子,它总在与我作对。相信我,如果不把它锁在那儿,它会掉下来砸人的头!”

他往返于巴黎、柏林和奥斯陆之间,在巴黎的时候,蒙克还给马拉美画了一幅肖像,给波德莱尔的《恶之花》设计了插图。而在奥斯陆,因为一次误会,他和易卜生的关系终于恶化。当大咖啡馆的服务生拒绝蒙克接二连三的赊账时,喝得醉醺醺的他正好看见了坐在窗边的易卜生。易卜生的怪脾气众人皆知,没人敢去打扰他,蒙克轻率地走过去想要他帮忙,结果遭到了嘲笑。这两位文化巨匠从此再没见过面。1898年,奥斯陆的国家美术馆购买了蒙克的版画作品,这是官方美术界第一次公开接受他的艺术观念。

与富商的女儿图拉·拉尔森交往后,蒙克的经济状况稍微好转了一点。图拉也主动愿意给蒙克当模特,然而蒙克似乎并不很喜欢她。有一次图拉建议他们去大咖啡馆楼上开一个房间,他竟然邀请了一位友人同去,以便在之后的时间里可以一起聊天。图拉热情地追求他,这使他再次感到恐惧。纵观蒙克一生中与女人的关系,从未达到他心中理想的距离,一旦他的情人靠得太近,他就害怕被对方吞噬,而如果她们离得过远,他又感到孤独无助。种种材料表明,图拉在即将年满30岁的时候希望与蒙克结婚,而蒙克想尽一切办法逃避,即使图拉以死相挟。有时候,他把自己画成即将受难的基督,但在另外的时候,他又把自己和图拉画成亚当和夏娃。这段时间,他最重要的作品是《生命之舞》,这也是他“生命”系列组画的结尾。画中一左一右的女人都以图拉为原型,一个美丽的少女和一位衰败的老妪,而画面中间蒙克搂着的红衣女子则是他的初恋,米莉,她代表了充满情欲的青春女子。图拉的步步紧逼使他变成一个彻底的厌女症患者,他在日记中写道:“唐璜引诱那些纯洁的少女……而我生活的时代不一样了,女人解放了,现在轮到她们来引诱和欺骗男人了,这是卡门的时代……这场解放让男人成为弱者。”有时他甚至直接写出了结论:“我不会毫无必要地为了一个娼妇牺牲自己……如果我爱她,她就会背弃我……她那么轻易地就抛弃了很多东西……”《生命之舞》代表了他那三段式的女性观:带着春天般微笑的女子在爱情中会变成嗜血的女妖吞噬男人,最后当她们老去,就会成为美杜莎一般的恶毒老妖怪。蒙克这一时期的许多画反映了他对人际关系尤其是男女关系的极度不信任,他的人物都是缺乏交流的。他们面部空白、没有感官,互相孤立,抱在一起的男女手如棍棒挂钩,死死限制住对方。

这段爱情以一次血腥的悲剧收场。1902年,图拉再次以死相挟,蒙克冲上去想抢下手枪,在争执中枪响了,蒙克右手的一截手指被击中。这件事使他们双方都受了很重的惊吓,图拉远走巴黎再也没有返回奥斯陆,而蒙克周围的朋友纷纷指责他背信弃义。对于蒙克来说,这次走火似乎又是一次提醒,就在上一年,他的前女友达格妮在第比利斯被一个争风吃醋的情人用枪打死了。

但这几年他在奥斯陆画坛的情况在慢慢变好,1901年,他画的《桥上的少女》(Four Gilrs on the Bridge)卖出了1600克朗。柏林分离派的领袖人物马克斯·利博曼(Max Liebermann)也邀请他到柏林展出他的“生命”系列组画。这一系列包括《声音》(The Voice)、《吻》(The Kiss)、《海边的舞蹈》(The Dance on the Shore)、《吸血鬼》、《圣母》、《嫉妒》和《忧郁》等20多幅作品,当然也包含最著名的《呐喊》。这是蒙克人生的顶点。尽管他此后又活了几十年,甚至见证了他的文化故乡德国入侵挪威,他的作品却从未再到达这一系列的高度。这次展览大获成功,德国终于接受了他,人们开始拿他的名字和瓦格纳以及尼采相提并论,未来的表现主义艺术家们也在默默吸取来自挪威的养分。富有的客户越来越多,有人一次性付给了他5000马克。

1905年,蒙克在布拉格的展览再次大获成功。但也正是在这一年,酗酒和长期的精神压力使他接近崩溃。他的行为经常吓到自己,有一次在餐馆里,他忽然拿起芥末、胡椒、辣椒粉和醋拌到一起,用枪逼着坐在对面的朋友吃下去。就在这一年,德国表现主义社团“桥社”成立,一场新的艺术风暴蓄势待发。奥地利画家如古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)、埃贡·希勒(Egon Schiele)等人狂热地崇拜他,有人和他提过好几次,他竟毫无印象。他去了德国一家疗养院治疗酗酒,效果并不显著。这一年,挪威也脱离瑞典成为独立国家,易卜生的儿子曾是瑞典指派的挪威总督,他在推动这件事的过程中扮演了重要角色。

1908年秋天,蒙克终于在一次情绪失控后坠入疯狂的深渊,他的症状包括幻听、幻视,无法分辨真实和想象。但与此同时,他的国家在德国和奥地利之后,终于也读懂了这位巨匠的心灵,奥斯陆国立美术馆开始有计划地收购他的画作,国王发给他皇家勋章。此时距离他画出第一幅代表作《病中的女孩》已有整整22年。

(本文写作得到挪威使馆文化处及奥斯陆蒙克美术馆的大力支持,特此致谢)