艺术创新也要讲度

杨文广

艺术创新也要讲度,强调一下形式的重要性、特殊性就行了,即提高一下大家对赏石艺术形式的新理解和再认识,这个讨论目的也就达到了,没有必要去『矫枉过正』,那样做恐怕真的伤不起。

提 炼

初读到赵德奇先生的文章后,觉得似乎有些离经叛道——当然是用过去的惯性思维。也被赵先生文章里:“这个观点一定会遭到质疑,依据也必是一般哲学意义上内容与形式关系的推导”言中。好在笔者还是放弃了暂时的偏见,冷静下来再次阅读,倒觉得有些名堂。

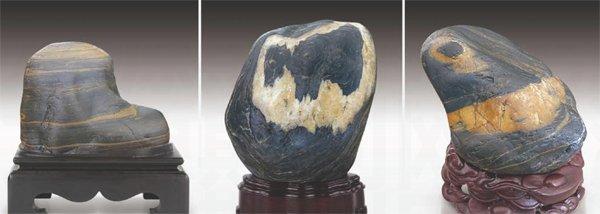

联系石界的当下来看,文中批评的观赏石的鉴赏鉴评中普遍存在的问题,是客观的,我很认同。即主题的挖掘牵强而过度,譬如过分地追求奇石的形象或形似,以至于像猫像狗者泛滥成灾,俗不可耐。有的审美水平已和小孩相差无几,不少联想也太离谱了,根据需要,什么主题都可信手拈来,甚至一方朦胧的画面石里面也发掘出“和谐社会”,几块红色的石头组合在一起也叫“中国梦”。一些石刊中登载的图片,为了拔高主题而无中生有,后果是让圈外人士根本看不懂,觉得这哪里是在赏石,却有点像在“赏傻”。记得笔者五年前曾对此现象写了篇《奇石的无题欣赏》,结果发在网上还挨了顿骂。

关于对形式的理解,赵先生说“在赏石艺术中,形式决定了某方石头可否成为艺术品”,如果我们不领会,可能会觉得赵先生在大放厥词。听起来刺耳。其实他的观点没有错,因为前提讲的恰恰不是天然奇石,而是观赏石艺术品,他谈的正是赏石艺术,而且涉及到了一些具体的表现形式,并有自己的理论探索实验例证。现在国内兴起的戈壁小品石组合的玩法,就是巧妙运用各种艺术元素和形式来表达当代观赏石的艺术之美,比较起那些单一的表现手法来说,其艺术氛围和视觉效果当然更好,也更有品位,赢得喝彩。

但我读到赵先生“一方观赏石是否能成为艺术品,与它表达的内容无必然联系,与它完美的形式有必然联系,甚至,形式可单独地成为艺术品”的新颖观点时,就觉得有失偏颇,不敢苟同了。我个人以为,凡事皆有度,形式创新绚丽多姿,是时尚也是好事。但如果一味精研细作地在形式上创新,肯定会喧宾夺主,直接影响到艺术主题的表达。近年,经常看到一些人在玩石上,消耗大量的脑力、物力和财力,如昂贵的玛瑙珍品,考究的仿古红木底座,精致典雅的礼品包装,为追求完美的奇石艺术品而不惜血本,一掷千金,达到了极致。但这毕竟是少数人的贵族消费和高档享受,似乎与艺术细胞的多少无关,与赏石的素养以及水平的高低,并没有必然联系。

如果我们在赏石过程中,彻底否定内容与形式的对立统一关系,硬要说谁决定了谁,或者谁又被谁决定,艺术理论上的是是非非真是讲不清楚。毕竟国内目前赏石层次的差异性太大,争论起来也都是智者见智,愚者见愚,其结论都可以自圆其说,但现实意义并不大。因此我认为艺术创新也要讲度,在赏石界强调一下形式的重要性、特殊性就行了,即提高一下大家对赏石艺术形式的新理解和再认识,这个讨论目的也就达到了,没有必要去“矫枉过正”,那样做恐怕真的伤不起。

——石界抗疫系列报道