天使

里则林

一

我人生中第一次打架发生在幼儿园。那年我还在小班,在幼儿园的小广场看见大班的一个女孩被一个胖子推倒了。

我立马像条小猎犬一样从队列中蹿了出去,双眼通红地又喊又叫,愤怒地用双手砸在小胖子身上,却觉得自己手好痛,然后哇的一声就哭了。

小胖子全程惊愕,被吓呆了。直到发现他自己的手正被我抱着用嘴啃,才猛地抽离出来,往远处跑去。

我气喘吁吁地坐在原地,觉得爽爆了。

那个被推倒的女孩是我的姐姐,她和我同月同日生,但是早了我两年。

小时候姐姐很聪明,相比之下我像个弱智儿童。比如姐姐在街上看见什么好吃的、好玩的,不会直接叫爸爸妈妈买,而是跑到我跟前对我说:“弟弟,那个东西很好,但是爸爸妈妈不会买给我们的,所以你千万别叫爸爸妈妈买哦!”

我听完这话,整颗幼小的心灵碎成了渣:东西很好,但是不会买给我们?然后在甚至还没搞清楚到底是什么东西的情况下,我直接往地上一坐,放声大哭。

妈妈会马上跑来焦虑地问:“怎么了?”

“那个东西很好,我要!”

“哪个东西?”

于是我就蒙了,马上看向姐姐,姐姐用眼神给我指引了一个方向,我顺手一指,过不了多久,东西就会到手,并且是姐姐的手。

姐姐说她还很小的时候,看见更小的我躺在婴儿床上,妈妈总是在焦头烂额地照顾我,那时她就很讨厌我,觉得我把她的妈妈抢走了,所以姐姐从来不照顾我,没事就喜欢戏耍我,让我哭着要东西也是她戏耍我的把戏之一。

后来上幼儿园,姐姐总是故意加快步伐走在前面,我在后面得吃力地一路小跑才能跟上。有一天,姐姐转过来让我别老跟着她,我无助地站在原地,很委屈地说:“那我不知道跟着谁了呀。”

姐姐说那天她一下子才觉得自己有一个弟弟,要好好照顾他,她才变成了一个姐姐。

儿时爸爸妈妈很忙,每天幼儿园放学之后,我和姐姐会一直站在门卫处等父母来接。每次等久了,我就觉得爸爸妈妈可能不要我们了,伤心得放声大哭起来。

每当此时,姐姐会拍拍我的头,让我看她的手掌,对我说:“姐姐会魔法,能看到爸爸妈妈已经在来的路上了!”

我吸着鼻涕将信将疑地看着她,她马上又低头看着手掌继续说:“他们还买了水果、蛋糕和很多小玩具。”

我问她:“真的吗?”

姐姐很认真地对我点点头,我就停止了哭泣。

姐姐用这种魔法让我安然地度过每一个等待父母来接的黄昏。

不久之后我家有了保姆,负责接送和照顾我们两个。可是那个保姆喜欢打牌,常常忘记时间。在一个暴雨后的黄昏,放学后的我们等待了许久,迟迟不见保姆的身影,眼看天就要黑下来了,姐姐只能独自拉着我回家。

在过一条大马路的时候,暴雨后的积水还没排走,水淹到了姐姐的膝盖、我的大腿,我吓得不敢再往前走了。姐姐看了周围许久,发现没有人能够帮助我们,于是她走到我面前半蹲下来,让我趴上去。

姐姐就这么一步一步地背着我蹚过了一整条积水的大马路。

在那些父母忙得不可开交的幼年时光,姐姐在我心目中像全能的神:她能带着我上幼儿园,又能带着我回家;我发烧时,她一边拿着电话听求助热线,一边笨拙地给我敷毛巾,往我脸上洒水;她常常拉手风琴给我听,也会拿着一本本连环画,在我们都不怎么识字的情况下,根据她的理解把故事讲给我听。这些在我心目中都是很了不起的事情。

我读到大班那年,生活突然发生了变化,家里的生意出现了一些问题,姐姐无奈要被送去外婆家寄养一年。

临走时姐姐递给我一支顶端有只小青蛙的自动铅笔、一块橡皮擦,还有几个小本子,对我说:“这是姐姐用平时攒下来的零花钱买的,打算等到你上学前班的时候送给你,到时候会用到这些,现在提前送给你了。”

我接过后点点头,过了一会儿姐姐又从小书包里小心翼翼地拿出一个自己用易拉罐做的笔筒,外面敷了一层纸,纸上涂得五彩缤纷,写着“生日快乐”,递给我后接着说:“马上你又要过生日了,这是姐姐给你做的生日礼物。你就不要再找爸爸妈妈要礼物要蛋糕了。”

我又点点头,姐姐又强调了一次:“这次是真的哦,你不能吵着要礼物,这次你要懂事。”

我便似是而非地明白了点什么,用力地点着头。看着姐姐背着一个小书包和外婆离去的身影,我突然想起马上也是姐姐的生日,我却没有礼物可以送给她。看着那个笔筒,我流下了伤心的眼泪。

二

姐姐去了外婆家的日子里,妈妈总是给我煮一锅粥放在家里,然后就和爸爸出门工作了。我常常一个人在家里发呆一整天,翻烂了家里所有的《三毛流浪记》连环画。

我常常忍不住想,姐姐在什么地方,在干什么,却再也没有哭过。我那时想,等我再见到姐姐的时候,她就会发现我已经不哭闹了。

那一年,家里总是有堆积如山的半成品衣服,每天夜晚都能看到父母蹲在客厅汗流浃背地给那些衣服钉纽扣。那时我才明白,我的生活突然变化这么大,再也没有娇生惯养、到哪都有人哄着的日子,所以我再也没有对父母撒泼耍赖地要过任何东西。

半年后,我们到了另外一个城市。在陌生的地方,我渐渐发现自己身上总是有姐姐的影子,比如面对陌生人时,我会想,如果是姐姐会怎么做?在需要问路时,我会想,如果是姐姐会怎么开口?那时我还害怕搭乘手扶电梯,站在下面时,我又会想,如果是姐姐,已经一步踏上去了吧。然后我就一步踏了上去。

我常常拿着一盒蜡笔,在纸上歪歪扭扭地画画,画面内容大部分都是姐姐,有时她站在一片绿色的草坪上,有时她站在五颜六色的彩虹里,还有时,她在一片灰蒙蒙里,只有背影。

又半年之后,姐姐回来了,小孩子总是长得很快,一个月不见都变化很大,何况一年。吃饭时我和姐姐对视一眼,感觉很陌生,仿佛第一次见面。在接下来的日子,我们很少对话,不像曾经那样无话不谈了。

直到我上小学的前夕,我坐在阳台上对姐姐说:“我觉得很害怕。”

姐姐:“为什么?”

“我就是觉得上小学很害怕。”

接着姐姐笑着跟我说了很多关于小学有趣的事,还把她的红领巾拿出来给我戴上,说我戴起来很好看。

最后姐姐趴在阳台上问我:“这一年过得好玩吗?”

我摇摇头说:“放假我都是一个人在家。”

姐姐趴在阳台上没有说话,晚风吹过来,她的头发飘了起来,却遮盖不住她被夕阳的余晖映红的脸和眼睛。

三

我15岁那年,姐姐已经17岁了。由于我在校表现不好,操行分不及格,所以姐姐上到高三时,我还留级在初中部。

姐姐在青春期喜欢看《幻城》和《梦里花落知多少》,而我只看《火影忍者》和《古惑仔》。姐姐喜欢逛街,而我只喜欢坐在街边和一大群江湖兄弟抖脚。

所以我们完全没有共同语言,除了同住一个屋檐下,没有任何交集。

其实她在这之前的两年,就开始对我有一种莫名的疏离感。甚至某一段时间,我们因为争吵过多,而彼此仇视。

加上我的朋友们都很放浪形骸,特别有一个叫夏天的,没事喜欢在我家玩耍,一玩耍就是几天,常常在客厅的厕所洗完澡,什么都不穿就往我房间走。那天正好姐姐开门从房里出来,被吓得目瞪口呆,一只拖鞋往他脸上飞去,他委屈地捂着脸跑回我房间来,找我借一条内裤。

我们就这样成了一对彼此嫌弃的姐弟,从不允许对方踏进彼此的房间。

姐姐在叛逆期也很叛逆,常常大声跟父母争吵。每当这个时候我总是正义凛然地挺身而出,帮着父母一起批评姐姐,纯粹觉得好玩;而在我与父母争吵时,她也如此。

但只有一次姐姐与父母争吵时,我没有出去帮着父母批评姐姐。

那天姐姐情绪激动,说从小到大他们只爱弟弟,把她一个人送走,什么事都偏着弟弟,一起犯的错都是批评她,然后她就哭了,爸妈也沉默了。

我在房间里静静听着,感到了内疚。

我想,在一个家庭里,子女中受委屈最多的,常常都是较为年长的那一个,因为大人们对他们的期待更高,要求更严,期待他们能带好下面那些小的。

那天我突然很想去安慰姐姐,只是走到她紧闭的房门前,又没有了敲门的勇气。回到房间,我坐在床上,拿出小时候和姐姐的那些合照,一张一张地看,想起她从小送我的那些礼物,有一种莫名的伤感。

没过多久,我初中毕业了,接着就被发配到小岛去上高中,而姐姐去上了大学。

我们聚少离多,我常常看到与“兄弟姐妹”相关的字眼,也会想念自己的姐姐。但毕竟是过了小时候那么直白的年纪,很多话都只放在了心里,特别是对那些亲近的人。

长大以后,我常常假装看不起姐姐,总是嘲笑她写一些“傻乎乎”的QQ签名,看一些莫名其妙的书,和一些同样“傻乎乎”的人交朋友,进行一些“傻乎乎”的休闲娱乐。

但慢慢我才发现,对她的这种鄙视,是出于羡慕。

姐姐常常会在某天突然消失,像小时候那样,接着就能在她的朋友圈里陆续看到许多世界各地的美景,得知她在路上认识许多外国人,和他们交流,和他们成为朋友。她还可以只身一人去西藏一个月,然后带回来好多见闻。姐姐总能直率地上前靠近所有想靠近的人,有坚定的信仰,且从不害怕自己遇见坏人,愿意相信和付出。

我不曾有过像她一般的勇气,却一直想成为她那样的人——遵循着自己当下的想法立即行动,或是毫无恐惧、满怀激情地去一些遥远而陌生的地方。

我在高中毕业后,出人意料地考上了一所本科院校,去上了大学。没过多久,姐姐毕业了,她选择了去其他地方工作。

四

一个晚上,母亲问我:“今天怎么不开心?”

我说我想姐姐了,于是和爸爸一起开车去看姐姐。穿过一条脏乱的小巷,到了姐姐狭窄的出租屋,屋里只有一张床和一些简单的电器,桌上放着两个苹果。

姐姐却一直兴奋地跟我们说着附近那些好吃的东西,直到我们走出去,经过那些“美食”时,才发现全是一些看起来很不卫生的小菜馆、路边摊。

凌晨的时候,姐姐站在路边,坚持要送我和爸爸离去。

我透过车窗,看向姐姐,觉得她站在昏黄的路灯下,显得那么形单影只、矮小瘦弱,一股莫名的心酸涌上心头。

回过头来,才发现一晃好多年,我早已比她高出一个头。她再也不能背着我蹚过一整条积水的马路,反倒是她在我心里变成了一个需要人照顾和保护的小女孩。

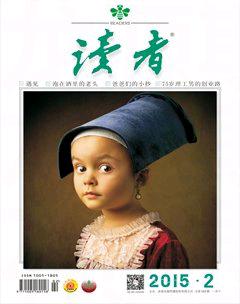

想起小学一年级时,美术老师让我们画一个亲人,我在纸上画了一个瘦小的女孩,小女孩背后却有一对大得占满了整张纸的翅膀,在画的右下角,我歪歪扭扭地写了“姐姐”两个字,然后交了上去。

“记得有一年,你去了外婆家,我就再也没有哭闹过。也许是那时你不在身边了,我知道没有人会魔法了。小时候你让我误以为世界总是晴天,到头来才明白,是因为你张开翅膀,挡住了所有风霜雨露。”

像天使一样。

(邦 邦摘自《ONE·一个》王 青图)