基于城市意象理论的中等尺度空间意象研究

——以东北师范大学本部校区为例

王 敏,李广全

(东北师范大学地理科学学院,吉林长春130024)

基于城市意象理论的中等尺度空间意象研究

——以东北师范大学本部校区为例

王 敏,李广全

(东北师范大学地理科学学院,吉林长春130024)

基于质性研究、认知地图以及问卷调查法,结合凯文·林奇的城市意象理论和中等尺度的校园空间的具体情况,对东北师范大学本部校区校园空间意象要素的公众感知特点、分布特征以及意象感觉品质进行了研究,并与大尺度的城市空间意象进行了比较.研究结果表明:人们对于中等尺度空间意象要素的关注和把握与大尺度的城市空间意象在道路、边界、区域等要素的感知方式和特点上均有明显区别.在此基础上,针对中等尺度的城市空间的规划与调整问题提出了相关建议.

城市意象;认知地图;空间规划

20世纪60年代后期,城市地理学量化研究方法遭到前所未有的质疑与批判,引发了风行于70年代的“行为革命”,关于城市意象的研究也随之展开[1].城市意象空间分析认为感应是人类行为决策的基础,重视研究城市内居民个人或群体对城市环境的感应,这是与其他城市空间结构分析相比最突出的特点[2].感知研究的方法可以追溯到20世纪初,凯文·林奇(LYNCH.K,1960)的《城市意象(The Image of the City)》一书被普遍认为是城市意象研究的里程碑.

林奇认为,虽然每个城市中的居民对城市的感应不同,但“任何一个城市似乎都有一个共同的意象,它是由许多个别的意象重叠而成的复合意象,或者说是一系列的公共意象,其中每一个都反映了相当一些市民的意象”.所谓城市意象,是指由于周围环境对居民的影响而使居民产生的对周围环境的直接或间接的经验认识空间,是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市印象,也是居民头脑中的“主观环境”空间.林奇通过对波士顿、泽西城和洛杉矶三个城市的研究发现,人们明显地倾向于将其心中的城市意象按道路、边界、区域、节点及标志物五种元素进行构造.并且,这些元素无一是独立存在于人们的意识中的.区域与节点构建在一起,并由边界来界定,被路径渗透,而标志物就闪耀在其中.要素在城市意象中的分布、可识别程度和空间组合结构等形成城市意象空间的特点[3].

我国在城市意象方面的研究起步较晚,主要集中在近20年,并取得了一些成果.目前,我国的城市意象研究主要有三大主题:一是在认知地图五大要素的基础上,揭示各个城市的意象结构;二是寻找地方特色的城市意象研究;三是关于城市规划和设计的评估[4].实证研究对象则主要集中在北京、广州、大连等特大城市[5-6],而社区微观尺度意象空间的研究以及研究方法的讨论则相对较少[7].

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

本文选取了中等尺度的高校校园作为研究对象,规模适中,使用者接触频繁,易于直接感知和认知,且高校校园使用者年龄、文化背景大致相当,使用规律比较简单,组成元素比较完整[8].同时,由于高校校园的使用者定期更换(每年都有新生入学),受访比较频繁,对其空间意象的研究及校园空间环境建设具有重要意义.

东北师范大学是东北地区创建较早的综合性大学,其本部校区坐落于吉林省长春市人民大街与自由大路交汇处,占地73hm2,校园内部公共服务设施比较齐全,整体空间结构比较完整,对其空间意象的研究具有较强的可操作性和参考价值.

1.2 研究方法

主要采用质性研究和认知地图法,并辅以问卷调查法.

质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情景下采用各种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动[9].在本次调查中,质性研究被作为获得对现象和规律的解释的重要途径.

认知地图一词最早由心理学家托尔曼提出,他曾以白鼠为实验对象,研究其在迷津中的寻址能力.1960年美国城市规划师林奇首先对城市认知地图进行了研究,其方法和理论逐渐被改进并推广到其他物质环境中.认知地图法要求受访者较快地画出研究区域的平面草图,并列举出其中的独特要素,描述相关的实际生活体验[10].认知地图直观地反映了受访者对东北师大校园的主观意象.

本次调查共计发放问卷50份,回收有效问卷36份.受访者主要是东北师大在读本科生,在校居住时间1~4a,按性别、文理科、寝室楼、居住时间均匀取样,样本具有代表性.

2 意象元素与空间结构分析

2.1 基本要素分析

2.1.1 道路

道路是观察者习惯、偶然或是潜在的移动通道,在城市意象的研究中,人们通常将道路作为意象中的主导元素.人们在道路上移动的同时观察着城市,其他的环境要素也是沿着道路展开布局.

在对大城市的城市意象描绘中,道路(尤其是主干路)常常被作为整个空间意象展开的重要依据.如1993年李郇、许学强通过对广州城市意象的研究认为,道路是广州城市意象的主要构成要素,在所有构成要素中占了68%;2001年,顾朝林、宋国臣对北京城市意象空间及构成要素的研究也表明,道路是构成认知草图的重要元素和框架要素,甚至有的认知草图上只有道路要素.

然而,本次东北师范大学校园空间意象的研究数据显示,大多数受访者在描绘校园空间意象认知草图的过程中并无明显的道路意识.44.4%受访者在绘图过程中既没有画出道路网结构,也无明显依据道路结构绘图的意识;38.9%的受访者在图上未画出道路,但有依据道路排列其他地物分布和掌握其他地物比例、尺寸的意识(见图1a);仅16.7%的受访者在图上有明显的道路网痕迹,而道路网比较完整且清晰的只占11.1%(见图1b).

图1 受访者草图案例

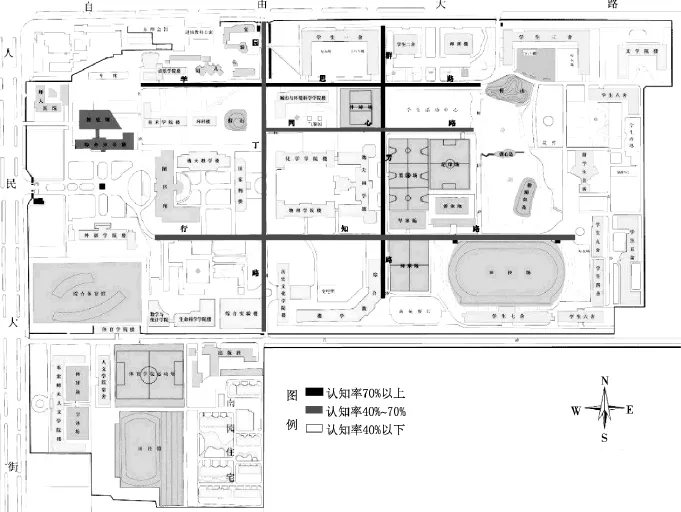

在画出道路网或者体现道路意识的认知地图中,认知率达到70%以上的有群芳路、学思路;认知率在40%~70%的有行知路、园丁路和同心路;其他均不足40%.由此得到如图2所示的校园空间意象道路认知率层次结构图.值得注意的是,在接受访问的受访者中,无一对校园内道路的名称有清晰的认识.

与相对大尺度的城市意象不同,中尺度的校园空间意象对道路网的依赖性明显较低,对道路名称的关注度也极弱.这是因为大尺度的城市空间要素丰富、复杂、多变,道路作为城市空间中形象鲜明的线状要素,可以将其他要素串联起来,从而方便人们辨识空间,因此,在大尺度、要素复杂的空间中,人们对道路要素的依赖性更强,对道路网的认知程度也更高.而中尺度的校园空间相对来说要素比较简单,人们对空间要素的把握也就比较直接,道路要素的功能性减弱,导致道路的认知率也大大降低.

2.1.2 边界

边界是两个部分的边界线,是连续过程的中断,多为线性要素,对应的实体如道路、围墙、水系等.

东北师范大学本部校区西临素有长春市龙脉之称的人民大街,东与吉林省体育学院一墙之隔,北依自由大路,南枕文昌路.然而认知地图的结果统计显示,仅27.8%的受访者将文昌路以南的师大区域(体育学院、文学院以及南园小区)画入了草图,这意味着在大多数被访者的意识中这部分从师大本部校区的平面图上被割离下来,超过三分之二的受访者对这部分校园空间的认知是不完整的.基于以上的调查情况,关于边界的意象研究将人民大街、自由大路和文昌路作为主要对象.

从认知地图的调查与分析结果来看,大多数受访者在绘制草图的过程中有边界意识,具体反映在绘制过程中会将临界地物沿边界对齐,并以此为草图绘制的线索和依据之一,但是只有少数受访者会明确画出边界,极少数受访者会画出边界并且以文字加以注释.其中,自由大路作为校园北部界线,27.8%的受访者画出了该边界,仅22.2%的受访者画出边界并且标注了自由大路字样;33.3%的受访者画出了人民大街界线,16.7%的受访者标注了人民大街字样;文昌路被44.4%的受访者作为边界画出,并且其文字标注率亦为44.4%.

图2 校园空间意象道路认知率层次结构图

由图3可以看出,同样是作为边界,文昌路虽然道路级别低于自由大路和人民大街,其在受访者草图上的线形画出率和文字标注率均明显高于自由大路和人民大街.通过对受访者的进一步访谈,发现文昌路由于沿街摊贩、饭店、理发店等生活服务设施比较丰富,与受访者的日常生活联系更为紧密.由此可以尝试做出如下推论:对于中尺度的校园空间意象,与受访者生活联系紧密的元素更容易被突出.

校园的东部以围墙的形式与吉林省体育学院隔开.调查研究发现,本应是折线形的边界,88.9%的受访者将其简化成了直线形.说明大多数人会不自觉地简化对日常生活影响较小、形态较为复杂的空间意象,倾向于简单而规律化的空间感知方式.

2.1.3 区域

在城市意象理论中,区域被认为是城市内中等以上的分区,是二维平面,观察者从心理上有“进入”其中的感觉,因为其具有某些共同的能够被识别的特征.对于中尺度的校园空间意象而言,区域主要包括大型建筑物、树林、草坪、人工湖、假山等具体地物.从本次调研结果来看,区域在校园空间意象组织方面的地位远远胜过道路,大多数受访者倾向于将区域间的拓扑关系作为绘制意象草图的重要参考依据.通过对认知草图的数据处理,得到东北师范大学本部校区校园空间意象区域层次结构图(见图4).

图3 校园空间意象边界要素对比

图4 校园空间意象区域层次结构图

由图4可知,认知率75%以上的区域主要分布在校园的西部,即正门所在方向,且以图书馆为中轴.大多数受访者表示,由于西门面向长春市主干道之一的人民大街,交通便利,是师生进入学校的主干道;另外,图书馆作为学生主要的学习场地之一,人流量较大,因而图书馆及其附近主要建筑都获得了较高的认知率.而认知率在60%~75%之间的区域分布则呈现如下规律:毗邻认知率在75%以上的区域或者处于学生活动中心附近.如校史馆毗邻认知率较高的行政楼,田家炳楼则与逸夫教学楼和图书馆呈现半围合形态.而北苑餐厅是东北师大本部校区学生活动最集中的场所之一,其东侧的静湖是校园内重要的休憩、游玩景点之一,南侧的篮球场和足球场则是很受欢迎的运动场所.这片区域的认知率也较高.

比较遗憾的是,本应该是校区颇具特色的景点的生命广场和学林认知率水平却较低.受访者表示,由于这两处景点与日常生活无紧密联系,一般学生活动也很少涉及这两处区域,因此在凭借第一印象绘制认知草图时会忽略掉这些区域.另外,体育学院、文学院和南园住宅区空间意象的认知率也明显低于其他学院和居住区.造成此现象的重要原因之一是大多数本科生(除体育学院的学生外)的日常学习和生活空间集中在文昌路以北的校园区域内,而较少涉及该区域或与该区域联系较少.

2.1.4 节点

林奇认为,节点是城市中观察者能够进入的战略点,是人们往来行程的集中焦点.节点具有连接和聚集的作用.作为连接点,可以是交通线路中的休息站、道路的交叉或汇聚点,是一种结构向另一种结构的转换处;作为聚集点,可以是某些功能或物质特征的浓缩,如街角的集散地或者是一个围合的广场.

对于中等尺度的校园空间来说,节点主要体现为连接作用.就此次针对东北师范大学本部校区的认知草图来看,有意识的节点只存在于部分意象结构图中,而且多表现为简单的道路的交叉点,如学思路与园丁路的交点、行知路与园丁路的交点等.

2.1.5 标志物

标志物是居民认识城市的重要参照物.通过要求受访者在意象草图上标示出其心目中最有趣的和最重要的标志物并进行评分排序,得到如下分析结果.

大多数受访者默认的标志物类型是建筑空间,并且作为校园空间的主要使用者,在判定最有趣和最重要的标志物时,空间的功能和服务水平常被作为衡量的主要依据.从图5可以看出,最有趣的标志物认知率分布中,静湖与体育馆均达到了20%以上,图书馆紧随其后,成为排名第三的最有趣的标志物.图6显示了最重要的标志物的认知率分布,图书馆以比较明显的优势成为最重要的标志物,北苑作为学生餐厅和师大学生活动中心与静湖分列第二和第三.可见,相对于具有部分特定使用者的各学院楼、教学楼来说,功能丰富且使用者更加广泛的区域在最有趣和最重要的标志物的认知水平上更具优势.

图5 最有趣的标志物认知率分布

图6 最重要的标志物认知率分布

此外,亦有少数受访者认为2012年在图书馆东侧落成的孔子石像以及图书馆门口的刻有“勤奋创新,为人师表”的校训石是本校区颇具特色的标志物,但是总体上这类景观小品作为标志物所获得的认知率水平较低.

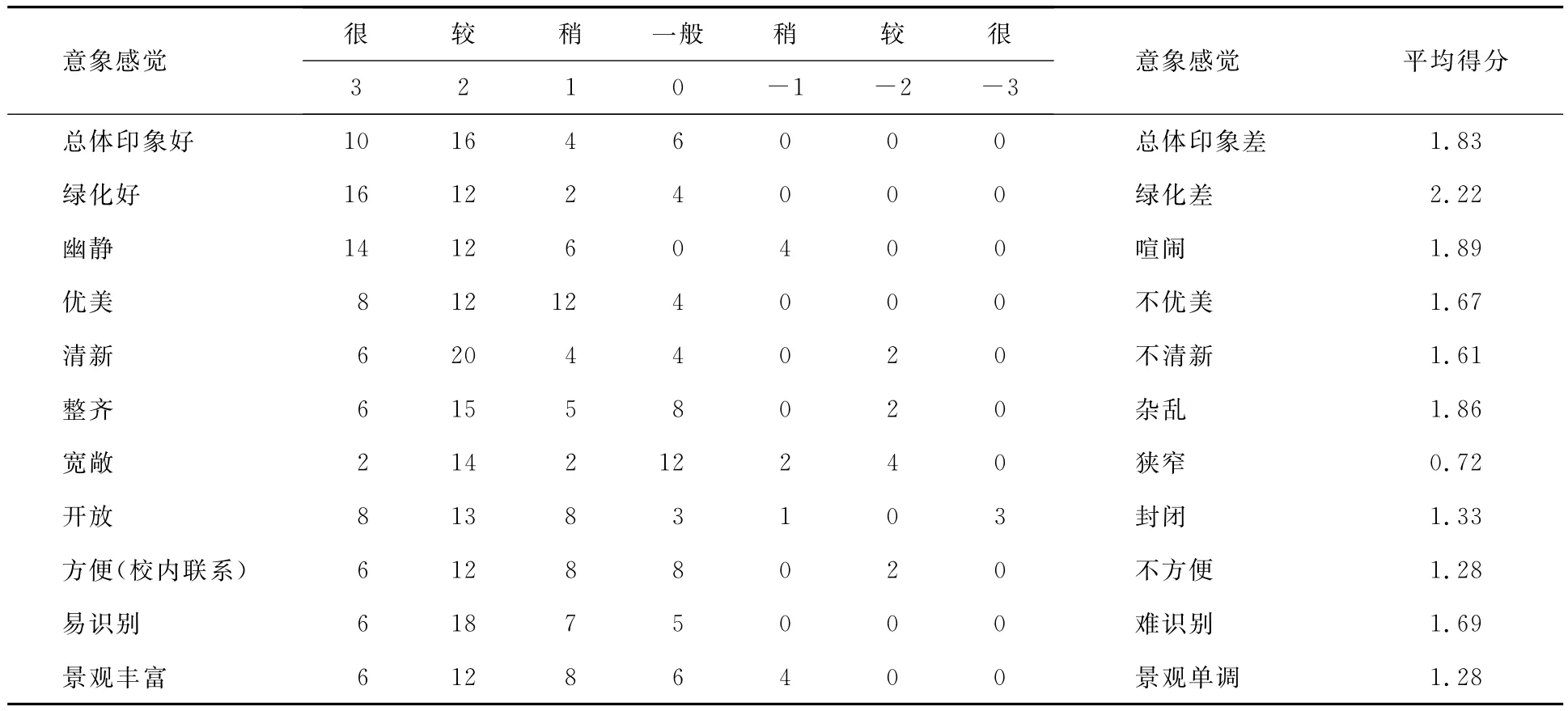

3 意象感觉品质评估

通过问卷调查,得到受访者对校园空间意象感觉品质的评估统计表(见表1).从表1可以看出,受访者对校园空间意象评估总体上是积极的.将平均得分按就近区间进行划分,如总体印象平均得分1.83分,在以2为中点的(1.5,2.5)区间内,则总体印象可以描述为较好.由此可以得出,受访者对校园的意象感觉品质的形容词可以表达为总体印象较好、绿化较好、较幽静、较优美、较清新、较整齐、一般宽敞、稍开放、校内联系稍方便、较易识别和景观稍丰富.

表1 校园空间意象感觉品质评估统计表

4 结论与讨论

综上所述,东北师范大学本部校园空间意象可以描述为以西校门、图书馆所在轴线为中心,沿学思路和行知路辐射出去的块状分布结构.路网结构不明显、对道路名称意识淡薄是其与很多城市意象空间研究案例的显著区别.边界方面,文昌路对东北师范大学本部校区的意象空间形成了割裂,东部折线形围墙被异化简化成直线形围墙,体现了人们的意象空间与现实空间存在着差异,意象空间在本案例中表现为边界被简化了的现实空间.校园意象空间与城市意象空间的不同点还体现在对节点的认知上.由于校园空间相对于城市空间尺度较小,节点的连接和聚集作用相对被弱化,体现在认知草图上节点作为五要素之一相对于其他要素明显被忽略.

校园空间意象是对校园空间的认知,是校园空间环境在人的意识中的反映和再现.通过对校园意象空间的研究,可以发现意象空间要素认知率的分布状况,揭示实体空间与用户之间的交互规律,从而为提高校园空间的识别性、建立起校园的整体秩序、增强人们对校园环境的感知程度和亲切感等方面的建设提供参考,使师生更好地熟悉、利用校园空间,促进教学活动的顺利开展.正如美国斯坦福大学第一任校长大卫·乔丹在斯坦福大学首期建筑完工暨开学典礼上所说,“那些长廊和庄重的柱子,那一池池的棕榈树将对学生起着同样重要的教育作用,就和化学实验室一样,实实在在……这庭院中的每一块石头都在进行着教育.”

结合本文研究,关于东北师大校园空间规划可以尝试在以下几方面做出改进:

(1)关注主干道路景观设置的连续性,突出和美化道路要素.一方面可以通过道路两侧盆景的设置、道路边界的设计来实现道路景观的连续性;另一方面可以考虑将道路景观特色与道路的名字相结合,通过路灯、广告牌的风格来凸显各自的特色.

(2)提高校园建筑风格的一致性,尤其是被文昌路割离开来的文学院、体育学院与本部主体建筑风格上的一致性;同时适当强化校园建筑与校外建筑的区别,从而完善校园空间意象的完整性.

(3)抓住校园空间的关键点,有机分散重要标志物的地理空间位置,比如可以以校园正西面的图书馆、西南体育馆、南部生命广场和学林、东部静湖、北部北苑餐厅作为关键点,进行重点投资和建设,便于使用者们对校园整体空间的感知和识别.

空间意象是地理形象化思维模式的体现,既提供了一种地理信息的组织方式,又为地理信息提供了一种形象化的表达方式[11].林奇的城市意象理论是空间意象理论中比较成系统的理论.虽然城市意象理论作为一门比较新兴的理论还存在诸多不足和明显的局限性,但对城市空间形态研究和设计标准的制定无疑起到了积极作用.如何将该理论运用到中等尺度的社区空间中去,从而赋予该理论更具体、更详细的研究价值,是一个值得深入探究的课题.

[1] 汪原.凯文·林奇《城市意象》之批判[J].新建筑,2003(3):70-73.

[2] 许学强.城市意象空间[G]//陈述彭.地球科学系统.北京:科学技术出版社,1998.

[3] [美]凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,译.北京:中国建筑工业出版社,1990.

[4] 徐磊青.城市意象研究的主题、范式与反思——中国城市意象研究评述[J].新建筑,2012(1):114-117.

[5] 顾朝林,宋国臣.北京城市意象空间及构成要素研究[J].地理学报,2001,56(1):64-74.

[6] 李郇,许学强.广州市城市意象空间分析[J].人文地理,1993,8(3):27-35.

[7] 宋伟轩,吕陈,徐旳.城市社区微观空间意象研究——基于南京居民250份手绘草图的比较[J].地理研究,2011,30(4):709-722.

[8] 林玉莲.校园认知地图比较研究[J].新建筑,1992(1):39-44.

[9] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[10] 林玉莲.认知地图研究及其应用[J].新建筑,1991(3):34-38.

[11] 鲁学军,周成虎,龚建华.论地理空间形象思维——空间意象的发展[J].地理学报,1999,54(5):401-408.

Study on special image of NENU campus based on the theory of urban image

WANG Min,LI Guang-quan

(School of Geographical Sciences,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

Based on the advanced investigation in several methods such as qualitative research,cognitive map and questionnaire survey,this article gives an example of the desk study of space image of medium-sized space.The campus of the Northeast Normal University is seen as the subject.The Urban Image Theory which is first put out by Lynch K in 1960works as the research basis and also the comparative case in this study.And the specific situation of the campus has been considered in the study as well.The Urban Image Theory contains five basic elements:road,boundary,region,node and markers.The public perception characteristics of elements,distribution characteristics of each elements,as well as the quality of image of medium-sized space are focused on and also compared with that of the space image of large scale space like a city in this article.It shows that in medium-sized space,people attention and grasp image in its special methods which are significant different from those in large scale space.The differences are mainly reflected in the style and features of how the space image are impressed and recalled by people living in,especially when it turns to the elements of space image such like the road,boundary and area.On the above basis,this paper puts forward related suggestions in the light of planning and adjustment problems of medium-sized space and how to make people feel better about their living and working space from the perspective of medium-sized space.Keywords:urban image;cognitive map;space planning

TU 984.14 [学科代码] 560·4020

A

(责任编辑:方 林)

1000-1832(2015)02-0128-07

10.16163/j.cnki.22-1123/n.2015.02.025

2014-05-04

国家自然科学基金资助项目(41071109).

王敏(1990—),女,硕士研究生;通讯作者:李广全(1971—),男,博士,副教授,主要从事城市地理与城乡规划研究.