空气中微生物的空间垂直分布状况

徐淑霞, 贺亚斐, 赵 培, 冯文强, 吴 坤

(河南农业大学生命科学学院,河南 郑州 450002)

空气中微生物的空间垂直分布状况

徐淑霞, 贺亚斐, 赵 培, 冯文强, 吴 坤

(河南农业大学生命科学学院,河南 郑州 450002)

采用自然沉降法分别对郑州市2个不同功能区的空气微生物进行采样分析。结果表明,空气中微生物的数量与高度之间具有一定相关性,微生物的数量随着高度的增加而增多,到达一定高度后数量逐渐降低;具体表现为,某大学实验工程大楼的空气微生物在15 m时数量最多,为2 731 CFU·m-3;某三甲医院附近住宅楼在33 m时微生物数量最多,为13 783 CFU·m-3。2个功能区空气中细菌、真菌、放线菌随着高度的增加,整体变化趋势相似,在同一高度上,真菌的数量均远远高于细菌和放线菌,放线菌的数量略高于细菌。该结果表明,在人员密集的区域,空气微生物的含量显著高于人员稀少的区域。

垂直分布;空气微生物;细菌;真菌;放线菌

空气是人类生存必不可少的重要物质,但空气中存在着一定数量的微生物。空气微生物是指空气中的细菌、真菌、放线菌和病毒等有生命的活体[1],它主要来源于土壤、水体表面、动植物、人体以及生产活动、污水污物处理等,已知存在于空气中的细菌及放线菌有1 200种,真菌有4万种[2]。虽然空气微生物在自然界的物质循环、生态平衡及许多生命体中起着非常重要的作用[3],但是它也会引起环境污染,并使人体感染疾病[4]。因此,空气中微生物的含量和种类可以反映所在区域的空气质量[5]。空气微生物不仅能影响一个区域的系统生态功能,而且与该区域的环境质量、空气污染和人体健康息息相关[6-9]。目前,郑州市空气污染较为严重。针对郑州市空气污染,一些学者开展了相关研究,郭亚奇等[10]对郑州市大气主要污染因子和相应污染源进行了分析研究;陈纯等[11,12]对郑州市大气PM2.5大气颗粒物的主要来源和大气颗粒物中的多环芳烃类的污染进行了分析;蔡子颖等[13]对郑州市气溶胶变化规律及特性也进行了相关研究。这些研究主要阐述了郑州市大气污染的现状,但针对大气中微生物在空间垂直分布上的种类及含量的研究,目前尚未见较为详尽的报道。本研究通过对冬季郑州市某大学实验工程大楼与某三级甲等医院附近住宅楼不同高度空气中细菌、真菌、放线菌的含量进行检测评估,初步对郑州市空气清洁度评价提供参考依据[14]。同时,进一步了解了郑州市空气中微生物在空间上的分布规律,为郑州市的住宅环境质量评估提供了一定的理论依据[6]。

1 材料与方法

1.1 采样时间及地点

本研究的采样地点选取郑州市内某大学实验工程大楼和一所三级甲等医院附近住宅楼2个不同的功能区,于2014年冬季(11月)采样,每个采样点分别进行早(7∶00-8∶00)、中(11∶30-12∶30)、晚(17∶00-18∶00)3个时间段采样。采样点实验工程大楼内人员相对单一,属郑州市区较为清洁的高层建筑;而三级甲等医院附近住宅楼内人员密度大、情况复杂,流动性较大。

1.2 试验材料

牛肉膏蛋白胨培养基(细菌培养基):牛肉膏 3.0 g、蛋白胨 10.0 g、NaCl 5.0 g、琼脂 15 g,加水至 1 000 mL,pH值 7.4~7.6,121 ℃、20 min灭菌备用;

高氏一号(放线菌培养基):可溶性淀粉20 g、KNO31 g、K2HPO4· 3H2O 0.5 g、MgSO4· 7H2O 0.5 g、NaCl 0.5 g、FeSO4· 7H2O 0.01 g、琼脂15 g,加水至1 000 mL,pH值 7.2~7.4,121 ℃、20 min灭菌备用;

孟加拉红培养基(真菌培养基):蛋白胨 5 g、葡萄糖 5 g、KH2PO41 g、MgSO4· 7H2O 0.5 g、琼脂20 g、1/3000孟加拉红溶液100mL,加水至1 000 mL,氯霉素0.1 g,pH值7.2~7.4,115 ℃、30 min灭菌备用。

1.3 采样方法

在2个功能区各单元不同楼层窗外,同一高度上采用平板自然沉降法对空气微生物进行计数。将含3种不同培养基的培养皿打开盖,放置于不同楼层的窗外,距各楼层地面1.5 m处,暴露10 min后用封口膜密封,实验室培养,每组试验3次重复。细菌培养皿于37 ℃恒温培养箱中培养2 d,真菌及放线菌培养基放置于28 ℃培养4 d,统计菌落数。

1.4 数据处理

将2个功能区的不同单元、不同楼层高度所统计的微生物菌落数,根据Ostrogratskee formula:C=50 000N(At)-1(A:所用培养皿的面积;t:暴露于空气中的时间;N:培养后培养皿上的菌落数)换算出每立方米空气中微生物的数量(CFU·m-3)。通过比较不同高度上每立方米空气中微生物的数量,分析空气中微生物的含量与高度的相关性;同时,使用SPSS软件对不同高度上微生物数量间的显著性进行分析。

2 结果与分析

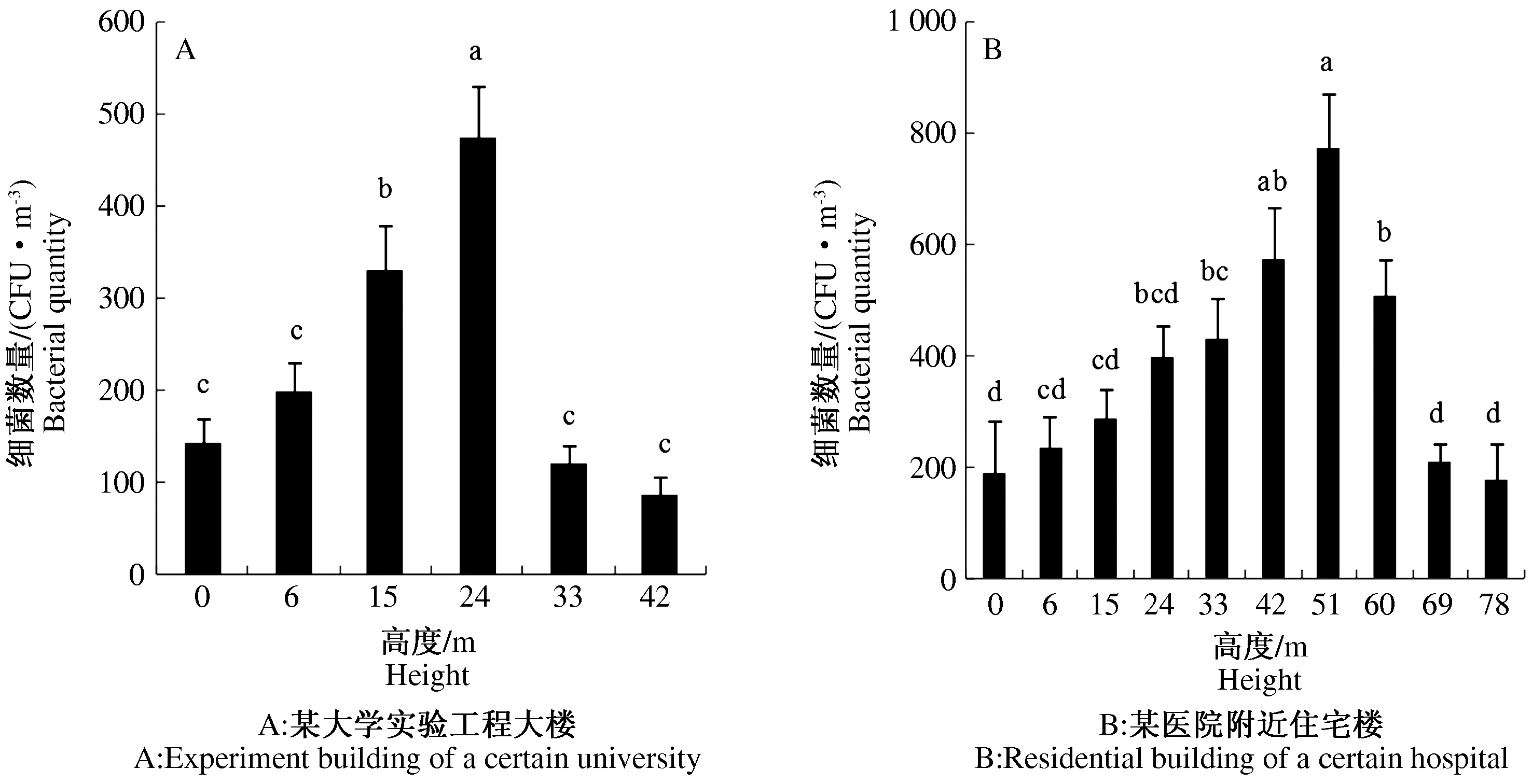

2.1 2个功能区空气中细菌的数量及相关性研究

图1为某大学实验工程大楼与医院附近住宅区2个功能区不同高度空气中细菌的数量变化。从图1-A中可以看出,某大学实验工程大楼空气中细菌的数量在24 m时达到最大值,此时细菌的数量为475 CFU·m-3;图1-B中,医院附近住宅楼空气中细菌的数量在51 m时达到最大值,为774 CFU·m-3,且在相同高度上,住宅楼的细菌数量比实验工程大楼略高。2个功能区空气中细菌数量的垂直分布均呈现先升高后降低的趋势。同时,2个功能区内,细菌的数量与高度间均具有显著相关性(P<0.05)。

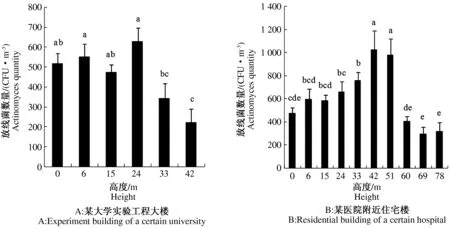

2.2 2个功能区空气中放线菌的数量及相关性研究

图2为某大学实验工程大楼与某医院附近住宅楼2个功能区不同高度空气中放线菌的数量变化。从图2-A中可以看出,某大学实验工程大楼空气中放线菌的数量在24 m时达到最大值,为631 CFU·m-3;图2-B中某医院附近住宅楼空气中放线菌的数量在42 m时达到最大值,为1 028 CFU·m-3。在24 m以下,2个功能区放线菌的数量相近,且变化趋势一致,在24 m以上,实验工程大楼放线菌的数量明显下降,而住宅楼的放线菌数量呈现先升高后降低的趋势。这可能与实验工程大楼高层人员相对较少有关。2个功能区内,放线菌的数量与高度间均具有显著相关性(P<0.05)。

图1 2个功能区不同高度细菌的数量

图2 2个功能区不同高度放线菌的数量

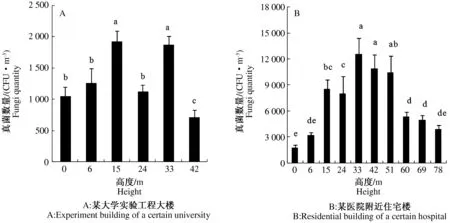

2.3 2个功能区空气中真菌的数量及相关性研究

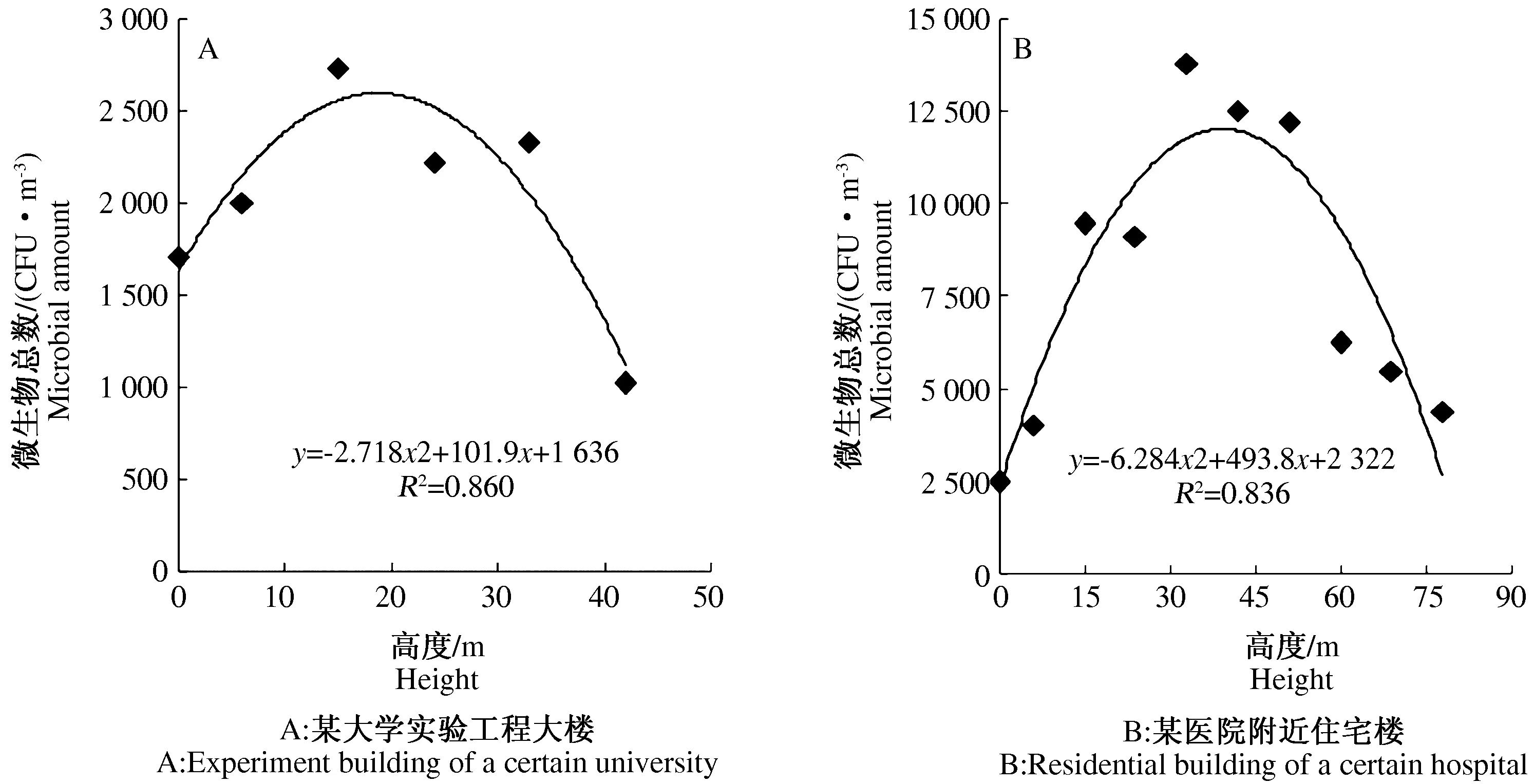

图3为某大学实验工程大楼与医院附近住宅楼2个功能区不同高度上空气中真菌的数量变化。从图3-A中可以看出,某大学实验工程大楼空气中真菌的数量在15 m时达到最大值,此时真菌的数量为1 924 CFU·m-3;图3-B中某医院附近住宅楼空气中真菌的数量在33 m时达到最大值,为12 588 CFU·m-3,且住宅楼的真菌数量远远高于实验工程大楼,2个功能区空气中真菌的数量相差3~5倍左右。同时,实验工程大楼空气中真菌的数量呈波浪式变化,而医院附近住宅楼空气中真菌的数量整体上形成先升高后降低的趋势。2个功能区内,真菌的数量与高度间均具有显著相关性(P<0.05)。

2.4 2个功能区空气中微生物总量及相关性研究

图4为某大学实验工程大楼与医院附近住宅楼2个功能区不同高度上空气中微生物总数的变化。从图4-A中可以看出,某大学实验工程大楼空气中微生物的总数在15 m时达到最大值,此时微生物的数量为2 731 CFU·m-3;图4-B中某医院附近住宅楼空气中微生物的总数在33 m时达到最大值,为13 783 CFU·m-3,且在相同高度上,住宅楼的微生物总数是实验工程大楼的2~5倍左右。同时,2个功能区空气中微生物总数的垂直分布均呈现先升高后降低的趋势。2个功能区微生物的数量与高度的R2值较高,分别为0.860、0.863,整体呈现线性正相关。

3 结论与讨论

2个功能区空气中微生物总量均随着高度的增高而增多,在高度达到一定值后,随着高度的增加微生物的总量逐渐降低。某大学实验工程大楼的人员相对简单,流动性小,在15 m时微生物的总量达到最大值;某医院附近住宅楼的人员较密集,流动性大,在33 m时微生物的总量达到最大值。通过差异显著性分析可知,空气中微生物的数量与高度具有显著相关性。

图3 2个功能区不同高度真菌的数量

图4 2个功能区微生物的垂直分布规律

在2个功能区,实验工程大楼室外空气中3类微生物的变化趋势不稳定,特别是放线菌与真菌的变化,这可能与该楼内人员流动有关。该楼内下层人员流动相对较大,而上层为重点实验室,人员流动较小;住宅楼空气中3类微生物的变化趋势较稳定,整体均呈现先升高后降低的趋势,可能与住宅区不同高度上人流量变化相近有关。

2个功能区微生物的数量均为真菌>放线菌>细菌,这与赵霞等[15]对开封市空气中微生物数量变化动态研究的结果不同,可能与两地不同的空气悬浮颗粒、气温、湿度及密集的人流量相关[16]。实验工程大楼空气微生物的数量相对较低,环境比较干净,而住宅楼空气微生物的数量较高。

本试验采用的方法为自然沉降法,该方法简单方便,成本低,但具有一定的局限性,易受到微生物颗粒大小、风速及周边环境等因素的影响。如果条件许可,尽可能选用其他更准确的检测方法,使空气中的微生物尽可能多的检测出来,以保证数据的准确性;采样的时间也较短,仅能代表郑州市该季微生物在空间上的大致分布,需多阶段采样,研究不同年份,不同季节空气微生物的空间分布。同时,为了详细评价空气微生物含量的空间分布和环境污染的相关性,仍需进一步对空气中微生物的种类以及影响因素等进行研究。

[1] 康 琦,吕 锐.某大学校园室内空气细菌含量检测及空气质量评价 [J]. 青岛大学医学院学报, 2012,48(5):47-48.

[2] SONG L, SONG W, SHI W.Health effects of atmosphere microbiological pollution on respiratory system among children in Shanghai [J]. Journal of Environment and Health, 2000,17(3):135-138.

[3] ZHOU Y, CHEN M, JIANG L.Application of 16SrRNA sequence analysis for the study of atmosphere bacteria [J]. Letters in biotechnology, 2000,11(2):111-114.

[4] 欧阳友生, 谢小保, 陈仪本, 等.广州市空气微生物含量及其变化规律研究 [J]. 微生物学通报, 2006,33(3):47-51.

[5] 方治国, 欧阳志云, 胡利锋, 等.北京市夏季空气微生物群落结构和生态分布 [J]. 生态学报, 2005,23(1):83-88.

[6] 方治国, 欧阳志云, 胡利锋, 等.城市生态系统空气微生物群落研究进展 [J]. 生态学报, 2004,24(2):315-322.

[7] KARWOWSKA E.Microbiological air contamination in some educational settings [J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2003,12(2):181-186.

[8] YASSIN M, ALMOUQATEA S.Assessment of airborne bacteria and fungi in an indoor and outdoor environment [J]. International Journal of Environmental Science & Technology, 2010,7(3):535-544.

[9] ORTIZ G, YAGVE G, SEGOVIA M,et al.A study of air microbe levels in different areas of a hospital [J]. Current microbiology, 2009,59(1):53-58.

[10]郭亚奇, 苗 蕾, 张 军,等.郑州市大气环境质量分析及预测 [J]. 河南农业大学学报, 2011,44(6):704-709.

[11]陈 纯, 朱泽军, 刘 丹,等.郑州市大气PM2.5的污染特征及源解析 [J]. 中国环境监测, 2013,29(5):47-52.

[12]LIN P, JIAN L, TAN Z, et al. Carbon isotope characteristics of polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particles and their source analysis in urban area of Zhengzhou City [J]. China Environmental Science, 2005,25(1):106-109.

[13]蔡子颖, 郑有飞, 胡 鹏, 等.郑州地区大气气溶胶光学特性的地基遥感研究 [J]. 中国环境科学, 2009,29(1):31-35.

[14]关明作, 王江彦, 李小伟,等.郑州市公园绿地春季空气质量评价 [J]. 西南林学院学报, 2011,31(3):22-26.

[15]赵 霞, 王绍霞,刘天学.开封市空气中微生物数量变化动态研究 [J]. 安徽农业科学, 2007,35(22):6691-6692.

[16]孙平勇, 刘雄伦, 刘金灵,等.空气微生物的研究进展 [J]. 中国农学通报, 2010,26(11):336-340.

(责任编辑:朱秀英)

The space vertical distribution of microbes in the air

XU Shuxia, HE Yafei, ZHAO Pei, FENG Wenqiang, WU Kun

(College of Life Sciences, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China)

The natural sedimentation method was used for sampling and analysis of the air microbial of two different functional areas in Zhengzhou city. The results showed that the air microbial population was relevant to height. The microbe quantity increased in the first several floors, then decreased in the higher floors. The airborne microbes at the height of 15 m outside a certain university building reached its maximum of 2 731 CFUm-3,while the maximum (13 783 CFUm-3) of air microorganisms in the residential building close to a certain hospital was collected at the height of 33 m. The number of bacteria, fungi and actinomycetes changed with height and presented the similar trend. At the same height, the number of fungi was much higher than that of bacteria and actinomycetes, meanwhile the actinomyces quantity was slightly higher than that of bacteria. The results suggest that the airborne microorganism content in a crowded environment was significantly higher than that of sparsely populated areas.

vertical distribution; air microorganism; bacterium; actinomyces; fungi

2015-03-10

河南农业大学大学生实验创新计划项目(CX14013)。

徐淑霞(1971-),女,河南灵宝人,副教授,主要从事环境微生物研究。

吴 坤(1963-),男,河南平舆人,教授,博士生导师。

1000-2340(2015)05-0683-05

Q 938.2

A