连缀时间的点

陈晶

《草地上的午餐不宜下雨》方少华布面油画51×61cm 2006 年

青苔灰砖、树影婆娑,满墙的艺术品伴着转角处的石雕和院子里四时更替的草木枯荣,令这里成为一众艺术圈人士熟悉的好去处。美术文献艺术中心自2003年成立,作为武汉的第一家当代艺术机构,它的成长伴随着湖北当代美术的成长,并已成为湖北武汉地区当代艺术生态中的一个重要因子。

2015年1月25日开幕的“‘完——美术文献艺术中心武昌中山路368号空间闭幕展”是美术文献艺术中心在中山路368号的最后一次展览,撷取集合了一百余件曾在这里展出过的艺术作品,以此总结回顾美术文献艺术中心在这里走过的12年历程。

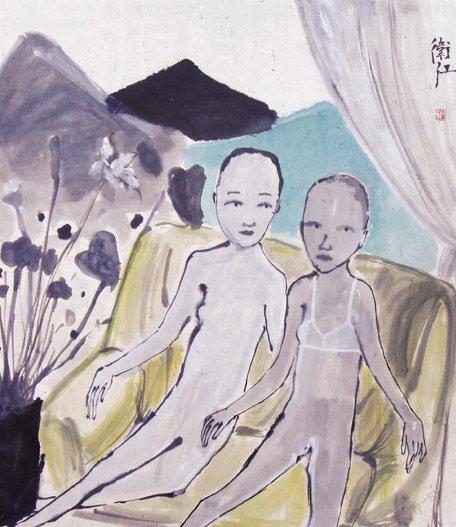

《依靠之一》靳卫红纸本水墨60×50cm 2005 年

在展览的入口,满屏雪花点的电视屏幕上晃动着“完”字,这是上一个时代影视剧终时熟悉的告别。当然这不是刻意的煽情,而是在离开一个留下创业印记的地方时,自然的留念与回望,这中间的伤感甚至带着些悲壮,令每一个关注这里的人感同身受。从2003年至2015年,美术文献艺术中心依托《美术文献》杂志的学术背景,举办了众多当代艺术展和艺术推广活动,一度几乎是武汉唯一的当代艺术聚集的场所。此次展览的展品跨越古今,涉及古代美术、年画手稿、武汉早期名家油画,直至年轻一代的艺术创作。其中,由于美术文献的一贯学术立场,从1990年至2014年中国当代艺术迅猛发展的时期成为展览的叙事主体。展览暗含了一个贯穿始终、颇具深意的时间线索:所有作品均来自不同时间在同一空间举办的展览,它们在不同的时间点上因为中山路368号空间而交集,汇成了公众所见的“完”展,甚至有的作品就悬挂在多年前它曾经展出的同一墙面!就像将时间轴上的一个个点连缀成篇,不同阶段具有标本意义的代表性作品勾勒出武汉当代艺术进程的脉络,同时也折射出美术文献艺术中心的学术视野和艺术思考。

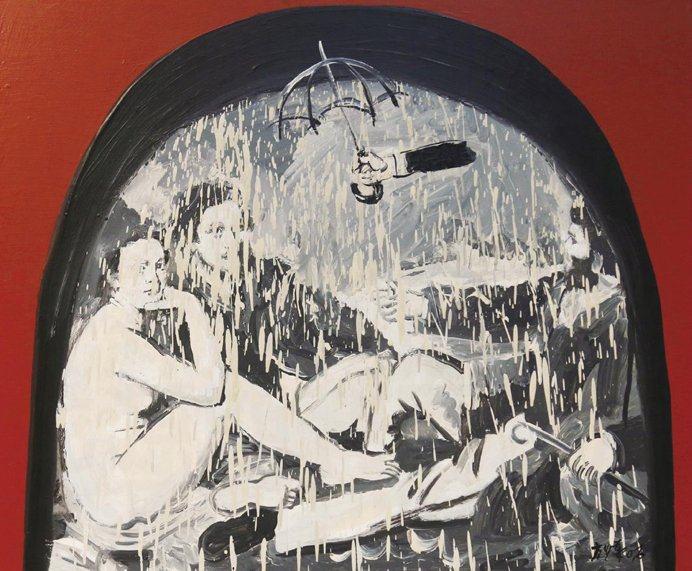

《有人曾让你的梦想破碎过》龚剑布面丙烯165×220cm 2006 年

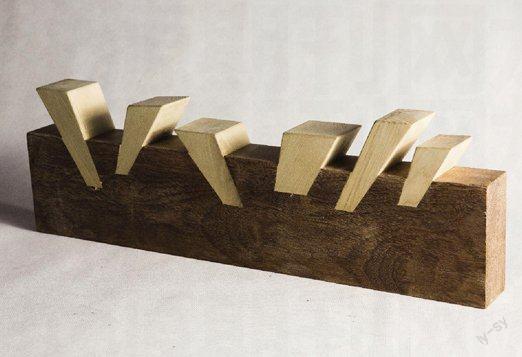

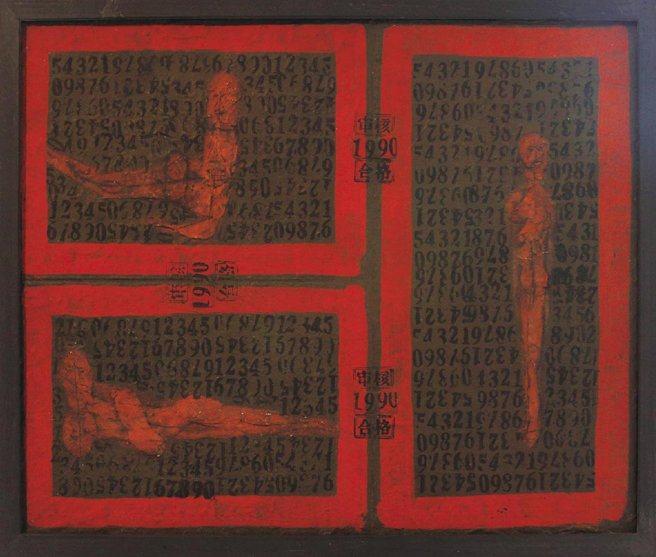

湖北波普艺术、超级写实油画以及新表现主义均是令人瞩目的艺术现象,其创作阵容的整齐与作品独树一帜的成熟面貌使它们在中国当代艺术史的书写中,已然成为浓墨重彩的三个章节。此次展览中,上述现象的几位旗帜性人物悉数参展,展示的作品多是其标识性代表作之外的艺术形态,选择“非典型”风格的艺术作品意在呈现艺术家更为生动、丰富的面貌,避免符号化的偶像认识。例如用一件魏光庆1990年创作的综合材料作品《红色框架——三个人》,显示了武汉当代艺术发端时期早慧的形态;冷军的《无题》笔触轻松率性,然远观则物象跃然而出,青铜质感敲之有声,显示了冷军游刃有余的油画语言能力和技法之外的灵动;傅中望的新作《无题》,延续了自己对榫卯结构美学的思考,但不同于大型作品立足传统文化表达的厚重,这件带有更多轻快明朗的构成意识的作品引起人们对干扰、破坏自然秩序的思考;在方少华的作品中,始终悬浮于画面上方的持伞的手带着寓言式的诙谐,同时令人强烈地感受到一种基弗式的反思;曾梵志的作品《阳关三叠》,是“乱笔系列”之后的新实验,以表现性的油画笔法描绘园林小景,在题材、构图上都有着明显的中国元素,笔法也颇具枯笔皴擦的笔墨意趣,画面没有标志性的乱笔荆条,但延续了“乱笔系列”神秘深邃的蓝色空间,渲染出一种怅然若失的情绪氛围。

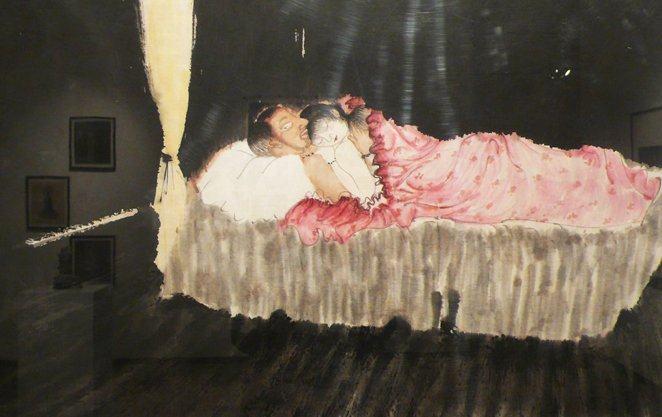

《无题》雷子人纸本水墨48×78cm 2013 年

水墨语言的创新是中国当代艺术进程中的重要课题,在武汉的艺术情境中也一直备受关注。从老一代的周韶华,到后来的李世南、刘子建,武汉的水墨创作自1980年代一直保持着相当前卫的姿态。此次展览的一组作品展现了近三十年来武汉水墨画家对这一传统语言进行当代拓展的各种可能性——刘子建的抽象水墨重墨轻笔,纯以墨象来构成画面,在水与墨色的冲撞迂荡中激发出水墨随机、流动、变化无常的潜能,集中体现了刘子建水墨表现力的探索。朱雅梅水墨的主调是恬淡与寂静,天地云山清幽空阔,孤舟亭台空灵静寂,画面图式简约超逸、如梦如幻,她喜用宿墨积染,长于用水,弱化用笔,突破了传统水墨的拘囿,产生清润迷蒙的特殊墨象,无论是水墨语言还是美学趣味都具有当代意识,只是不见都市烟火,反执意于淡泊疏离的逸意。试图通过古典气质的养成和传统语言的取舍再造来打通传统的文脉与当代语境,这其实是很多水墨画家介入当下的途径和方式。张诠的水墨作品有着极为个人化的语言范式,这种特立独行的“画一”,取自石涛的“化一而成氤氲”,浓淡不同的“一”密集排开,聚成的景象影影绰绰,朦胧而意境空远。长时间重复地“画一”,使创作的过程类似于参禅修炼,这更使张诠的水墨褪尽铅华,唤起一种玄思冥想的感觉。魏青吉的画面混杂了涂鸦、新表现、波普以及文人墨戏等多种文化元素,用水墨的方式表达了他对现代社会纷杂、喧闹的文化体验。中心物象使用浓重的黑墨,再一次拓展水墨这种材质的语言承载能力,同时作品刻意追求的生拙之趣,令水墨语言在介入现代语境的努力中延续着传统文人的精神特质。郝世明的作品又一次颠覆了人们对水墨语言的俗常认知,通过对图像和中国画表现技法的解构、重构,建立了一种新的观察和表达的秩序,流畅的双钩线条编织着似是而非、似散还聚的画面物象,具有极强的个体风格识别性。这些水墨创作,从技术、材质和观念层面上拓展着水墨的可能性,努力使水墨语言真正转化到当代艺术的语境中来,这种使命感令水墨这种古老的艺术语言走出传统文人的书案,以迥异的方式表达了这个时代知识分子的气质。

《丛林》范安翔布面油画50×70cm 2011 年

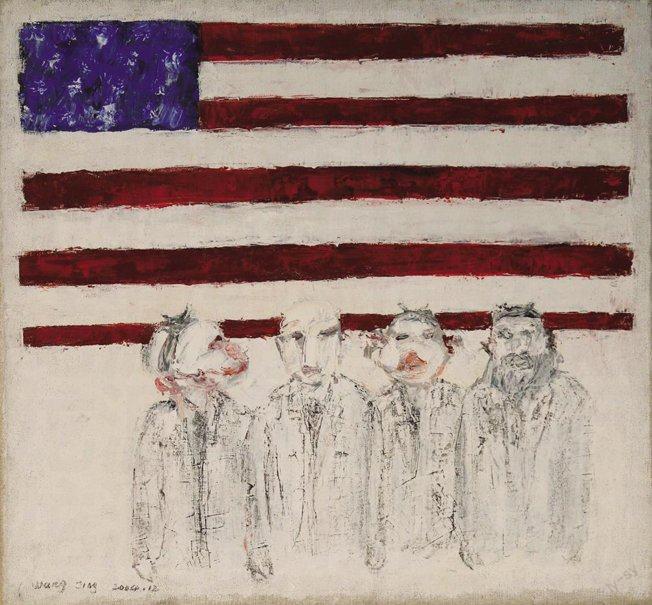

《大取经》王晶布面油画38×42cm 2005 年

总体说来,1970年代出生的一代艺术家成长于卡通文化兴起的时代,因而被称为“卡通一代”,但“卡通”只是比较符号化的概括,更为深层的差异在于,相对于上一代艺术家,70后艺术家并没有太多统一的课题和时代共同的使命感,因此,个体经验和独立判断成为创作的主要依据,其作品除了程度不同地具有卡通一代的某些影响之外,更加鲜明的特征是对个人情感体验和兴趣的强烈表达。李继开展出了一组新作,原来画中令人印象深刻的小男孩似乎长大了,有着与小小脑袋不相称的粗大身躯,但依然处在那种不可名状的孤独和哀伤中,这组画中出现了一些生长在黑暗中的诡异的棉花,与尖利的黑刺相当生硬地包围着画中人物裸露的肌肤,梦魇般令人感到紧张和不安;范安翔的《丛林》表现出与李继开相似的敏感与不安,颜料的自然滴溅形成的肌理和画面的大块面分割具有抽象画的意味,但沿山脊横亘于画面的一根偶蹄动物的前蹄,渐渐露出森然白骨,使人触目惊心,上面精细地描绘着姿态生动的树木,作品与生态、死亡有关,但没有血腥,有的是一种精致而残酷的美;陈波则擅长将老照片转换成具有历史感和优雅气质的美,他近来沉醉于民国故事和人物,带着一个时代的文化气息和作者的美学志趣去描绘历史的烟云,散发着感怀尘封旧事的诗意;龚剑被认为是“坏画”的一个代表,《有人曾让你的梦想破碎过》是其早期的重要作品,建构了他的典型态度:有点无聊、有点无赖、有点“逗你玩儿”的调侃,“也许无聊,但不无趣”,一篇评论文章这样评价龚剑,窃以为精准;若论稚拙,蒋之龙的油画更加具有儿童画和素人绘画的一些特征,技巧上显得简单,但是天真无邪的趣味、朴实自然的情感格外动人。

《楔子3 号》傅中望木6.5×20×63cm 2014 年

一个有价值的展览来自有态度的策展者,美术文献艺术中心作为国内为数不多的本土成长起来的艺术机构,它在复杂的社会环境及艺术生态中生存、发展,经历了中国当代艺术生态从贫瘠到丰富的历史。它曾面临的困境、机遇充分体现了中国本土艺术机构的真实境遇与历史轨迹。众多当年美术文献艺术中心鼎力推广的年轻艺术家已有所成,随着他们从青涩到成熟,一个艺术机构的学术判断和它在这座城市艺术生态中的价值随之获得承认。美术文献艺术中心的学术主持严舒黎在策划《残缺的文献》展时曾说:“我们希望展览不仅展示一个艺术媒体作为当代艺术发展亲历与见证人的历史,总结其研究成果的学术、文献价值,更希望它能为这段历史的呈现与解读提供一个另类视角。”这一态度事实上也可以借用为此次闭幕展的宗旨,不仅仅以亲历者的身份展示了武汉当代艺术的图像谱系,更为重要的是在这段历史中表达自己的观点和态度,并为武汉当代艺术的进程提供一个观察的角度和注脚。

《红色框架———三个人》魏光庆综合材料38×46cm 1990年

责任编辑 吴佳燕