不同型式的搅拌桨在黄原胶溶液中混合性能的研究

张澎澎,李兆钧,张 庆,徐世艾

(烟台大学化学化工学院,山东烟台264005)

不同型式的搅拌桨在黄原胶溶液中混合性能的研究

张澎澎,李兆钧,张 庆,徐世艾

(烟台大学化学化工学院,山东烟台264005)

以非牛顿假塑性黄原胶溶液为实验物系,采用电导率法测定反应釜内不同型式的搅拌桨的混合时间.采用对取样稀释后黄原胶稀溶液测定电导率来确定混合时间的方法,实验表明,该方法具有良好的重复性,可以用于混合时间测定.根据该方法对不同型式的搅拌桨的混合时间进行测定发现,在相同单位功耗下,最大叶片式桨的混合时间相对较短,在相同混合时间下,组合叶片式桨的单位功耗最大.从搅拌功率、单位功耗、混合时间方面综合比较4种桨型,最大叶片式桨混合效果最好.

搅拌桨;反应釜;电导率法;混合时间

黄原胶,亦称汉生胶,为白色或米色微具甜橙味的粉末,是经过发酵产生的一种微生物胞外酸性杂多糖.黄原胶具有独特的理化性质,集增稠、悬浮、分散、乳化、稳定等特性于一身[1-2].由于其良好的性质,在化工、石油、食品等行业有着广泛的应用.

化工和发酵工业生产中,很多物系是高黏假塑性流体,它们具有流动性差、传质、传热系数低、动力消耗高等特点[3],生产过程中需要在机械搅拌式反应釜中进行搅拌混合,有些还需要进行气液混合.高黏假塑性流体不仅具有很高的黏度,更重要的是具有剪切稀化的性质[4].这种性质使得物系的混合及传热、传质十分困难,影响了产品质量和生产效率.因此,如何强化高黏假塑性体系的混合过程成为目前混合工程研究的一个重要内容.

机械搅拌式反应釜中物系的混合及传热、传质性能的优劣主要取决于搅拌系统和物性,其中搅拌桨的型式十分关键[5].往往通过测定搅拌体系的混合时间、传质传热系数等参数来评价搅拌桨的优劣,其中混合时间是表征搅拌反应釜内物料混合状况的一个重要参数[6].本研究采用测定体系电导率的方法来对搅拌桨的混合性能进行评价,在不同搅拌桨型式中选出适合于高黏假塑性物系混合的桨型.

由于物系黏度很高,目前国内外基本没有研究者采用电导率方法测定混合时间.本课题采用这种方法可以形成一种方便快捷的测定混合时间的方法,得到适合于高黏假塑性物系混合的桨型.采用混合时间与传热传质系数等参数来评价搅拌器性能,可以更全面地考察搅拌器性能.

1 实验

1.1 实验装置和流程

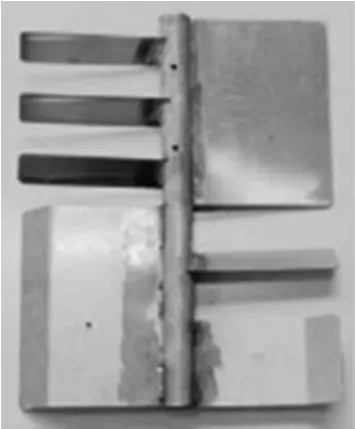

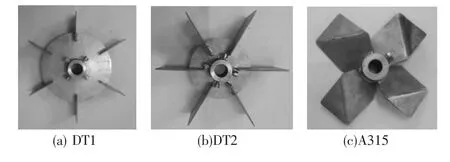

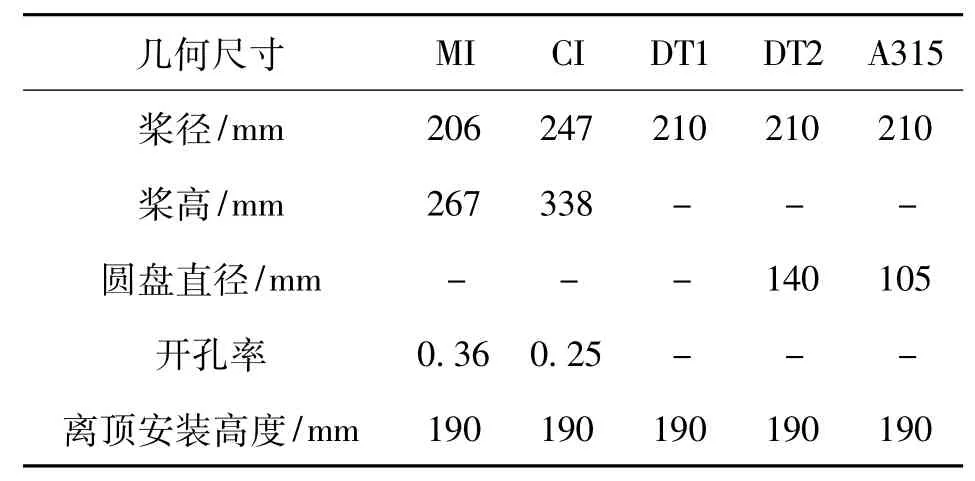

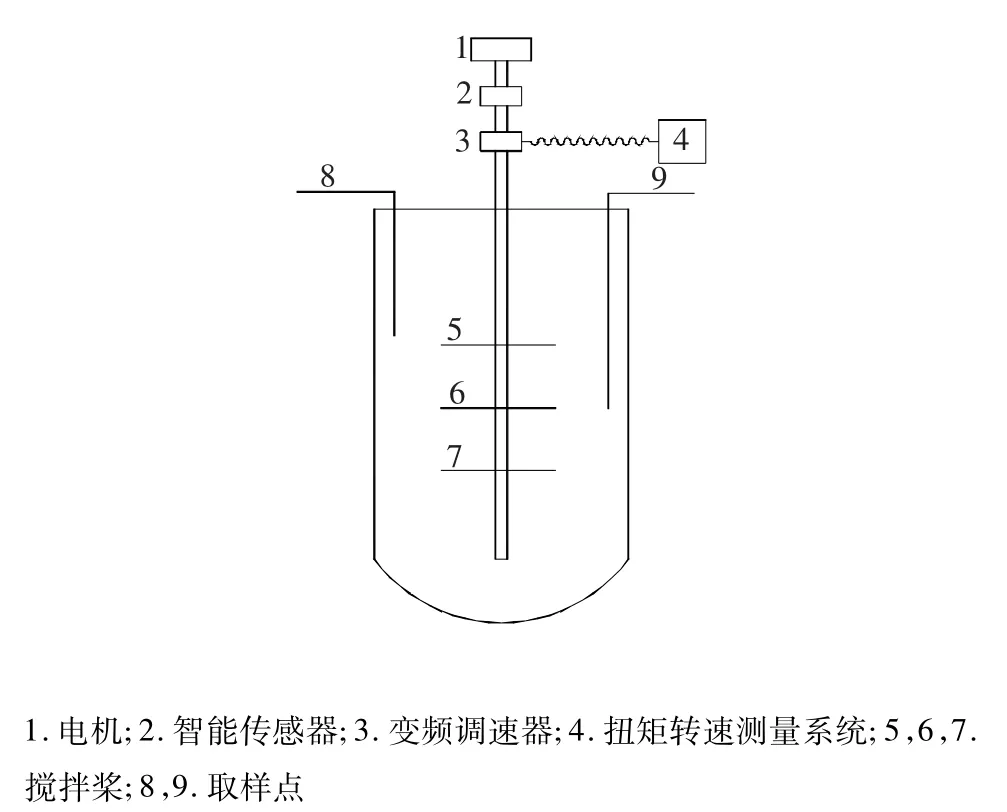

本实验在直径为315 mm,高度为660 mm的不锈钢机械搅拌式反应釜中进行,装液高度为574 mm.分别采用最大叶片式桨(MI)、组合叶片式桨(CI)和标准涡轮桨(DT1)、改进后的涡轮桨(DT2)及A315组成的多层组合桨(图1~3)进行实验研究.各桨的尺寸如表1所示,组合桨的组合型式如表2所示.实验装置分为搅拌系统和测量系统.搅拌转速和功率通过智能扭矩传感器调节和测量.测量系统采用型号为DDS-307电导率仪显示.搅拌流程如图4所示.

图1 最大叶片式搅拌桨Fig.1 Max blend impeller

图2 叶片组合式桨Fig.2 Blade combination impeller

图3 多层组合桨Fig.3 Multi-laminor impeller

表1 搅拌桨几何尺寸Tab.1 Geometry of impellers

表2 多层桨的组合型式Tab.2 Combination of multi-laminor impeller

图4 搅拌流程图Fig.4 Experimental flow chart

1.2 实验方法

1.2.1 实验介质实验介质为质量分数0.8%的黄原胶溶液[7].

1.2.2 桨型选择本实验中,选择代表新型宽黏度域搅拌桨的最大叶片式桨和组合叶片式桨,并选择轴向流和径向流搅拌桨组合的组合桨1和组合桨2.

1.2.3 搅拌转速在本实验中,搅拌转速选择为100~200 r/min.

1.2.4 测试温度稀释后,溶液测量温度控制在17~22℃.

2 测试方法

2.1 电导率的测量方法

混合时间定义为示踪剂加入釜内开始到所测点示踪剂浓度达到稳定值的时间[7],本实验采用电导率法测定混合时间[8].因为黄原胶溶液为高黏假塑性流体,利用电导电极直接测定电导率时,存在较大滞后作用,重复性差.为消除滞后影响,本文采用取样测定的方法进行实验.

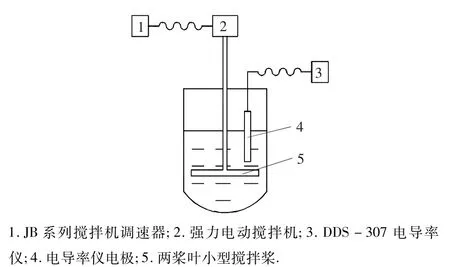

以3 mol/L的饱和KCl溶液作为示踪剂[9],在搅拌轴液面处加入,加入量为167 mL[10].分别在靠近反应釜釜壁处的搅拌桨上部和中部取样25 mL,稀释20倍,测定其电导率(图5).

2.2 实验方法的评价

2.2.1 重复性检验分别在1 000 mL烧杯中配制质量分数为0.8%的黄原胶溶液10份,每份体积为500 mL,使用两叶片小桨搅拌溶液,转速为180 r/ min,在溶液相同位置加入相同量的示踪剂2 mL,与反应釜内加入的示踪剂的量成比例,测定溶液电导率值.由于烧杯体积较小,可使用电导电极直接测量.通过测定溶液稳定后的电导率和混合时间,计算得到相对标准偏差RSD[11].

图5 测量流程图Fig.5 Measuring flow chart

2.2.2 稳定性检验同样配制0.8%的黄原胶溶液,加入示踪剂2 mL,测定溶液稳定后的电导率值,每隔5 min测定一次,连续测定6次,计算得到RSD.

3 实验结果与讨论

3.1 实验方法的分析研究

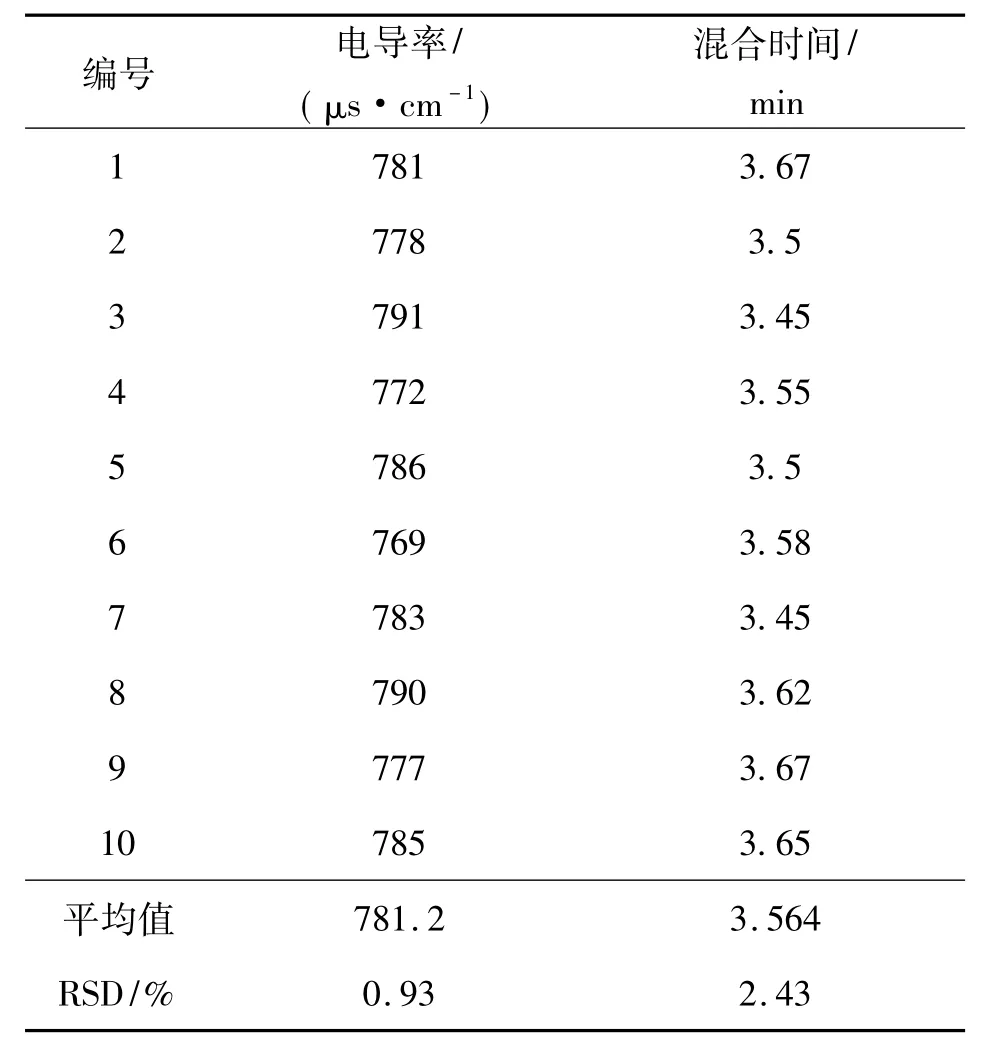

3.1.1 重复性检验实验结果重复性实验结果如表3所示,从表中数据可以看出,电导率与混合时间的相对标准偏差分别为0.93%和2.43%,表明每组实验稳定后的电导率和混合时间基本是稳定的,通过电导率法测定黄原胶溶液的混合时间可行,且具有很好的重现性.

表3 重复性检验实验结果Tab.3 Repeatability test results

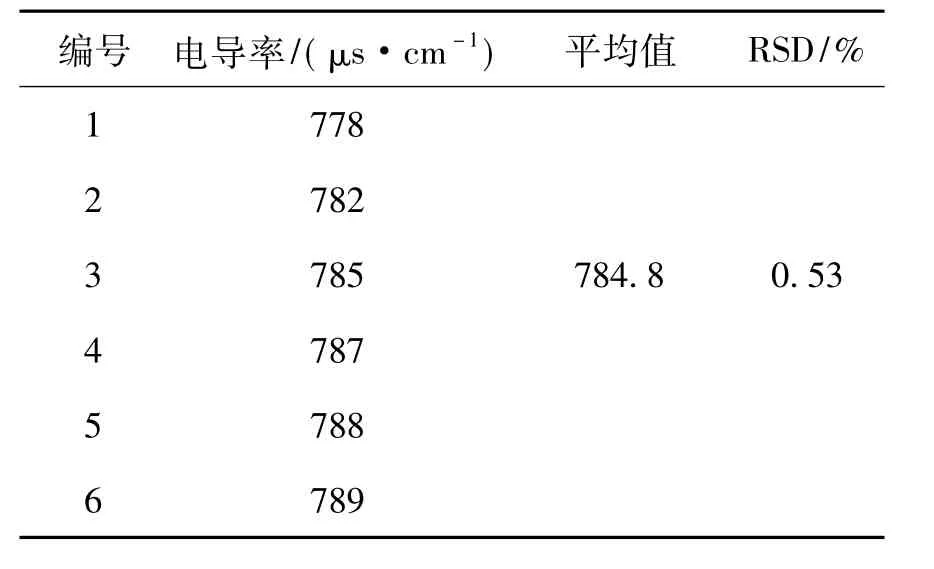

3.1.2 稳定性检验实验结果稳定性实验结果如表4所示,从表4数据可以看出,电导率的相对标准偏差为0.53%,混匀后的黄原胶溶液电导率值基本是确定的.

表4 稳定性检验实验结果Tab.4 Stability test results

3.2 电导率与时间的变化规律

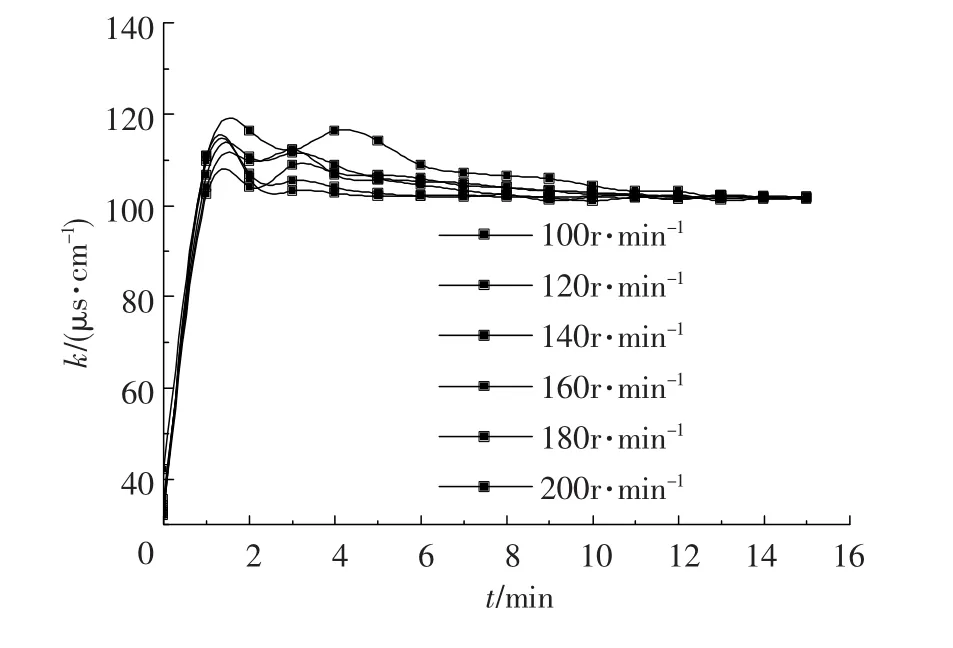

测定混合时间的方法很多,如溶液电导率法、溶液颜色法、溶液温度法、光导仪法等[6].其中电导率法具有灵敏度高,简单易测和适于大型搅拌槽和微机化等优点[12],因此本文选用电导率法测定溶液的混合时间.电导率的变化反映了反应釜内溶液的混合特性,溶液电导率随时间的变化规律如图6所示.

图6 电导率随时间的变化曲线Fig.6 The curve of Conductivity changing with time

由图6可知,在不同转速下,电导率随时间的变化规律呈现先增大后降低最后平稳的趋势.对于同一搅拌桨而言,转速越高,达到平稳的时间越短.因为搅拌使流体形成大范围循环运动,示踪剂是从液面上方加入的,随着搅拌的不断进行,示踪剂从搅拌釜上方不断向下方运动,最终在反应釜内混合均匀.

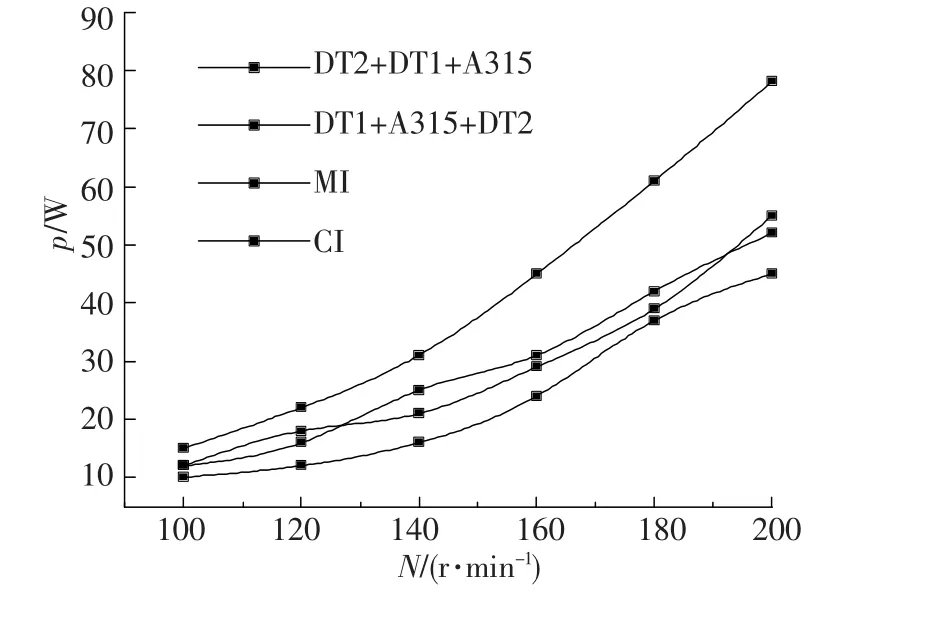

3.3 转速与搅拌功率的变化规律

搅拌功率是评价一个搅拌桨品质的关键因素之一,同时对与搅拌相配套的电机选型有着重要指导意义,正确的计算搅拌所需功率对节约能量和提高搅拌操作的效果都是非常重要的[13].4种桨型的转速与搅拌功率的变化规律结果如图7所示.

图7 转速与搅拌功率的变化曲线Fig.7 The curve of rotating speed and stirring power

由图7可知:在相同转速下,组合叶片式桨的搅拌功率最大,组合桨2的次之,组合桨1居中,最大叶片式桨的最小.对于组合桨来说,桨叶数目相同,安装位置不同,组合桨2中轴向桨在中间,组合桨1中轴向桨在下端,搅拌功率组合桨2较组合桨1略大,这符合轴向桨和径向桨功率消耗特点;对于最大叶片式和组合叶片式桨来说,因为组合叶片式桨开孔率较最大叶片式小,反应釜内轴向阻力相对较大,搅拌功率消耗就大[14].

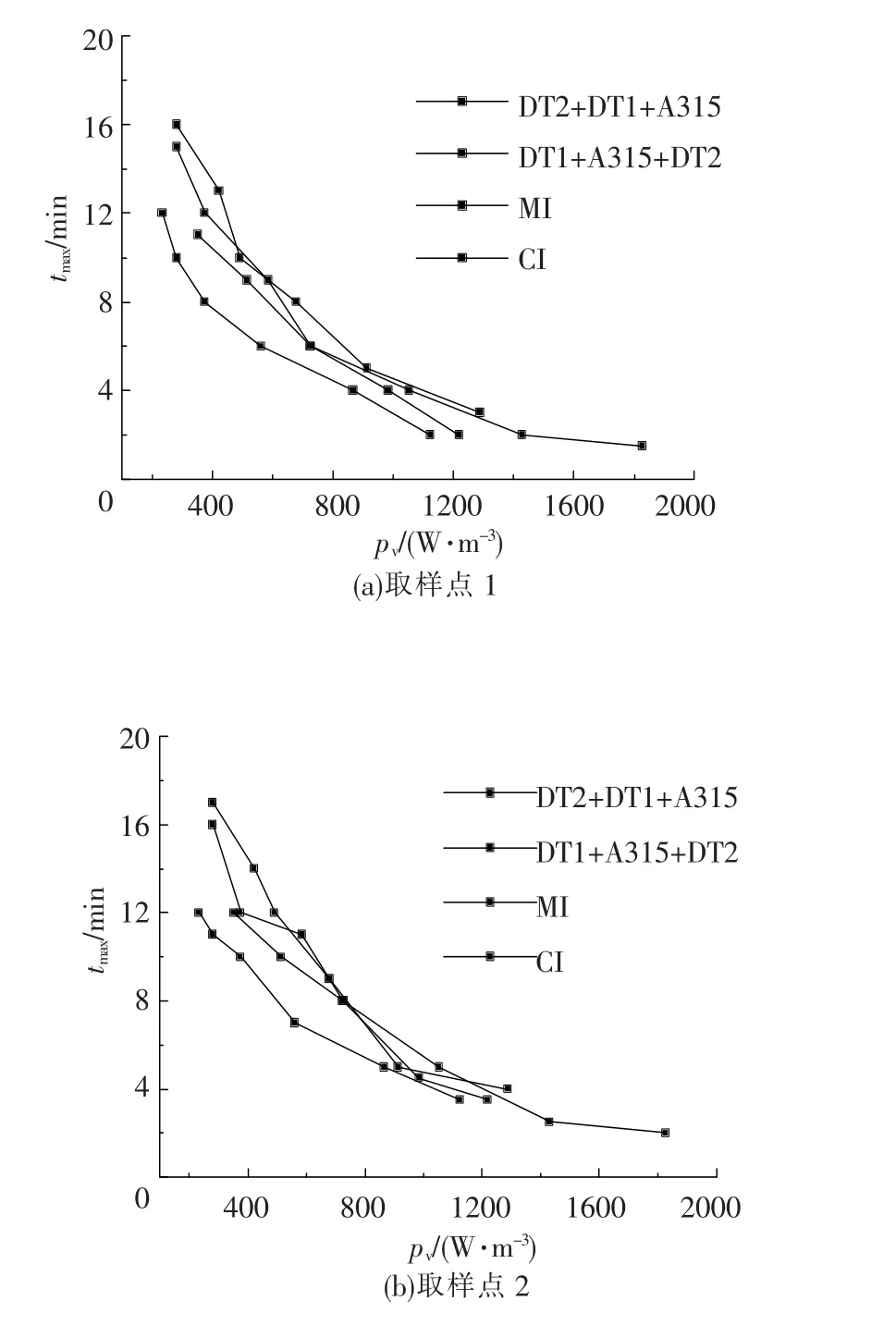

3.4 混合时间与单位功耗的变化规律

混合时间是衡量混合效果的基本依据.国际上通常采用95%规则,即当示踪剂浓度达到最终稳定浓度的95%~105%时,该时刻记为混合时间[6].根据工业设计经验,评价搅拌桨混合性能优劣最直接的方法是在相同的单位功耗下对比混合时间的大小关系.在相同的单位体积功下,混合时间越小,说明混合效果越好;反之,在相同的单位体积功下,混合时间越大,说明混合效果越差.4种桨型的单位功耗与混合时间的变化规律如图8所示.

由图8(a)4条曲线可知,从混合时间方面考虑,最大叶片式桨和组合叶片式桨的混合时间基本相同,比组合桨短,组合桨混合时间比较,组合桨1比组合桨2略大;从单位功耗方面考虑,组合叶片式的单位时间功耗比其他3种组合桨的大,其他3种桨之间相差不大,大小关系为组合桨1>组合桨2>最大叶片式桨.

对比图8(a)、(b)可知,在相同单位功耗下,取样点1较取样点2混合时间短,因为取样点1位于搅拌釜的上部,取样点2位于搅拌桨的中部,示踪剂从溶液上面加入,所以取样点1先达到混匀,符合反应釜中流体混合的特点.

图8 单位功耗与混合时间的变化曲线Fig.8 The curve of unit power consumption and mixing time

4 结论

(1)从重复性检验实验和稳定性检验实验结果可以看出,利用电导率法测定黄原胶溶液的混合时间方法可行.

(2)电导率随时间的变化规律呈现出先增大后减小、最后平稳不变的变化趋势.

(3)在相同的搅拌转速下,搅拌功率的大小关系为:叶片组合式>组合桨2>组合桨1>最大叶片式桨.

(4)通过对比4种搅拌桨的混合时间与单位功耗的关系可知:最大叶片式桨的单位功耗最小,混合时间相对较短,混合效果最好.

[1]娄在祥,王洪新.黄原胶特性及生产[J].粮食与油脂,2006,(11):44-47.

[2]李增胜,张庆,徐世艾.不同搅拌体系下黄原胶发酵的研究[J].食品科学,2009,30(5):130-134

[3]梁千顷.高黏度流体内混合设备的实验研究及其数值模拟[D].北京:北京化工大学,2013.

[4]Papagianni M.Xanthan production by Xanthomons campestris in batch cultures[J].Process Biochemistray,2001,37:73-80.

[5]程荡,程景才,雍玉梅.多相搅拌槽内宏观混合研究进展[J].化学工程,2011,39(6):59-64.

[6]张庆华,毛在砂,杨超.搅拌反应器中液相混合时间研究进展[J].化工进展,2008,27(10):1544-1550.

[7]张希玲,张庆,徐世艾.最大叶片式桨在黄原胶假塑性流体中的传热性能研究[J].烟台大学学报:自然科学与工程版,2013,26(3):200-206.

[8]Zhang Qinghua,Yong Yumei,Mao Zaisha,et al,Experimental determination and numerical simulation of mixing time in a gas-liquid stirred tank[J].Chen Eng Sci,2009,64(12): 2926-2933.

[9]刘光明,苏永慧.电导率测定中温度校正计算方法的改进[J].化工环保,1997,17(5):314-318.

[10]张燕敏,林猛流,王英琛.用电导率法对新型长薄叶螺旋桨湍流混合特性的研究[J].化工设备设计,1994,15 (4)25-28.

[11]张瑞伦.分子蒸馏法提纯留兰香油主要成分的初步研究[D].烟台:烟台大学,2012.

[12]吉礼,车振明,李明元.电导率法快速甄别泔水油的研究[J].中国油脂,2009,34(4):75-78.

[13]刘飞鸣,施建强,林兴华.三层组合式气液搅拌桨的功率特性[J].石油化工设备,2003,32(4):5-7.

[14]李文锦.多层搅拌桨在高黏假塑性流体中传热、传质性能的研究[D].烟台:烟台大学,2014.

[15]拜亮.层流搅拌槽混合时间的数值模拟与实验研究[D].秦皇岛:燕山大学,2011。

Mix Performance of Different Types of Impeller in Xanthan Gum System

ZHANG Peng-peng,LI Zhao-jun,ZHANG Qing,XU Shi-ai

(School of Chemistry and Chemical Engineering,Yantai University,Yantai 264005,China)

This work presents the mixing performance of impeller with different types in non-Newtonian pseudoplastic xanthan gum system.It is found that the mixing time of maxblend impeller is the shortest under the condition of same unit power consumption,and the unit power consumption of combined impeller is the largest at same mixing time.In terms of stirring power,unit power consumption and mixing time of four impellers,for comparison,maxblend impeller has the best mixing effect.

stirring paddle;xanthan gum;conductivity method;mixing time

TO7

A

(责任编辑 周雪莹)

1004-8820(2015)02-0108-05

10.13951/j.cnki.37-1213/n.2015.02.006

2014-08-29

张澎澎(1986-),女,山东潍坊人,硕士研究生.

徐世艾(czs@ytu.edu.cn),教授,博士,研究方向:高黏流体的混合研究.