几种杀菌剂对番茄青枯病菌的毒力测定及田间药效

王梅+尹显慧+龙友华+吴小毛+杨再福+田雪莲+李静

摘要:为了筛选出有效防治番茄青枯病的药剂,采用抑菌圈法测定10种杀菌剂对番茄青枯病菌的抑制作用,并选择其中防效较好的4种药剂进行田间药效试验。结果表明:3%中生菌素可湿性粉剂、0.5%氨基寡糖素水剂、72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂、0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂对青枯病菌的抑菌效果好,其EC50值分别为 1.308 mg/L、2.180 mg/L、5.202 mg/L、0.071亿CFU/L;3%中生菌素可湿性粉剂 800倍液对番茄青枯病的防效最好,达90.53%,其次为0.5%氨基寡糖素水剂400倍液,防效为79.24%。

关键词:化学杀菌剂;生物杀菌剂;番茄青枯病;抑菌效果;EC50;毒力测定;田间药效

中图分类号: S482.2 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0151-03

收稿日期:2014-05-14

基金项目:贵州省农业攻关(编号:黔科合NY字[2010]3066、黔科合NY字[2012]3010、黔科合NY字[2014]3034)。

作者简介:王 梅(1989—),女,贵州瓮安人,硕士研究生,主要从事农产品质量安全研究。E-mail: 421036605@qq.com。

通信作者:尹显慧,博士,副教授,主要从事有害生物绿色防控及农产品质量安全研究。E-mail: agr.xhyin@gzu.edu.cn。

番茄是贵州省主要蔬菜栽培品种,种植面积(含复种)达1.33万hm2以上,当前各种番茄病害已成为贵州省番茄产业发展的瓶颈。番茄青枯病是一种由茄科劳尔氏菌(Ralstonia solanacearum)引起的世界范围的毁灭性土传细菌病害,高温、高湿环境下,病原细菌经土传由根部伤口侵入寄主[1]。一般连种3~5年番茄,该病害就会严重发生。发病初期,植株上部叶片叶柄出现下垂,以后叶片渐次枯萎,同时茎部出现不定根,植株快速萎蔫并逐渐枯死[2]。该病害一旦发生就难以控制,往往造成作物大面积萎蔫死亡甚至绝收,导致番茄产量严重下降,严重制约着番茄产业的发展和经济效益的提高[3-4]。笔者通过3年调查发现,在贵州省独山县、关岭县、修文县、清镇市、贵阳市白云区等番茄主产区,番茄青枯病发生普遍,而且有逐年加重的趋势。目前,该病的防治仍然是世界难题,生产上使用的防治药剂主要为农用链霉素、新植霉素、硫酸铜等,因使用多年,防效不理想。本研究通过测定10种杀菌剂对青枯病病菌的室内毒力,并对其中抑菌效果较好的4种杀菌剂开展田间药效试验,以期筛选出可用于番茄青枯病防治的农药品种,从而增加青枯病防治药剂的选择性。

1 材料与方法

1.1 病原菌分离纯化

在修文县番茄青枯病重发田采集番茄青枯病病株的地上茎秆部位,在室内用NA培养基分离纯化鉴定,采取柯赫氏法则测定菌落致病性,挑选出具有较强致病性的菌落保存于 4 ℃ 冰箱中备用。

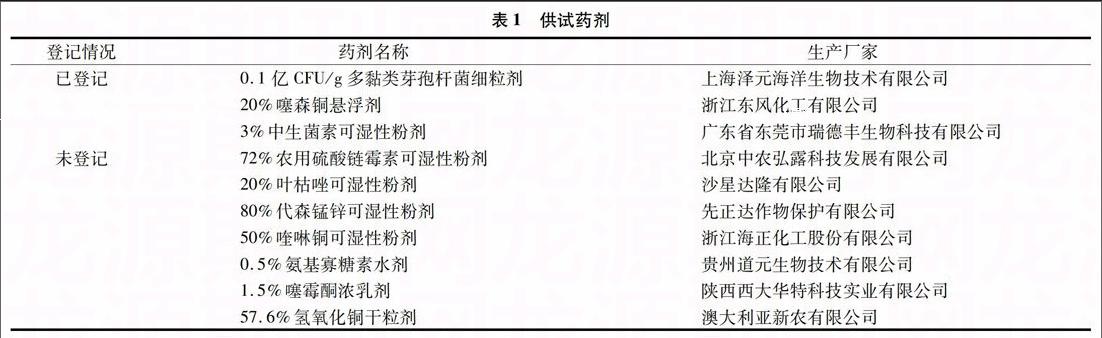

1.2 供试药剂

选取3种已登记用于青枯病防治的药剂和7种未登记药剂(表1)。

1.3 10种杀菌剂对番茄青枯病菌室内毒力测定

采用改进抑菌圈法[5-6],用微量加样器吸取 1亿CFU/mL 细菌悬液1 mL至直径为9 cm的培养皿上,倒入冷却溶化的9 mL NA琼脂的固体培养基混匀凝固。用打孔器将滤纸打成直径为5 mm的圆片,分别浸入含系列浓度的药液里,移到平板上,等距放置,每个处理3皿,每皿3片,设无菌水为对照。将培养皿置于28 ℃恒温培养箱里培养 36 h 后,用十字交叉法测量抑菌圈直径,然后运用农药室内

表1 供试药剂

登记情况 药剂名称 生产厂家

已登记 0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂 上海泽元海洋生物技术有限公司

20%噻森铜悬浮剂 浙江东风化工有限公司

3%中生菌素可湿性粉剂 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司

未登记 72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂 北京中农弘露科技发展有限公司

20%叶枯唑可湿性粉剂 沙星达隆有限公司

80%代森锰锌可湿性粉剂 先正达作物保护有限公司

50%喹啉铜可湿性粉剂 浙江海正化工股份有限公司

0.5%氨基寡糖素水剂 贵州道元生物技术有限公司

1.5%噻霉酮浓乳剂 陕西西大华特科技实业有限公司

57.6%氢氧化铜干粒剂 澳大利亚新农有限公司

生物测定数据处理系统软件[7]算出各种杀菌剂对番茄青枯病病菌的抑制浓度EC50及其95%置信区间、相关系数(r)。

1.4 4种杀菌剂对番茄青枯病田间药效试验

2013年开展4种杀菌剂对番茄青枯病田间药效试验。试验地点在修文县农场镇建新村农户的露地番茄田里,面积 1 332 m2,土质为潮泥田,肥力水平中等,试验地多年种植番茄,前茬为青枯病重发地。番茄品种为鸿福8号,在2013年5月12日播种,6月5日移栽,株行距为56 cm×65 cm,29 070株/hm2。试验设3%中生菌素可湿性粉剂800倍液、0.5%氨基寡糖素水剂 400倍液、72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂1 000倍液、0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂 300倍液、清水对照等5个处理,每个处理3次重复,每小区面积 25 m2,随机区组排列。

分别于6月12日、6月19日、7月9日、7月24日灌根,每株每次灌根药液量为0.25 kg。第1次施药时全田均未有病害发生,于第4次灌根后7 d(7月31日)、15 d(8月8日)调查各小区内全部植株发病情况,观察各小区植株长势。计算病株率和防治效果。用DPS 2000数据处理系统进行分析和差异显著性检验(Duncans新复极差法)。endprint

病株率=病株数/调查总株数×100%;

防治效果=(对照区病株率-处理区病株率)/对照区病株率×100%。

2 结果与分析

2.1 杀菌剂对青枯病菌的室内毒力测定

2.1.1 番茄青枯病病原物 镜检可见,菌体为短杆状单细胞,单生或双生,两端圆,极生1~2根鞭毛。在琼脂培养基上菌落为圆形或不规则,外缘为白色,中央为淡粉红色,革兰氏染色为阴性。

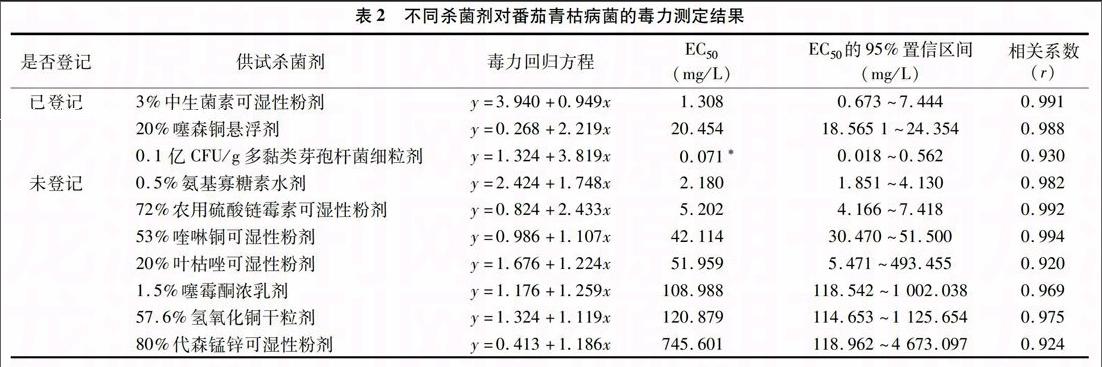

2.1.2 供试杀菌剂对青枯病菌的EC50比较 从表2可以看出,除0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂以外,在其他供试杀菌剂(6种化学药剂和4种生物制剂)中,已登记的3种杀菌剂的EC50值普遍比未登记的7种杀菌剂的EC50值低,而且生物杀菌剂的抑菌效果均好于化学药剂。其中以3%中生菌素可湿性粉剂对番茄青枯病菌的抑菌效果最好,EC50值为1.308 mg/L;未登记的杀菌剂中,0.5%氨基寡糖素水剂是D-氨基葡萄糖以β-1,4糖苷键连接的低聚糖,可诱导植物的抗病性[8],其EC50值稍高于3%中生菌素可湿性粉剂的EC50值,低于20%噻森铜悬浮剂的EC50值,对番茄青枯病菌的抑制作用显著;同时,在未登记的杀菌剂中,72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂的抑菌效果良好,优于已登记的杀菌剂20%噻森铜悬浮剂;0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂是活体细菌类微生物杀菌剂,其EC50值为0.071亿CFU/L。

表2 不同杀菌剂对番茄青枯病菌的毒力测定结果

是否登记 供试杀菌剂 毒力回归方程 EC50

(mg/L) EC50的95%置信区间

(mg/L) 相关系数

(r)

已登记 3%中生菌素可湿性粉剂 y=3.940+0.949x 1.308 0.673~7.444 0.991

20%噻森铜悬浮剂 y=0.268+2.219x 20.454 18.565 1~24.354 0.988

0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂 y=1.324+3.819x 0.071* 0.018~0.562 0.930

未登记 0.5%氨基寡糖素水剂 y=2.424+1.748x 2.180 1.851~4.130 0.982

72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂 y=0.824+2.433x 5.202 4.166~7.418 0.992

53%喹啉铜可湿性粉剂 y=0.986+1.107x 42.114 30.470~51.500 0.994

20%叶枯唑可湿性粉剂 y=1.676+1.224x 51.959 5.471~493.455 0.920

1.5%噻霉酮浓乳剂 y=1.176+1.259x 108.988 118.542~1 002.038 0.969

57.6%氢氧化铜干粒剂 y=1.324+1.119x 120.879 114.653~1 125.654 0.975

80%代森锰锌可湿性粉剂 y=0.413+1.186x 745.601 118.962~4 673.097 0.924

注:标注“*”数字的单位为亿CFU/L。

2.2 供试杀菌剂对番茄青枯病的田间药效

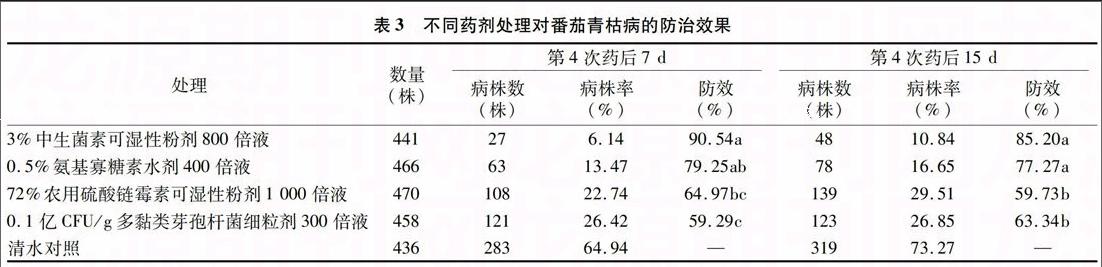

所有药剂处理在试验期间对番茄无药害现象。从表3可以看出,4种药剂按常规推荐浓度灌根处理对番茄青枯病均具有良好的防治效果,防治效果是59.29%~90.54%。其中采用3%中生菌素可湿性粉剂 800倍液在番茄移栽后灌根4次,对番茄青枯病具有理想的防治效果,第4次灌根后7 d(移栽后56 d)和15 d(移栽后64 d),平均防效分别高达9054%、85.20%,显著优于72%农用硫酸链霉素可湿性粉

表3 不同药剂处理对番茄青枯病的防治效果

处理 数量

(株)

第4次药后7 d 第4次药后15 d

病株数

(株) 病株率

(%) 防效

(%) 病株数

(株) 病株率

(%) 防效

(%)

3%中生菌素可湿性粉剂800倍液 441 27 6.14 90.54a 48 10.84 85.20a

0.5%氨基寡糖素水剂400倍液 466 63 13.47 79.25ab 78 16.65 77.27a

72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂1 000倍液 470 108 22.74 64.97bc 139 29.51 59.73b

0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂300倍液 458 121 26.42 59.29c 123 26.85 63.34b

清水对照 436 283 64.94 — 319 73.27 —

注:同列数据后不同小写字母表示在0.05水平差异显著。

剂和0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂的防效;0.5%氨基寡糖素水剂防治效果较好,尽管第4次以400倍液灌根后7、15 d的防效分别比3%中生菌素可湿性粉剂的防效要低,但差异不显著;尽管0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂的防效与生产上常用药剂72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂的防效不显著,但从表3可以看出第4次药后15 d的防效要高于72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂,因此0.1亿CFU/g多黏类芽孢杆菌细粒剂的持效期要优于72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂。

3 结论与讨论

目前在番茄青枯病上登记的杀菌剂为中生菌素、噻森铜、多黏类芽孢杆菌。国内关于杀菌剂对青枯病菌毒力测定和田间防效的研究报道较少,主要集中在土壤改良和生物防治尤其是拮抗菌的研究[3,9],2种方法虽对病害的发生起到一定的控制作用,但田间防效不够理想。endprint

本研究选用生产上常用的10种杀菌剂测定其对番茄青枯病菌的室内毒力,同时选取毒力较强的4种药剂进行田间药效试验。结果表明,已登记产品中生菌素对番茄青枯病菌的抑制作用和防效最好。中生菌素是一种农用抗生素,对水稻白叶枯病、白菜软腐病、柑橘溃疡病等农作物细菌性病害具有良好的防治效果,通过抑制病原细菌蛋白质的肽键生成,最终导致细菌死亡,同时可刺激植物体内植保素及木质素的前体物质的生成,从而提高植物的抗病能力[10],因此中生菌素为番茄青枯病防治中的优选。

另外登记产品中多黏类芽孢杆菌为细菌性活体生物制剂,其代谢产物中含有多种可利用的生物活性物质,可以通过与病原菌在生态位竞争生存空间和营养物质,对病害因素的解毒以及产生多种代谢产物达到抑制、杀死或溶解病原的作用,其对植物青枯病具有良好的防治效果已见诸报道[11]。本研究也发现多黏类芽孢杆菌的持效性比生产上常用药剂农用硫酸链霉素好。而病原菌对噻森铜已表现出中抗水平,应引起重视,在生产中要注意交替用药和限制用药。

氨基寡糖素由几丁质降解得壳聚糖后再降解制得,或由微生物发酵提取的低毒杀菌剂,通过对植物细胞的作用,诱导植物体产生酚类化合物、木质素、植保素、病程相关蛋白等抗病物质,并提高与抗病代谢相关的防御酶和活性氧清除酶系统的活性,还可以溶解真菌、细菌等病原体细胞壁,干扰病毒RNA的合成,达到防治病害的目的[12],对西瓜枯萎病、棉花黄萎病、番茄晚疫病、烟草病毒病、黄瓜白粉病、生菜立枯病、辣椒疫病等均有很好的防效[13]。孔德英等报道了氨基寡糖素对番茄青枯病具有良好的防治作用[4],但还其没有被登记为番茄青枯病的防治药剂。本研究中番茄青枯病菌对氨基寡糖素表现敏感,田间防效与中生菌素差异不显著,可以与中生菌素轮换使用。农用硫酸链霉素对番茄青枯病的防效也相对较好,而且作为一种农用抗生素,其作用机制与常用化学杀菌剂不同,因此可作为青枯病防治时交替用药的选择。

近年来,生防制剂作为有害生物综合治理(integrated pest management,IPM)的重要组成部分,在农业生产中发挥着越来越重要的作用。中生菌素、氨基寡糖素、多黏类芽孢杆菌、农用硫酸链霉素均属于生物杀菌剂,具有人畜安全,对自然环境安全、无污染,病原菌不易产生抗药性等优点,本研究中4种生物杀菌剂均对番茄青枯病表现出良好的防效,因此今后在修文地区防治番茄青枯病时,可交替施用4种药剂,以保证番茄的绿色安全生产。

参考文献:

[1]Salanoubat M,Genin S,Artiguenave F,et al. Genome sequence of the plant pathogen Ralstonia solanacearum[J]. Nature,2002,415(6871):497-502.

[2]王 羽. 无致病力青枯病病菌对番茄青枯病的控病研究[D]. 重庆:西南农业大学,2004:3-4.

[3]刘肖肖,董元华,李建刚. 不同土壤改良剂对番茄青枯病的防治效果[J]. 农业环境科学学报,2013,32(7):1368-1374.

[4]孔德英,肖崇刚. 氨基寡糖素对番茄青枯病防治作用[J]. 西南农业大学学报:自然科学版,2005,27(3):327-330.

[5]叶建如,顾 钢,张 瀛. 几种药剂防治烟草青枯病的药效评价[J]. 中国烟草科学,2013,34(1):72-76.

[6]任建国,王俊丽,岳美云. 21种杀菌剂对番茄疮痂病菌的毒力测定[J]. 中国蔬菜,2011(4):56-60.

[7]司升云,蔡定军,吴仁锋,等. 农药室内生物测定数据处理系统[CP/DK]. 武汉:武汉市蔬菜科学研究所,2006.

[8]檀志全,谭海文,覃保荣,等. 5%氨基寡糖素水剂在番茄上的应用效果初探[J]. 中国植保导刊,2013,33(10):65-66.

[9]陈志龙,陈 杰,许建平,等. 番茄青枯病生物防治研究进展[J]. 江苏农业科学,2013,41(8):131-134.

[10]蒋细良,王劲波,王慧敏,等. 中生菌素对水稻悬浮细胞过氧化物酶基因转录表达的影响[J]. 中国生物防治,2006,22(3):207-210.

[11]王刘庆,王秋影,廖美德. 多粘类芽孢杆菌生物特性及其机理研究进展[J]. 中国农学通报,2013,29(11):158-163.

[12]孙艳秋,李宝聚,陈 捷. 寡糖诱导植物防卫反应的信号转导[J]. 植物保护,2005,31(1):5-9.

[13]杨普云,李 萍,王战鄂,等. 植物免疫诱抗剂氨基寡糖素的应用效果与前景分析[J]. 中国植保导刊,2013,33(3):20-21.endprint