中国应对全球石油峰值策略研究

单胜召,黎斌林,肖荣阁

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;

经济研究

中国应对全球石油峰值策略研究

单胜召1,黎斌林2,肖荣阁1

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;

2.云南农业大学经管学院,云南 昆明 650201)

全球石油峰值逐步邻近,使得石油中国可获得的低成本的石油供应量在逐步减少,而对外依存度的不断增长,使得保证中国石油供应安全至关重要。在基于文献研究和数据分析的基础上,文章从石油供应角度方面,提出了保护本土稀缺石油资源,限制传统大中型油田的产量增幅;增加海域石油以及在南美地区投入的策略。在替代能源方面,提出了大力发展坑口煤电,以及发展清洁能源的策略。

石油峰值;海域石油;坑口发电;清洁能源

Hubbert在1949年发表的论文“Energy from fossil fuels”中首次提出石油产量“钟形曲线”,在后续的研究中又进一步说明矿产资源可耗竭性,都需要经历开始-繁荣-衰退的规律。Maass(2005)[1]对石油峰值的定义是,在峰值点,油气藏产量至极限,无论对于某国钻井增加多少,石油产量都会大幅下降。Kerschner(2013)[1]认为石油峰值是将石油资源的可耗竭性过度到了产量的下降以及石油成本的上涨。Frédéric Reynès(2012)[2]从经济学角度重新解释了石油峰值。认为全球的石油产量之所以会遵循“钟型规律”,是因为石油的生产成本呈“U型”,意味着成本的增加或减少对应着产量的减少或增加。另外一方面,石油成本具有衰减效应(depletion effect),当边际生产成本降低,则石油行业的利润率以及石油的产量会不断增加直至峰值。

石油峰值并非石油枯竭,而是随着经济性可采石油资源的逐步减少,石油成本大幅上升,在某一时间点或时间段,经济性可采石油产量增长率降至零(或者趋近于零),产量在峰值产量后下滑,廉价石油在国际石油市场终结,高油价将成为常态。

在学术领域和主流机构的石油预测研究中,主流的预测均认为石油峰值会来临,但由于不断提升的地质知识、技术的进步以及石油价格的上升,全球过去所谓的非常规石油逐步转变为经济可采石油,导致全球的石油峰值大大延迟。(Shell,2013[3];黎斌林2014[4])。

石油峰值的逐渐来临,会对全球的经济发展产生重大的影响,Ulrike Lehr et al.(2011)[5]通过建立宏观经济模型GINFORS来评估石油峰值对于经济发展中期影响,通过研究认为:受石油峰值的影响,国际油价持续上涨,直至全球的石油消费量与石油供给量相等。在其评估中均假设全球的石油需求量仍增长,国际油价的剧烈上涨会引发石油价格的非弹性特征(inelasticity),在国际石油市场,无论是短期或是中期,石油的短缺首先会对交通部门产生负面影响,然后通过间接效应对全球供应链产生影响。石油短缺的中期反应使得全球的能源系统朝着节约能源和能源转移的方向发展,以降低能源需求。同时认为石油峰值对于石油出口国和进口国的影响具有较大的差异性。Lutz和Meyer(2009)[6]也应用宏观经济GINFORS模型来对油价上涨对石油出口国和进口国的经济的影响进行了评估,假设油价在2010~2020期间,若国际上涨至130~150美元/桶,相对于基准情境价格80~100美元/桶(2010~2020年),高对外依存度的国家,如美国、中国和日本,油价的上涨对GDP的影响程度分别为-1.6%、-2.6%和-3.8%。而对于石油出口国OPEC国家以及俄罗斯而言,对GDP的影响是正向效应,分别为17.1%和10.4%。

因此,对于石油产量仅占总消费量的40.65%,对外依存度高达58.1%(2013年)的中国而言,如何应对石油峰值,保证本国经济、政治等的安全至关重要。文章从供应角度,可替代能源等提出了应对全球石油峰值的策略。

1 限制本土石油产量增幅,保护本国石油资源

从石油资源的赋存角度,中国属于石油资源贫乏的国家之一,后备石油资源潜力很低,美国地质调查局(2011)在对中国的六大盆地(准格尔;渤海湾;鄂尔多斯;四川;松辽和塔里木盆地)的待发现石油资源量评估证实:六大盆地的待发现资源量为149.45亿桶石油,其中最重要的三大盆地为塔里木盆地(51.41亿桶),鄂尔多斯(41.37亿桶),渤海湾(26.99亿桶)的占总待发现资源量的80%,六大盆地的待发现资源量仅占世界总待发现资源量2.6%。随着我国经济的发展,石油消费量却大幅增长,我国人均石油资源占有量严重偏低,如果按照当前每日石油消费量1022万桶来计算,六大盆地的待发现资源量仅能满足4年所需。而且现有的传统的大油田已经进入成熟期,资源潜力有限,如松辽盆地的待发现资源量仅为4.26亿桶,仅占总待资源量的2.8%,这些成熟大油田大多靠二次开发来进行增产,Mikeal Hook et al.(2014);CERA(2008)等认为现有大油田的EOR等二次开发技术在成熟油田的大规模开展,会增加大油田的衰减率,而且本身处于成熟期的大油田,储量规模越大,衰减率越高(Mikeal Hook et al.,2014[7])。

从新增储量的角度来看,尽管2000年之后,每年我国石油新增储量均有不同程度的增长,但具有两个明显的特点:第一是大部分为岩性油气藏,传统构造油气藏所占比例持续降低。第二是来自海洋的石油所占比例在不断提高。2012年,新增探明地质储量创为111亿桶(15.2亿t),同比增长率为13%,但是其中岩性油气藏占了56%,构造油气藏仅占了15%,岩性油气藏形态具有不规则形,且分布不具有规律性,勘探难度远高于以往的构造油气藏。同时从储层孔隙度,渗透率等都远弱于传统的构造油气藏。同时来自海洋的石油新增储量也在不断增长,2012年,23%的新增储量是来自于海洋石油。这两个特点意味着我国的石油资源的勘探朝着地质条件复杂,技术难度大,成本高的方向发展。

尽管过高的对外依存度不利于短期本国经济增长,但在全球石油峰值的背景之下,全球经济可采石油资源在逐步减少中,中国本就稀缺的经济可采石油资源已是关系长期经济安全,国家安全的重要问题,因此保护有限石油资源,不盲目扩张传统大中型油田产能,限制本土产量增幅,是我国应对石油峰值问题的首要任务。

2 增加海域石油的供应量

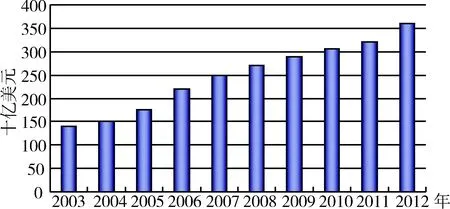

当前,海域石油(Offshore Oil)成为石油公司重点战略发展的区域,2012年,全球在海域石油(浅海:500m以下;深海:500m以上;超深海1500m以上)的总支出接近3600亿元,特别是深海石油(500m以上)是石油公司未来开发的重点,据Douglas-Westwood(2013)[8]研究表明,2008~2012年五年,全球在深海地区的支出总额高达2230亿美元,到2017年,在深海投资支出额会高达6500亿美元(图1)。

拥有41万km2沉积盆地的南海是中国最具潜力的石油资源赋存区域,EIA(2012)评估,中国南海大约有110亿桶的石油证实储量与概算储量之和(1P+2P),天然气为190×1012ft3。但南海的勘探条件及地层条件极其复杂,对于储量的评估具有很大的不准确性。Wood Mackenzie评估这一值为250亿桶的石油。中海油评估石油大约在1250亿桶,天然气500×1012ft3。USGS在对待发现资源量的评估中认为,南海地区常规石油的待发现资源量大约为50亿~220亿桶,天然气在70×1012~290×1012ft3,南海地区的油气资源是极其丰富。但从石油的勘探开发生产角度来看,在这一地区的石油开采行为,会受到自然环境的影响巨大(如:台风、海冰、潮汐、风浪等),作业难度也远大于陆地开采,对于开采设备制造技术,以及施工技术的要求极高。从当前我国石油公司的开采来看,在海域油气的开采集中在近海,主要在渤海湾海域,而在深海海域的油气开发,与国外的跨国石油巨头相比,中国石油企业在海域开发的技术等相对落后。对于海域石油的投资,增加海域石油在石油总供应量中所占的比例,加大对南海地区石油资源的投资与开发,是中国应对全球石油峰值的重要保障。

图1 全球海域石油支出额[8]

3 积极投资南美和西北非石油资源

尽管全球超过50%的石油出口量都来自中东地区,我国进口自中东地区的石油资源也高达40%(BP,2013),从中东地区的石油投资与开发而言,尽管地质条件优越,石油成本低,但美国在中东长期占据着主导地位,加上中东地区的政局混乱,中国石油公司在中东地区的很难保证投资安全。

据美国地质调查局(USGS)2012年对全球待发现资源量的评估[9],南美洲和加勒比地区这一区域待发现石油量大约在445.56亿~2618.62亿桶之间,均值为1259亿桶石油,是世界上最具有潜力的区域,南美洲最具潜力的盆地是Santos,Campos和Espirito三大盆地,大约为556亿桶待发现资源量,占这一区域的总待发现资源量的44%。西非被动大陆边缘盆地群(如:Nile Delta,Douala,Lower Gongo,Gabon和Southwest Africa等盆地)是具有很大资源潜力的地区,USGS(2010)对西非六个地质省评估认为,这六个地质省的待发现资源量为716.91亿桶,2010年评估的结果是2000年评估的结果(71.5亿桶)的10倍。从政治,经济等因素考虑,南美洲的巴西,委内瑞拉,西非的安哥拉等国与中东地区相比,相对政治较为稳定,经济和法律保证也较完善,资源的开发程度也较低,因此中国石油公司积极投资南美和西北非石油资源,是中国应对全球石油峰值的地区战略选择。

4 能源替代

替代是由于传统能源逐步稀缺性,以及外部成本的大幅提升,使得一些较为清洁的能源资源逐步替代常规的资源。石油的能源替代,主要是在化石能源消费结构中,增加其他化石能源的消费来替代石油消费,以及通过其他的清洁能源,如风能、太阳能、核能来逐步替代石油资源的消费。从内涵上考量,是由于石油资源的稀缺性及石油与经济发展的紧密关系才直接导致这一替代效应。

我国的能源储量结构中,煤炭所占比例为92%,石油所占比例仅仅为2.9%,而在一次能源的消费结构中,2012年,煤炭所占比例为68.5%,这一值比2011年高出2.1%。作为世界上最大的产煤国之一,美国的煤炭发电比例占其总消费量的87%,而当前我国的煤炭仅仅为35%左右,低效率的煤炭利用不仅浪费了大量的珍贵的煤炭资源,而且加重了当前的环境压力,也是当前中东部雾霾天气频发的最重要的原因之一。煤炭清洁化利用是应对石油峰值问题符合中国国情的最现实、必要性的选择。

从煤炭清洁化的技术角度来看,主要包括了在在煤炭加工领域、煤炭发电领域、煤制油以及煤相关产业的环保4个方面,我国的煤炭清洁化的技术主要包含了14项技术(党政军,2012)。核心技术主要集中在两方面煤制油(CTL)和煤炭发电方面。

4.1 煤制油(Coal-to-liquids,CTL)

石油峰值会对全球的经济有着极强的负面影响,所以寻求可替代的能源或者液态燃料来弥补需求上升和产量下降之间的缺口是当前最现实最紧急的对策。煤制油在减缓石油峰值的影响的对策来看是很重要的组成部分(SRE,2000;Hirsch et al.,2005;IEA,2011)。煤制油主要包括了直接液化(Direct Coal Liquefaction,DCL)与间接液化的技术(Indirect Coal liquefaction,ICL)

煤炭直接液化技术(DCL)首先需要将煤炭粉碎至0.2mm以下,并与其它的溶剂与催化剂等生成煤浆,然后通过在反应器内的经受高温高压并进行加氢反应成为液态,然后再将所形成的液态进行分离,分离出液化油。煤炭间接液化技术(ICL)先将煤炭气化成为煤气,然后对所产生的煤气进进行气体净化,将净化所形成的一氧化碳与氢气混合气体输送到费托反应器,在一定的温度和压力下(250~350℃,2M~4MPa)进行催化反应生成烃类物质,然后通过分离出汽油,柴油,液化气等物质。

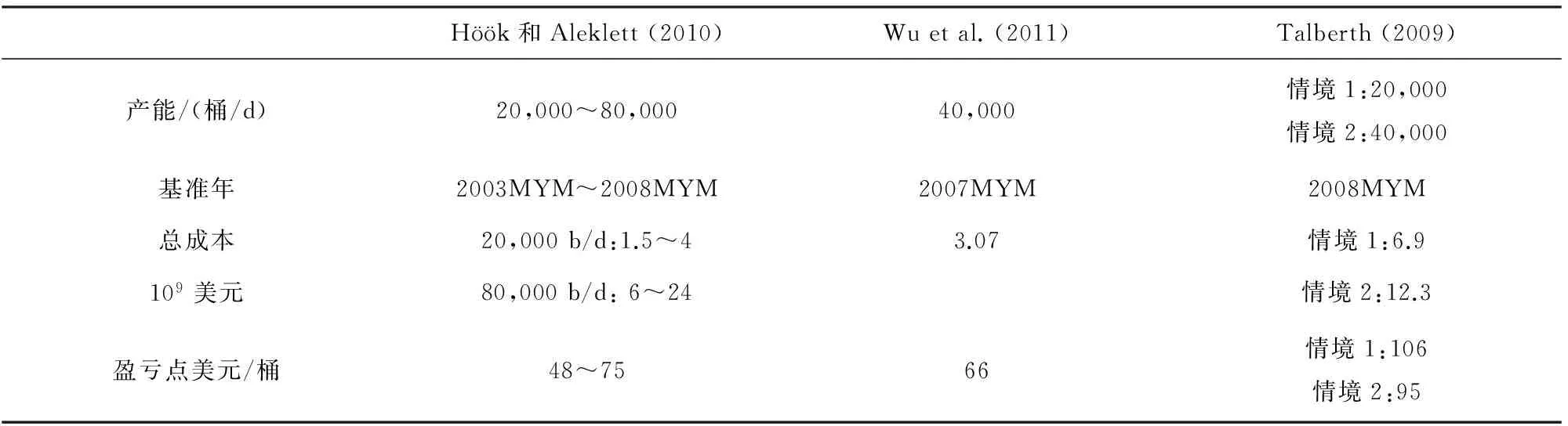

表1是通过最新的外文文献研究得到的煤制油项目的经济性评价的估算,这些项目的产能都低于50000桶/d,如果我们假设5万桶/d,那么相应的成本在35~63亿美元,每天的成本大约为9万~30万美元,均值约14.5万美元。从文献上来看,当国际原油的价格在50~110美元之间,均值在80美元/桶时,才能达到项目的盈亏平衡点,即当国际原油价格超过80美元时,CTL项目才具有盈利性。国内的文献对于CTL项目的经济性的估算较少,杨葛林(2012)在对神华集团的CTL项目评估中,认为DCL和ICL项目在国际原油价格分别高于34~35美元/桶和20~30美元/桶的价格才会盈利,当前的煤制油项目的成本依然比较高,经济性利用还较差。

表1 煤制油(CTL)经济性估算[7]

煤制油项目对于环境也会造成很大的压力,主要来自温室气体排放以及对水资源的巨大消耗和污染。从CO2项目的排放来看,直接和间接液化技术生产每吨柴油排放量大约分别为为3.36t和3.32t,CTL生产过程中燃料燃放所导致的CO2排放每吨大约为3.9t,粗略估算,CTL生产每吨柴油比石油直接炼制所排放的CO2多5~6t。煤制油项目对于水资源的消耗巨大,据估算每吨液态石油的产出需要消耗6~15t的水资源(Michael Hook et al.,2014),神华公司的煤制油项目生产每吨柴油耗水量高达8.978t(杨葛林,2012[10]),不仅如此,CTL项目还伴随着对污水的排放,相应的污水中经常会有硫化物,还会有可能还有二甲苯、苯乙烯等致癌物,污水还有可能经由地表渗透至地下污染地下水。这给本来就严重缺水,地下水资源过度利用的中国而言无异于雪上加霜。本身作为应对减少煤炭燃烧的温室气体排放排放的项目,如果相应的环保措施采取不当却对环境造成了更大的压力。

无论经济性还是环境问题,当前对于煤制油CTL项目应该坚持国家适度控制的原则,鼓励技术改进,推动那些技术进步,能够减少水资源消耗和温室气体的排放的项目,优先获取审批,当前CTL项目不具备大规模推广的条件。

4.2 大力发展坑口煤电厂

我国的煤炭储量的76%都主要分布在山西、陕西、内蒙等五省区,煤炭储量分布集中,但是我国当前的煤电厂都集中在用电需求大的华南、华东等地区,不得不面临一个恶性循环:煤炭产区依赖西煤东运,北煤南运以获取低效率、高消耗资源的粗放式经济发展,相应的煤炭价格运输到煤电厂之后,煤电厂不得不被动接受远高于坑口的价格,面对着用电需求的增加,火电厂不得不增加装机容量,而发电量的增加,增加了本就环境压力巨大的人口密集区的空气污染。而在坑口设立煤电厂,能够有效的减少剩余物的产生量,通过循环利用,又可以拓展相应的循环经济产业,能够更有效的利用资源和更有效的节约资源,最终达到经济、社会和环境价值的协调发展。随着我国超高压输电技术的完善,为煤电的远距离运输创造极佳的技术基础。许多煤矿区都处在较为偏僻的地区,坑口发电对环境的影响远远小于在人口稠密地区的火电厂,而且对于煤炭富集区而言,经济效益也会更高,输电和输煤相应的综合效益之比为6∶1。

在坑口煤电厂的推广过程中,注重发电厂的外部性问题,提高发电热效率,鼓励和支持脱硫与除氮等先进技术装备的应用。当前我国煤电厂的脱硫设备不到装机容量的2%,CFBC循环流化床与IGCC整体煤气化联合循环等先进技术的推广仍然较低,因此在推广的过程中,通过政策扶持,推广先进技术的应用,提高资源利用率,减少对环境的外部性影响。围绕坑口煤电厂,拓展相应的产业链,做到高效资源,在煤电厂周边建立生态补偿机制,积极减少煤炭开采和煤电厂所导致的环境压力。

从当前中国的国情来看,大力推广煤炭资源清洁化利用,特别是推广坑口煤电厂的建设是当前中国应对石油峰值的最现实的选择,中国有着丰富的煤炭资源,但是资源经济性利用低,无法发挥资源的最大效用。大力发展坑口发电厂能够最大效用化的利用资源,提高资源的利用,减少资源消耗以及降低人口密集区的环境压力。

5 发展清洁能源

中国清洁能源的近些年来取得了很大的进步,2010~2012年,年均清洁能源的电力装机增长达到10%,2013年,新能源以及可再生能源的装机占了总数的31%,比2012年提升5.76%。从新增装机来看,清洁能源(水力发电,核电,并网风电和并网太阳能发电)的新增装机总量为5750万kW,同比增长46%。

我国具有发展清洁能源得天独厚的条件。据中国气象局的研究,在陆地上,离地10m风能功率密度为150W,每平方米之上的面积超过了20万km2,理论储量超过了40亿kW,理论上具备技术开发总量的均值大约在8亿kW(6亿~10亿kW)而海上的风功率密度是路上的3倍多,技术开发总量为7.6亿kW左右。我国的太阳能资源也相当丰富,年均太阳辐射量大约为1050~2500kWh/m2,而且我国的沙面面积超过了130万km2。西藏、新疆、内蒙和青海是我国太阳能最为丰富的4个地区。

我国清洁能源的发展存在的主要问题是:开发利用成本高;清洁能源的开发和利用需要完善的发电设备以及电网技术。除了在不断在清洁能源利用方面不断的创新利用技术之外,还需要在政策,布局,电网及监管等方面协调发展。

在政策方面,应不断制定合理完善的价格政策以及财税政策,特别是当前技术不够成熟完善的背景之下,清洁能源的发展离不开政府补贴政策,制定一系列支持清洁能源发展的扶持和发展规划。布局方面,紧密的结合我国当前清洁能源的分布特征,在重点区域大力推动清洁能源产业的发展。关于电网接入的发展问题,智能电网的发展必须要与清洁能源直接能够有机结合起来,推动清洁能源能够直接有效方便的转化为可直接利用的能源。除此之外,当前很多地区的清洁能源发展出现了过度开发,不尊重市场规律等现象的发生,因此相应的法规规范的制定也迫在眉睫。

6 结论

石油峰值的逐步临近,意味着低成本、经济性可采石油产量增长率降至零(或者趋近于零),峰值产量之后产量逐步下滑,对我国而言,石油生产的边际收益率在日益下降直至为零,中国可获得的低成本的石油供应量在逐步减少,如何保证供应安全,论文提出了以下可行策略。

1)保护有限石油资源,不盲目扩张传统大中型油田产能,限制本土产量增幅,是我国应对石油峰值问题的首要任务。

2)增加海域石油在石油总供应量中所占的比例,加大对南海和渤海等海域石油资源的投资与开发是中国应对石油峰值的重要保障。

3)在替代能源方面,考虑中国实际资源国情,大力推广清洁化利用煤炭资源,特别是推广坑口煤电厂的建设是当前中国应对石油峰值的现实的选择。围绕坑口煤电厂,拓展相应的产业链,做到高效资源,而且在煤电厂周边建立生态补偿机制,积极减少煤炭开采和煤电厂所导致的环境压力。对于煤制油CTL项目应该坚持国家适度控制的原则,鼓励技术改进,推动那些技术进步,能够减少水资源消耗和温室气体的排放的项目,优先获取审批,当前CTL项目不具备大规模推广的条件。

[1] Kerschner.Economic vulnerability to Peak Oil [EB/OL](2013)http://www.iri-thesys.org/people/kerschner.

[2] Frédéric Reynès.How does economic theory explain the Hubbert peak oil model? [EB/OL](2011)http://www.webmeets.com/files/papers/EAERE/2011/1240/ReynesOkulloHofkes2011_EconomicTheoryHubbertPeakOil_EAERE.pdf.[3] Shell.New Lens Scenarios.[EB/OL](2013)http://s04.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/gbr/downloads/pdf/swuk-summer-2013.pdf.

[4] 黎斌林,申维.基于多循环Hubbert模型对全球石油峰值的预测[J].中国矿业2014,23(1):40-43.

[5] Ulrike Lehr et al.(2011)Economic Effects of Peak Oil.[EB/OL].http://www.worldresourcesforum.org/files/file/WRF2011_Christian_Lutz_PS1_19Sept.pdf.

[6 ] Lutz and Meyer.Implications for Europe:results from the GINFORS model [EB/OL].www.greenfiscalcommission.org.uk/pdf/london2009/Lutz_Meyer.pdf.

[7] Mikael Höök,et al.,Decline and depletion rates of oil production:a comprehensive investigation [EB/OL].http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2006/20120448.full,2014.[8] Douglas-Westwood.Global Offshore Prospects[EB/OL].http://www.douglas-westwood.com/files/files/819-Offshore%20Center%20Danmark%20-%20Global%20Offshore%20Prospects%2024th%20October%202013%20%5bWEB%5d.pdf.[9] U.S.Geological Survey (USGS).An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World [EB/OL] http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs2012-3042.pdf,2012.[10] 杨葛灵.中国神华煤制油发展战略研究[D].上海:华东理工大学,2012.

Strategic study on coping with global peak oil of China

SHAN Sheng-zhao1,LI Bin-lin2,XIAO Rong-ge1

(1.School of the Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences (Beijing),Beijing 100083,China;2.College of Economics & Management,Yunnan Agriculture University,Kunming 650201,China)

As global peak oil gradually will be approaching,low-cost oil supply available for China would be reducing,increasing the degree of oil external dependence,It is really vital to ensure China oil supply security.Based on literatures research and data analysis,from the oil supply perspective,the paper provide to protect native scarce oil resources,limit the production growth of traditional giant and medium oil fields,and increase the investment in offshore oil and South America district.As to alternative energy,the paper suggest to develop pithead power plant and clean energy strategies.

peak oil;offshore oil;pithead power;clean energy

2014-07-22

单胜召(1974-),男,博士研究生,研究方向为矿产资源经济与管理。E-mail:shanshengzhao@163.com。

黎斌林,男,云南农业大学经管学院讲师,博士,研究方向为资源经济。E-mail:alex811@sina.com。

F407.22;TE011

A

1004-4051(2015)02-0035-05