世界主要煤炭资源国煤炭供需形势分析及行业发展展望

王伟东,李少杰,韩九曦

(1.中国地质大学(北京),北京 100083;2.中国地质调查局发展研究中心,北京 100037)

世界主要煤炭资源国煤炭供需形势分析及行业发展展望

王伟东1,李少杰1,韩九曦2

(1.中国地质大学(北京),北京 100083;2.中国地质调查局发展研究中心,北京 100037)

煤炭资源在全球分布广泛,但是资源丰度不均匀。本文对世界主要的煤炭生产和消费国家进行了煤炭需求、资源保障和供需形势分析,结合相应国家煤炭在一次性能源中的比重,提出全球煤炭行业未来发展趋势:俄罗斯、澳大利亚煤炭开采价值高,是未来煤炭主要出口国家;印度、日本将成为全球煤炭消费大国,在国际煤炭市场上将与中国竞争进口煤炭;煤炭贸易全球化成为必然趋势。在此基础上,针对我国煤炭资源形势,提出以下建议:调整一次性能源结构,实现能源的多元化配置;适当增加煤炭勘查投入,形成煤炭生产和储量增长同步发展;加强煤炭开采技术研究;提高煤炭利用率,高效高能的利用煤炭能源;加强与中国周边煤炭资源国合作,降低煤炭进口运输成本。

世界煤炭资源;供需形势;一次性能源结构;煤炭资源国;煤炭行业展望

煤炭是重要的基础能源,是钢铁、水泥、化工等工业的能源与原料基础,2012年在全球一次性能源消费中所占比重达到历史新高29.9%[1],在我国一次性能源消费结构中高达70%左右。我国已成为全球最大的煤炭生产国、消费国和进口国,但人均煤炭资源量仅为世界平均水平的42.5%,储采比仅有31年。多项研究表明,未来10~20年内,随着煤炭清洁技术的发展,煤炭将超越石油,成为世界消费量最大的能源[2]。因此,研究世界煤炭资源的未来供需形势,掌控主要煤炭资源国家煤炭行业发展动态,对于维护我国能源安全、保障国民经济可持续发展意义深远。

1 全球煤炭资源丰富,但分布不均

煤炭资源在全球分布广泛,北半球以两条巨大的世界级聚煤带最为突出,一条横亘在欧亚大陆,其西起英国,向东经德国、波兰、原苏联,向东延伸到我国的华北地区东部以及俄罗斯的远东地区;另一条呈东西向绵延于北美洲的中北部,包括美国和加拿大的煤田[3];南半球的煤炭资源主要分布在温带地区,比较丰富的有澳大利亚、南非、博茨瓦纳和莫桑比克。

全球探明储量前八位的国家,其储量总和超过了全球可采储量的90%(表1)。因此研究全球主要煤炭资源国家未来煤炭供需形势,对于全球煤炭的供需发展具有决定性意义。

表1 世界主要煤炭资源国探明可采储量

资料来源:BP世界能源统计年鉴,2013年。

2 全球主要煤炭资源国家供需形势分析

2.1 中国

2.1.1 消费需求与资源保障

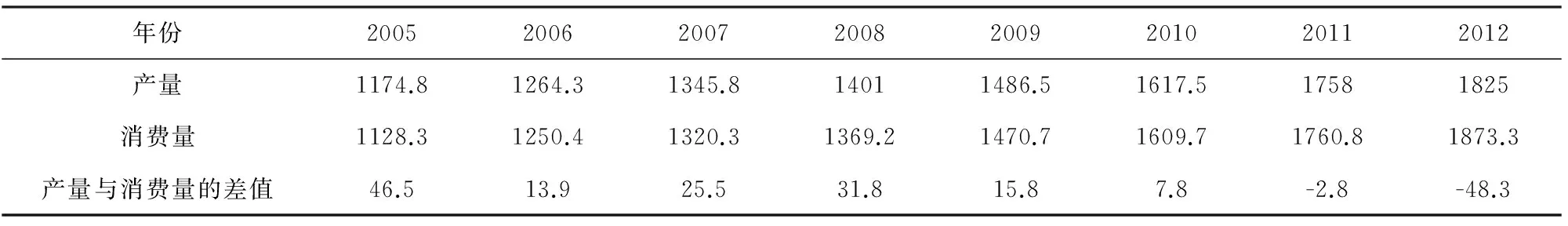

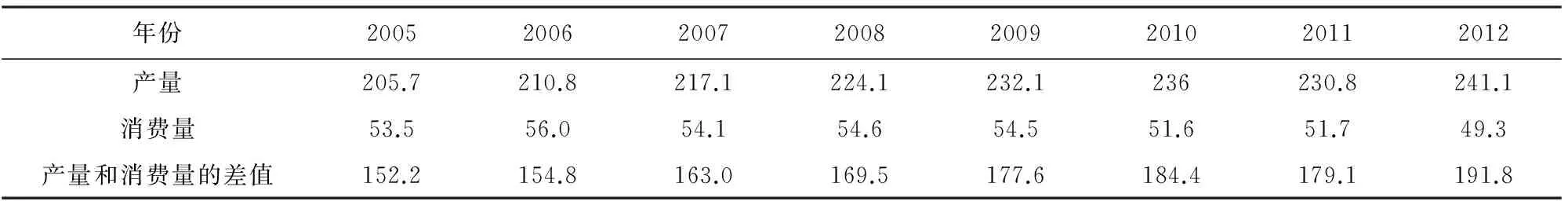

中国的煤炭储量为1145亿t,在世界各个国家中位列第三位。但我国历年煤炭的消费量和产量都逐年增长,稳居世界第一位,2012年中国煤炭消费量达到1873.3百万吨油当量(表2),占世界煤炭消费量的50.2%,产量为1825百万吨油当量[1],占世界产量的47.5%。因每年巨大的开采量,使得我国煤炭资源的开采年限仅为31年,小于全球的平均水平。2.1.2 供需形势分析

我国煤炭资源分布不均,主要分布在西部及北方,煤炭需求主要集中在东部经济发达地区,因此长期造成北煤南运、西煤东运的局面,而进口煤炭弥补了部分东部的煤炭不足,2013年煤炭的进口量达到3.3亿t。基于煤炭需求和供给及进出口等数据综合预测,保守估计全国的煤炭需求量2015年将在39亿~41亿t之间,2020年将在45亿~47亿t之间,煤炭缺口将在1亿~1.5亿t之间[4](表3)。

2.2 美国

2.2.1 消费需求与资源保障

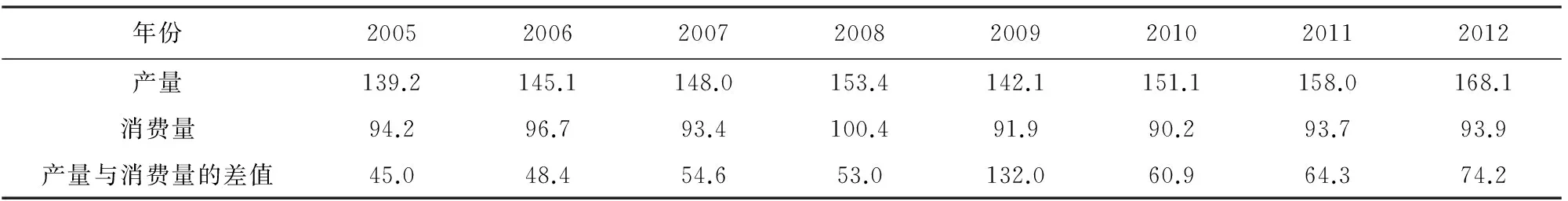

美国的煤炭资源探明储量居世界第一位。2012年美国煤炭产量为515.9百万吨油当量(表4),占世界煤炭产量的13.4%,储采比达到257年,消费量达到437.8百万吨油当量[1]。煤炭消费量自2007年后,除2010年外,基本处于逐年下降的趋势,但仍然达到全球煤炭消费量的11.7%,是全球第二大煤炭国家。2.2.2 供需形势分析

美国煤炭主要用于发电。但近年来美国各州陆续制定出严肃的环保法律,愈来愈多的发电厂已改用天然气做燃料发电。美国的煤炭产量完全可以满足本国的消费需求,并且有相当部分的剩余。

表2 中国2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

表3 中国2015~2020年煤炭供需缺口额预测/亿t

注:缺口额=生产量-需求量,负值代表供小于求,正值代表供大于求。

表4 美国2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

2.3 俄罗斯

2.3.1 消费需求与资源保障

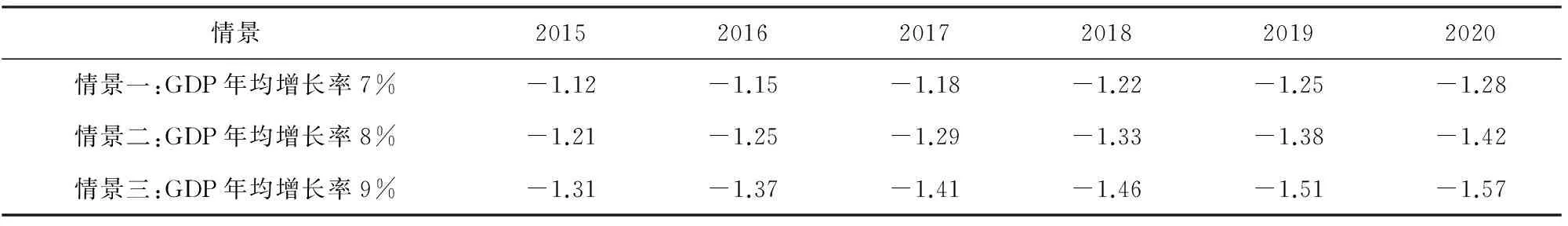

俄罗斯煤炭储量位列世界第二位,可采储量1570.1亿t,储采比为443年。俄罗斯整体一次性能源消费量不高,国内经济体制改革导致经济动荡,煤炭消费量除2008年略有升高外,基本呈下降趋势。2012年俄罗斯煤炭消费量为93.3百万吨油当量,只占全球煤炭消费量的2.5%左右,见表5。煤炭产量自2002年以来,一直处于稳定的增长状态,2012年达到168.1百万吨油当量[1],占世界煤炭产量的4.4%左右。

2.3.2 供需形势分析

俄罗斯历年煤炭产量均高于本国消费量,除满足本国需求外,仍有大量剩余用于出口,其主要出口国为乌克兰、日本、韩国及东欧国家。但因俄基础设施落后,运输能力有限,原煤出口存在障碍[5]。

2.4 澳大利亚

2.4.1 消费需求与资源保障

澳大利亚煤炭探明储量为764亿t,占世界煤炭总储量的8.9%,是世界上第四大煤炭资源储量国,储采比177年。2012年煤炭产量为241.1百万吨油当量[1],占世界煤炭产量的6.3%左右,是世界第三大的煤炭生产国,见表6。

2.4.2 供需形势分析

澳大利亚本国对煤炭的需求量低,但产量高,煤炭主要产于太平洋沿岸200km范围内的一系列盆地中。澳交通运输、港口等基础设施完善,部分煤炭用于出口。其出口主要为日本、韩国、印度等国[6],对东亚地区缓解煤炭供应的紧张发挥着重要作用。

2.5 印度

2.5.1 消费需求与资源保障

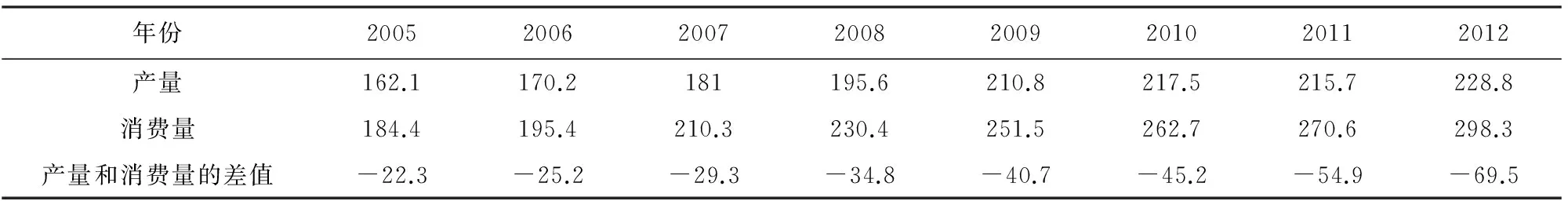

印度的煤炭资源可采储量为606亿t,储采比为100年。印近年来消费量逐年增长,2012年消费量为298.3百万吨油当量,占全球消费量的8%左右,是世界第三的煤炭消费国。2012年产量为228.8百万吨油当量[1],占全球产量的6%左右,见表7。2.5.2 供需形势分析

印度大部分煤矿位于中部与东部地区,远离消费区,产出的煤炭大部分经由铁路远距离运输,小部分由海路联合运输,运输成本高,促使沿海地区的煤炭依靠进口。印本国煤炭灰分高、热值低,炼焦煤需通过进口来满足。印煤矿机械化程度低、管理水平差,生产率低于国际水平,而国内资金有限,不足以满足改进煤炭生产、降低煤炭成本的投资需求。今后几年随着印经济的发展,煤炭缺口将会越来越大。

表5 俄罗斯2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

表6 澳大利亚2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

表7 印度2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

2.6 南非

2.6.1 消费需求与资源保障

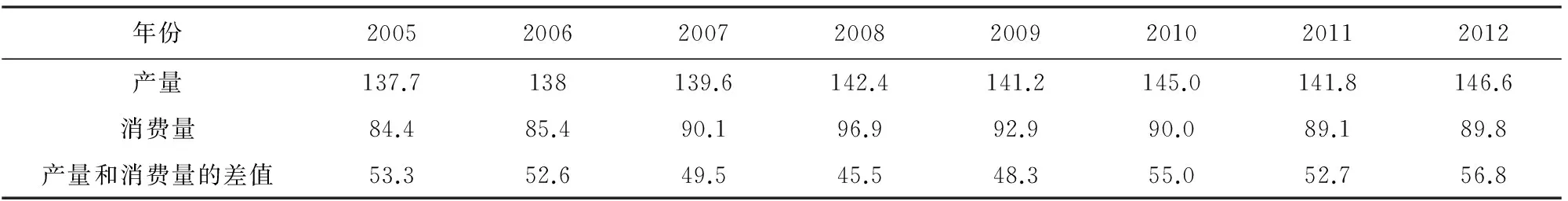

南非的煤炭资源可采储量为302亿t,占全球煤炭总储量的3.8%。2012年南非煤炭资源消费量为89.8百万吨油当量,产量为146.6百万吨油当量[1],见表8。产量远高于消费量。

表8 南非2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

2.6.2 供需形势分析

南非是世界第四大煤炭出口国,主要出口动力煤,欧洲是其最重要的市场。南非煤炭质量差,但埋藏浅,易于开采,生产成本低,价格低廉,加之选煤技术比较先进,港口条件好,未来几年内南非的动力煤产量将以每年1.5%的比率增长,而炼焦煤将每年下降0.1%。

2.7 哥伦比亚

2.7.1 消费需求与资源保障

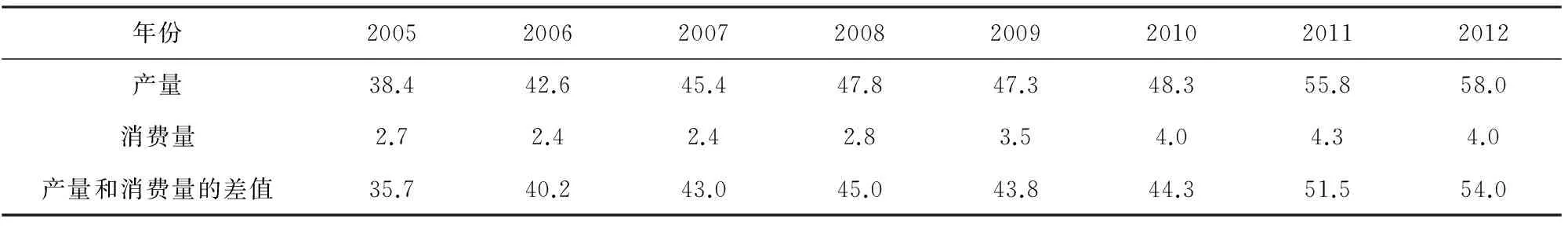

哥伦比亚是南美洲煤炭资源最丰富的国家,其可采储量为67.4亿t,占世界煤炭总储量的0.78%,储采比为76年。2012年哥伦比亚煤炭产量为58百万吨油当量,而本国煤炭消费量仅4百万吨油当量[1](表9),大量煤炭用于出口。

表9 哥伦比亚2005~2012年煤炭资源产量和消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

2.7.2 供需形势分析

除北部边境地区以外,哥伦比亚大部分煤田都分布在海拔2000~3000m交通不便的山区。哥伦比亚所处地理位置优越,可以利用两大洋向东西方出口煤炭[7]。预计今后哥伦比亚煤炭出口量增加有限。

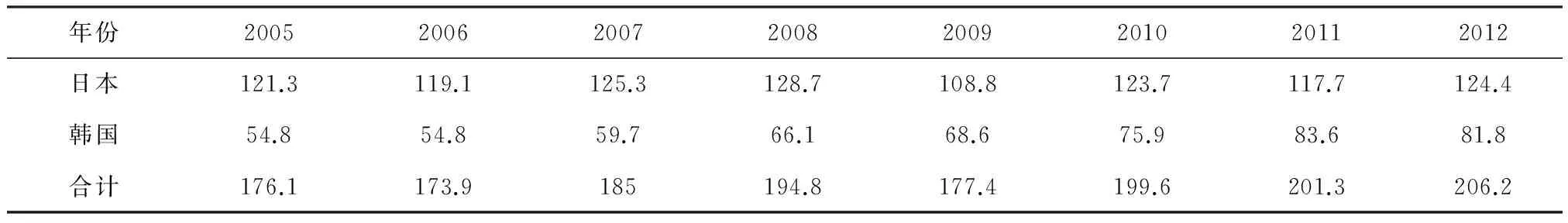

2.8 日本、韩国煤炭供需形势分析

日本的煤炭资源可采储量为3.5亿t,2012年其消费量为124.4百万吨油当量[1](表10)。由于日本煤炭埋藏深,并受地形等因素影响,开采成本高,其产量很小。煤炭主要依靠进口。2011年日本发生核泄漏事件后,相继关闭了所有的核电站,开始大量采用火力发电,预计2014年后其煤炭进口量会快速增长。其主要进口地为印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、中国、越南和美国。

表10 日本韩国2005~2012年煤炭资源消费量统计表/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

韩国的煤炭资源可采储量为1.26亿t,2012年韩国煤炭消费量为81.8百万吨油当量[1](表10)。韩国能源资源贫乏,仅限于无烟煤、薪柴和水力,这些远不可能满足经济增长对能源的需求。因此,韩国必须从国外大量进口石油、煤、核燃料和天然气等。煤炭进口主要来自澳大利亚、加拿大和美国。

表11 全球主要国家一次性能源结构构成及煤炭所占比例/百万吨油当量

数据来源:B P世界能源统计年鉴,2013年。

3 煤炭在各煤炭资源国一次性能源中的比重

煤炭资源在一次性能源结构中所占的比重,反映出该国煤炭行业在本国能源消费中的地位,也是决定该国煤炭工业未来发展的因素之一。

2012年全球一次性能源消费量为12476.6百万吨油当量,其中煤炭消费量为3730.1百万吨油当量,占一次性能源结构的30%左右,仅次于石油屈居第二[1]。由全球主要国家一次性能源结构(表11)可以看出:发展中国家,如南非、中国、哈萨克斯坦等,煤炭在其一次性能源结构中占有比较大的比重,是主要能源来源。发达国家如美国、日本等已完成了工业化进程,煤炭在一次性能源结构中所占比重较小,石油、天然气、核能、水电等呈现出能源多样性。

4 世界主要煤炭资源国家行业发展展望

1)俄罗斯、澳大利亚煤炭开采价值高,是未来煤炭主要出口国家。俄罗斯、澳大利亚煤炭储量丰富,本国需求量低,煤炭类型全,热值高,煤炭开采价值高。俄罗斯政府鼓励国外在其国内开采煤炭,优惠的国家政策和良好的煤炭资源为俄罗斯煤炭行业的发展提供了平台[5]。澳大利亚发达的港口运载能力也成为煤炭出口的便利条件。因此,加速发展俄罗斯和澳大利亚煤炭行业是解决全球煤炭资源危机的重要手段。

2)印度、日本将成为全球煤炭消费大国,在国际煤炭市场上将与中国竞争进口煤炭。印度是人口、国土大国,近几年其经济的飞速发展,必然需要强大的能源作为支撑,作为发展中国家,煤炭是其主要的能源来源。据BP预测,印度将在2024年超越美国成为世界第二大煤炭消费国。日本随着核电站的关闭,其部分需求将转嫁于煤炭。

3)煤炭贸易全球化成为必然趋势。受地域等因素的影响,目前全球煤炭贸易主要是太平洋贸易圈和大西洋贸易圈。位于亚洲的中国、印度、韩国、日本四国,2012年煤炭总消费量达到2378百万吨油当量,占全球煤炭消费量的64%,仅仅依靠太平洋贸易圈,不足以其煤炭需求。大西洋贸易圈需求方主要是西欧各国,其中英国、德国和西班牙是主要进口国。主要供给方是南非、哥伦比亚、加拿大和俄罗斯等国,这些国家的煤炭出口量逐年增长,已经开始向亚洲国家大量出口。石油价格的居高不下使煤炭长距离运输成为可能[8]。在各种因素的推动下,煤炭贸易由两大贸易圈扩展到全球将成为现实[9]。

5 未来中国煤炭行业发展的几点建议

1) 调整一次性能源结构,降低对煤炭的依赖,实现能源的多元化配置。受北美页岩气的影响,中国也将迎来页岩气革命,这将导致中国煤炭供应链发生变化[10]。中国面临产业转型升级和消化严重过剩产能的巨大调整,借此契机,应实现能源的多元化配置。大力发展新能源产业,节能减排,在世界范围内树立起负责任的大国形象。

2)适当增加煤炭勘查投入,形成煤炭生产和储量增长同步发展。煤炭消费的持续增长,需要开发更多的煤炭资源保障煤炭供给,要充分利用好“两种资源、两个市场”,但更应立足国内。炼焦煤、无烟煤等稀缺煤种我国更是匮乏,因此要适当加大煤炭勘查投入,保障能源安全。

3)加强煤炭开采技术研究。高效、高产、高安全性和高可靠性是未来煤炭开采技术的核心。加强煤炭开采技术的研究,是未来中国煤炭开采企业的发展方向。

4)提高煤炭利用率,高效高能的利用煤炭能源。在过去的三十年里,我国在提高煤炭能源转换效率,减排常规污染物方面取得了显著的成效,但有些地区的基础设施仍不完善,导致煤炭利用率偏低[11]。高碳能源低碳利用是煤炭消费过程中的重要标准。未来我国的煤炭产业将迎来净煤技术的挑战。

5)加强与中国周边煤炭资源国合作,降低煤炭进口运输成本。印度尼西亚、巴基斯坦、蒙古、越南煤炭资源丰富,开采技术落后,本国煤炭消费需求较低,煤炭适合出口。加强与中国周边国家在技术、资金上的合作,实现互利共赢。

[1] 英国石油公司.BP Statistical Review of World Energy 2013[EB/OL].2013.http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

[2] 王安建,王高尚.能源与国家经济发展[M].北京:地质出版社,2008.

[3] 谢锋斌.全球煤炭供需格局简析[J].中国矿业,2013,22(10):19-21.

[4] 刘志逊,马腾,张家强,等.全国煤炭资源勘查部署跟踪研究成果报告[R].中国地质调查局发展研究中心,2012.

[5] 郭艳玲,周舒野,吴美庆.俄罗斯煤炭资源开发利用现状[J].现代矿业,2010(1):143-145.

[6] 何金祥.澳大利亚煤炭工业的现状与前景[J].中国煤炭,2010(8):142-147.

[7] 董维武.哥伦比亚煤炭工业现状及发展趋势[J].中国煤炭,1995(3):57-62.

[8] 叶明.世界煤炭运输市场分析与预测[J].大连海事大学学报,2008(6):111-113.

[9] 杜雪明,陈其慎,李建武.全球煤炭供需格局[J].中国矿业,2011,20(4):5-8.

[10] 钱平凡.美国页岩气革命对中国煤炭供应链的影响及政策建议[J].中国煤炭,2013(6):5-7.

[11] 陈武,李云峰.我国低碳经济发展状况与能源发展策略[J].中国矿业,2010,19(2):4-8.

Analysis of the main global coal resource countries’ supply-demand structural trend and coal industry outlook

WANG Wei-dong1,LI Shao-jie1,HAN Jiu-xi2

(1.China University of Geosciences (Beijing),Beijing 100083,China;2.Development Research Center of China Geological Survey,Beijing 100037,China)

Coal resources distributed widely but uneven around the world.In this paper,a thorough analysis had been made on coal demand,resource guarantee,the demand and supply in the major coal producing and consuming countries around the world.And this research has put forward a trend of the development of global coal industry combined with the corresponding proportion of primary energy source in some related countries: Russia and Australia will be the foremost coal exporting countries in the future on account of high exploitation value; India and Japan will become the countries which are the chief coal consuming country.Moreover,they will compete with China on coal importing in the international coal market; the globalization of coal trading has become an inevitable trend.Based on what has been discussed above,this research proposes some suggestions for the situation of coal resources in China: adjusting primary energetic structure and achieving diversified energetic distribution; increasing investment of coal exploration appropriately in order to form a simultaneous development of coal producing and reserves growth; intensifying coal mining technology research; improving the coal utilization,high-efficiency energetic consuming; strengthening coal resources cooperation with neighboring countries and reducing coal importing transportation costs.

world coal resources;supply-demand structural trend;primary energy structure;coal resource country;coal industry outlook

2014-03-26

中国地质调查局“境外地质矿产信息综合研究与开发利用”项目资助(编号:12120114018901);中国地质调查局“全球主要矿产资源分布与潜力分析研究”项目资助(编号:1212011120327)

王伟东(1988-),男,汉族,黑龙江哈尔滨人,中国地质大学(海洋学院)海洋学院硕士研究生,从事境外矿产资源战略研究。E-mail:375574201@qq.com。

F407.21

A

1004-4051(2015)02-0005-05